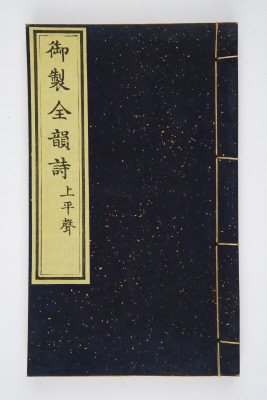

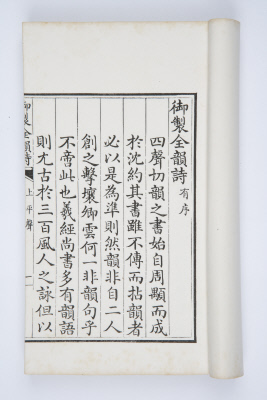

乾隆帝一生喜著文吟诗,仅诗作几乎与《全唐诗》等量。关于《御制全韵诗》,自称“几政之暇,无所消遣,因以摛词,或一日一章,或一日两章,阅三月而成”。以其时通用的一百零六韵,每韵写一诗,共一百零六篇。上下平声诗,主要写清朝发祥东土及诸帝创业垂统继志,述之宏规;上、去、入三声则举唐虞迄明朝历代帝王之得失,各代兴废之大端略见于此。清乾隆四十四年(1779年)四月,从沈初、刘墉等文臣之请,由文臣书写刊刻进呈。

此诗另有刘墉、彭元瑞写刻进呈本,还有清乾隆年满汉文合璧抄本、清乾隆年姚颐写本、清乾隆四十三年永璇写本等。

于敏中

于敏中(1714-1780年),字叔子,号耐圃,江苏金坛人。乾隆朝状元。曾历任内阁学士,兵部、刑部、户部侍郎,军机大臣等职,颇受乾隆皇帝的信任,又授文华殿大学士衔,任上书房总师傅,《四库全书》馆总裁。于敏中聪颖过人,乾隆御制诗多有由他聆听后笔录定稿。因久参机要,与外官相勾结,收受贿赂甚多。后因病卒。著有《国朝宫史》、《素余堂集》。

版框

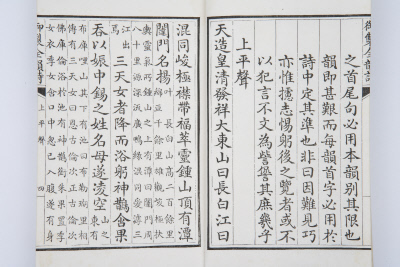

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

《全唐诗》

清康熙年间,彭定求等人奉敕编纂唐代诗歌总集,共收二千三百多位诗人作品,有帝王后妃至民间之作共四万八千余首诗,计九百卷。

沈初

沈初(?——1799年),字景初,号云椒,浙江平湖人。清乾隆二十八年(1763年)探花,官至户部尚书。曾参与编纂《四库全书》、《石渠宝笈》、《秘殿珠林》等。有《兰韵堂集》。

刘墉

刘墉(1720—1804年,又作1719—1805年),字崇如,号石庵,山东诸城人。清乾隆十六年(1751年)进士,官至体仁阁大学士。卒谥文安。《清史稿》有传。工书法,初学赵孟頫、后法魏晋,乃自成家。清张维屏《松轩随笔》评其书云:“貌丰骨劲,味厚神藏,不受古人牢笼,超然独出。”康有为认为刘墉书法“力厚思沉,筋摇脉聚,近世行草书作浑厚一路,未有能出石庵之范围者,吾故谓石庵集帖学之成也”。刘墉与翁方纲、成亲王永瑆、铁保并称“乾隆四大家”。

永璇

乾隆皇帝第八子,封仪慎亲王。其书法赵孟頫,遒丽可亲,亦能作平远山水。

彭元瑞

彭元瑞(1736—1820年),字掌仍,一字辑五,号芸楣,江西南昌人。乾隆二十二年(1757年)进士。擅长史学、校勘学,精鉴。。乾隆、嘉庆两朝任职清廷,官至工部尚书、协办大学士。乾隆三十七年(1772年)任四库全书之副总纂。内廷著录藏书、书画及彝鼎,辑《秘殿珠林》、《石渠宝笈》、《西清古鉴》、《宁寿鉴古》、《天禄琳琅书目》等,皆有其参与或主持。著有《经进藁》、《知圣道斋跋尾》等。卒赠协办大学士,谥文勤。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫