奕譞(1840-1891年),道光帝第七子,咸丰元年(1851年)封为醇郡王。咸丰九年(1859年)受命在内廷行走。咸丰十一年(1861年)慈禧太后发动祺祥政变,奕譞积极参与,深得慈禧太后的信任,迭授都统、御前大臣、领侍卫内大臣,管神机营。同治十一年(1872年)晋醇亲王。同治帝死后,因无子,由慈禧太后选立奕譞之子载湉入继帝位(即光绪帝)。

幼年的光绪帝被慈禧太后挟持到皇帝的宝座上后,随着年龄的增长,大婚和亲政之事也逐渐临近,尽管慈禧一再推迟皇帝大婚的时间,但是撤帘归政之事已不可回避。光绪十二年(1886年),光绪帝已年满16岁,同年六月初十日(7月11日),慈禧太后不得不下达懿旨:“皇帝典学有成,谕明年正月即行亲政。”光绪十三年正月十五日(1887年2月7日),光绪皇帝的亲政大典如期举行。按照常理,皇帝亲政,太后就应该退居后宫,放权给皇帝。可是慈禧却借口“皇帝初亲大政,决疑定策,实不能不遇事提撕,期臻周妥……勉允所请,于皇帝亲政后再行训政数年”。事实上,由“垂帘听政”到“训政”只是换了个名称,本质并无任何改变。为了使“训政”制度化,礼亲王世铎等人还拟定了《训政细则》,按照《细则》规定,光绪帝基本上可自行作出决定和独立施政,但一切大权仍牢牢掌握在慈禧手中。

光绪十四年(1888年),光绪帝已年满18岁,大婚之事也不能再拖延了。于是,六月十九日(7月27日),慈禧发布懿旨让光绪帝于明年正月大婚。对于慈禧来说,给光绪帝择偶成亲有着格外重要的意义。皇帝的后、妃,尤其是皇后,与皇帝的关系最为密切,对皇帝的思想及其政务活动都有特殊的影响力。清朝入主中原后,皇帝的后妃主要来自于八旗秀女。慈禧太后最后定下的几名备选秀女中有她的弟弟桂祥之女叶赫那拉氏、江西巡抚德馨的两个女儿、侍郎长叙的两个女儿和凤秀之女(即同治帝慧妃之妹)等。按照清宫惯例,凡是皇后中选,即授予如意一柄,妃子中选,则给予红绣花荷包一对。当时,光绪帝对德馨的两个女儿十分中意,准备授给如意,慈禧一声断喝阻止了光绪,并暗示授予其侄女,光绪帝无奈,只得将如意授予了叶赫那拉氏。

十月初五(11月8日),两道懿旨同时颁下,一道懿旨宣布立叶赫那拉氏为皇后,另一道则宣布侍郎长叙的两个女儿分别立为瑾嫔和珍嫔(后进封为瑾妃和珍妃)。立叶赫那拉氏为皇后本非出自光绪帝的意愿,而且叶赫那拉氏不仅相貌平庸,比光绪帝还年长3岁,因此帝、后关系一直不好。

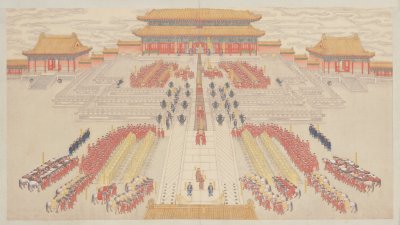

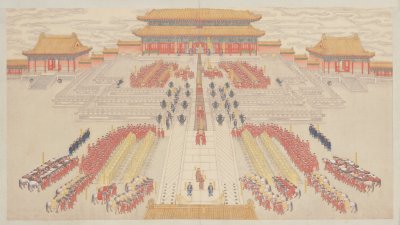

光绪帝的大婚礼仪极其隆重,分别经过了纳采、大征、“册立”、“奉迎”、“合卺”、“祭神”、“庙见”、“朝见”、“庆贺”、“颁诏”、“筵宴”等一系列非常复杂的仪式,当时的内务府员外郎庆宽等人所绘的《皇帝大婚图》册用写实的笔法再现了光绪皇帝大婚的外朝礼仪全景,工笔彩绘,极为精细,给后人留下了研究清朝皇家礼仪的珍贵资料。

光绪帝大婚的耗费也相当惊人。据有关材料统计,在光绪帝大婚中,计用黄金4126两,白银4,824,183余两,制钱2758串之多。相关费用共折银达550万两,约占当年清政府财政总收入的1/4。光绪皇帝大婚时,中国已处于内外交困、民不聊生的窘况之中,天灾人祸,起义频发。清政府为筹备光绪帝大婚仍不断向各省索取巨款,更加激化了社会矛盾,加速了清王朝的灭亡。

奕譞

道光皇帝

宝座

传统家具中一种体型宽大的坐具,亦称“御座”。明以后,随着皇权制度的强化,宝座成为帝王御用坐具的代名词,象征着帝王的权威。《明史》载,明神宗时,宦官冯保窃权,“帝御殿,保辄侍侧”。当时的吏部都给事中雒遵进言:“保一侍从之仆,乃敢立天子宝座,文武群工拜天子耶,抑拜见中官耶?”将宦官立于宝座之侧视为亵渎皇权的大不敬行为。 宝座大多摆放在宫廷正殿明间的中心或显要位置,单独陈设,极少成对。在宝座的背后还要放置一个较大的座屏,两边放置甪端、香筒、仙鹤、蜡钎等器物,格外尊贵、庄严。皇帝端坐在宝座之上,俯视群臣,“君临天下”,充分体现出帝王的权威,以达到“明制度,示等威”的目的。

典学

1.皇帝之子勤学称为“典学”。2.中国古代大规模的编纂与整理历史文化典籍的活动称典学。其内容广泛,涉及经学、数术、音韵、词章、典章、图志、天象、医学、书画等方面,其中儒家经学和史学尤为突出。与此相应,各种治学手段亦应运而生。

亲王

爵位名。其名始于南朝末期。隋代以皇帝的伯叔兄弟和皇子为亲王,唐代以皇帝的兄弟和皇子为亲王,宋明各代一般因袭不改。清代宗室封爵的第一级称为和硕亲王,主要用以封皇子,蒙古贵族亦有封亲王者。

八旗

为努尔哈赤创建的兵民合一的军事制度,有正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝之分,统率官员分都统、参领、佐领几级,是为清军主体和骨干力量。

桂祥

桂祥(1849—?年),满洲镶蓝旗人,叶赫那拉氏,慈禧太后的二弟。慈禧为皇太后,其已去世的父亲惠征被追封为三等承恩公,由慈禧的大弟照祥承袭爵位。因照祥已死,遂由幼弟桂祥承袭,因之被称作桂公。光绪二十年(1894年)八月桂祥以承恩公身份统率马步各营往驻山海关。曾官至神机营管理大臣、副都统。宣统时期,以皇太后父缘故,食双俸。桂祥有三个女儿,大女儿为端郡王载漪的福晋,二女儿成为光绪皇帝的皇后(隆裕皇后),三女则嫁给了另外一个“载”字辈的皇亲辅国公载泽。桂祥一生庸碌无为。

巡抚

别称抚台、抚军、抚院、部院等。明永乐年间以朝臣巡视地方、安抚军民,谓之巡抚,或名镇守,非地方专任,事毕即停。明宣德五年(1430年)始于各省专设,成为定员。景泰四年(1453年)加都御史衔。名称以管辖地区及职责不同而时相参错。巡抚兼军务加提督,有总兵地方,加赞理或参赞。所辖多、事众者,加总督。有总督兼巡抚、提督兼巡抚以及总理巡视抚治等员,皆加都御史衔或副都御史衔。与总督同为地方最高长官。清初沿明制,无定员。后来每省均一,或由总督兼任。乾隆十四年(1749年)定,巡抚不由侍郎授者,俱兼右副都御史,是否兼兵部侍郎衔由吏部请旨定夺。兼侍郎衔者为正二品。

长叙

长叙(生卒年不详),满洲正红旗人,他他拉氏,陕甘总督裕泰的次子。光绪初年(1875年)历任礼部、刑部、户部侍郎,光绪六年(1880年)与山西藩司何葆亨结亲,日子定为光绪六年十一月十三。这天是圣祖宾天的日子,照例国忌连作乐都不准,何况结婚。被邓承修上折弹劾,长叙和葆亨一同被罢。长叙的两个女儿跟从翰林院编修文廷式读过书,聪明可爱。光绪十四年(1888年)进宫为嫔,后为瑾妃和珍妃。

选秀女

清朝挑选宫廷后妃的主要途径,每三年举行一次。其制:八旗满洲、蒙古护军和催领以上,汉军笔帖式、骁骑校以上之家13—17岁未婚女子均需参选。参选合格的秀女称为记名秀女,在户部造册,由户部奏准后咨行内务府,交敬事房。

瑾妃

清光绪皇帝瑾妃,礼部左侍郎长叙之女,珍妃之姐。光绪十五年(1889年)入宫,初为瑾嫔,二十年(1894年)封为瑾妃,后因珍妃忤太后而受株连,降为贵人,次年复升为妃。宣统皇帝溥仪即位后,尊其为“兼祧皇考瑾贵妃”。宣统帝逊位后,小朝廷为之上徽号“端康”。1924年9月24日,瑾妃殁于宫中,年51岁,葬清西陵崇陵妃园寝。

珍妃

礼部左侍郎长叙之女,姓他他拉氏。光绪十五年(1889年),光绪帝大婚时,纳长叙二女入宫,姐为瑾嫔,妹为珍嫔。光绪二十年(1894年)珍嫔晋封为珍妃,因忤慈禧太后旨意,该年被降为贵人,第二年恢复妃号。其与光绪帝感情笃挚,政治上多支持光绪帝,因而招致慈禧太后忌恨,在八国联军入侵北京前夕被慈禧太后下令推入宫内深井溺死。光绪二十七年(1901年)光绪帝自西安回銮后追为珍贵妃。

合卺

卺(音紧),是把瓠一分为二。旧时指婚礼上夫妇饮交杯酒。《礼记·昏仪》谓:“共劳而食,合卺而酳”。

内务府

全称“总管内务府”,是清代掌管皇家事物的最高管理机构。始设于清初。顺治十年(1653年)六月裁内务府,改设十三衙门。顺治十八年(1661年)废十三衙门,重设内务府。康熙十六年(1677年)内务府初具规模,下设七司三院:广储司、都虞司、掌仪司、会计司、庆丰司、营造司、慎刑司、上驷院、武备院、奉宸苑,其职能与国家机构中的六部相对应。另有分支机构一百三十余处。

“册立”

册立礼就是授予皇后象征其地位的金册与金宝的仪式。皇帝先派遣官员告祭于天地、太庙、奉先殿,然后到慈宁宫向慈禧皇太后行礼,接着皇帝亲临太和殿阅视金册金宝,命使节持金节奉迎皇后。

“奉迎”

册立礼结束后随即进行奉迎礼。皇后身着龙凤同合袍乘上凤舆,銮仪卫校尉抬起凤舆,提炉侍卫手持凤头提炉引导,太监左右扶舆,内大臣侍卫在后乘骑护从,由中轴线向皇宫进发。

“合卺”

合卺礼在现代看来就是喝交杯酒,表示夫妻二人同饮共食,结为一体。“卺”原意为把瓠分成两个瓢,合卺即新婚夫妇各拿一瓢饮酒。这一程序是婚礼中最为关键的礼仪,是婚礼中的高潮。

“祭神”

皇帝皇后在入洞房后次日,依次到天地神桌和喜神桌前上香,行三跪九叩礼,然后回洞房稍事休息,接着再向坤宁宫的西案、北案(常年供奉萨满教各神位)行三跪九叩礼,在灶君前上香行三叩礼。

“庙见”

洞房各礼行过之后,皇后须与皇帝一起去皇家的宗庙祭祀,称“庙见”,以求得祖先神灵的接纳。皇后首先要到供奉列祖圣容(即画像)的寿皇殿(今景山公园北麓少年文化宫)祭拜上香,然后回到宫内,依次到供奉先皇、先后的各宫殿中上香行三跪九叩礼。

“朝见”

朝见礼是择吉日皇后到慈宁宫向皇太后所行之礼。民间婚礼之后,新妇于第二日拜见公婆(古称拜舅姑),为其点烟斟酒倒茶。而在皇家,只有老皇帝驾崩(乾隆帝除外),新皇帝才能即位,所以大婚皇后从来无“舅”可拜,而只能拜“姑”,即皇太后。

“庆贺”

庆贺礼以宣读贺表为主要内容。皇帝大婚是国家的重大庆典,宫廷中的庆贺礼属于国礼,王公大臣都要叩拜在丹陛之下进献贺表。由于慈禧皇太后垂帘听政,光绪皇帝也只是儿臣,所以光绪帝必须首先率王公大臣到慈宁宫进表庆贺,然后才可以御临太和殿接受王公大臣之进表庆贺,此种情形较为特殊。

“颁诏”

皇帝大婚是国家的盛典,必须从国家的高度来安排诸礼仪,其中最重要的体现在于婚成以后要在天安门城楼向全国臣民发布诏书,以使天下皆知,这就是颁诏礼。

“筵宴”

颁诏礼结束后,在太和殿举行国宴以答谢皇后的父亲及其宗族。皇帝要亲临太和殿,设法驾卤簿、乐悬、黄幕反坫等,以表示敬重其事。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫