【能原镈】

新00140356

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

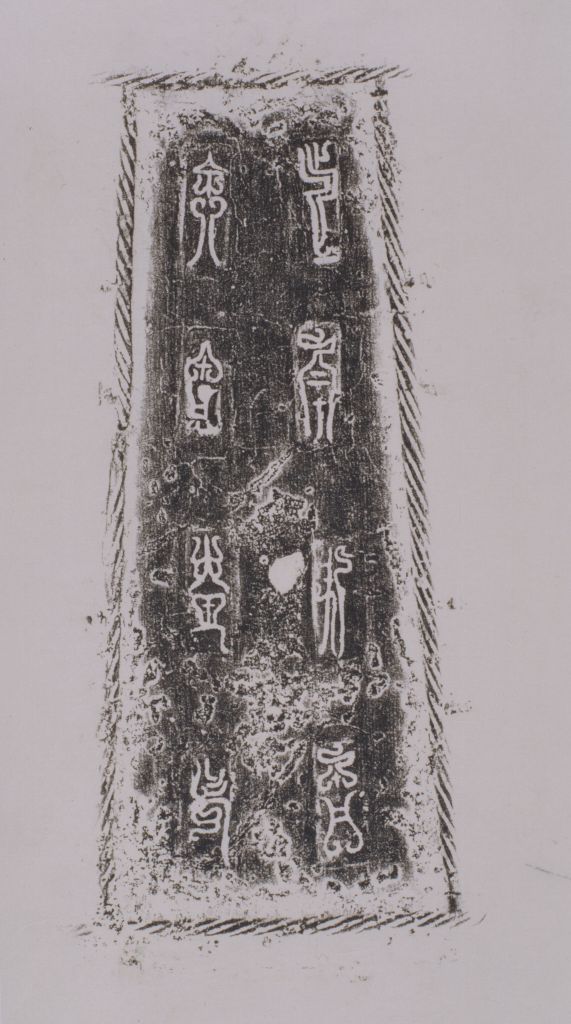

能原镈,通高40.8厘米,宽31.8厘米,重18.84kg。清光绪十六年(1890年)江西瑞州(高安县)出土,1956年由文物局拨交故宫。

这件镈用以悬挂的钮由两兽相对而成,两面有36枚扁平乳丁,构成镈身纹饰的主体,其余部分则饰以蟠虺纹。

镈的两面正中和左右下角共铸铭文20行48字:

夷莒甚□者元作□曰:“自祈□曰:□称劳曰利,连余大邾,大□之主越。曰:余入邦,作利□小,其者□□□於子子。”行则曰:“自余”。

能原镈是一成组的编镈,由数器铭文合为一整篇,本器铭文只是其中一段。这一组编镈共有多少件,现已难于查考。已知除故宫这件外,台北故宫也有一件。从铭文内容来看,整组编镈的数目远不止这两件。这组器上的文字极难释读,过去的学者依稀认出了“能原”二字,故名之为“能原钟”,或干脆承认无法释读,名之为“奇字钟”。

春秋战国时期,我国南方(如当时的楚、蔡、徐、曾、吴、越等国)盛行一种极为夸张的美术体字,被称为“鸟虫书”,其特点是文字笔画与鸟形画混写在一起。经过数代学者的研究分析,这种书体大多数字的书写规律已被掌握,但铸刻在越国乐器和兵器上的部分文字属变体的鸟虫书,仍难以释读, “能原镈”就是其中的一组典型器物。

近来,我院为解决金文研究中的这一难题,在院刊发起对“能原镈” 的讨论,得到学术界的广泛支持。其中,曹锦炎先生的论文对这组铭文的总体内容提出了解读看法,现将他对镈铭内容的分析转述如下:

“由于莒国扩张疆土,侵及了邾国,越国为之调停,主持了这次疆土划分,并趁机扩土筑城,将邾、莒两国连在自己脚下。铭文记录的就是越、邾、莒三方的盟辞内容。”

(越:春秋时期南方古国,曾称霸江南,并北上图谋中原。本铭所反映的就是其北图中原的行动之一。)

这件镈用以悬挂的钮由两兽相对而成,两面有36枚扁平乳丁,构成镈身纹饰的主体,其余部分则饰以蟠虺纹。

镈的两面正中和左右下角共铸铭文20行48字:

夷莒甚□者元作□曰:“自祈□曰:□称劳曰利,连余大邾,大□之主越。曰:余入邦,作利□小,其者□□□於子子。”行则曰:“自余”。

能原镈是一成组的编镈,由数器铭文合为一整篇,本器铭文只是其中一段。这一组编镈共有多少件,现已难于查考。已知除故宫这件外,台北故宫也有一件。从铭文内容来看,整组编镈的数目远不止这两件。这组器上的文字极难释读,过去的学者依稀认出了“能原”二字,故名之为“能原钟”,或干脆承认无法释读,名之为“奇字钟”。

春秋战国时期,我国南方(如当时的楚、蔡、徐、曾、吴、越等国)盛行一种极为夸张的美术体字,被称为“鸟虫书”,其特点是文字笔画与鸟形画混写在一起。经过数代学者的研究分析,这种书体大多数字的书写规律已被掌握,但铸刻在越国乐器和兵器上的部分文字属变体的鸟虫书,仍难以释读, “能原镈”就是其中的一组典型器物。

近来,我院为解决金文研究中的这一难题,在院刊发起对“能原镈” 的讨论,得到学术界的广泛支持。其中,曹锦炎先生的论文对这组铭文的总体内容提出了解读看法,现将他对镈铭内容的分析转述如下:

“由于莒国扩张疆土,侵及了邾国,越国为之调停,主持了这次疆土划分,并趁机扩土筑城,将邾、莒两国连在自己脚下。铭文记录的就是越、邾、莒三方的盟辞内容。”

(越:春秋时期南方古国,曾称霸江南,并北上图谋中原。本铭所反映的就是其北图中原的行动之一。)

撰稿人:刘雨

蟠虺纹

《国语·吴语》:“为虺弗摧,为蛇将若何。”韦昭注:“虺小蛇大,是虺属蜥或蛇。”蟠虺纹即象许多小蛇相互缠绕在一起的图案,多作为器上的主体纹饰,盛行于春秋战国时期。

盟辞

我国古代盟誓活动中,各方所共立的约词。盟誓,一般有主盟人和参盟人,经过一番斗争妥协,订立盟约。然后杀牲立誓,书写的誓词和牺牲,在事后埋于坑中。现已出土的有《侯马盟书》和《温县盟书》等,誓词均书写在玉石片上。能原鎛所记录的这次盟誓,越国为盟主,有邾莒两国参盟。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫