2025年7月21日下午,由故宫学研究院主办、明清史研究所承办的“明清史研究所学术分享会·第九场”在故宫博物院城隍庙第二会议室举行。本次会议的主题是“从《红楼梦》看雍正帝除豁贱民改革”,由华中科技大学法学院教授柯岚主讲,来自故宫博物院出版编辑部的法制史专家张剑虹研究馆员主持,并邀请中国传媒大学二级教授袁庆丰作为与谈人。故宫博物院原副院长、社科基金重大项目首席专家任万平,故宫学研究院明清史研究所所长、研究馆员多丽梅和来自故宫学研究院、科研处、考古部、出版编辑部和宫廷历史部等部门以及部分高校学者参与了此次学术分享会。

主讲人柯岚教授

柯岚教授近年来致力于法律史、古典文学、法社会学的交叉学科研究,兼任中国法治文化研究会常务理事,中国红楼梦学会理事。著有《法哲学中的诸神之争——西方法哲学流派述评》(独著,商务印书馆2021年版)、《命若朝霜——<红楼梦>的法律、社会与女性》(广西师范大学出版社2025年)等,在《在央视“法律讲堂”(文史版)主讲系列节目《铁腕雍正》《红楼梦中的法文化》。

本次学术分享会主题的切入点是清代贱民立法改革及其限度。雍正帝即位之初即推行了除豁贱民的立法改革,改革的目的是要解放部分贱民成为良人,从事正当的职业,男性可以参加科举考试,女性不再从事娱乐业。这场改革在雍正统治期间取得了一定绩效,但在乾隆朝遭遇了士大夫的强烈反对,改革的部分计划被废止,但仍然保留了部分成果,并对后来的社会改革产生了深远的影响。《红楼梦》中贾府伶人的故事生动反映了当时除豁贱民改革的历史背景。柯岚老师在报告中探讨了清代贱民的成分及由来;清代贱民立法改革的几个步骤;雍正朝开始的除豁贱民改革;除豁贱民立法在现实中遭遇的阻力及绩效等相关的法制史和社会史议题,并通过古典名著《红楼梦》中的描写反映出当时的除豁贱民改革。

分享会现场

报告的第一部分,柯岚老师为大家讲述清代贱民制度的历史背景和法律角度认定的贱民的来源。清代贱民成分复杂,主要包括三类:一是官私奴婢;二是特定职业群体“倡优隶卒”,即娼妓、伶人、衙役等,因职业被视为低贱;三是区域性贱民,如浙江堕民、陕西乐户、广东疍户等,多因历史原因形成,部分从事娱乐业。贱民来源包括犯罪连坐、战败被俘、契约卖身等,且身份世代相传。法律上对良、贱的系统性区分自唐代起,贱民特点包括:分立户籍、不得与良民通婚、不得参加科举、需穿着特定服饰从事特定职业、法律上“良犯贱轻处,贱犯良重处”,且身份世代相承,其中优伶受到了特别的歧视。

清代的贱民立法改革在雍正前期已经开始实施,包括规范奴婢的买卖(主要指白契奴婢身份的买卖)和对婢女权益的有限保护。雍正五年定例,规范白契奴婢身份认定及买卖程序,需造册报官存案,但针对婢女的法律地位仍存在模糊性和例外,在司法中白契婢女常按红契处理。自唐到明,男主人和婢女的两性关系没有对应的条文。雍正三年起立法禁止家长奸家下有夫之妇(仆妇),并规定相应处罚如笞刑、罚俸、降级。其立法的本质动机并不是保护婢女的权益,而是维护尊卑秩序和社会的道德风化。女性奴婢的维权仍然面临着重重困境,史料有载:“凡子孙告祖父母、父母,妻妾告夫及告夫之祖父母父母者,[虽得实亦]杖一百徒三年。但诬告者[不必全诬但一事诬即],绞。……若奴婢告家长及家长缌麻以上亲者,与子孙卑幼罪同。”(《大清律例·刑律·诉讼·干名犯义》),可见奴婢告主代价之高昂,女性奴婢在侵害发生时只能选择服从或者自尽。如果奴婢被逼自尽,本着“人命关天”的原则,法律会给出更严厉的惩处,如乾隆二十一年修律时加入例文:“家长之有服亲属,强奸奴仆、雇工人妻女未成,致令羞愤自尽者,杖一百,发近边充军。”(《刑案汇览三编》)。不过,这些立法改革有诸多局限,家长与婢女之间无“和奸”罪,婢生子在财产继承权上与嫡庶子平等,其本质是为了保证宗族延续的利益。

那么雍正朝的除豁贱民改革在此基础上有哪些进一步的举措呢?雍正除豁贱民的对象主要是区域性贱民、乐籍(主要是女伶),而官私奴婢、隶卒等贱民群体不在雍正此次改革的范围内。改革的措施包括禁娼,宫廷与官府停用女伶,改教坊司为和声署,禁官员养家班等。雍正除豁贱民的立法意图主要有:树立清政权的正统性,将乐户、堕民等区域性贱民定义为明和宋汉族王朝虐政的历史遗留问题;严厉打击女性娱乐业,维护八旗尚武的淳朴风习;娼、女优改业为良,可以缓解十八世纪中国社会严重的性别失衡问题;部分贱民改业为良从事农业生产,也满足了雍正“摊丁入亩”改革后发展经济的需要。

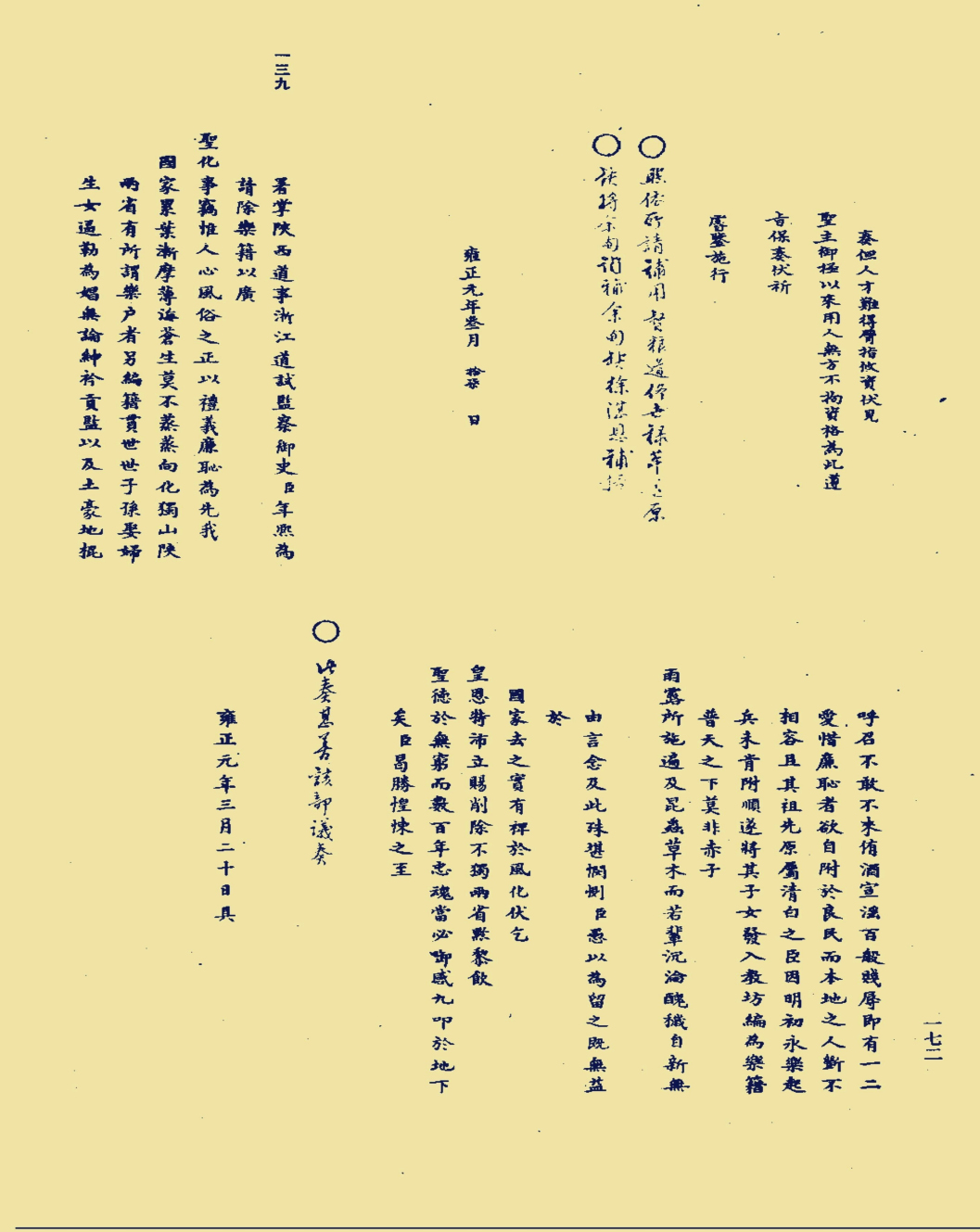

雍正元年三月二十日署掌陕西道事浙江道试监察御史年熙奏请除乐户籍折

雍正的除豁贱民立法在现实中遭遇到了许多阻力。其一,是科举资格的争议。立法改革后,脱籍的贱民在法理上有参加科举考试的权利,然而社会长期以来形成的系统性歧视使得他们报考困难重重,并引发大量纠纷,如乾隆二十年金华童生拦阻脱籍堕民科考,义乌童生集体罢考,不愿与脱籍堕民为伍。乾隆三十六年陕西学政刘墫提出了脱籍贱民参加科考的资格限制:本人改业之后下逮四世、没有从事贱业的亲族、亲党里邻甘结。这个方案被乾隆帝接受纂入礼部则例,此后脱籍贱民需在严苛的审核后“报捐应试”。其二,是婚姻的歧视。法律禁止官员及子孙娶乐人、妓者;世家大族的宗族家规(如金氏、周氏、沈氏等)严厉排斥族人从事贱业或与贱民(包括脱籍者及其后代)通婚,违者革除族权。道光年间,安徽六安佘蟠兄弟因曾祖母为花鼓卖唱艺人被取消捐纳资格。

不仅改革本身遭遇阻力,改革的片面性也带来了一些弊端。改革的一个后果是禁止女伶演出和驱逐女伶。雍乾年间各地驱逐女戏,但政府未提供有效“自新”途径。女伶被污名化为“实为娼妓”“诲淫败俗”,被迫害驱逐,只能在乡间游荡或转入更隐蔽的地下状态,加剧了这些底层女性的悲惨境遇。这充分反映了清政府除豁贱民改革的不彻底性。其他弊端还有脱籍贱民参加科考的资格限制严苛,且加剧了宗族对贱民群体的歧视;清政府持续运用籍没的残酷刑罚迫害异己,催生大量新的贱民。

尽管如此,雍正除豁贱民立法还是具有一定的有限绩效,首先,该立法改革为脱籍男性贱民开放了一种可能性;其次,女性娱乐业从业人员减少(仍有少数在乡间游荡为业)。且有个案显示,脱籍贱民在诉讼中会被作为良人对待。这些现象都是除豁贱民立法改革带来的积极效应。

分享会现场提问讨论环节

《红楼梦》作为中国古典四大名著之一,虽为文学创作,但其中的情节描写反映了当时的历史背景,其中存在雍正、乾隆朝法律制度的痕迹,即本次报告探讨的贱民制度,主要反映了雍正二年禁家班令和乾隆朝彻底驱逐女伶人的历史背景。《红楼梦》第五十八回提到,宫中有一位老太妃过世了,朝廷下旨一年之内不得筵宴音乐,贾府的家养戏班突然解散。第七十七回又写道,王夫人斥责芳官(原戏班成员)为“狐狸精”,下令“上年凡有姑娘们分的唱戏的女孩子们,一概不许留在园里,都令其各人干娘带出,自行聘嫁。”反映了官方遣散女伶人的政策和社会对女伶的歧视(“狐狸精”)。解散后戏班女孩多不愿离开,反映出贱民群体缺乏外部保护的生存困境。同时,优伶社会地位之低在书中情节也多有体现。即便是在贾府受到轻视的赵姨娘也能辱骂芳官为“娼妇粉头”,印证了当时社会对伶人(倡优)的普遍歧视观念。汪景祺在《读书堂西征随笔》中就记录了山西一乐户女子和一官员的爱情悲剧,这极有可能也是大观园中被遣散伶人如芳官、龄官等人生活希望渺茫,不知所终的命运写照。《红楼梦》是历史事件和社会背景的文学见证,《红楼梦》中透露出的历史真实也充分证明它确实是在雍正乾隆朝以后成书的。

雍正朝的除豁贱民立法改革是一次重要的、但具有选择性和局限性的立法改革。其主要针对特定群体(区域性贱民、乐籍),旨在巩固统治、整顿风化,并非基于平等原则废除整个贱民制度。改革遭遇强大社会阻力,主要表现为科举、婚姻歧视。驱逐女戏使得女伶群体失去生活保障,不仅未能解决女优伶遭遇迫害的根本问题,反而强化了宗族社会对所谓“污点”的排斥。

与谈人袁庆丰教授参与探讨

柯岚老师的研究结合了清代社会史、法制史、红学研究,史料翔实、论证严谨,为在场的听众呈现了一次精彩的报告,引发了会场听众的热烈讨论。与谈人中国传媒大学的袁庆丰教授主要从事民国电影史研究,他结合民国电影史与社会现象补充指出,民国时期法律虽废止贱民制度,但社会对伶人等群体的歧视仍存,演员地位虽有提升却仍受限制,传统等级观念依旧延续。同时提到民国法律对婚姻制度的规定并不完善,宗族大家纳妾风气依旧盛行,妇女权益保障仍有局限。

中国封建社会贱民的消融经历了漫长的过程,在后世的改革中逐步完善。清末修律禁革奴婢买卖废除籍没刑,晚清一些开明士绅发起收教堕民运动,民国时期,国民政府颁布法令明确废除对贱民在法律上的歧视,并禁止人口买卖。新中国建立后,通过社会主义改造(土地改革、社会运动等)彻底解放了曾经受到压迫和歧视的贱民群体,最终完成了历史使命。通过柯岚老师的分享,听众们不仅对清代除豁贱民改革立法的利弊及影响有了系统性认知,还学习了柯教授通过结合文学、历史、法律等多学科文献进行梳理分析,并互相印证的研究方法,收获颇丰。

与会人员合影

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫