2025年6月23日上午,由故宫学研究院主办、明清史研究所承办的“明清史研究所学术分享会·第八场”在故宫博物院城隍庙第二会议室举行。本次会议的主题是“丹麦藏中国瓷器——瓷器的欧洲之旅”,由丹麦哥本哈根大学英戈尔夫·图森教授主讲,故宫博物院器物部二级研究馆员、古陶瓷研究专家吕成龙老师主持,来自故宫学研究院、科研处、考古部、器物部、出版编辑部等部门以及北京高校的部分师生聆听了讲座。本场分享的英文翻译由北京第二外国语学院李伟娜老师承担。

今年是中、丹建交75周年,本次分享会的主题聚焦两国的瓷器文化交流。分享会一开始,吕成龙老师为在场的听众回顾了2013年随故宫博物院原院长单霁翔先生率领代表团访问丹麦的经历,并展示了他在丹麦拍摄的照片。吕老师参观了丹麦国家博物馆、丹麦国家历史博物馆等,并看到博物馆展出的丹麦藏中国明清时期的精美陶瓷,特别是丹麦国家博物馆收藏的中国明代正德、万历年间和清代康熙年间的景德镇瓷器,如明代正德青花龙穿缠枝莲纹高足碗、万历青花海水云龙纹罐和清代康熙素三彩盘、宜兴窑紫砂茶壶等。部分瓷器镶有金属饰件以起到保护和装饰器物的作用。这些文物给他留下了深刻印象。

吕成龙研究馆员主持会议

接着,吕老师向听众介绍了本次分享会的主讲人图森教授。英戈尔夫·图森(Ingolf Thuesen)教授就职于哥本哈根大学,是考古学家、联合国教科文组织文化遗产评标专家。受聘为北京第二外国语学院丹麦研究中心资深研究员。曾担任哥本哈根大学跨文化与区域研究系主任,1998~1999年任柏林自由大学客座教授,2000年在约旦(尼波山)的考古工作获教皇约翰·保罗二世授予千年奖章,2001~2002年任柏林自由大学客座教授。2003年任联合国教科文组织评估专家,评估战争对伊拉克文化遗产造成的损害。2009~2014年任卡塔尔伊斯兰考古与遗产项目执行总监,2013年成功将阿尔祖巴拉列入《世界遗产名录》,2013年获得哥本哈根大学创新奖。2016~2020年担任联合国教科文组织专家,为中亚丝绸之路展览项目提供咨询。2018年古代近东考古学大会国际科学委员会主席,2019年获得丹麦女王玛格丽特二世授予的骑士勋章,2021年至今任大马士革(叙利亚)和开罗(埃及)的丹麦文化研究所的执行主席。

图森教授的分享主要分为以下三个部分:一是他对中国瓷器兴趣的缘起,二是中国瓷器背后的丝绸之路和欧亚大陆的文明交流,三是瓷器在德国、丹麦的传播与收藏。

图森教授分享现场

图森教授主要从事中东地区考古和美索不达米亚文明的研究。中东地区处于欧亚大陆之间,是连接东西方的重要枢纽,位于陆上和海上丝绸之路。他在卡塔尔境内的祖巴拉考古遗址(Al Zubarah Archaeological Site)发掘中,发现了大量中国瓷器残片,由此对中国瓷器产生了浓厚的兴趣。城镇遗址的年代可断定为1760年至1811年,清代瓷器残片的出土证明当时中西方贸易繁荣。这些出土的瓷片多数来源于当时的世界瓷都景德镇,以景德镇瓷器为代表的中国瓷器质地坚硬、釉面精美,欧洲称为 “白金”,制瓷技术领先欧洲约1500年。

除了祖巴拉考古遗址,叙利亚的大马士革有一个市场保留了千年的商贸传统,这里是丝绸之路的重要节点,中国瓷器经此转售至欧洲。时光流逝,王朝更迭,宗教纷争,唯一不变的是丝绸之路上的贸易往来。延续上千年的丝绸之路并不是只有一条路,它由许多条陆上和海上的商路组成,是连接东西方的贸易网络,中国丝绸、茶叶、陶瓷等特产都是丝路的重要商品。在这个丝绸之路上交换商品的同时,东、西方人类也在交流思想、传播文明。丝绸之路推动了沿线各个文明的相互交流和共同发展。

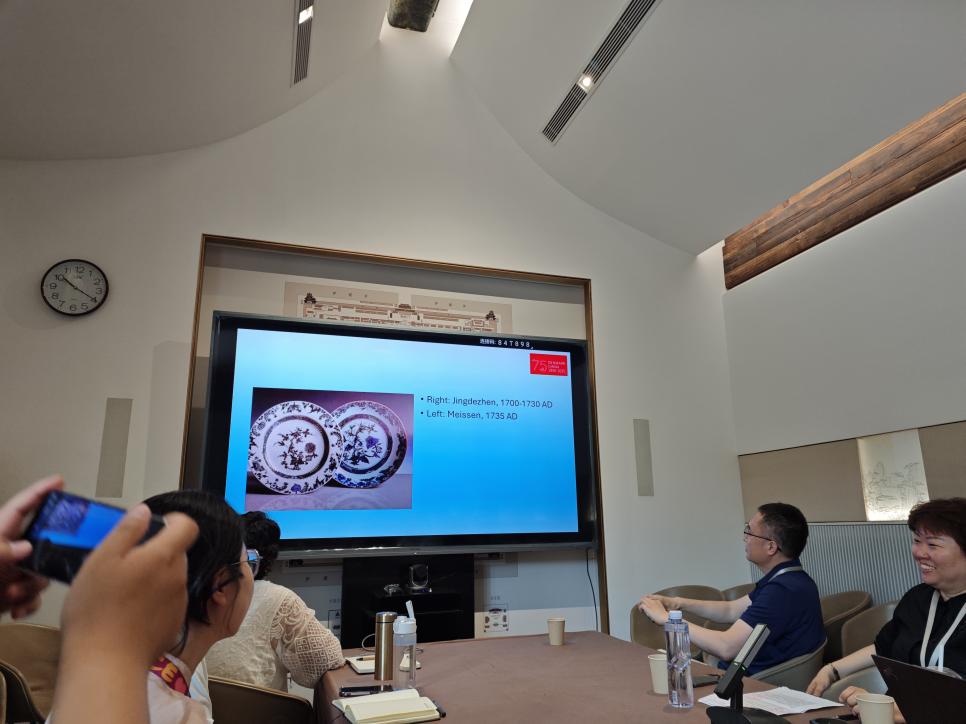

说到瓷器,瓷器的一个英语名称china, 也是中国的英语名称,以此指代本次分享会的主题,可谓一语双关。瓷器的欧洲之旅经历了早期传播、仿制华瓷、本土制瓷等几个阶段,具有深远的文化影响,瓷器以其历史悠久、生产连续性好、产量大、流布广、耐腐蚀等特点,成为文化交流的最重要载体之一。位于德国黑森州卡塞尔市(Kassel)的州立博物馆藏有元代龙泉窑青釉碗,为欧洲最早进口的中国瓷器之一,系14 世纪由德国贵族从中东购得并以金属镶嵌加以保护。1708 年,萨克森选帝侯强力王奥古斯特二世(1670~1733)将两位炼金术士幽禁在实验室里,令他们研制瓷器,在这样的压力下,其中一位叫伯特格的炼金术士成功地制造出瓷器。德意志的迈森皇家瓷厂成为欧洲第一家瓷厂,仿制过许多中国陶瓷器。

德瓷仿制华瓷(左侧迈森瓷,右侧景德镇瓷)

同德国一样,丹麦王室也十分钟爱中国瓷器。丹麦的罗森堡宫(Rosenborg castle)有18至19世纪的王室收藏,其中收藏的瓷器有的从中国进口,有的为本土制造。1775 年,丹麦建立皇家哥本哈根瓷器工厂,初期仿制中国瓷器风格,后融入丹麦元素。如图所示的丹麦皇家瓷器工厂生产的精美瓷盘,中心绘有完整的国花图案,外侧镶金边,盘底署有“丹麦哥本哈根皇家瓷器厂”款识,三条蓝色的线条寓意由三部分领土组成的丹麦王国。

哥本哈根瓷厂制造的瓷盘

瓷器在丹麦产生过重要影响,著名作家安徒生写过带有中国元素的童话故事,其具有代表性的作品《夜莺》就以中国皇宫为背景,体现当时丹麦人对中国文化的向往。丹麦瓷器也常以安徒生童话为主题,这些安徒生童话主题的瓷塑往往是人际交往时互赠的贵重礼品。

分享会的最后,图森教授提出了今后的研究方向,比如瓷器最早是从何时以何种方式在中东和欧洲传播?当时的欧洲人如何看待瓷器?欧洲又是怎样在仿制和自创的过程中将这一东方文化符号融入自身文明?这些内容有待于中、丹两国的学者进一步合作交流,作深入研究。

图森教授的分享内容引起现场听众的很大兴趣,现场展开热烈讨论。吕成龙老师提到随着新航路的开辟,欧洲国家纷纷跟中国展开贸易,许多欧洲国家如葡萄牙、西班牙、荷兰、瑞典、法国、英国等都成立东印度公司,经营中欧贸易,丹麦是否有这样的公司,以及他们是如何经营与中国的货物贸易?这也是今后可以进一步发掘的研究热点。多丽梅研究馆员提到欧洲其他国家如德国、法国、英国等地的瓷器厂陆续在18世纪中前期均已建立,但丹麦瓷厂建立较晚,这其中是否有技术原因或其他原因?图森教授认为丹麦制瓷业与欧洲其他国家相比,起步较晚一方面有技术原因,德国迈森瓷的技术一直处于保密状态,法国的制瓷技术是由传教士殷弘绪在江西传教期间,将景德镇制瓷过程记录下来后寄回法国。另一方面有原料的原因,制瓷所需的白色瓷土“高岭土”藏于多山地区,而丹麦在地理上临海少山,很难挖掘原料。这些都是丹麦制瓷业发展相对较晚的原因。器物部的翟毅研究馆员参与了阿联酋拉斯海马朱尔法(Julfar)考古遗址的发掘,研究发现阿联酋拉斯海马朱尔法地区曾在15~17世纪有过贸易的繁荣期,在这里发掘出土了不少中国瓷器残片。后因葡萄牙殖民活动入侵而衰落,但在时间较晚的卡塔尔祖巴拉考古遗址发现了相似的瓷器贸易痕迹,两者是否存在延续性?另外,这些瓷器是通过直接运输还是转口贸易来到当地?都是值得探讨的课题。图森教授认为中东地区的人们受茶叶贸易的影响已经有了饮茶的习惯,而瓷器是和饮茶风尚一起流行起来,这些瓷器在中东地区不是单纯的转口贸易,而是服务于当地市场。

现场听众参与讨论

通过对丹麦藏中国陶瓷的系统研究,图森教授为我们揭示了中国陶瓷在欧洲的“文化转译”历程,以及这些来自遥远东方的陶瓷如何被赋予新的文化内涵。特别值得关注的是,他的研究显示出陶瓷在保持中国身份的同时,如何参与塑造欧洲的物质文化,堪称文明互鉴的完美例证。

2006年10月4日到12月10日,故宫博物院与丹麦王室展览基金会合作,在哥本哈根克里斯钦堡宫(现为“议会大厦”)成功举办过“中国之梦”展,展示了17~18世纪中国清代宫廷与丹麦王室生活,故宫博物院提供了300多件文物精品参展。值此两国建交75周年之际,图森教授表示,期待双方在物质文化交流研究方面有更深入的合作,也衷心希望作为中国瓷器名片的景德镇能够成功申报世界文化遗产。

部分与会人员合影

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫