清道光九年(1829年)四月十五日同乐园承应,以此剧作开场戏。道光十八年(1838年)四月初一日同乐园承应戏,以此剧作团场戏。道光十九年(1839年)七月二十九日祭祀台神,同乐园承应戏,以此剧作团场戏。道光二十年(1840年)六月十五日大祭台,同乐园承应戏,以此剧作开场戏。道光二十六年(1846年)闰五月十五日同乐园承应戏,以此剧作团场戏,同治十年(1871年)三月二十四日漱芳斋承应戏,巳初二刻十分开戏,戌正一刻戏毕,有此剧。同治十一年(1872年)九月十八日同治大婚期间,长春宫承应戏,以此剧作开场戏。光绪十年(1884年)正月初一日长春宫承应戏,辰初三刻十分开戏,戌初一刻十分戏毕,以此剧作团场戏。

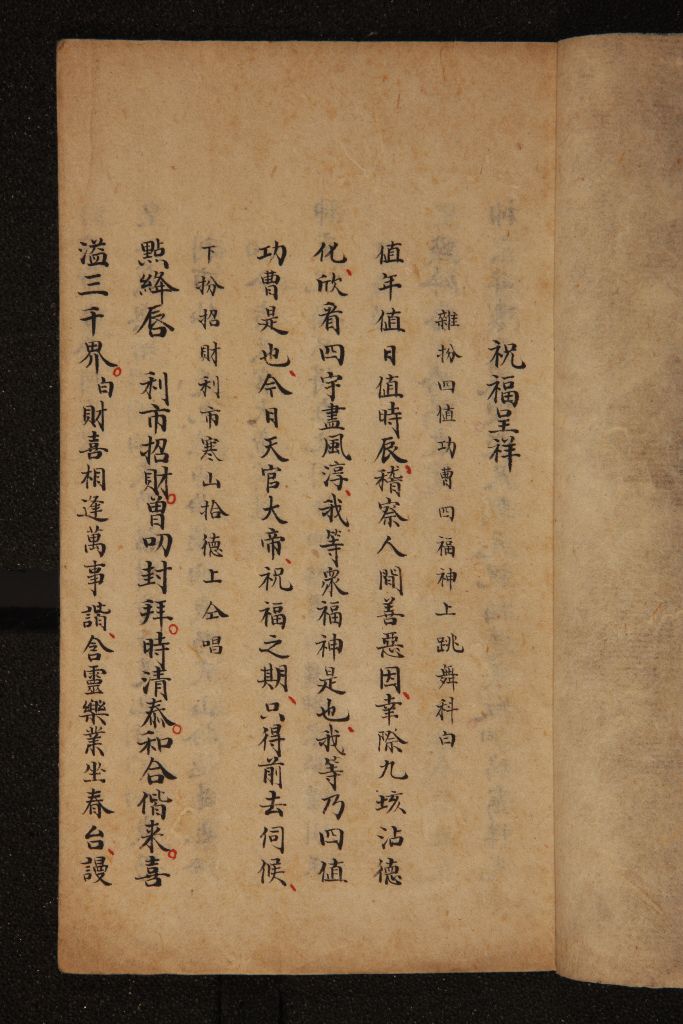

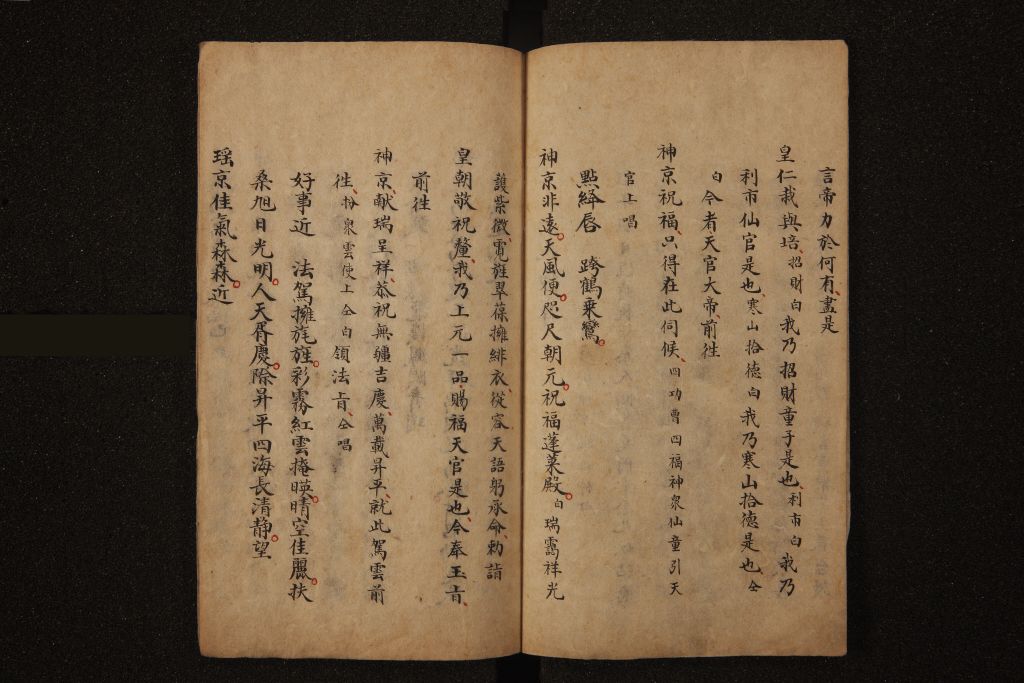

本剧为皇太后万寿圣诞承应剧目之一。剧情为,赐福天官率众福神前往神州献瑞,庆贺皇太后万寿圣诞。先后有众福神、四值功曹、招财童子、利市仙官、寒山和拾得汇集,伺候天官大帝下凡祝福,“上天赐福到人间,增福财神并牵连,福缘善庆长生乐,齐祝太后万万年”。招财童子、利市仙官、和合二仙(寒山和拾得)各将吉言献上。钟馗也来跳舞,寓意“迓福迎祥”。剧末众神同唱:“天官赐福人间应,利市仙官到殿庭,愿福寿绵绵万万增。”

在民俗中,福也包含财运、发财意,故天官作为赐福之神与和合二仙、招财童子、利市仙官经常一起出现。

《穿戴题纲》著录。

总本

即戏剧的总剧本,包括每个角色的上下场、对白、唱词、简单动作等,一般供执行排演的人员使用。总本也是安殿本用本之一,供皇帝审批剧本和帝后看戏时阅览,以了解剧情。

昇平署

昇平署是清代宫廷戏曲承应及管理机构,其前身为南府。清道光七年(1827年),由于宫廷戏剧活动日渐衰败而大量裁减人员,并改称此名,但习惯上有时仍称南府。其隶属于内务府,设总管1人,首领4人。下设钱粮处、档案房、中和乐。清末咸丰皇帝和慈禧太后喜好戏曲,遂又大批挑选民籍学生入宫,四大徽班中的很多著名演员都兼充昇平署教习和学生,内学、外学和本家成鼎足之势,戏曲活动空前繁荣。南府和昇平署收集整理了大量的戏曲剧本,培养了大批优秀演员,促进了京剧剧种的形成,推动了戏曲艺术的发展。

弋腔

弋腔:又称弋阳腔,戏曲声腔之一。由宋、元南戏流传至江西弋阳,与当地方言、民间音乐结合,吸收北曲而成。弋腔至迟在元代后期已经出现。明、清两代,弋腔在南北各地繁衍发展,成为活跃于民间的主要声腔之一。其唱腔结构来自南戏的曲牌联套体制,角色行当也承南戏,分生、旦、净、末、丑。其舞台表演,即唱、作、念、打则只用锣鼓节制、帮衬,无管弦伴奏。清代宫廷承应戏系列中弋腔占十分之三。

同乐园

同乐园位于圆明园后湖东北面,是园中最大的戏台,有清音阁3层,宽10丈,下层设演特技的机轴;南有化妆室5间,北有观戏楼5间。乾隆间每年从正月十三起在此举行酬节会,连日宴赏宗室王公及外藩陪臣,并赏听戏;每逢皇帝生日,也在此演戏庆祝数日。

团场

团场:当天最后演出的一出戏,俗名压轴子。

承应戏

专为皇帝、皇太后、皇后演出的戏剧,是当时约定俗成的叫法。

二刻

此本《隐秀轩集》是崇祯年翻刻本,故称“重校定二刻新版”,它忠实地保存了原刻本的内容。天启二年(1622年)原刻本现存美国国会图书馆。

漱芳斋

长春宫

皇太后万寿圣诞承应

皇太后寿辰日承应戏剧,其剧目有《云日增辉 人天普庆》、《芝眉介寿》、《宝塔凌空》、《三元百福》、《添筹称庆》、《福寿双喜》、《喜溢环区》、《五福五代》、《虞庭集福》、《佛国祝寿》、《甲子图》、《比寿图》、《八仙庆寿》、《长生祝寿》、《祥芝迎寿》、《灵仙祝寿》、《群仙祝寿》、《万寿同春》、《日月迎祥》、《人天普庆》、《万寿祥开》、《万寿长生》、《河清海宴》、《尧天雅奏》、《韶护九成》、《万花向荣 御苑献瑞》、《慈容衍庆 蝠现瓶开》、《福禄寿》、《寿山福海》、《祝福呈祥》、《太平祥瑞》等。

天官

天官:天官名为上元一品赐福天官,由青、黄、白三气结成。每逢正月十五日,即下人间校定人之罪福。

四值功曹

四值功曹是道教中值年、值月、值日、值时的四位小神,考记功劳簿并作为护法神。凡人间上达“天廷”的表文,焚烧后也是由四值功曹呈送。

和合二仙

唐朝贞观年间,有一个姓张的河南人,二十余岁了,仍寡言迟钝。因辽东从军的长兄久无音信,父母惦念,他就包好烙饼,说是给哥哥送去,出门后快速如飞,傍晚回到家里,并带回哥哥的家书。一天往返万里,人们对他极为佩服,称他“万回哥哥”。宋代杭州腊月已有祭祀“万回”的习惯,称他为和合神,保佑万里之外的亲人能够早日回家团聚。

清雍正十一年(1733年)封唐代诗僧寒山大士为“和圣”,拾得大士为“合圣”。苏州寒山寺有二仙的雕像,手持“盒”与“荷”,音同“和”、“合”,即取“和合”之意,有和睦同心等意。和、合二仙主管团聚和顺。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫