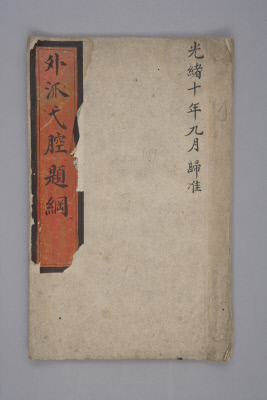

《外派弋腔题纲》,清,不著撰者姓氏,清昇平署朱墨抄本。开本27.9×17.1cm。朱签墨框,本册题“外派弋腔题纲”,右上角注“光绪十年九月归准”,书口处朱墨注剧名。系昆腔弋腔杂戏题纲之一。半页6行,每行记宫廷承应弋腔剧目一剧名或剧中两角色名及扮演者姓名或艺名,字数不等,1册。

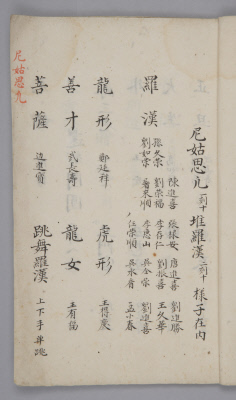

该书所记剧目有《尼姑思凡》、《还乡团圆》、《鬼辨》、《赠钗》、《打童》、《骂城》、《玉面怀春》、《赶斋》、《拷红》、《蒙正祭灶》、《斩丁香》、《宫花报喜》、《当绢投水》、《投水》、《老僧点化》、《闹昆阳》、《哭城赐带》、《罗卜路》、《卖菜》、《八戒成亲》、《闻铃》、《抱装盒》、《吃糠》、《遥祭》、《殷氏祭江》、《月下追信》、《女诈》、《三元记》、《梦榜》、《乍冰》,共计30出。这些剧目大多为折子戏,如《尼姑思凡》,系明郑之珍撰《劝善金科》中的1出,《拷红》,系明李日华《南调西厢记》中的1出等等。

文后附《尼姑思凡》排场图,记载20名演员场中或坐或站的位置。

弋腔

弋腔:又称弋阳腔,戏曲声腔之一。由宋、元南戏流传至江西弋阳,与当地方言、民间音乐结合,吸收北曲而成。弋腔至迟在元代后期已经出现。明、清两代,弋腔在南北各地繁衍发展,成为活跃于民间的主要声腔之一。其唱腔结构来自南戏的曲牌联套体制,角色行当也承南戏,分生、旦、净、末、丑。其舞台表演,即唱、作、念、打则只用锣鼓节制、帮衬,无管弦伴奏。清代宫廷承应戏系列中弋腔占十分之三。

昇平署

昇平署是清代宫廷戏曲承应及管理机构,其前身为南府。清道光七年(1827年),由于宫廷戏剧活动日渐衰败而大量裁减人员,并改称此名,但习惯上有时仍称南府。其隶属于内务府,设总管1人,首领4人。下设钱粮处、档案房、中和乐。清末咸丰皇帝和慈禧太后喜好戏曲,遂又大批挑选民籍学生入宫,四大徽班中的很多著名演员都兼充昇平署教习和学生,内学、外学和本家成鼎足之势,戏曲活动空前繁荣。南府和昇平署收集整理了大量的戏曲剧本,培养了大批优秀演员,促进了京剧剧种的形成,推动了戏曲艺术的发展。

昆腔

昆腔:又名昆山腔,是明代最重要的戏曲声腔。它是南戏流经江苏昆山一带,与当地语音及民间音乐相结合的产物,经过昆山音乐家顾坚的改进,至明初遂有昆山腔之称。明代著名的戏曲音乐家魏良辅对昆山腔发展和提高有过重大贡献,后人将其奉为“昆腔之祖”。魏良辅与志同道合的乐师、曲师合作,从清唱入手,吸收海盐、弋阳诸腔加以融化、发展,创出清柔婉折的水磨调。伴奏乐器兼用笛、管(箫)、笙、琵琶等。传奇作家梁辰鱼得到魏良辅的合作,用改革后的昆腔创作传奇《浣纱记》,推动了昆腔的传播。

昆腔在发展过程中与当地语言、音乐结合,成为地方化的昆腔,如北方的北昆;南方的苏昆、湘昆、川昆等,形成昆腔系统。此外,昆腔在近百年来又对京剧、川剧、婺剧、湘剧、祁剧、赣剧、桂剧、柳子戏、山西上党梆子和广东正字戏等剧种有过重大的影响,许多剧种至今仍保存着昆曲的剧目、唱腔和器乐曲牌。

折子戏

折子戏:全本戏中的一折或一出。折子戏情节相对完整,矛盾冲突集中,能展示演员水平。

李日华

李日华(1565—1635年),字君实,号九疑,嘉兴(今浙江嘉兴)人。万历二十五年(1597年)进士。官至太仆寺少卿。能书画,善鉴赏。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫