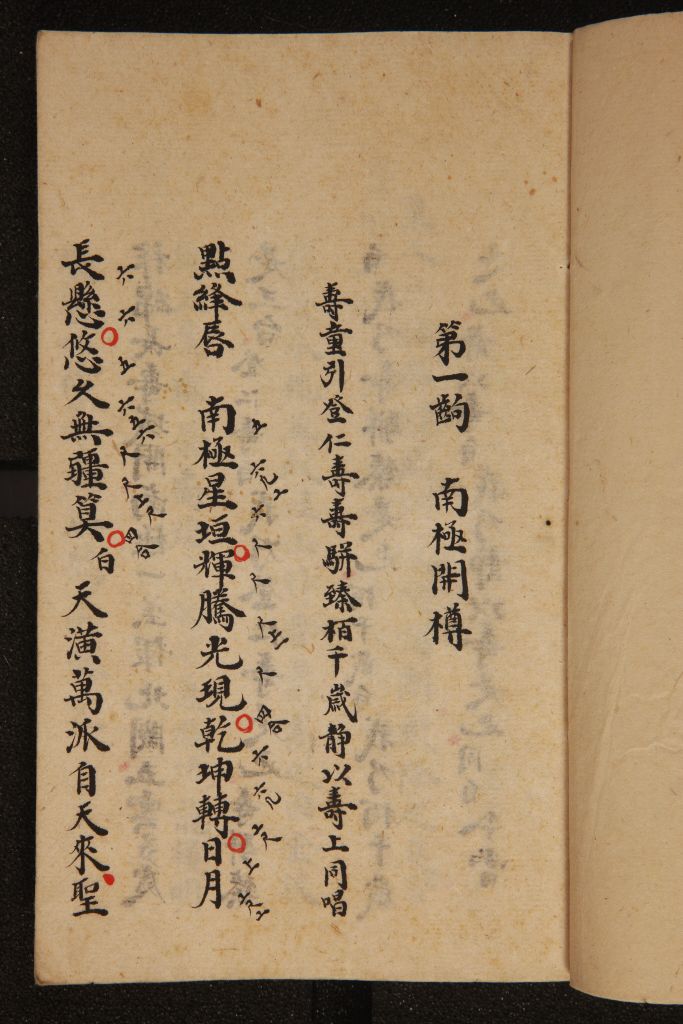

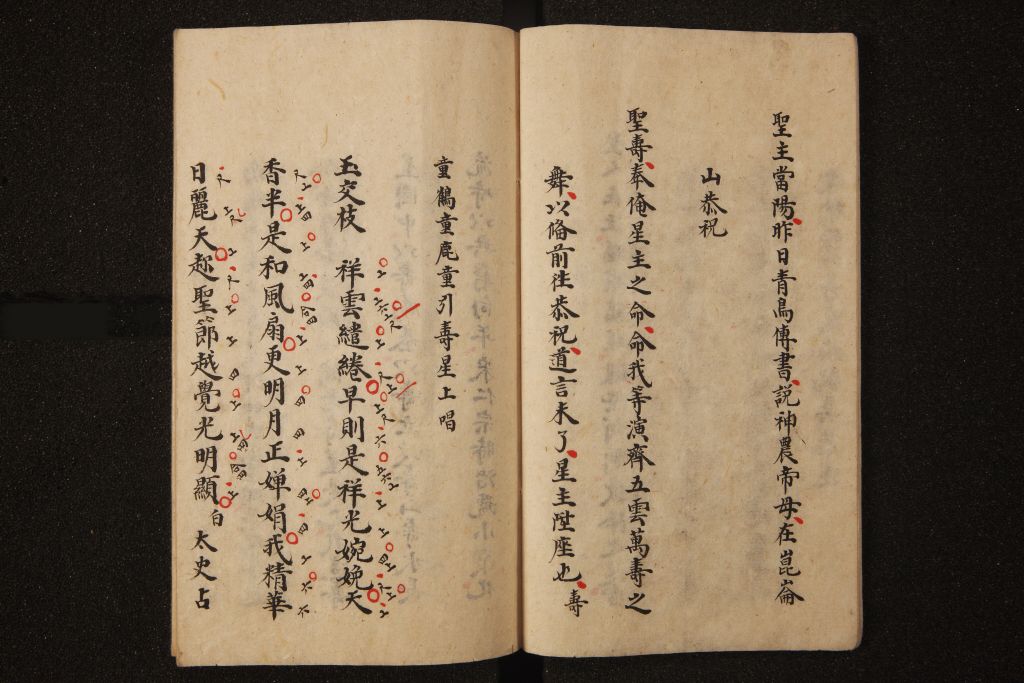

本剧系皇太后万寿承应剧目之一。写众寿星神仙呈献歌舞,争夺奇香异草为圣主圣母祝寿的故事。戏分为六出,每出标目及内容如下:第一出“南极开樽”:青鸟传书,神农帝母在昆仑山恭祝圣寿。寿星国童子登仁寿、寿骈臻、栢千岁和静以寿等演齐五云万寿之舞。“今日正遇万寿”。登仁寿等寿童奉南极寿星命,将祥芝舞向御前祝寿。南极寿星命众仙同往昆仑山,候神农帝母于“圣主万寿之期”一同称祝。又命长生童子采各种长寿仙草进献。第二出“东方赚草”:“恭逢圣母御宇,万国咸宁”,洞天福地诸仙奉神农帝母谕旨,都到昆仑山庆贺。东方朔往寿星国采奇香异草献寿,遇已采仙草的寿童,便提出由他唱一支好曲子换寿童一支仙草,哄骗走寿童的仙草。第三出“禀命追踪”:寿星命登仁寿等率寿童擒捉东方朔。第四出“合心袒庇”:东方朔一路行来口渴,在路旁酒家沽酒。登仁寿等赶到,追打东方朔。社母(主管三农,保厘万姓群生)约来土地奶奶(土地爷的老伴)和灶君太太(灶神)同行恭祝圣寿,也到酒家饮酒。东方朔乱打中仙草被抢,他请社母等拦取奇香异草。社母等假做误会,掩护东方朔逃遁。第五出“金仙释怨”:紫青上宫九华真妃侍儿锦桥和扶桑碧阿阳谷神王景林真君侍儿散条同行祝寿,以及东方朔夫人细君,遇慌张奔逃的东方朔,受东方朔蒙骗,向登仁寿等索讨仙草,双方对打。牛郎织女祝寿途中路遇双方,平息争斗。第六出“玉殿呈祥”:神农帝母安登氏领众神同往御筵恭祝万寿,手持瑞草祥花,合舞五云万寿。

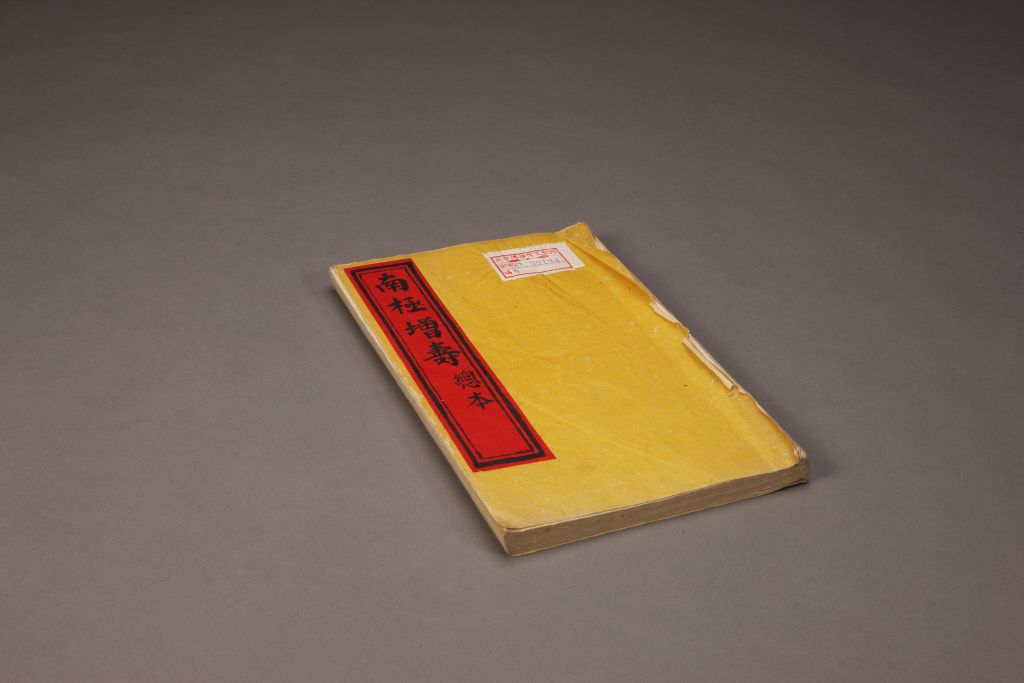

总本

即戏剧的总剧本,包括每个角色的上下场、对白、唱词、简单动作等,一般供执行排演的人员使用。总本也是安殿本用本之一,供皇帝审批剧本和帝后看戏时阅览,以了解剧情。

昇平署

昇平署是清代宫廷戏曲承应及管理机构,其前身为南府。清道光七年(1827年),由于宫廷戏剧活动日渐衰败而大量裁减人员,并改称此名,但习惯上有时仍称南府。其隶属于内务府,设总管1人,首领4人。下设钱粮处、档案房、中和乐。清末咸丰皇帝和慈禧太后喜好戏曲,遂又大批挑选民籍学生入宫,四大徽班中的很多著名演员都兼充昇平署教习和学生,内学、外学和本家成鼎足之势,戏曲活动空前繁荣。南府和昇平署收集整理了大量的戏曲剧本,培养了大批优秀演员,促进了京剧剧种的形成,推动了戏曲艺术的发展。

昆腔

昆腔:又名昆山腔,是明代最重要的戏曲声腔。它是南戏流经江苏昆山一带,与当地语音及民间音乐相结合的产物,经过昆山音乐家顾坚的改进,至明初遂有昆山腔之称。明代著名的戏曲音乐家魏良辅对昆山腔发展和提高有过重大贡献,后人将其奉为“昆腔之祖”。魏良辅与志同道合的乐师、曲师合作,从清唱入手,吸收海盐、弋阳诸腔加以融化、发展,创出清柔婉折的水磨调。伴奏乐器兼用笛、管(箫)、笙、琵琶等。传奇作家梁辰鱼得到魏良辅的合作,用改革后的昆腔创作传奇《浣纱记》,推动了昆腔的传播。

昆腔在发展过程中与当地语言、音乐结合,成为地方化的昆腔,如北方的北昆;南方的苏昆、湘昆、川昆等,形成昆腔系统。此外,昆腔在近百年来又对京剧、川剧、婺剧、湘剧、祁剧、赣剧、桂剧、柳子戏、山西上党梆子和广东正字戏等剧种有过重大的影响,许多剧种至今仍保存着昆曲的剧目、唱腔和器乐曲牌。

寿星

即老人星,人们常把其塑成头部长而隆起的老人形象,是中国传统文化中长寿的象征。

神农

传说中农业和医药的发明者。生于姜水,以姜为姓,造耒耜教民耕作,尝百草教人治病。一说神农氏即炎帝。

方朔

方朔(生卒年不详),清代人,字小东,安徽怀宁人。官同知。长白花松岑、法可盦并重其才,延为上客。善骈文,工篆、隶书,学张迁碑及孔庙三碑。又能作细书,五寸之砚,一尺之笺,皆可缩写千余字汉碑一通。

东方朔

东方朔(公元前154-前93年),字曼倩,平原厌次(今山东陵县)人。《史记》和《汉书》有传。汉武帝时官至太中大夫,以善辞赋、巧词令、诙谐滑稽、语锋机智幽默而闻名,《汉书》称他为“滑稽之雄”。约东汉末年,民间奉其为仙。据《旧小说·甲集一·东方朔传》载,东方朔在世时曾对人说,天下知其底细者唯大王公一人。东方朔死后,汉武帝召大王公询问,大王公说不知。帝问大王公有何擅长,答曰观星。帝又问诸星是否皆在,大王公回答说诸星俱在,唯独岁星失踪18年后复现。于是武帝长叹道,东方朔在帝身边18年,却不知其为岁星。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫