清道光六年(1826年)七月十五日同乐园承应,道光九年(1829年)七月十五日同乐园承应,道光十四年(1834年)七月十五日同乐园承应(辰正二刻十分开戏,未正一刻戏毕),道光十八年(1838年)七月十五日同乐园承应,道光二十三年(1843年)七月十五日同乐园承应,道光二十六年(1846年)七月十五日同乐园承应,咸丰十年(1860年)七月十五日同乐园承应(午初开戏,申正二刻戏毕),均以此剧作团场戏。

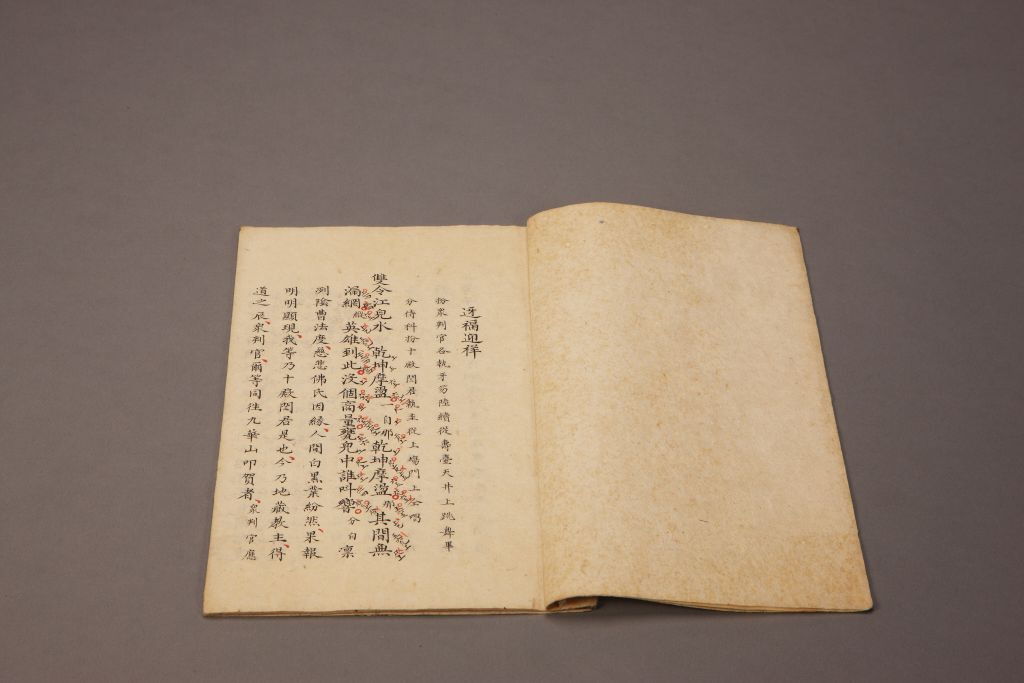

本剧为清宫月令承应戏之中元承应剧目之一,写地藏王菩萨等诸神尽渡众生。七月十五日是中元节,是地藏王菩萨得道之辰。十殿阎君、众判官同往九华山叩贺。地藏王菩萨发愿:尽渡众生,众阎王令众判官“迓以洪福,呈祥法座”,“极乐园中,大放神灯,七宝池头,遍生莲炬,使幽灵而脱苦,俾觉性以开明,尽出迷津,齐登宝筏”。

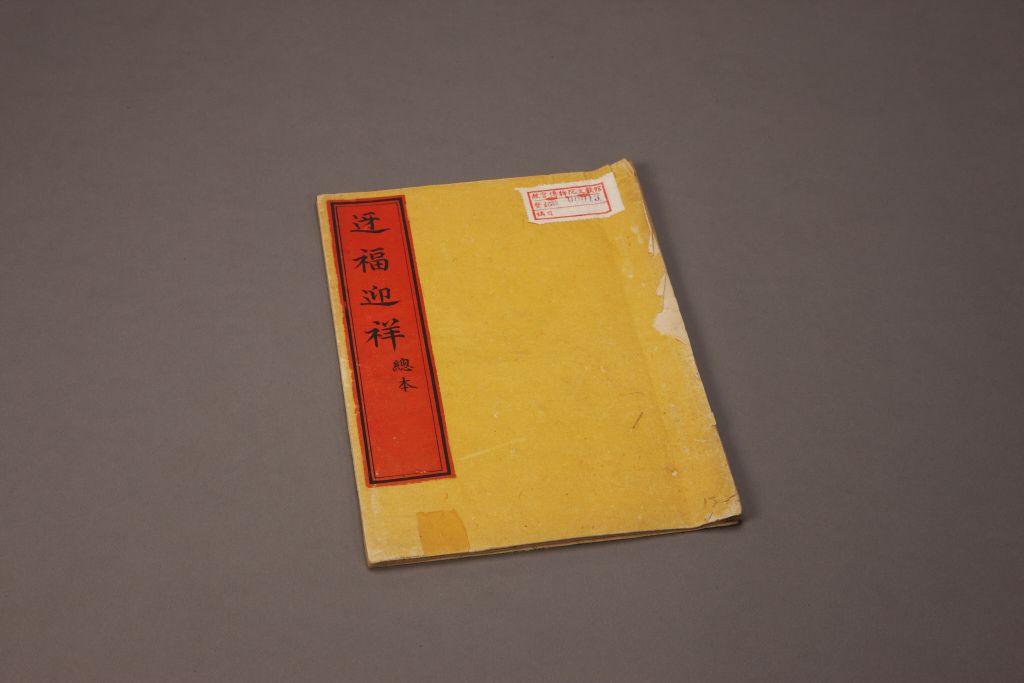

总本

即戏剧的总剧本,包括每个角色的上下场、对白、唱词、简单动作等,一般供执行排演的人员使用。总本也是安殿本用本之一,供皇帝审批剧本和帝后看戏时阅览,以了解剧情。

昇平署

昇平署是清代宫廷戏曲承应及管理机构,其前身为南府。清道光七年(1827年),由于宫廷戏剧活动日渐衰败而大量裁减人员,并改称此名,但习惯上有时仍称南府。其隶属于内务府,设总管1人,首领4人。下设钱粮处、档案房、中和乐。清末咸丰皇帝和慈禧太后喜好戏曲,遂又大批挑选民籍学生入宫,四大徽班中的很多著名演员都兼充昇平署教习和学生,内学、外学和本家成鼎足之势,戏曲活动空前繁荣。南府和昇平署收集整理了大量的戏曲剧本,培养了大批优秀演员,促进了京剧剧种的形成,推动了戏曲艺术的发展。

黄纸

又称黄麻纸。即以本色麻纸染以黄檗(又称黄柏,芸香科落叶乔木,皮中有生物碱-小柏碱,既是染料,又是杀虫防蛀剂)树汁而成。古代素以黄色为贵,自魏晋至唐宋时期,染黄纸最为盛行。黄纸多用于写经,也是皇帝书写诏书的常用纸张。科举甲科进士及第者的名单均用黄纸书写,固有“黄甲”、“金榜”之称。殿试时皇帝用黄纸书写而发布的文告又称“黄榜”。近年来在我国敦煌石窟发现的写经大都为黄纸,于此可见我国染纸加工技艺历史之悠久。

书衣

书衣,也称作书皮或封皮。在书册装订时另用空白纸张(一般用棉连纸,染成磁青、米色或天蓝色)加在书册前后,作为保护书的外壳,比作书的衣服,故名。历代官书的书衣多用黄、红、蓝、紫等色的绢绫做成。清代修《四库全书》,对其书衣更匠心独具,别开生面,以青、红、蓝、灰四种来颜色象征春夏秋冬四季,用以标志经、史、子、集四库,这种做法,实开清代晚期和近代书籍封面绘画等装帧设计的先声。

昆腔

昆腔:又名昆山腔,是明代最重要的戏曲声腔。它是南戏流经江苏昆山一带,与当地语音及民间音乐相结合的产物,经过昆山音乐家顾坚的改进,至明初遂有昆山腔之称。明代著名的戏曲音乐家魏良辅对昆山腔发展和提高有过重大贡献,后人将其奉为“昆腔之祖”。魏良辅与志同道合的乐师、曲师合作,从清唱入手,吸收海盐、弋阳诸腔加以融化、发展,创出清柔婉折的水磨调。伴奏乐器兼用笛、管(箫)、笙、琵琶等。传奇作家梁辰鱼得到魏良辅的合作,用改革后的昆腔创作传奇《浣纱记》,推动了昆腔的传播。

昆腔在发展过程中与当地语言、音乐结合,成为地方化的昆腔,如北方的北昆;南方的苏昆、湘昆、川昆等,形成昆腔系统。此外,昆腔在近百年来又对京剧、川剧、婺剧、湘剧、祁剧、赣剧、桂剧、柳子戏、山西上党梆子和广东正字戏等剧种有过重大的影响,许多剧种至今仍保存着昆曲的剧目、唱腔和器乐曲牌。

二刻

此本《隐秀轩集》是崇祯年翻刻本,故称“重校定二刻新版”,它忠实地保存了原刻本的内容。天启二年(1622年)原刻本现存美国国会图书馆。

团场

团场:当天最后演出的一出戏,俗名压轴子。

同乐园

同乐园位于圆明园后湖东北面,是园中最大的戏台,有清音阁3层,宽10丈,下层设演特技的机轴;南有化妆室5间,北有观戏楼5间。乾隆间每年从正月十三起在此举行酬节会,连日宴赏宗室王公及外藩陪臣,并赏听戏;每逢皇帝生日,也在此演戏庆祝数日。

菩萨

菩提萨埵之略称,为十界之一。即指以智上求无上菩提,以悲下化众生,修诸波罗密行,于未来成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圆满、勇猛求菩提者。

承应戏

专为皇帝、皇太后、皇后演出的戏剧,是当时约定俗成的叫法。

月令承应

月令承应:宫中逢时按节,如元旦、立春、寒食、端午、中秋、重阳、冬至、除夕等,均要承应戏剧。一年之中的节令戏本约有200多种,各节令均有相应剧本,因时轮换。戏剧内容多与民俗有关,还有粉饰太平、天朝万年之意。

中元承应

民间称农历七月十五日为中元节,又称鬼节,佛教称盂兰盆节。该节有祭祀祖先、放河灯等活动,寺院设盂兰盆会,燃灯诵经。清宫廷的活动和民间相似。康熙帝驻跸避暑山庄,在湖中放河灯,乾隆帝也在避暑山庄或圆明园放河灯,设盂兰盆会。中元承应剧目有《佛旨渡魔 魔王答佛》、《迓福迎祥》、《三元显迹》、《仙坛奇遇》、《苔仙得道》、《琴心巧逅》和《金泉悟修》等。

月令承应戏

又称节令承应戏。清代自乾隆年以来,凡遇元旦、立春、寒食、端阳、中秋、重阳、冬至、除夕等节令都演相应的戏曲,多为粉饰太平、歌功颂德的内容。剧本主要为张照等词臣所撰。以节令20余种,每种有数出或十余出。至清末已部分失传,剧本也流失很多,所演者仅数十出。如元旦承应《喜朝五位 岁发四时》、《文氏家庆》;立春为《早春朝贺》、《对雪题诗》;上元为《东皇布令》、《敛民锡福》;燕九为《圣母巡行》、《群仙赴会》;花朝为《千春燕喜》、《百花献寿》;浴佛为《六祖讲经》、《长沙求子》;端阳为《奉敕除妖》、《祛邪应节》、《正则成仙》、《鱼家言乐》、《灵符济世》;七夕为《七襄报章》、《仕女乞巧》;中元为《佛旨渡魔》、《魔王答佛》、《迓福迎祥》;中秋为《丹桂飘香》、《霓裳献寿》;重阳为《九华品菊》、《众美飞霞》、《江州送酒》、《东篱啸傲》;颁朔为《花甲天开》、《鸿禧日永》;冬至为《太仆陈仪》、《金吾勘箭》、《玉女献盆》、《金仙奏乐》;腊日为《仙翁放鹤》、《洛阳赠丹》;祀灶为《太和报最》、《司令锡福》、《蒙正祭灶》;除夕为《金庭奏事》、《锡福通明》、《藏钩家庆》、《瑞应三星》、《升平除岁》、《彩炬祈年》、《贾岛祭诗》、《如愿迎新》等单本戏。

地藏王菩萨

地藏王菩萨又称地藏菩萨,曾音译为“乞叉底蘗沙”。因其“安忍不动如大地,静虑深密如秘藏”,故名地藏。与观音、文殊、普贤一起,为佛教四大菩萨,深受世人敬仰。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫