即戏剧的总剧本,包括每个角色的上下场、对白、唱词、简单动作等,一般供执行排演的人员使用。总本也是安殿本用本之一,供皇帝审批剧本和帝后看戏时阅览,以了解剧情。

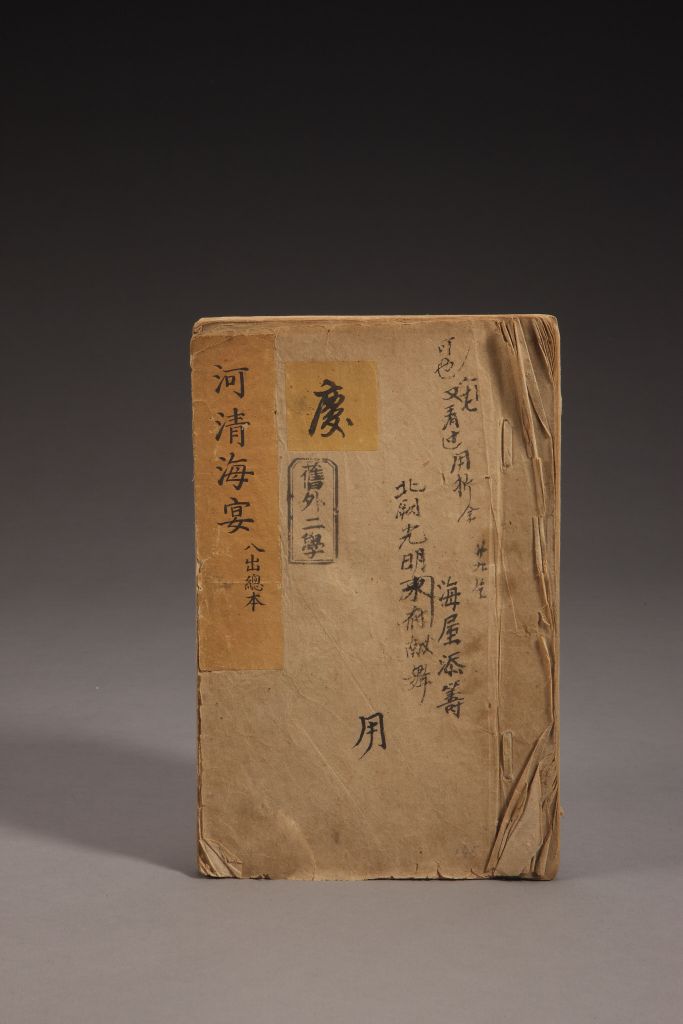

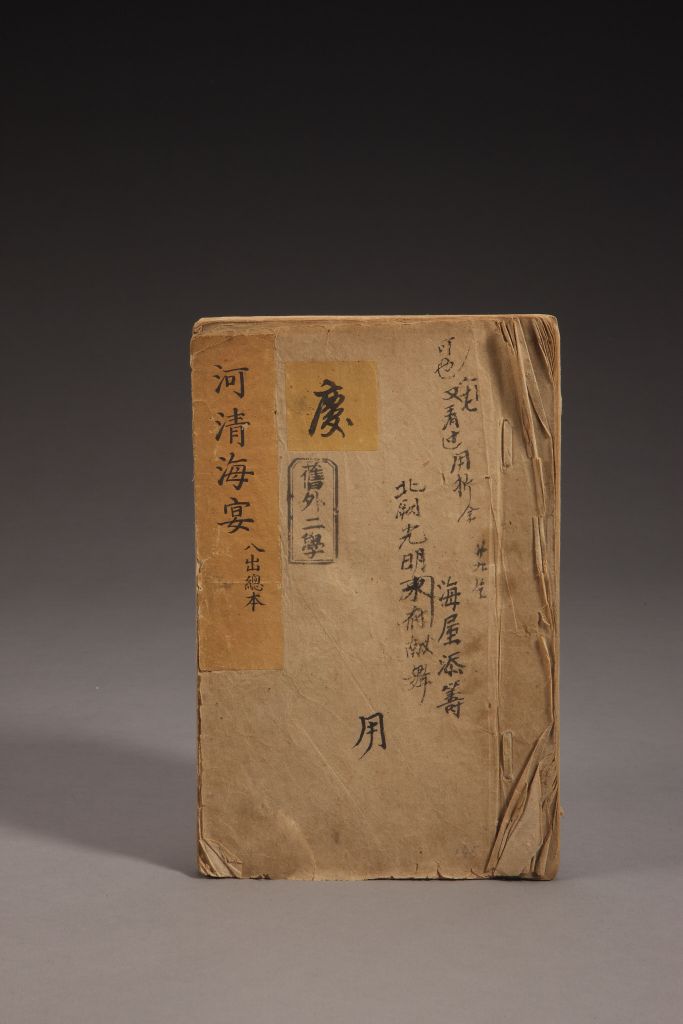

《河清海宴》(总本)封面

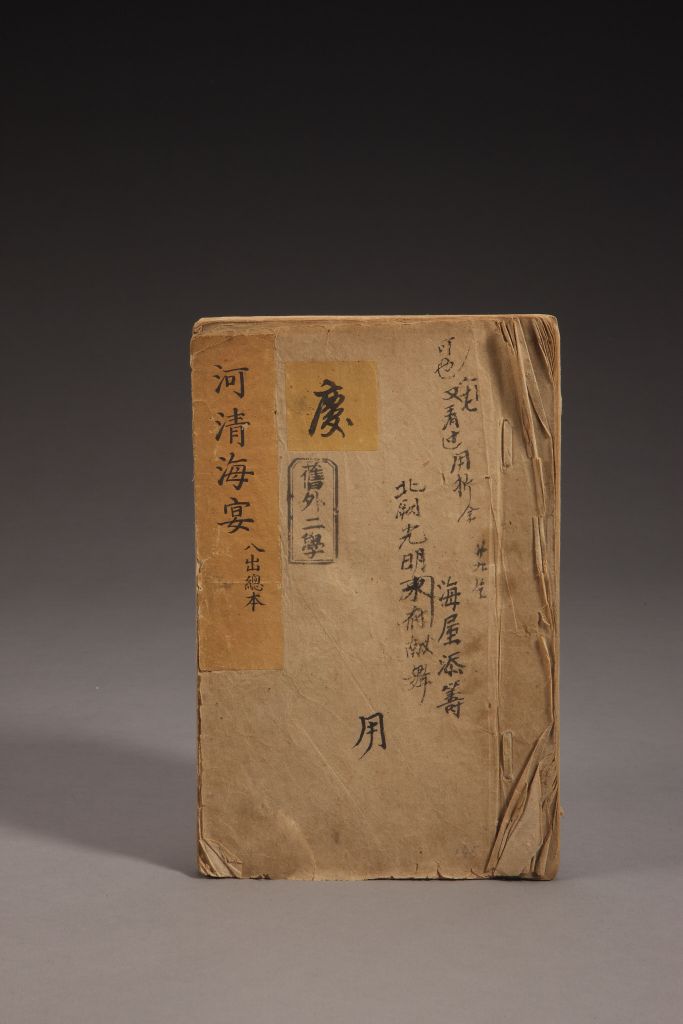

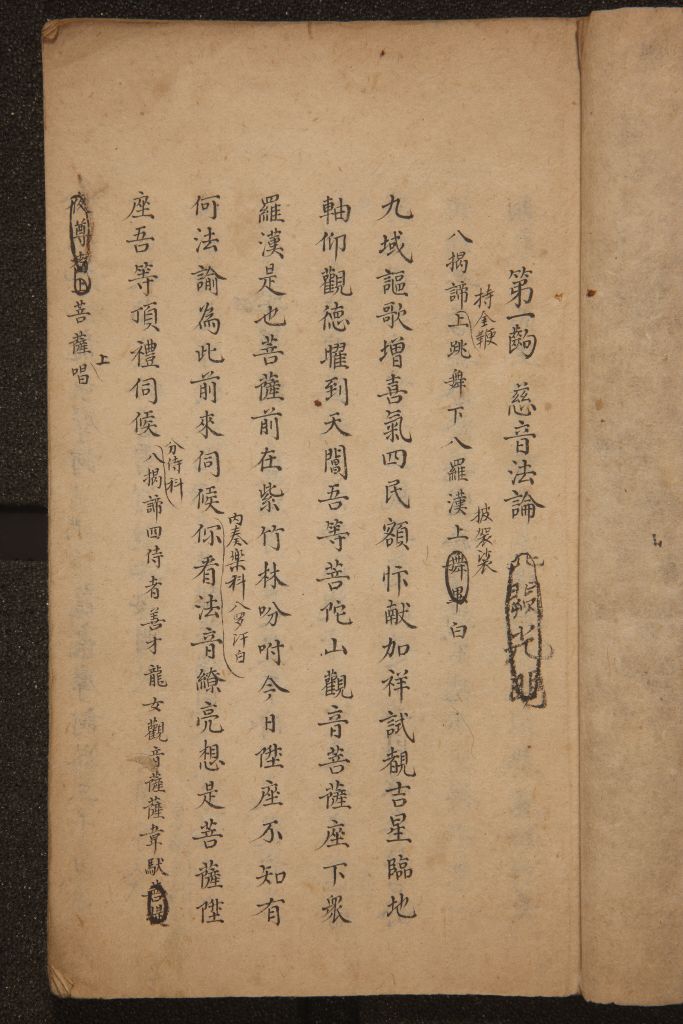

《河清海宴》(总本)封面  《河清海宴》(总本)第一出

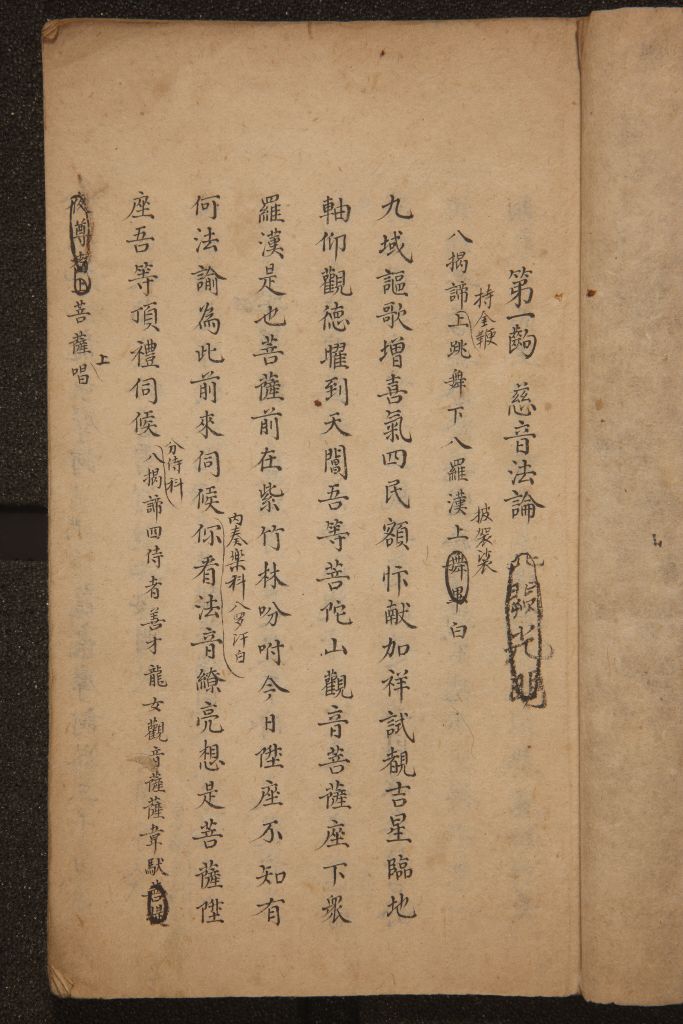

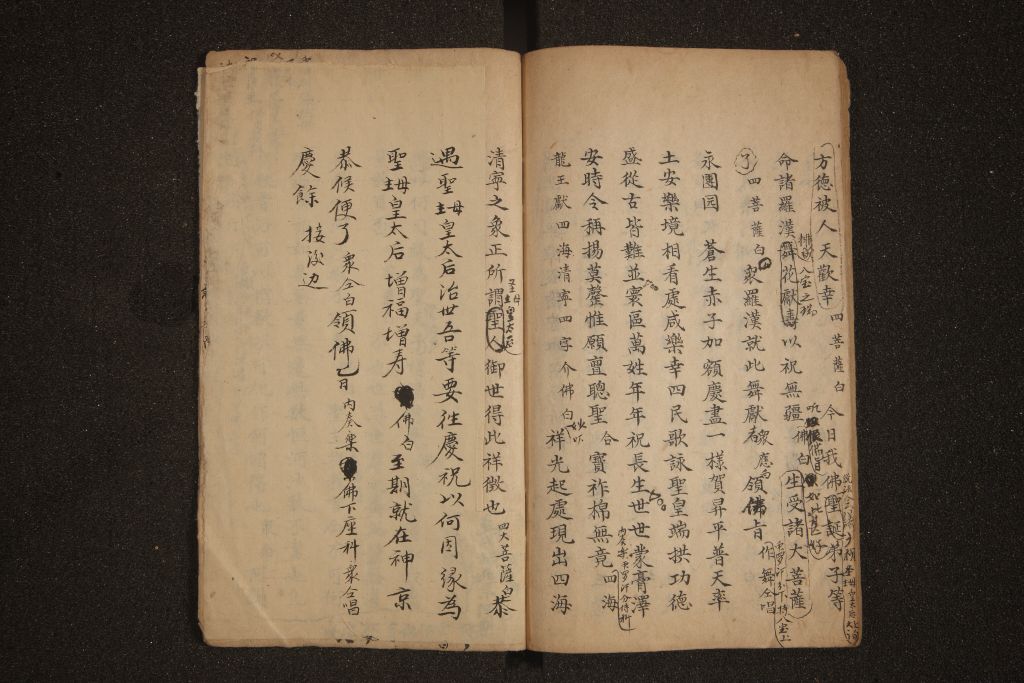

《河清海宴》(总本)第一出  《河清海宴》(总本)内页

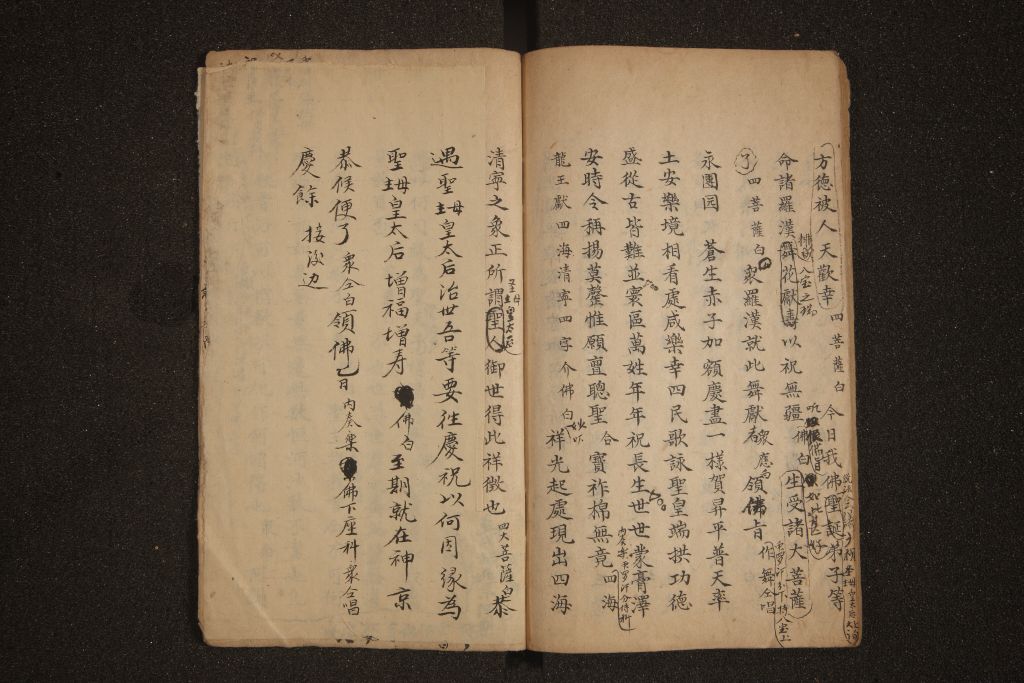

《河清海宴》(总本)内页

本剧为清宫皇帝和皇太后万寿圣诞承应剧目之一。写诸佛神为庆祝“圣主母皇太后七旬大庆”,相邀约同往神京,龙王献东海屋,尊者因戏水与水卒发生械斗,被观音劝止。如来说法等。戏分八出,每出标目及内容如下:

第一出“慈音法轮”:观音菩萨明眼见当今圣主母皇太后化士农工贾,一切众生随宜自在,成就甚深,有无量无边、不可思议功德。“恭遇圣主母皇太后七旬大庆”,遣菩提夜尊者邀地藏、文殊、普贤同往恭祝。

第二出“路遇谈心”:同为庆祝圣母皇太后七旬大庆,文殊菩萨座下弥帝喇夜尊者奉命相请众菩萨,途中歌颂“物阜雍熙,民安国泰,好一个升平景象”,菩提夜尊者也在途中赞叹“麟游凤舞,海宴河清,始知圣人在上成就一切”。二尊者相遇同行。

第三出“水府议就”:东海龙王召南海、西海、北海龙王商议献寿事。四龙王观看所献寿礼东海屋。

第四出“明珠戏水”:菩提夜和弥帝喇夜行至海上,以金刀作钓杆,金轮作明珠戏水,巡海夜叉、鲤鱼精、螺蛳精等不敌尊者,报告东海龙王。

第五出“龙王起衅”:东海龙王点水族战二尊者,菩提夜和弥帝喇夜以明珠败龙王。

第六出“邀请三海”:东海龙王遣螺蛳精、夜叉等请南、西、北三海龙王助战。

第七出“普陀大诣”:四海龙王与二尊者战作一团,不分胜负。文殊、观音祝寿途经此战场,问明情况,命双方息战,共赴圣母皇太后为供养仙佛准备的佳肴美鬯。

第八出“四海清宁”:如来说法,祝圣主母皇太后七旬大庆,众菩萨前来恭听。如来问圣主母在位情况,菩萨赞曰:“百室盈宁雨旸时若,文运天开人才蔚起,年岁丰登人民乐利,八埏安泰六和清宁。”如来大欢喜,命诸罗汉排成八宝之瑞,献舞以祝无疆。四海龙王献“四海清宁”字。佛祖菩萨约定寿期神京庆祝。剧末佛祖、菩萨龙王等齐唱:“圣朝方外齐欢庆,恩光远沐咸知敬,圣寿绵延万万龄。”

总本

昇平署

昇平署是清代宫廷戏曲承应及管理机构,其前身为南府。清道光七年(1827年),由于宫廷戏剧活动日渐衰败而大量裁减人员,并改称此名,但习惯上有时仍称南府。其隶属于内务府,设总管1人,首领4人。下设钱粮处、档案房、中和乐。清末咸丰皇帝和慈禧太后喜好戏曲,遂又大批挑选民籍学生入宫,四大徽班中的很多著名演员都兼充昇平署教习和学生,内学、外学和本家成鼎足之势,戏曲活动空前繁荣。南府和昇平署收集整理了大量的戏曲剧本,培养了大批优秀演员,促进了京剧剧种的形成,推动了戏曲艺术的发展。

昆腔

昆腔:又名昆山腔,是明代最重要的戏曲声腔。它是南戏流经江苏昆山一带,与当地语音及民间音乐相结合的产物,经过昆山音乐家顾坚的改进,至明初遂有昆山腔之称。明代著名的戏曲音乐家魏良辅对昆山腔发展和提高有过重大贡献,后人将其奉为“昆腔之祖”。魏良辅与志同道合的乐师、曲师合作,从清唱入手,吸收海盐、弋阳诸腔加以融化、发展,创出清柔婉折的水磨调。伴奏乐器兼用笛、管(箫)、笙、琵琶等。传奇作家梁辰鱼得到魏良辅的合作,用改革后的昆腔创作传奇《浣纱记》,推动了昆腔的传播。

昆腔在发展过程中与当地语言、音乐结合,成为地方化的昆腔,如北方的北昆;南方的苏昆、湘昆、川昆等,形成昆腔系统。此外,昆腔在近百年来又对京剧、川剧、婺剧、湘剧、祁剧、赣剧、桂剧、柳子戏、山西上党梆子和广东正字戏等剧种有过重大的影响,许多剧种至今仍保存着昆曲的剧目、唱腔和器乐曲牌。

皇太后万寿圣诞承应

皇太后寿辰日承应戏剧,其剧目有《云日增辉 人天普庆》、《芝眉介寿》、《宝塔凌空》、《三元百福》、《添筹称庆》、《福寿双喜》、《喜溢环区》、《五福五代》、《虞庭集福》、《佛国祝寿》、《甲子图》、《比寿图》、《八仙庆寿》、《长生祝寿》、《祥芝迎寿》、《灵仙祝寿》、《群仙祝寿》、《万寿同春》、《日月迎祥》、《人天普庆》、《万寿祥开》、《万寿长生》、《河清海宴》、《尧天雅奏》、《韶护九成》、《万花向荣 御苑献瑞》、《慈容衍庆 蝠现瓶开》、《福禄寿》、《寿山福海》、《祝福呈祥》、《太平祥瑞》等。

观音

梵文 (Avalokitesvara)的意译,观世音的略称。其与大势至菩萨同为阿弥陀佛的左右胁侍,称为“西方三圣”。又是我国佛教中的四大菩萨之一。佛典称观音为发大慈悲,即普救世人的大慈大悲菩萨。又作光世音菩萨、观自在菩萨、观世自在菩萨、观世音自在菩萨、现音声菩萨、窥音菩萨。

说法

说法即宣说佛法,以化导利益众生。与说教、说经、演说、劝化、唱导等同义。

法轮

法轮又称梵轮,为佛案之供器。据佛经说,佛初成道时,梵天曾劝请佛转动法轮,并以慈、悲、喜、舍四梵行心(四无量心)宣说大法。此后,佛教中即常以法轮比喻佛法,以法轮转动比喻佛法如轮能碾破众生诸罪恶、佛说法如轮永不停息和佛法圆满无缺。

菩萨

菩提萨埵之略称,为十界之一。即指以智上求无上菩提,以悲下化众生,修诸波罗密行,于未来成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圆满、勇猛求菩提者。

菩提

梵文Bodhi的音译,意译为“觉”、“智”,是指对佛教真理的觉悟,但在具体理解上也有不同,或以觉知“无相”之般若智慧为菩提;或以先天具有的“佛性”为菩提。泛言之,凡是断绝人间烦恼而成就“涅槃”之“智慧”,即为菩提。

文殊

佛教菩萨名,又称“文殊师利”,也译作“曼殊室利”,意译为妙德、妙吉祥。以智慧著称,手持宝剑,骑坐青狮,与普贤菩萨常侍释迦牟尼佛左右。

普贤

佛教菩萨名,也称“三曼多跋陀罗”。专司“理德”,坐骑为白象,常与文殊一起出现,为释迦的胁侍。

文殊菩萨

文殊菩萨是中国汉传佛教四大菩萨之一,相传其显灵说法道场在山西五台山。他专司智慧,常作为释迦牟尼佛的左胁侍,与普贤菩萨一起站在释迦牟尼佛的左右。在藏传佛教中文殊菩萨也极受尊崇,为八大菩萨之一,其称谓和造型有多种,但面相常以两种出现,一种为猛相,多首多臂,旨在降服怨敌,消灭烦恼,但胸怀慈悲,属于密宗造像;另一种为静相,结发戴冠,面目慈祥,属于显宗造像。

罗汉

梵文Arhat的音译阿罗汉之简称。又译为“应真”,或又称“尊者”,是释迦牟尼的弟子,小乘教修行的最高果位。罗汉受佛之嘱,常住世间,守护佛法,“得一切世间诸天人供养”。 罗汉像最初是依照佛教经典所造,侍立在释迦两侧的比丘(和尚)像,即阿难、迦叶。后又创造出十六、十八和五百罗汉像,有木雕、泥塑、石刻,以及铜和铁的金属铸造,也见于绘画和织绣。 南朝梁天监时画家张僧繇曾画十六罗汉,见《宣和画谱》。自唐初玄奘译出《法住记》,十六和十八罗汉像逐渐盛行。传唐代卢楞伽画有十六应真,五代贯休和张玄都曾画十八罗汉像。杭州烟霞洞五代时有十六罗汉像,经宋人添加了神僧和布袋和尚(俗称大肚弥勒)。寺庙中也盛行十八罗汉像的供奉。

八宝

佛前供器,藏文称之为“八吉祥相”。由法轮、法螺、宝伞、白盖、莲花、宝罐、金鱼、盘肠八件组成。每件供器含义不同:轮代表佛说大法圆转,万劫不息;螺代表菩萨果妙音吉祥;伞代表张弛自如,曲覆众生;盖代表遍覆三千,净一切乐;花代表出五浊世无所染;罐代表福智圆满,具完无漏;鱼代表坚固活泼,能解坏劫;肠代表回环贯彻,一切通明。因为八宝寓意吉祥,所以成为我国传统工艺中的主要纹饰。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫