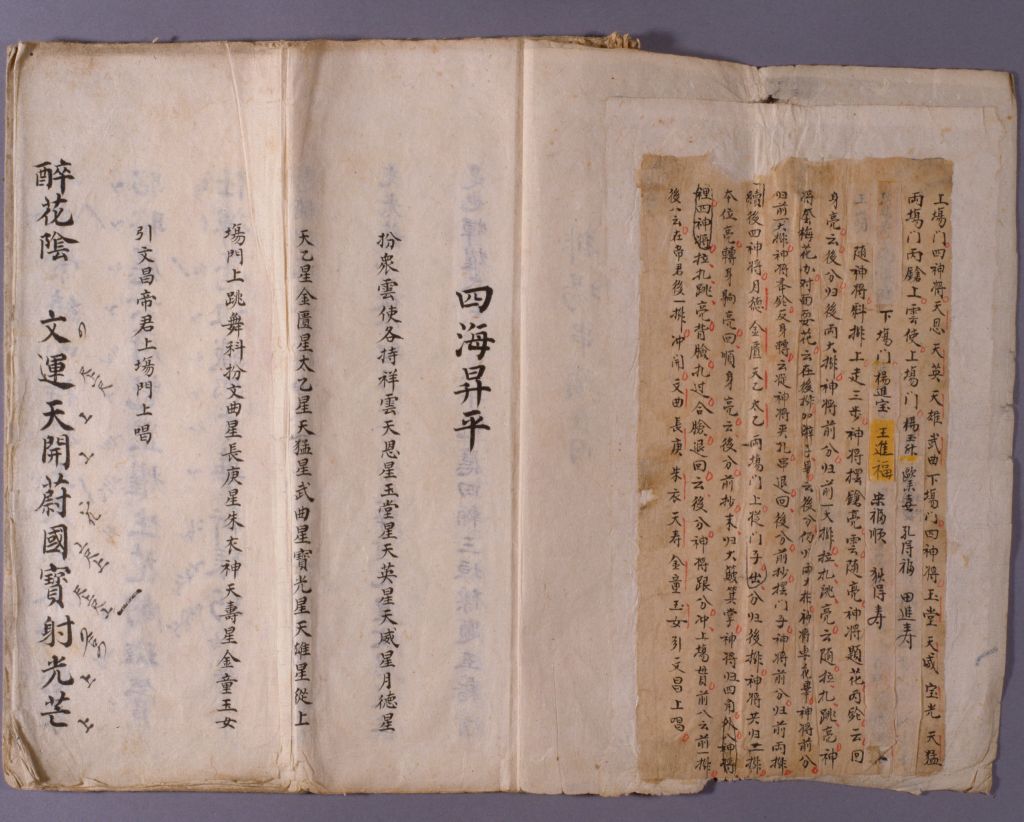

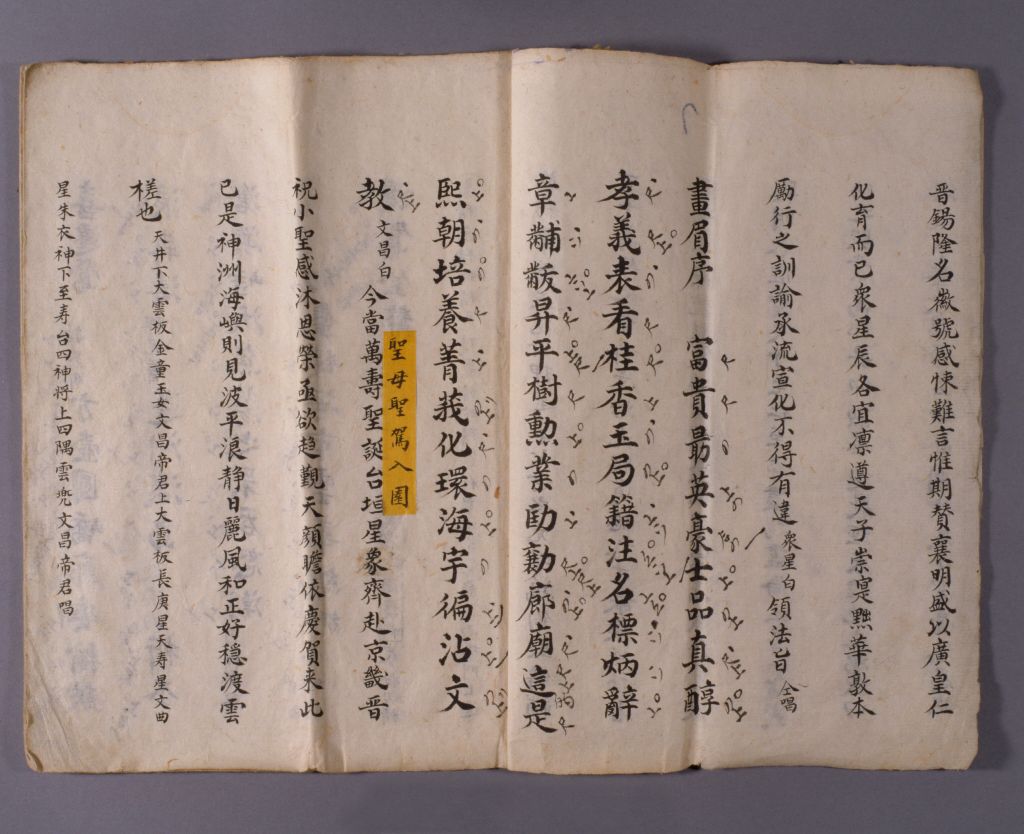

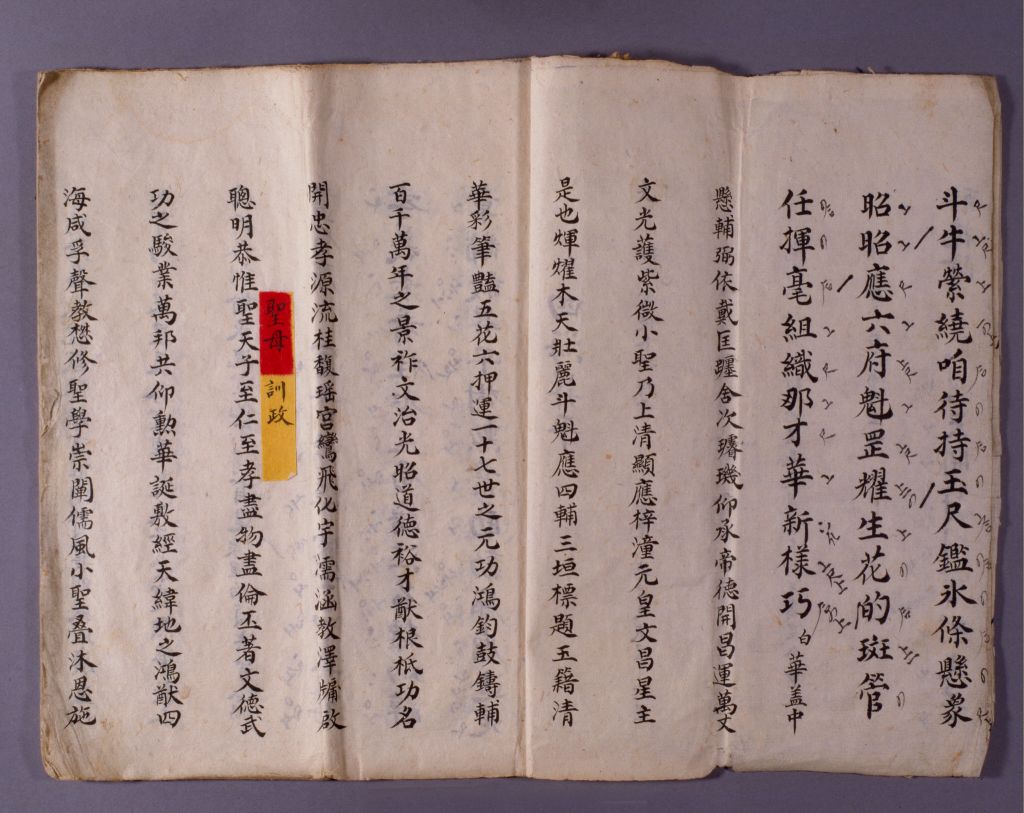

《四海升平》剧目属新编戏范畴,是昆腔承应戏的一种。据资料记载,乾隆五十七年(1792年),乾隆帝巡幸五台山,驻跸期间,所传承应剧目有《大佛开殿》、《万国来朝》、《千秋海宴》、《诸仙祝嘏》、《四海升平》、《山灵朝扈》。《四海升平》故事梗概是文昌帝君引天神天将、金童玉女等去给皇帝庆贺朝拜。借文昌帝之口叙说海外万里的英咭唎国仰慕中华帝国,经海路数月赴朝,全凭圣天子洪福庇佑,才能胜利到达,是古今未有的盛事。众星神同至庆贺,并跨海降伏众水怪,于是风平浪静,四海升平。

《四海升平》本事取材于1792年英王乔治三世派遣使臣马嘎尔尼为专使来华,一则进献礼物补祝乾隆皇帝80岁寿辰,二则商谈贸易等事宜,这是一件史实。剧本则突出歌颂了大中华帝国抚驭万邦的主题。

《昇平署曲本目录》有著录。

乐部

乾隆七年(1742年)设乐部,管理宫中奏乐、审定乐章、撰进曲本等事宜。当时管理乐部大臣为允禄、张照、三泰等,无专职,皆自通晓乐事大臣中选任兼职。

南府

清代宫廷戏曲承应及管理机构,约设于康熙年间,府址在皇城内(今南长街南口以西)南花园。隶属于内务府,设大总管一名,乾隆年官级六品。南府下设若干机构,有内学、外学、十番学、中和乐、弦索学、钱粮处、档案房和大差处。乾隆年间民籍艺人增多,均在南府和景山官学,习惯上统称南府学生。景山只设外学、钱粮处和档案房。嘉庆年间革退部分民籍学生。道光三年(1823年)将南府和景山合并,进行了大的改组和裁减。道光七年(1827年),革去全部外学,十番学并入中和乐,改南府为升平署。

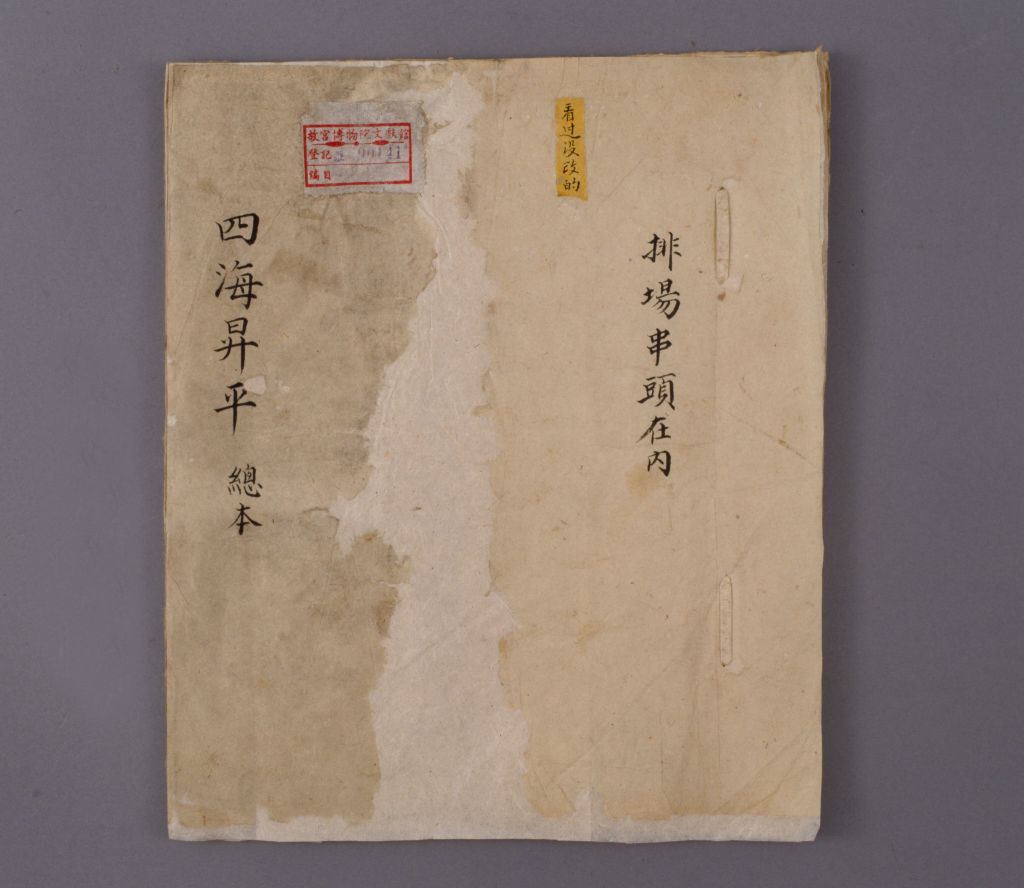

书衣

书衣,也称作书皮或封皮。在书册装订时另用空白纸张(一般用棉连纸,染成磁青、米色或天蓝色)加在书册前后,作为保护书的外壳,比作书的衣服,故名。历代官书的书衣多用黄、红、蓝、紫等色的绢绫做成。清代修《四库全书》,对其书衣更匠心独具,别开生面,以青、红、蓝、灰四种来颜色象征春夏秋冬四季,用以标志经、史、子、集四库,这种做法,实开清代晚期和近代书籍封面绘画等装帧设计的先声。

黄纸

又称黄麻纸。即以本色麻纸染以黄檗(又称黄柏,芸香科落叶乔木,皮中有生物碱-小柏碱,既是染料,又是杀虫防蛀剂)树汁而成。古代素以黄色为贵,自魏晋至唐宋时期,染黄纸最为盛行。黄纸多用于写经,也是皇帝书写诏书的常用纸张。科举甲科进士及第者的名单均用黄纸书写,固有“黄甲”、“金榜”之称。殿试时皇帝用黄纸书写而发布的文告又称“黄榜”。近年来在我国敦煌石窟发现的写经大都为黄纸,于此可见我国染纸加工技艺历史之悠久。

安殿本

宫廷剧本,是由专门写字人抄写的。用于排演的剧本叫作“公用本”,供皇帝看戏时阅览的叫“安殿本”,朱色句逗,精楷缮写,规格严整。

昆腔

昆腔:又名昆山腔,是明代最重要的戏曲声腔。它是南戏流经江苏昆山一带,与当地语音及民间音乐相结合的产物,经过昆山音乐家顾坚的改进,至明初遂有昆山腔之称。明代著名的戏曲音乐家魏良辅对昆山腔发展和提高有过重大贡献,后人将其奉为“昆腔之祖”。魏良辅与志同道合的乐师、曲师合作,从清唱入手,吸收海盐、弋阳诸腔加以融化、发展,创出清柔婉折的水磨调。伴奏乐器兼用笛、管(箫)、笙、琵琶等。传奇作家梁辰鱼得到魏良辅的合作,用改革后的昆腔创作传奇《浣纱记》,推动了昆腔的传播。

昆腔在发展过程中与当地语言、音乐结合,成为地方化的昆腔,如北方的北昆;南方的苏昆、湘昆、川昆等,形成昆腔系统。此外,昆腔在近百年来又对京剧、川剧、婺剧、湘剧、祁剧、赣剧、桂剧、柳子戏、山西上党梆子和广东正字戏等剧种有过重大的影响,许多剧种至今仍保存着昆曲的剧目、唱腔和器乐曲牌。

承应戏

专为皇帝、皇太后、皇后演出的戏剧,是当时约定俗成的叫法。

驻跸

帝王出行中途停留暂住。

千秋

皇后、皇贵妃、贵妃、妃的生日。

文昌

又名“文曲星”、“文星”。中国古代神话中主宰功名利禄的神仙,旧时多为读书人所崇祀。元延祐三年(1361年),道教所奉主宰功名、禄位之神梓潼帝君被加封为“辅文开化文昌司禄宏仁帝君”,即“文昌帝君”,后两者遂合而为一。

本事

戏曲专业名词,即故事梗概或所表现的故事,亦称情节。

乾隆皇帝

昇平署

昇平署是清代宫廷戏曲承应及管理机构,其前身为南府。清道光七年(1827年),由于宫廷戏剧活动日渐衰败而大量裁减人员,并改称此名,但习惯上有时仍称南府。其隶属于内务府,设总管1人,首领4人。下设钱粮处、档案房、中和乐。清末咸丰皇帝和慈禧太后喜好戏曲,遂又大批挑选民籍学生入宫,四大徽班中的很多著名演员都兼充昇平署教习和学生,内学、外学和本家成鼎足之势,戏曲活动空前繁荣。南府和昇平署收集整理了大量的戏曲剧本,培养了大批优秀演员,促进了京剧剧种的形成,推动了戏曲艺术的发展。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫