是书为清帝敕修的最后一部蒙、汉、满三体合璧辞典。入关的八旗蒙古族生活在汉文化中,清政府始终没有办法阻止其汉化,至光绪年间理藩院及各部蒙古官员中精通蒙文者甚少,理藩院尚书松森等倡导学习蒙语、蒙文,增补赛尚阿编《蒙文汇书》,依满文字母顺序编排蒙文词语,该书经过半年编纂刊行。

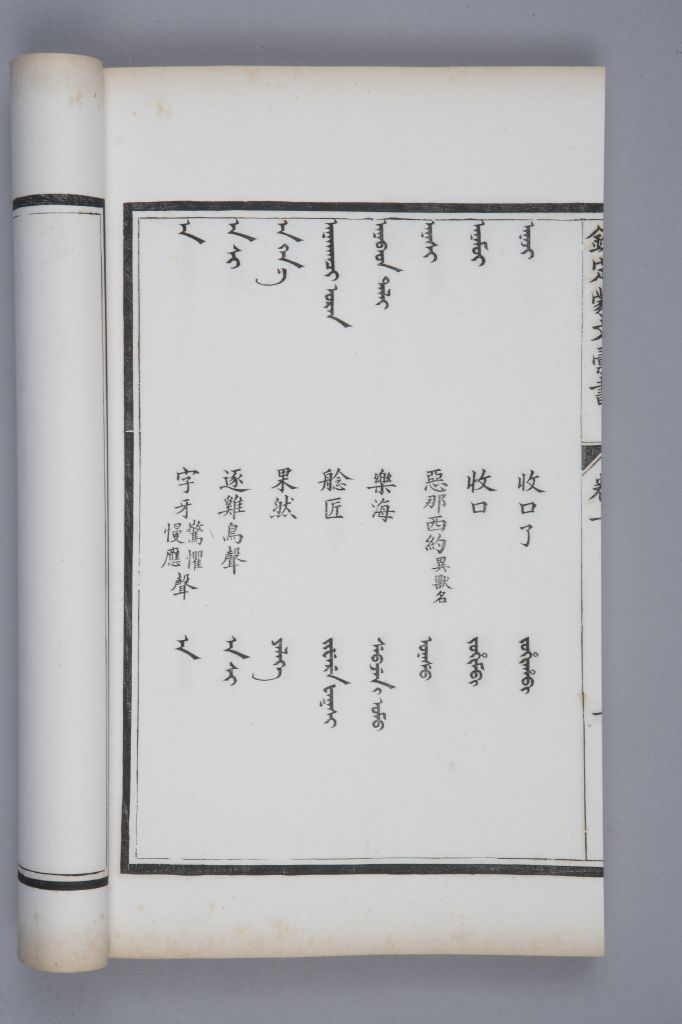

正文首列蒙文词语,下列汉文译词,最下列满文译词。主要收以生产生活用语为主的综合性词语,其中名词最多,其次为动词、形容词等,全书约收21089条词语。该辞典虽成书晚,但词汇量丰富,词语较规范,并广为流传,对蒙译满文带来了方便。还为抢救保留满蒙语言文化起了巨大的促进作用,也成了后学蒙文者的津梁。

松森,宗室爱新觉罗氏,字吟涛,正蓝旗人,初散官,后授编修官,光绪五年(1879年)升为礼部左侍郎,十三年迁(1887年)左都御史,十五年(1889年)升为理藩院尚书,二十年(1894年)休。

钦定

凡皇帝亲自裁定的事项为钦定。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

赛尚阿

赛尚阿(?—1875年),字鹤汀,姓阿鲁特氏,蒙古正蓝旗人,状元崇绮之父,穆宗毅皇后之祖父,清代蒙古族翻译家、军事家。自幼学习满蒙汉文,父亲景煇为清嘉庆七年(1802年)翻译举人。景煇在供职理藩院时,指导儿子赛尚阿用满文翻译蒙文公文、文件等。受父亲多年的熏陶,赛尚阿精通满蒙汉文,同时也学会了处理公事。他于嘉庆二十一年(1816年)中翻译举人,从此受到道光、咸丰二帝重用,自道光三年(1823年)至咸丰十一年(1861年)历任军机章京、内阁学士、侍郎、尚书、都统、军机大臣、文化殿大学士、理藩院尚书、钦差大臣等要职,此外自道光十二年(1832年)始,他还充任国史馆总校、国史馆副总裁、翻译会试考官、经筵讲官、稽察会四译馆大臣、实录馆总裁等文职,曾主持编撰《钦定理藩院则例》、《钦定回疆则例》等政书,并撰写了《蒙文指要》、《清文指要》、《蒙文汇书》等语言学作品。光绪元年(1875年)卒。

《钦定蒙文汇书》

《钦定蒙文汇书》是一部蒙、汉、满文对照词典。(清)赛尚阿编,松森等重编,清光绪十七年(1891年)武英殿刻本,16卷,17册。卷前附光绪十七年理藩院撰蒙、汉、满文“请旨修书奏文”、“修书告竣奏文”和“修书职名表”等。正文每门首字为蒙文词语,下列汉文译词,最下列满文译词。收录综合性词语,其中名词、动词、形容词居多,全文按蒙文字母音韵顺序编排。此书是理藩院为倡导学习蒙文,在赛尚阿所编《蒙文汇书》基础上重编、刊刻而成。其书名沿用《蒙文汇书》之原名,因为是皇帝下令官修而成,故称《钦定蒙文汇书》。全书大概收录20000余组蒙、汉、满文对照词语条目。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

八旗

为努尔哈赤创建的兵民合一的军事制度,有正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝之分,统率官员分都统、参领、佐领几级,是为清军主体和骨干力量。

尚书

一为我国最早的历史文献汇编,《尚书》即《书经》,内容为商、西周两代统治者的讲话记录及春秋、战国时期根据远古材料加工编成的虞、夏史事。

一为官名,始于战国,西汉时尚书的地位逐渐重要,隋唐时设三省六部,尚书为三省之一,宋以后,行政全归尚书省掌管。明代以六部尚书分掌政务,六部尚书等于国务大臣,清代沿袭明制。

《蒙文汇书》

《蒙文汇书》是一部蒙、汉、满文三体合璧词典,又名《蒙汉满文对译单语词汇》,(清)赛尚阿编,清咸丰元年(1851年)抄本,16卷,16册。卷前附咸丰元年赛尚阿撰满、蒙、汉文三体合璧“自序”,正文每门首字为蒙文词语,下列汉文译词,最下列满文译词,若是多义词,其下列若干个汉文译词和满文译词。该词典收录以生产、生活用语为主的综合性词语等,全文按满文字母音韵顺序编排。全书大概收18924余组蒙、汉、满文对照词语条目。

津梁

“津”指渡口,“梁”指桥梁。在地方志中常用作篇名或目名,以记载一个地方的渡口和桥梁的地址、特点、名称及建造沿革,多隶属于山川志或建置志。

散官

散官又称散阶,与职官相对。散官不担任具体的任务,而是一种荣誉称号。

左都御史

官名,又称总宪。明清时期都察院主管,掌院事。明洪武十六年(1383年)设左、右各1人,正三品。十七年升正二品。洪熙元年(1425年)南京都察院设都御史1人。清顺治五年(1648年)定制,满、汉各1人。初制满员一品,汉员二品。十六年(1659年)改并二品。雍正八年(1730年)俱升为从一品。其右都御史为总督之兼衔,不设专员。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫