刘统勋(1699—1773年),字延清,山东诸城人。清雍正二年(1724年)中进士,选庶吉士,授编修,乾隆时累官至东阁大学士兼军机大臣,先后主管刑部、工部、吏部、礼部、兵部事务,乾隆敕修《四库全书》,担任正总裁。其为官清正廉洁,秉性耿直,“神敏刚劲,终身不失其正”,卒于清乾隆三十八年(1773年)十一月,谥“文正”。

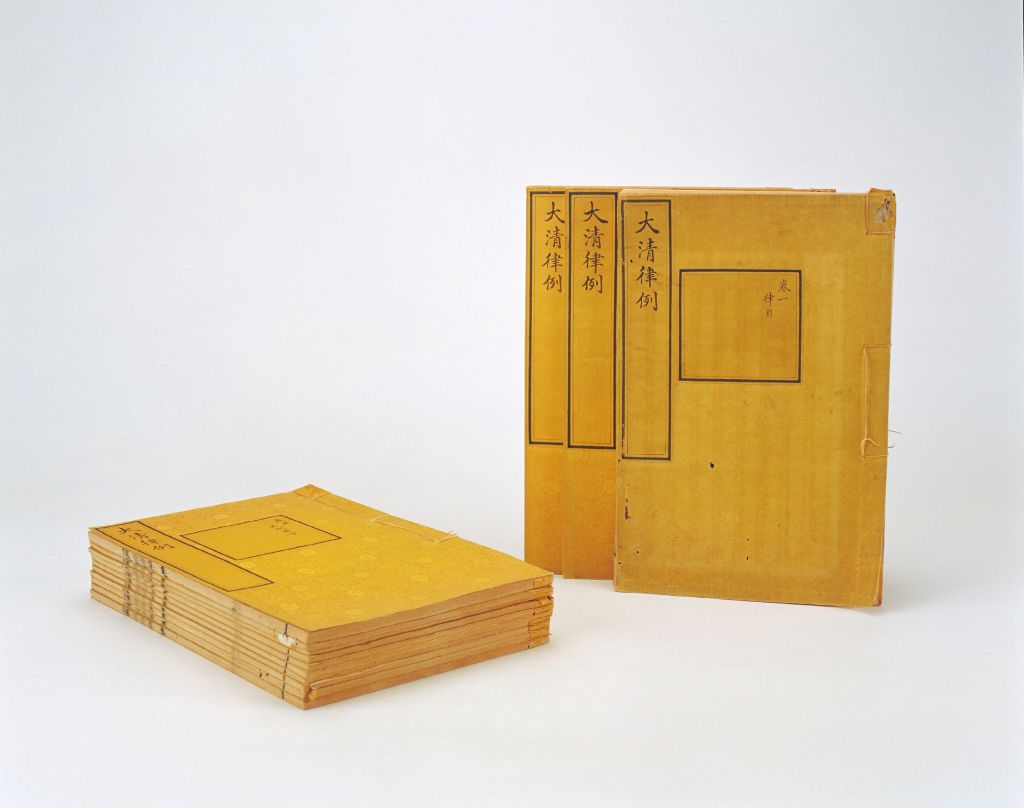

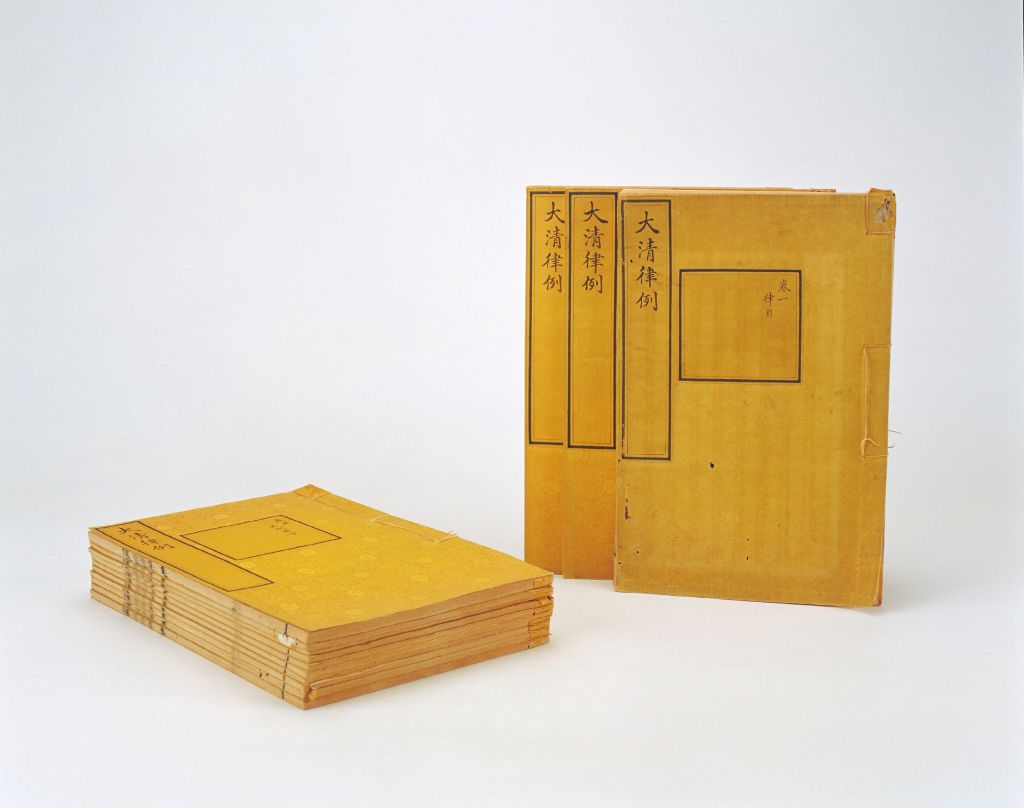

《大清律例》

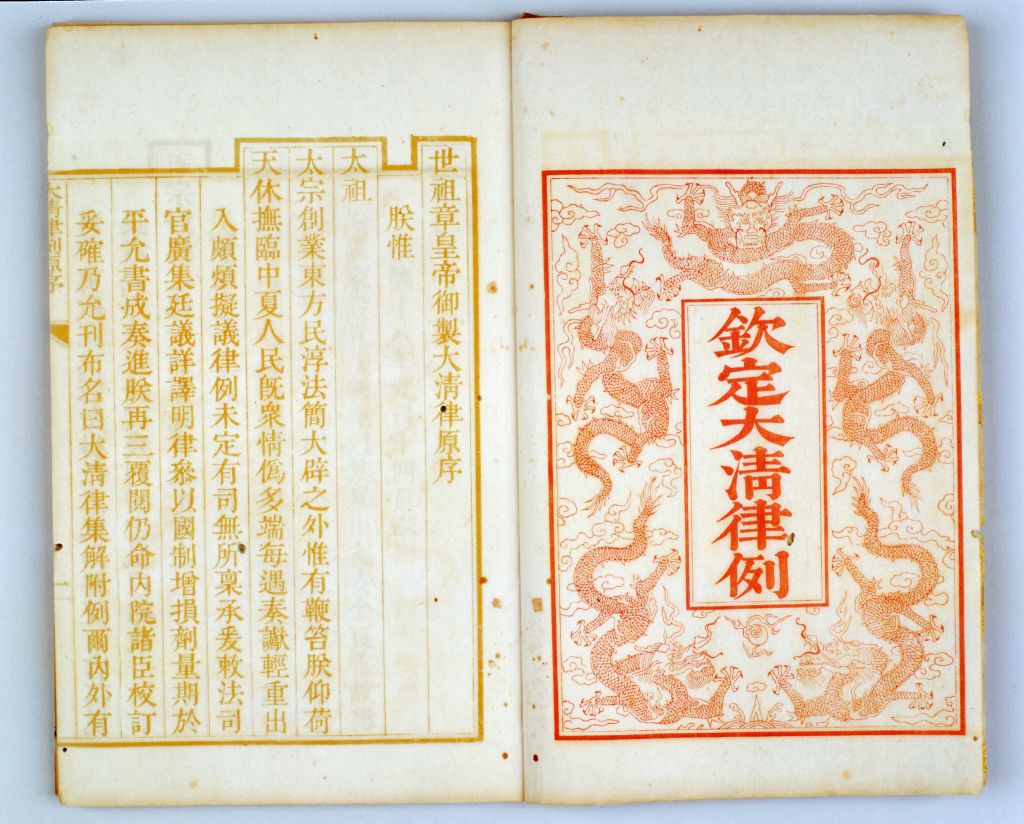

《大清律例》  《大清律例》序言

《大清律例》序言

【《大清律例》】

殿13302-13341

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

大

中

小

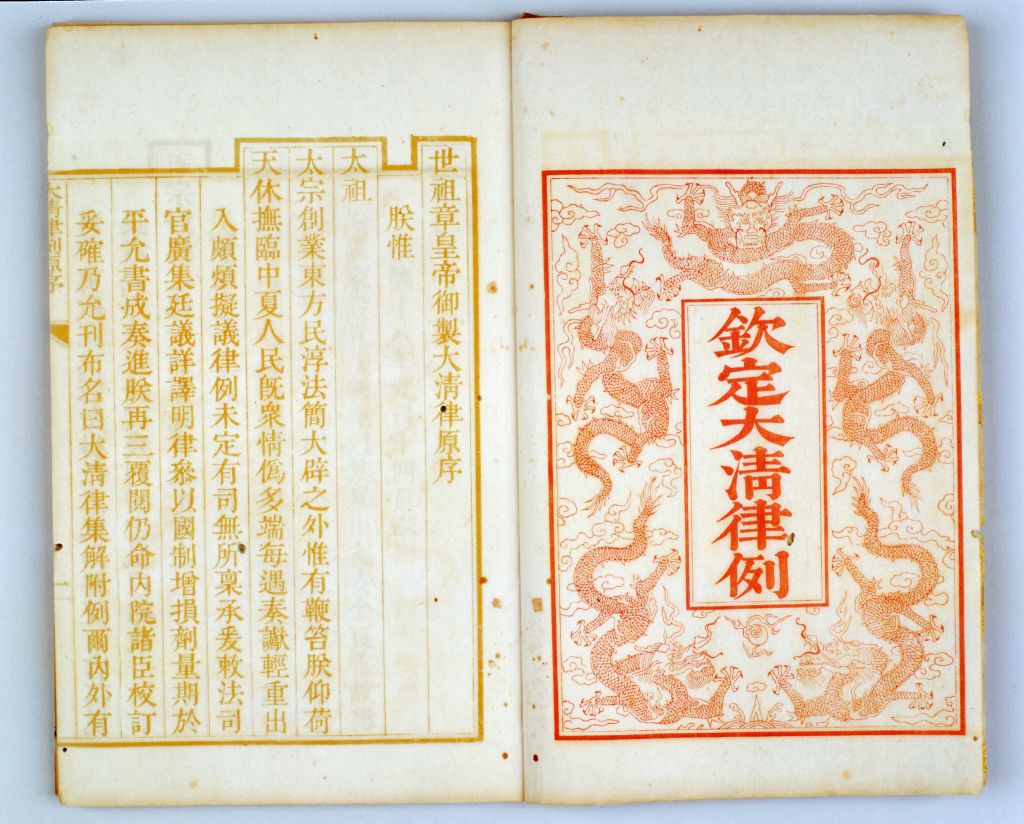

《大清律例》,四十七卷,清刘统勋等纂,清乾隆六年(1741年)武英殿刻,乾隆三十三年(1768年)增修本。版框22.4cm×17cm。

《大清律例》始修于顺治二年(1645年),历时近一百年至乾隆五年(1740年)完成。乾隆十一年(1746年)定制五年一小修例,十年一大修例。后虽历经修订,仅以新定之例分附律文之后,律文并未更改。

《大清律例》在结构与形式上与《大明律》相同,由律和例两部分组成。此次续修共436条不变律文,重点是增修例条共1456条,末附比引律条和秋审条款。《大清律例》以《大明律例》为蓝本,是中国历史上最后一部封建法典,是研究清代例律沿革的重要资料。

《大清律例》始修于顺治二年(1645年),历时近一百年至乾隆五年(1740年)完成。乾隆十一年(1746年)定制五年一小修例,十年一大修例。后虽历经修订,仅以新定之例分附律文之后,律文并未更改。

《大清律例》在结构与形式上与《大明律》相同,由律和例两部分组成。此次续修共436条不变律文,重点是增修例条共1456条,末附比引律条和秋审条款。《大清律例》以《大明律例》为蓝本,是中国历史上最后一部封建法典,是研究清代例律沿革的重要资料。

撰稿人:李士娟

刘统勋

武英殿

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

沿革

“沿”,沿袭;“革”,变革,指事物发展变革的历程。志书中常以“沿革”作为门目,记述一地行政设置的发展变革,常与建置、城池、公署等目并列。其编写方法有两种:一按时间依次载述;二为表格形式,以年代为经,以事实为纬,称为沿革表,可省冗文,且能一目了然。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫