方略本意为计划、权谋、策略之意。清代从康熙年平定“三藩”叛乱起,每当一次政治、军事行动后,皇帝都要下诏设馆修书,纪其始末。是为《方略》或《纪略》。《清会典·办理军机处·方略馆》:“方略馆总裁,掌修方略”。清代纂修《方略》(《纪略》)约有50余种。

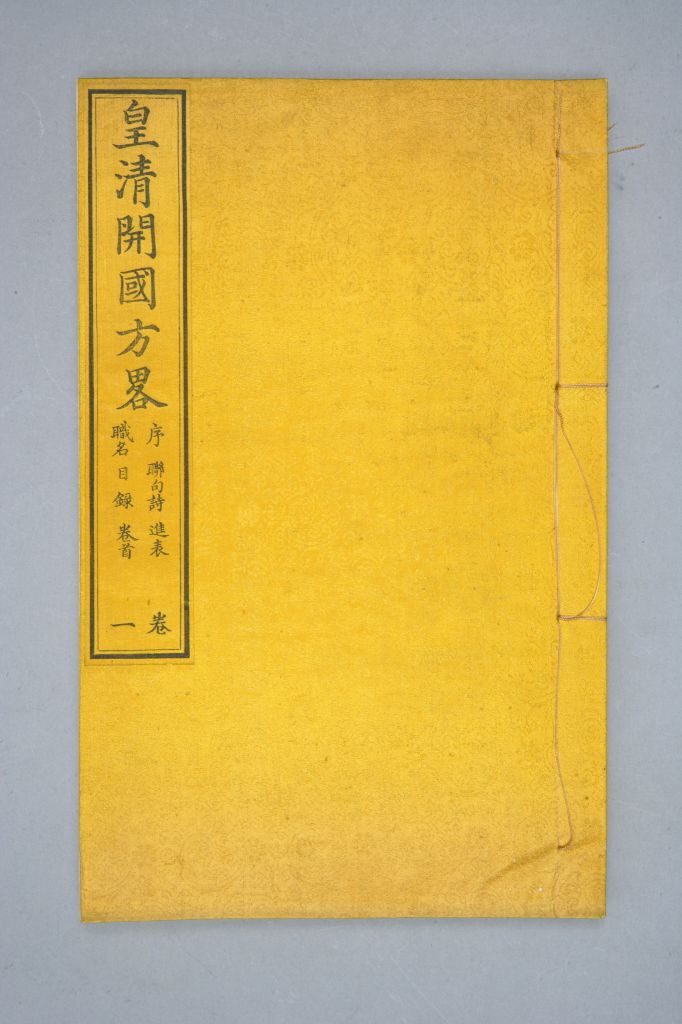

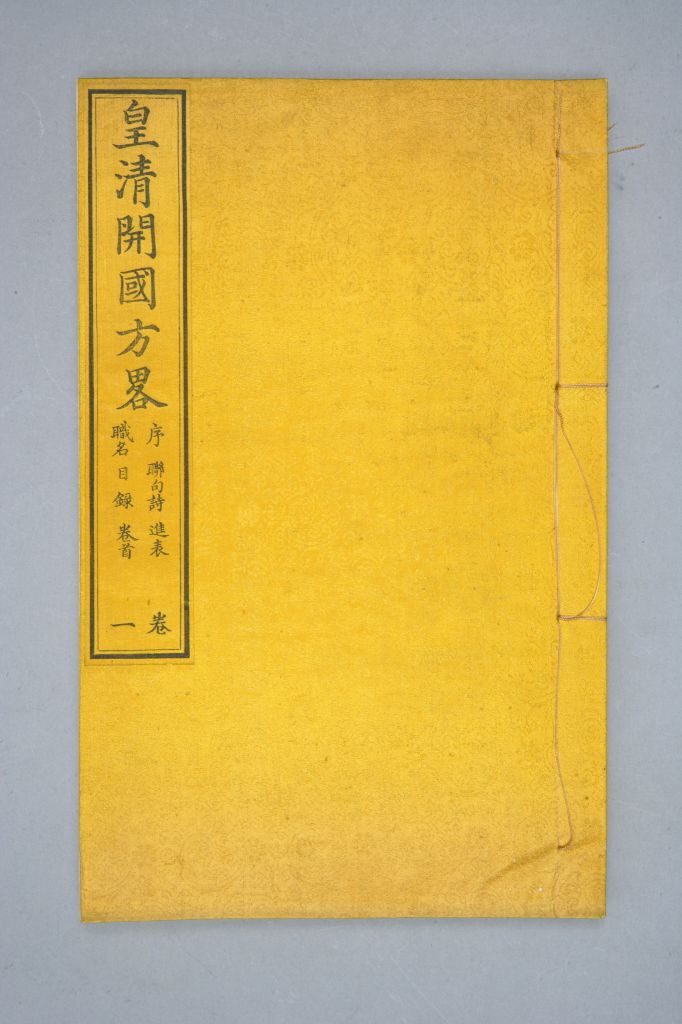

《皇清开国方略》封面

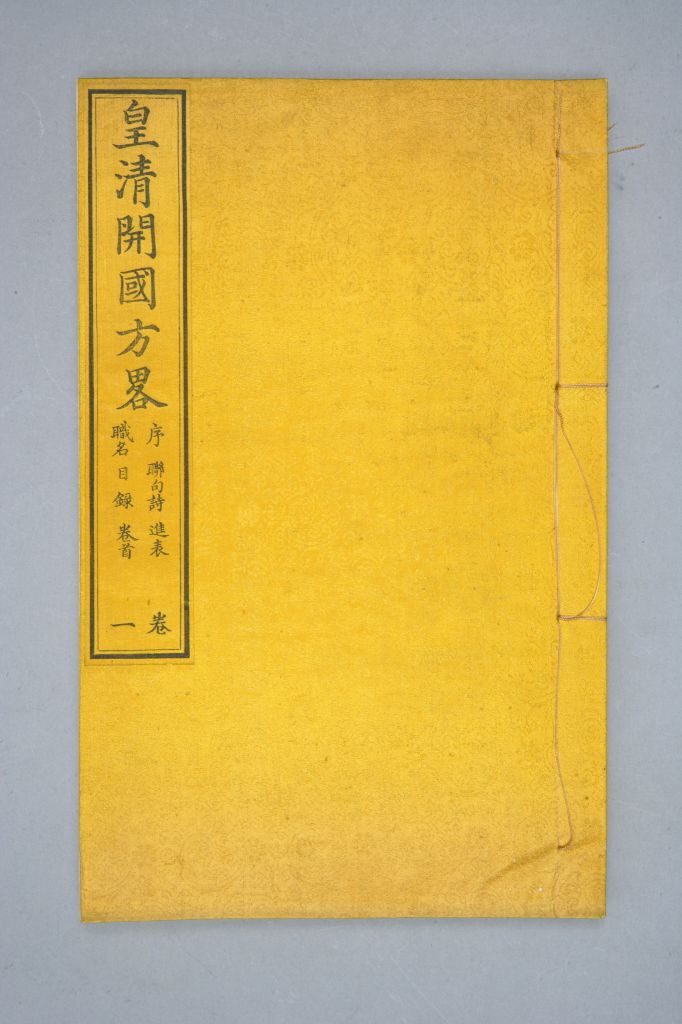

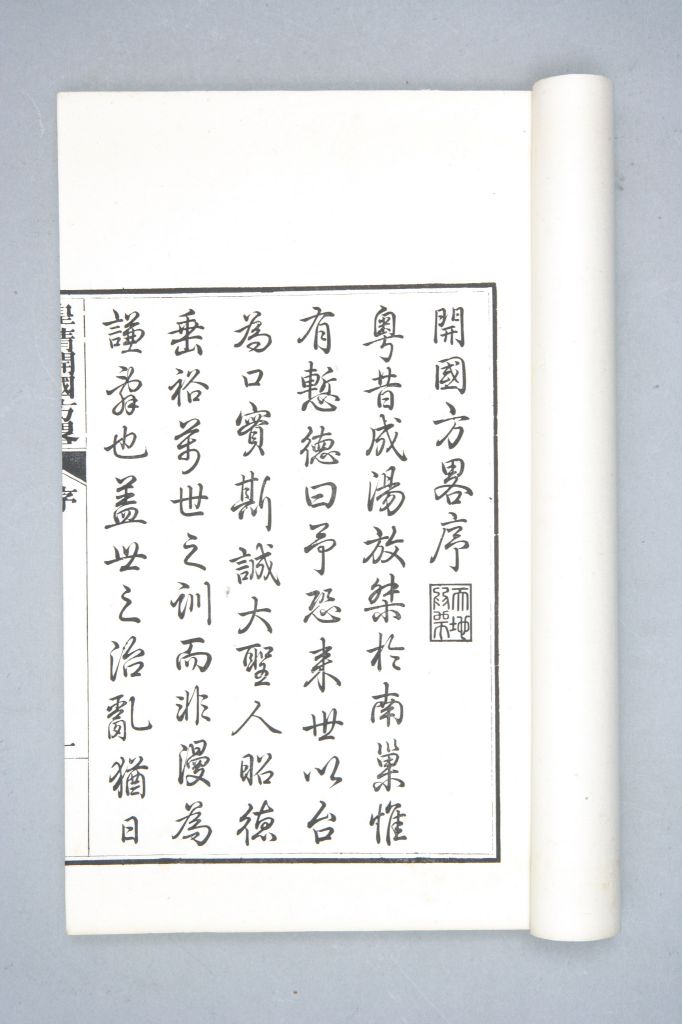

《皇清开国方略》封面  《皇清开国方略》御制序

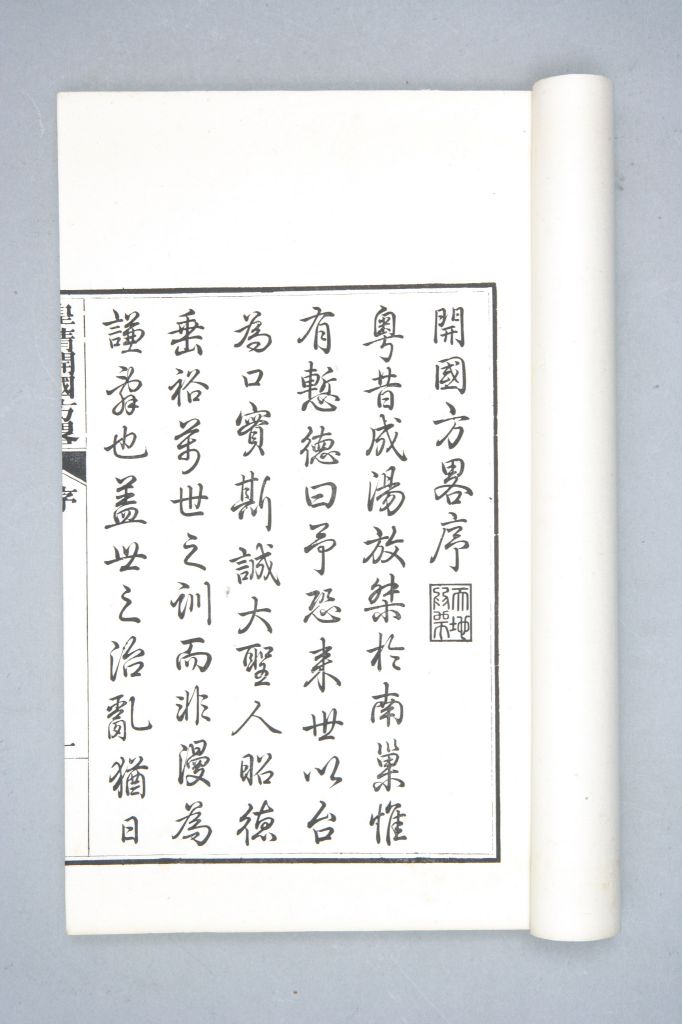

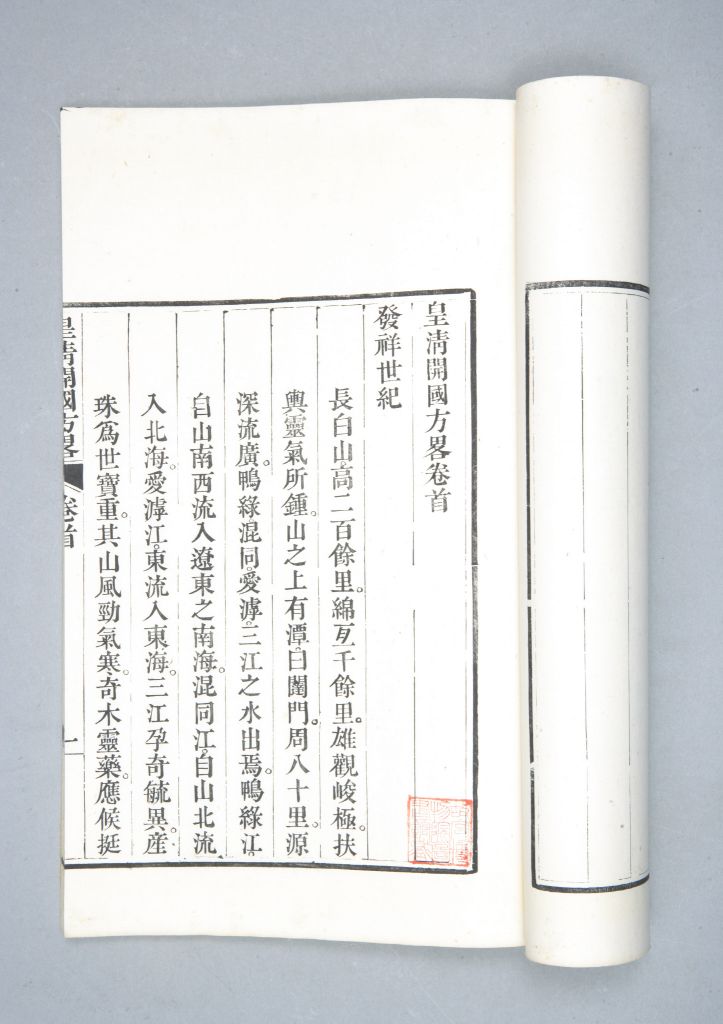

《皇清开国方略》御制序  《皇清开国方略》卷首

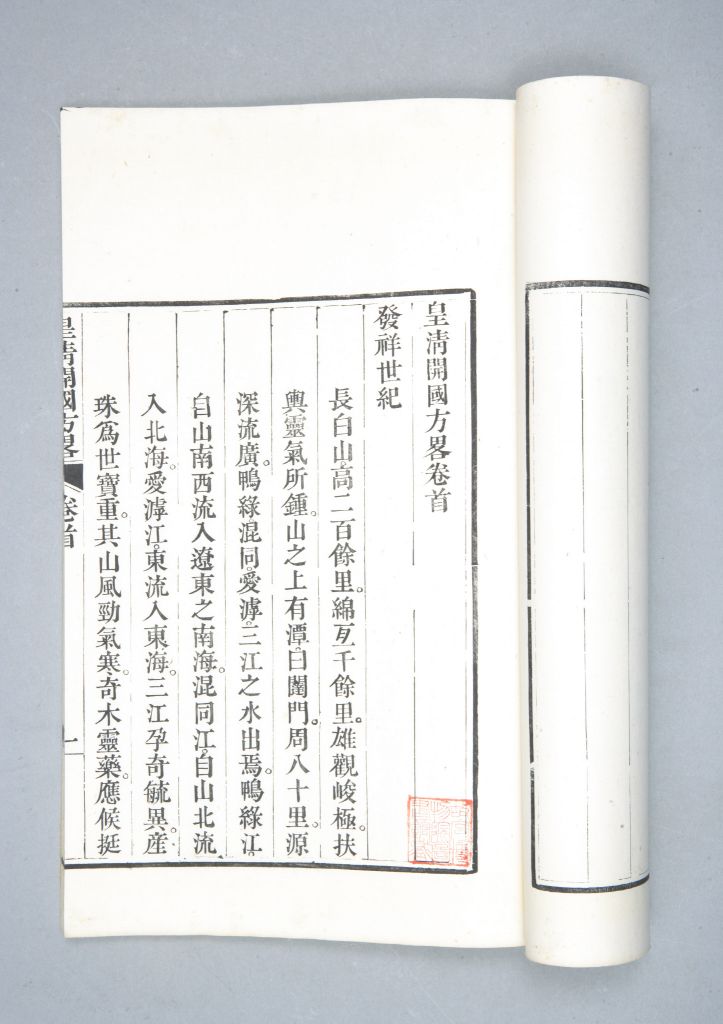

《皇清开国方略》卷首

卷首有乾隆丙午年(乾隆五十一年)御笔所书《御制序》,序末墨刻“古稀天子之宝”、“犹日孜孜”二印;乾隆帝与和珅等大臣的联句七言诗;阿桂等诸臣的进书表及阿桂、梁国治等45名纂修官职名。

是书又称《开国方略》。因清初开国事迹只载于内廷所藏的实录、宝训,外界不得而知,为表彰清太祖努尔哈赤的功德,乾隆三十九年(1774年)乾隆帝特令馆臣编辑,乾隆五十一年成书。开卷记载满清发祥事迹,记述颇具神话色彩,此篇不入卷数。正卷记述建后金与清开国史,始于明万历十一年(1583年)太祖努尔哈赤征尼堪外兰、克图伦城,迄世祖顺治元年(1644年)清军入关。各卷编年纪月,提纲列目。

《四库全书总目》、《中国古籍善本目录》等书著录,《简明中国古籍辞典》、《四库大词典》等书收录。原藏景阳宫。除此本外,另有民国年间石印本和铅印本。

方略

阿桂

阿桂(1717—1797年),满洲正白旗人,章佳氏,字广廷。乾隆时期举人。历任伊犁将军、兵部吏部尚书、云贵总督,累官至武英殿大学士兼军机大臣。曾参与平定准葛尔及霍集占叛乱、大小金川之役、缅甸之役、镇压苏四十三起义及田五起义,均为统率。出将入相,深为高宗所倚重。

武英殿

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

朱丝栏

朱丝栏,原指帛书上用丝织出的界栏,红色的叫朱丝栏,黑色的叫乌丝栏,后来纸上印的红色朱线栏界格也称朱丝栏。用朱丝栏印纸抄写的书称朱丝栏抄本。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

和珅

和珅(1750--1799年),姓钮祜禄,字致斋,满洲正红旗人。由于精明敏捷,颇得乾隆帝赏识,官职累迁,由御前三等侍卫而至户部侍郎,再至户部、兵部、吏部尚书,理藩院尚书,文华殿大学士,四库馆正总裁等,在军机大臣任上二十余年。乾隆帝晚年倚为心腹。他专擅弄权,贪污极巨。乾隆帝死后,嘉庆皇帝即以二十大罪赐其死,抄家所获巨资充公。其时竟有“和坤跌倒,嘉庆吃饱”之民谣。

梁国治

梁国治(1723-1787年),字阶平,号瑶峰、丰山,浙江会稽人。清官吏、书法家。乾隆六年(1741年)中举,历官江西、安徽、山西、湖南等地。三十八年(1773年)秋冬入值军机处,其间兼署户部左侍郎、户部尚书、协办大学士,并一度入值南书房。五十年(1785年)拜大学士。谥“文定”。

天子之宝

天子之宝,通高6.4cm,印面7.8×7.8cm。白玉质,交龙纽。据《交泰殿宝谱》,此宝作“祭祀百神”之用。

内廷

广义即为宫廷。紫禁城范围内可统称内廷或大内。狭义讲即为宫廷后部帝后生活区。

实录

古代编年体文献之一。记述方式以时间先后为序,以最高统治者——皇帝为中心,既记其言行动止,还兼记一朝国政大事。实录的史料来源主要是时政记、起居注和日录。 实录最早产生于南朝萧梁时期。自唐代开始,前朝皇帝去世,后嗣之君即诏令史官为先君撰修实录。此后,历代皆视实录为必备之作。清代专设有实录馆,不仅由大臣主持纂修,还要由皇帝御审“钦定”。

尼堪

尼堪(1610—1652年),清太祖孙,爱新觉罗氏。封为和硕敬谨亲王。入关后随多铎镇压李自成农民军,率兵南下,破南京,追俘弘光帝。顺治三年(1646年)入陕镇压农民军张献忠部。顺治九年(1652年)任定远大将军,进攻孙可望、李定国,至衡州遇伏殁。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫