正德十四年(1519年),皇帝朱厚照打算南巡,文武大臣纷纷上疏反对。皇帝大怒,命将兵部郎中黄巩等六人关入狱中,107名朝臣罚跪午门外五日,并施杖刑,致使八位大臣被杖死。这年六月,江西宁王朱寰濠造反。皇帝以亲征之名再次下令南巡。经临清、淮安、扬州,到达南京,南下至次年九月,朱厚照于清浦(今江苏清江市)积水池钓鱼,船翻落水受惊,才匆忙返京。十二月到北京,十六年(1521年)三月死于豹房。

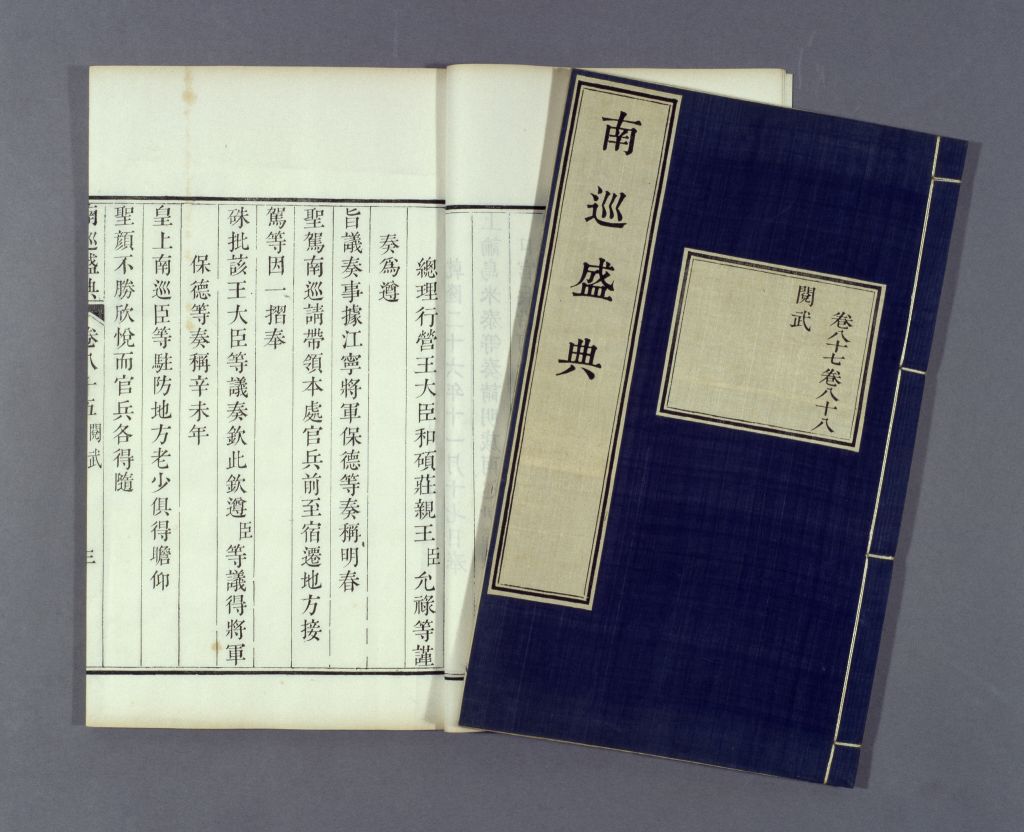

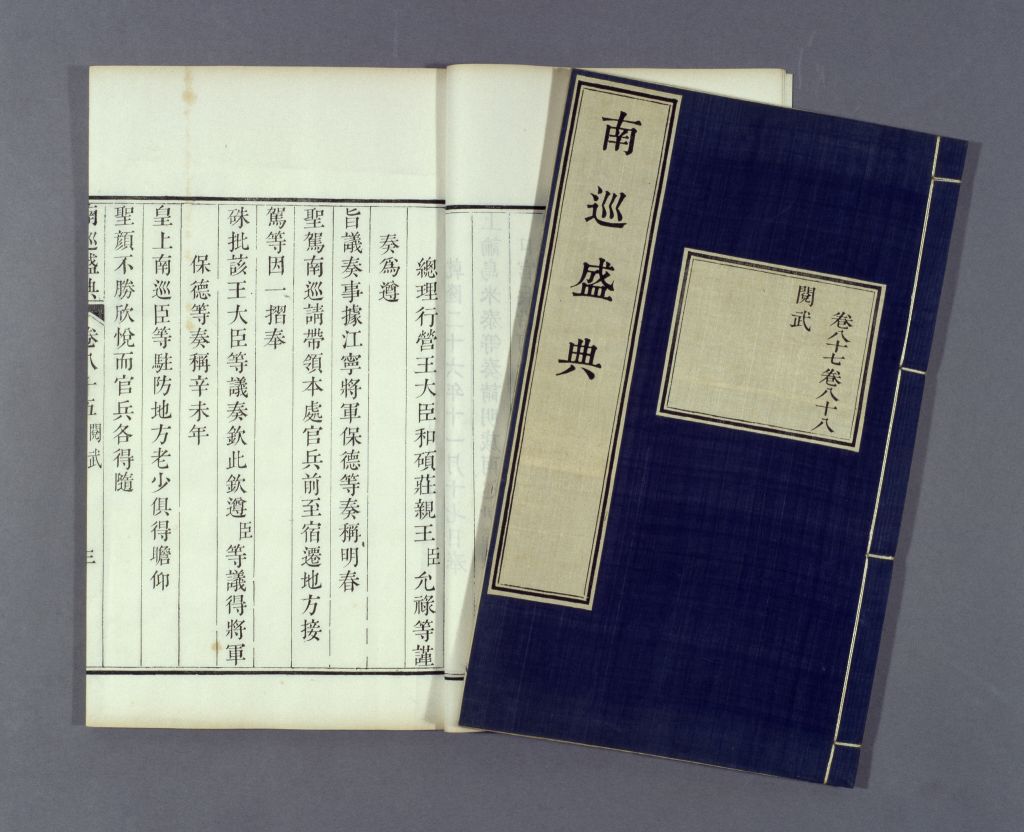

《南巡盛典》书面

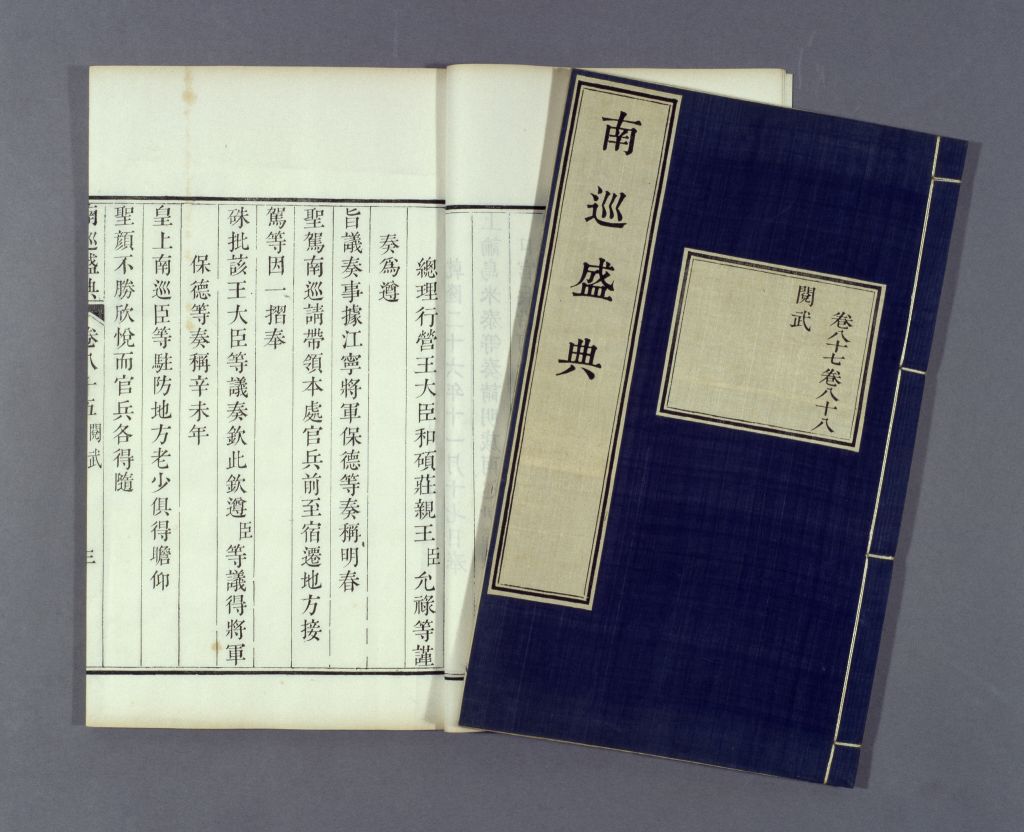

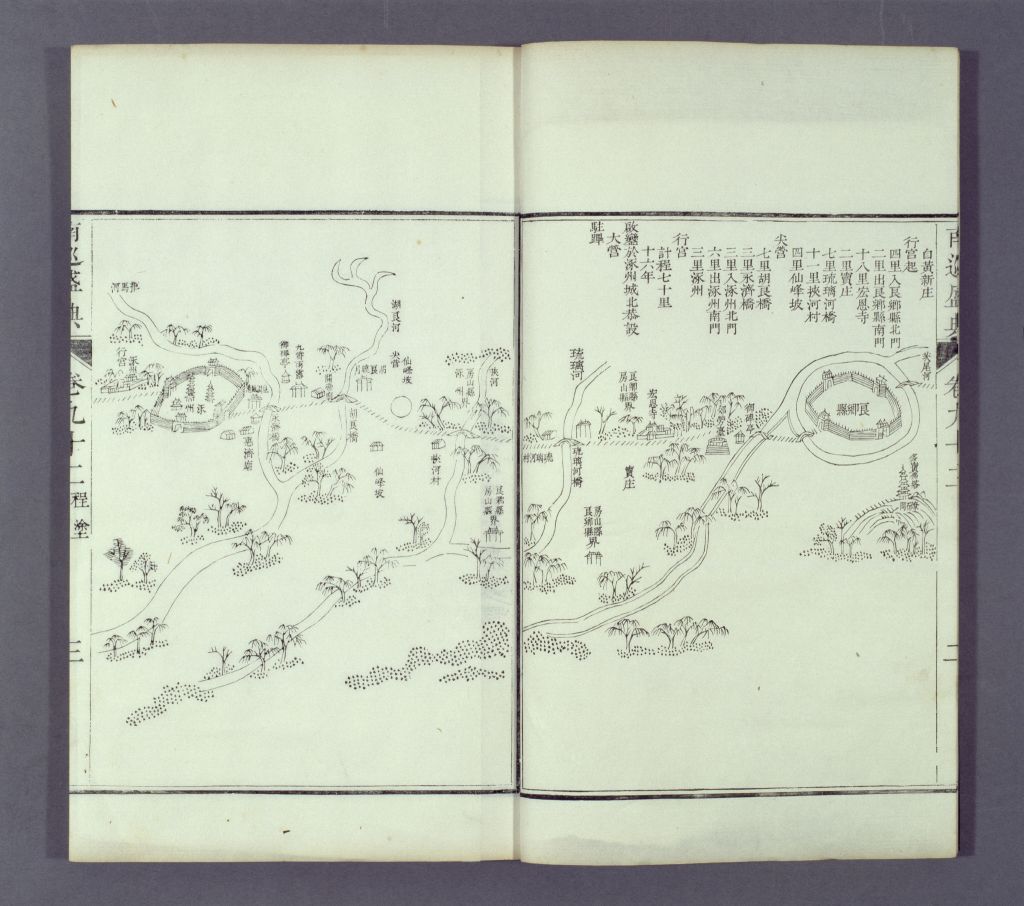

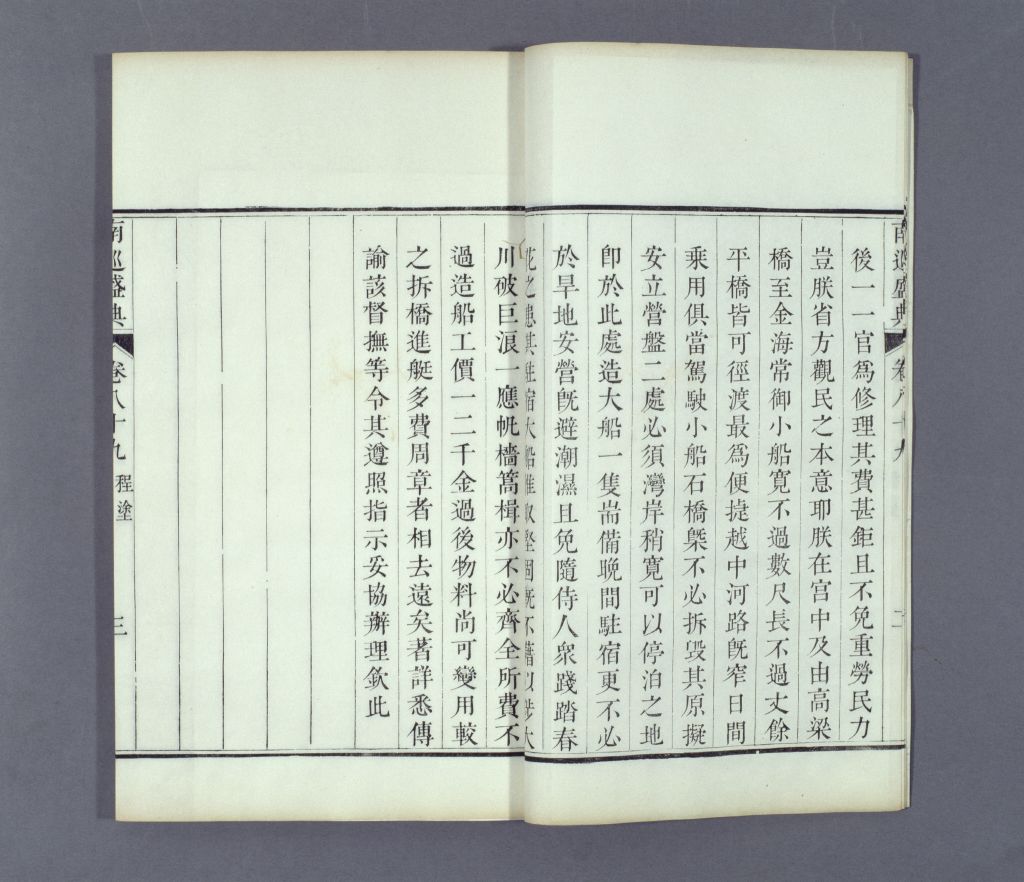

《南巡盛典》书面  《南巡盛典》卷八十九程途

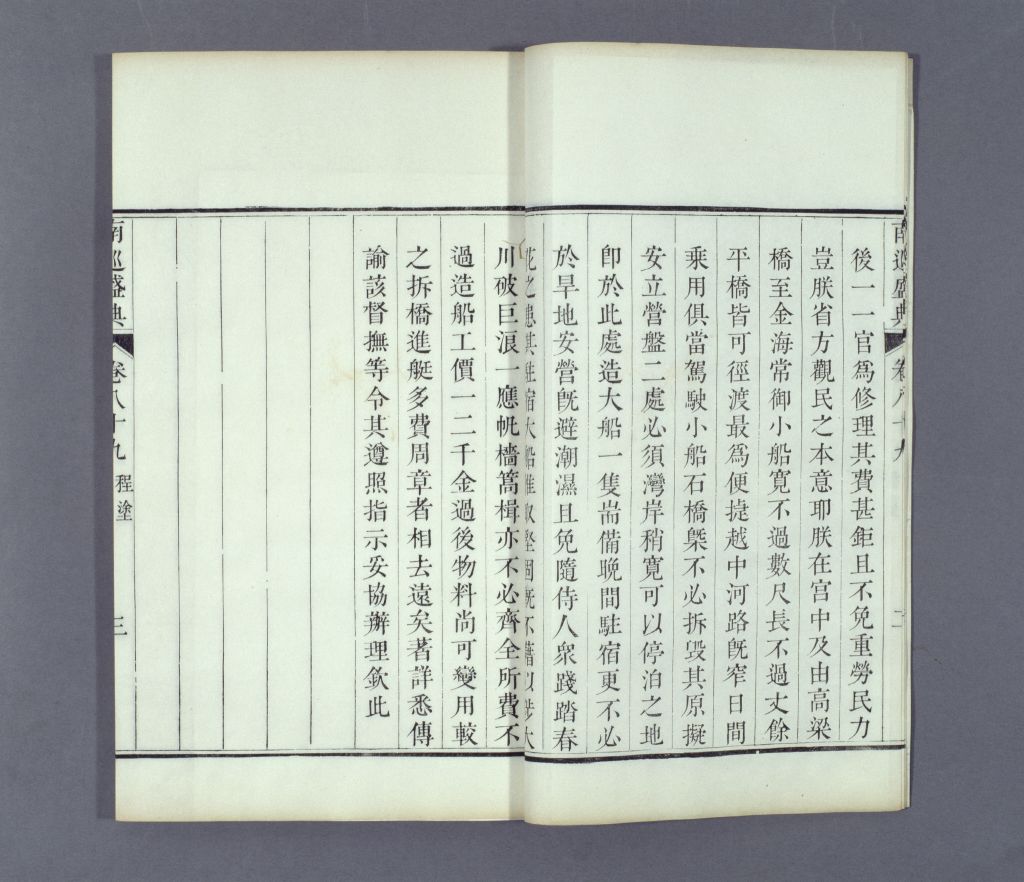

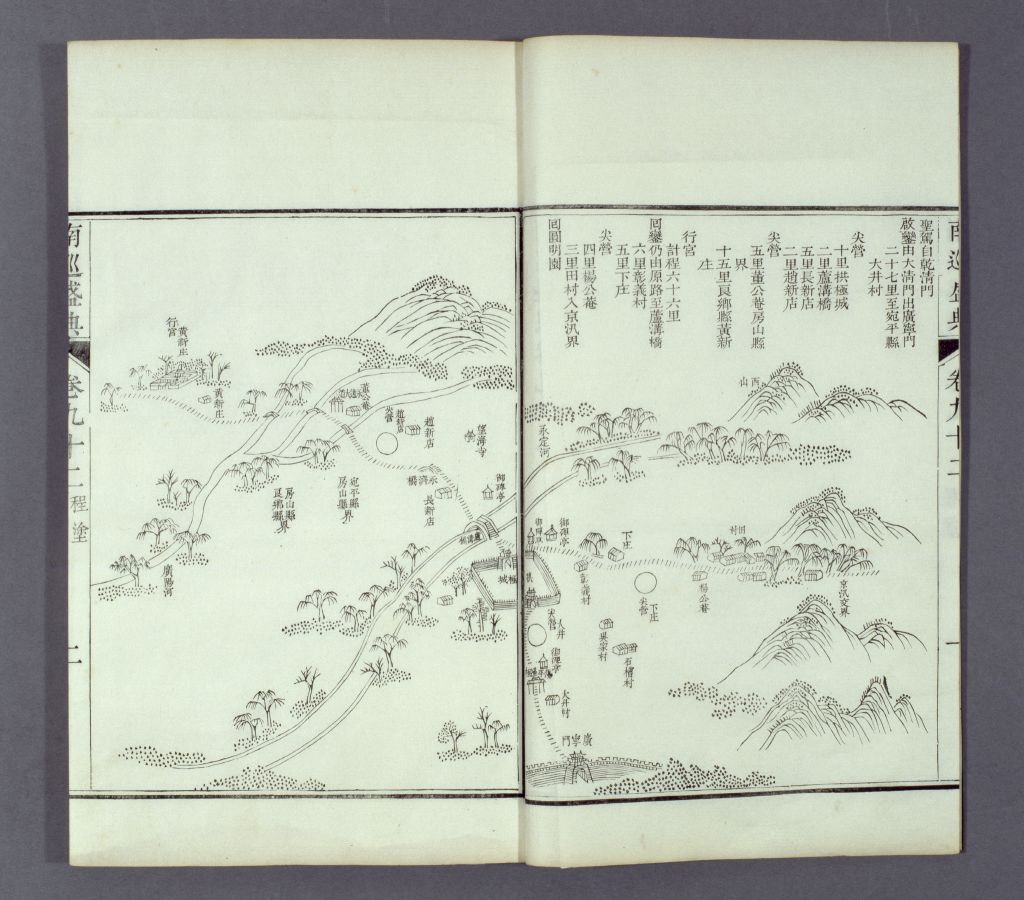

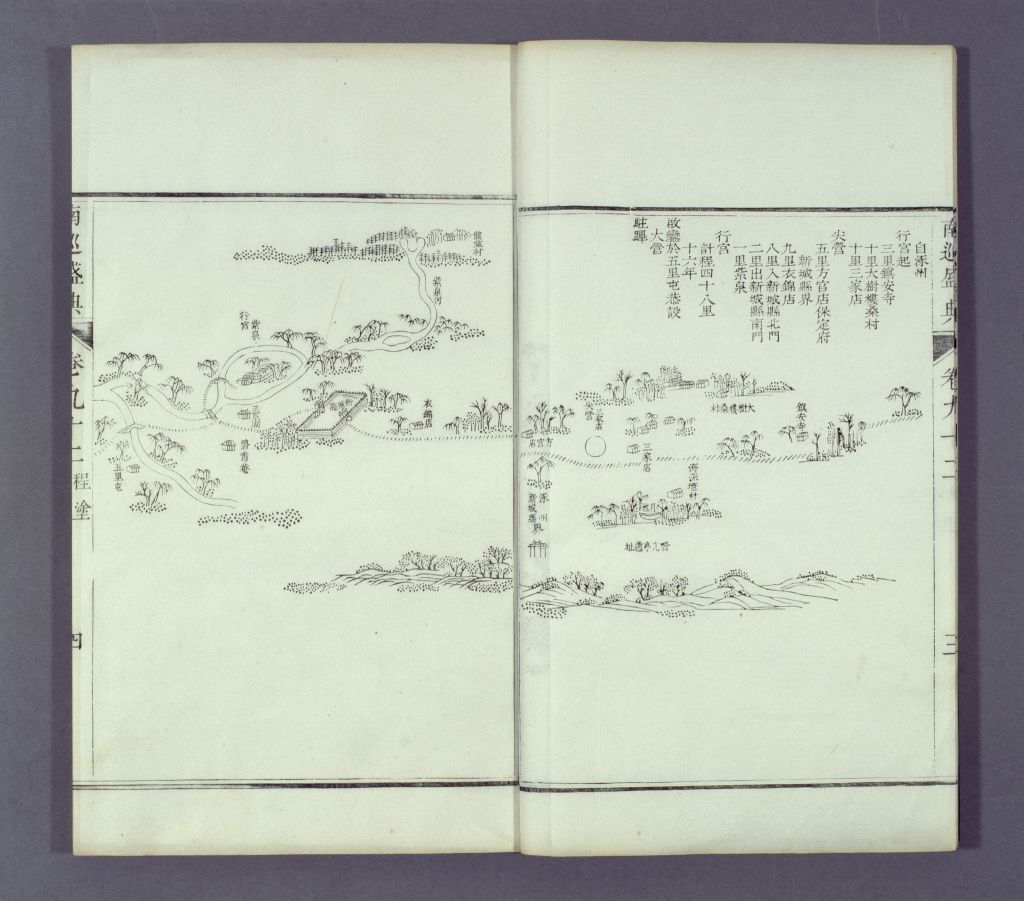

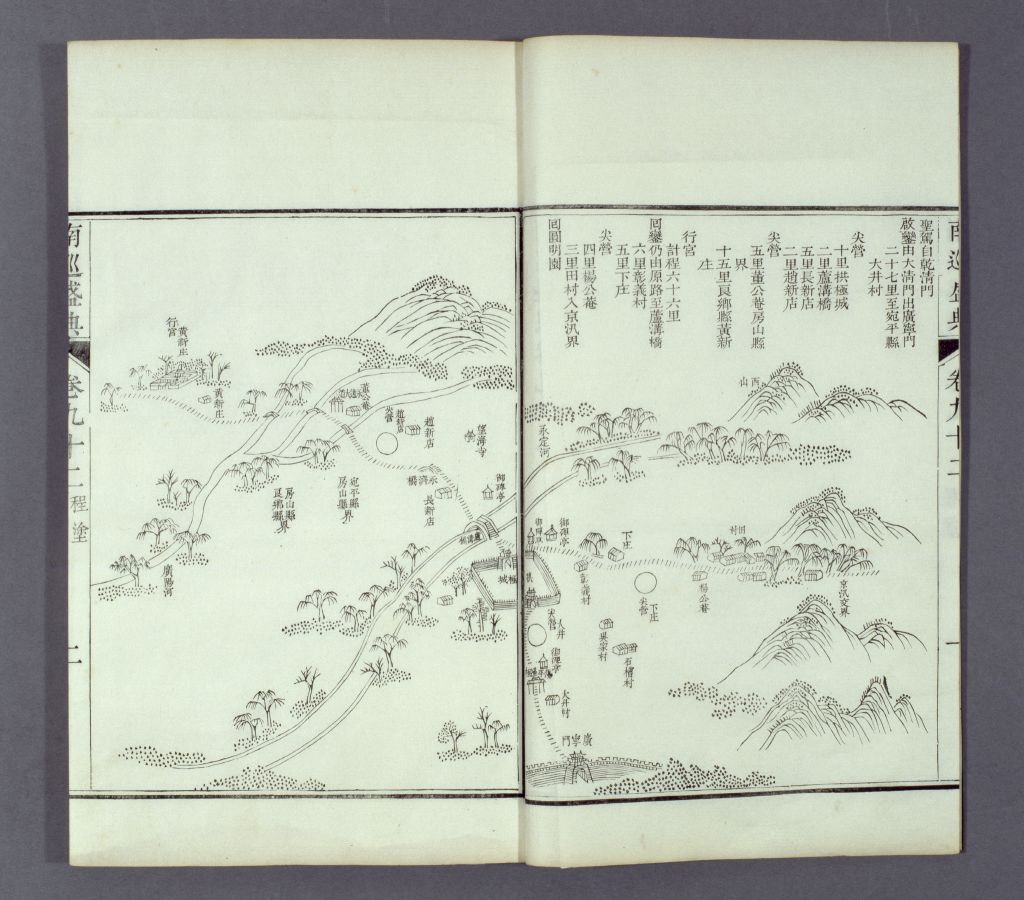

《南巡盛典》卷八十九程途  《南巡盛典》卷九十二程途

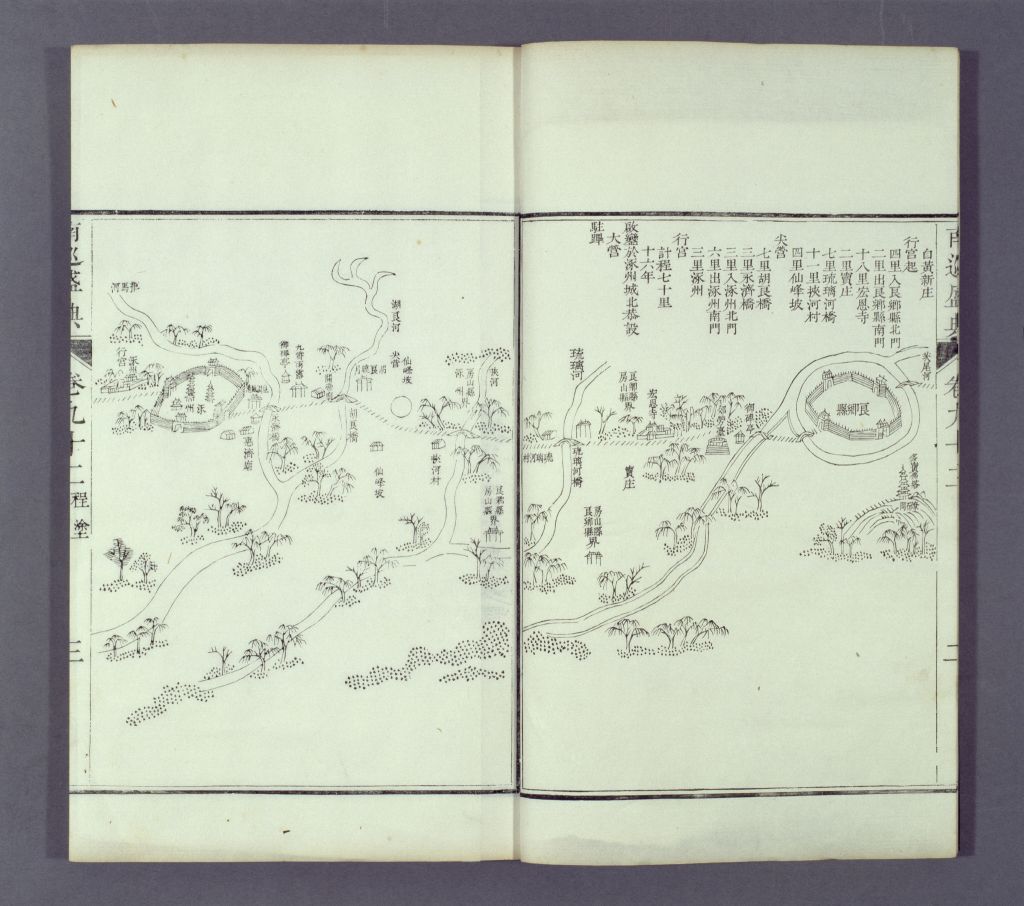

《南巡盛典》卷九十二程途  《南巡盛典》卷九十二程途

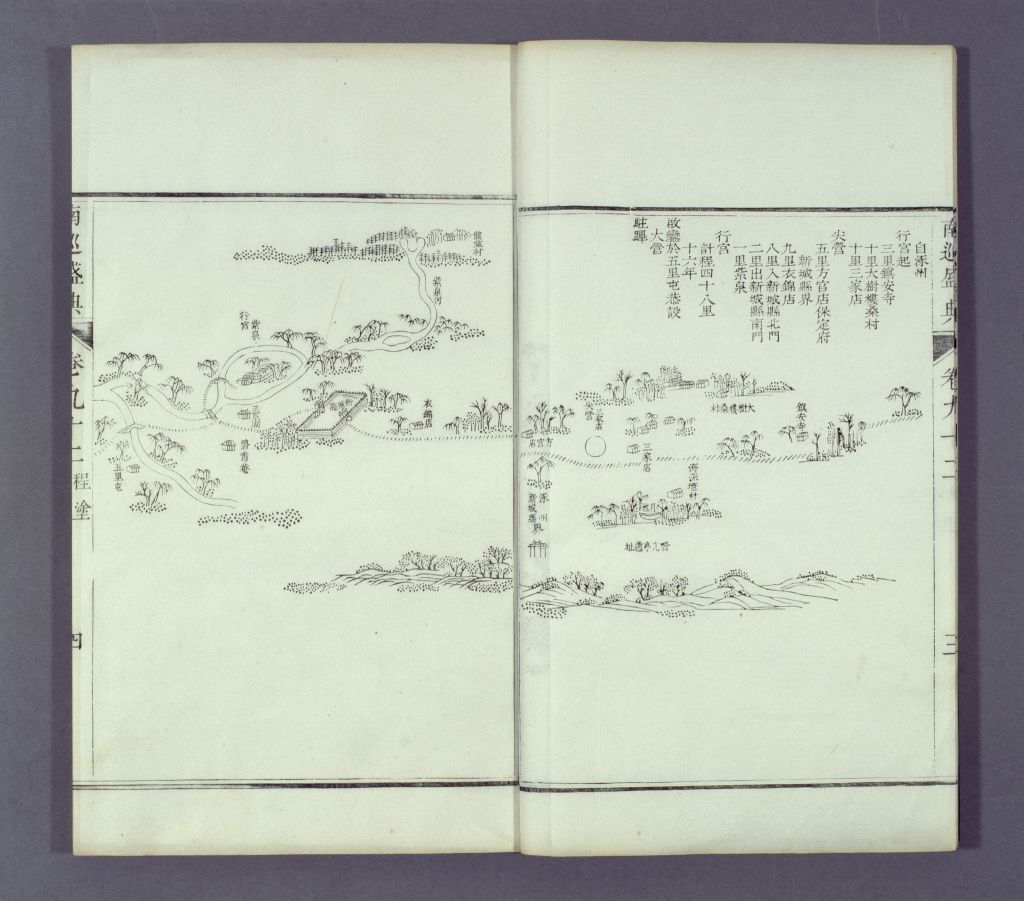

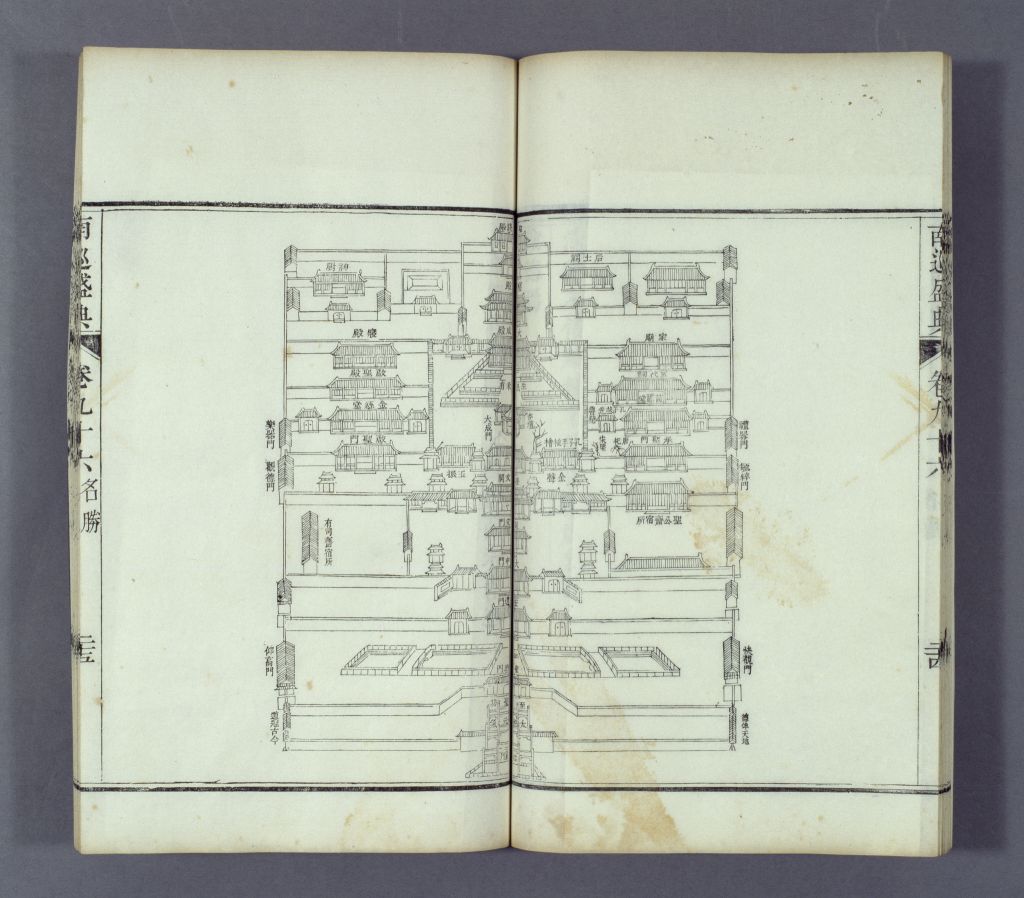

《南巡盛典》卷九十二程途  《南巡盛典》卷九十六名胜

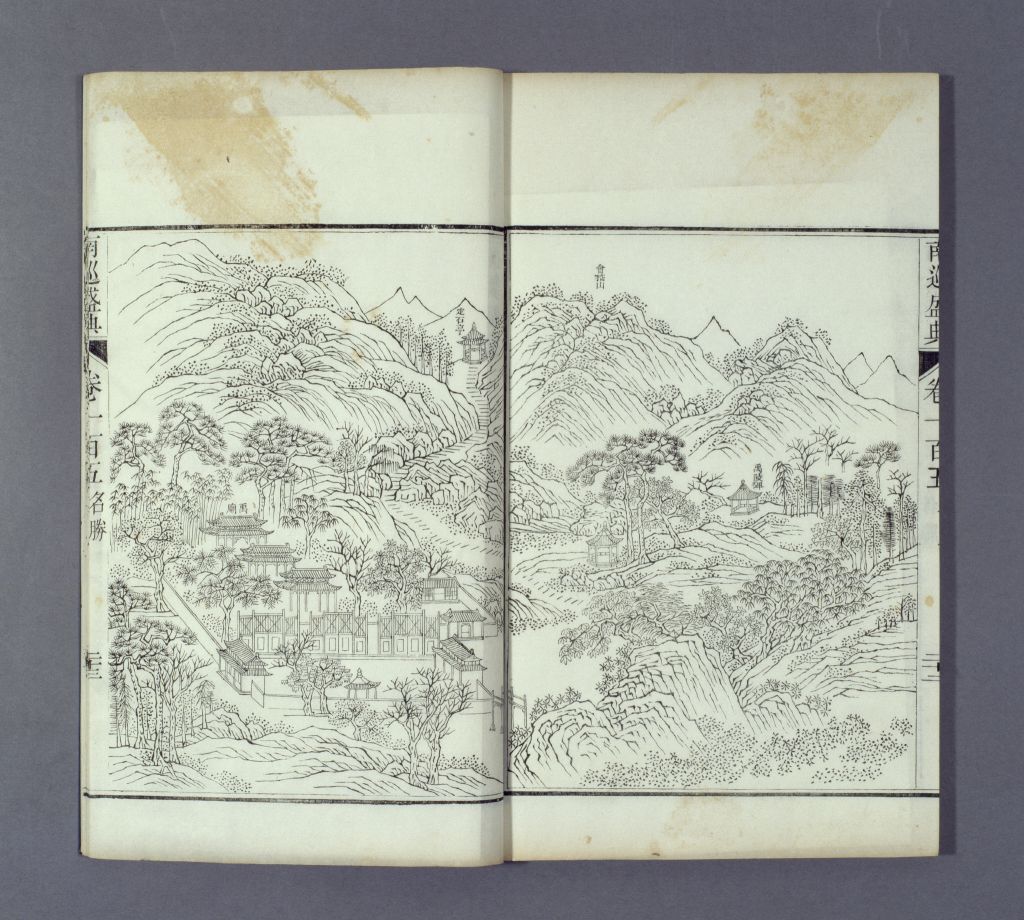

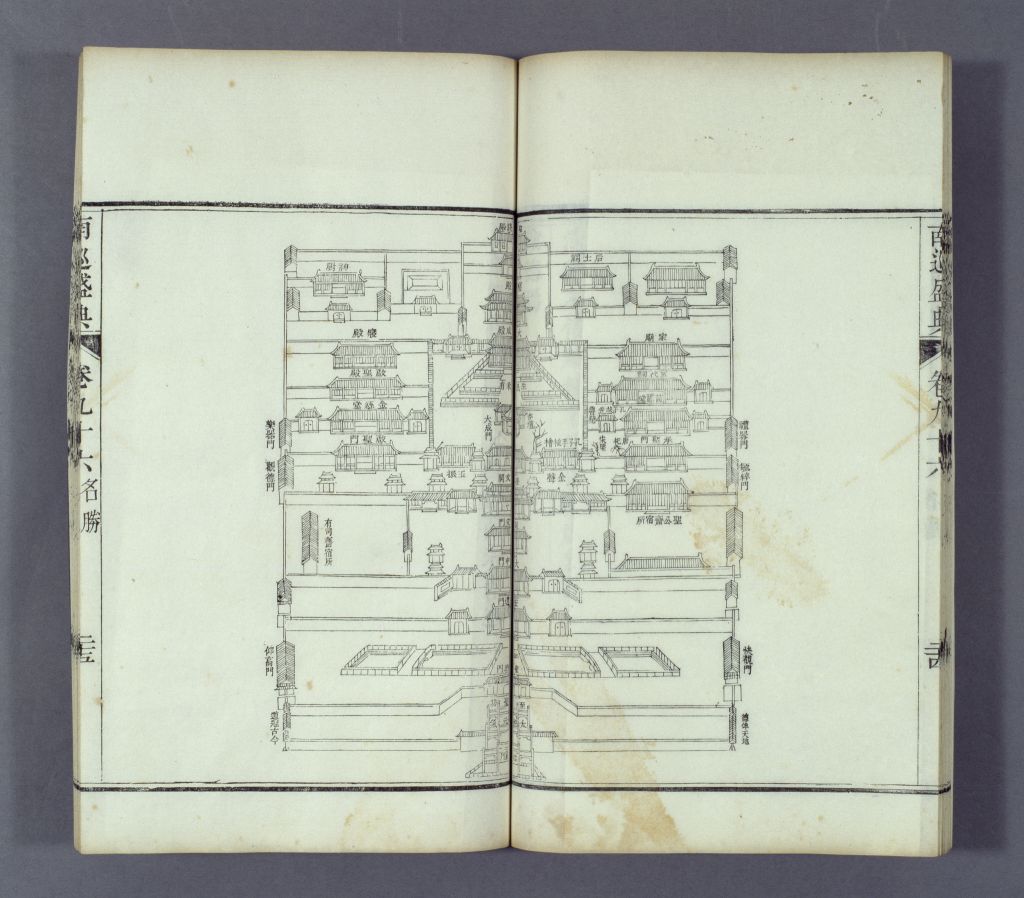

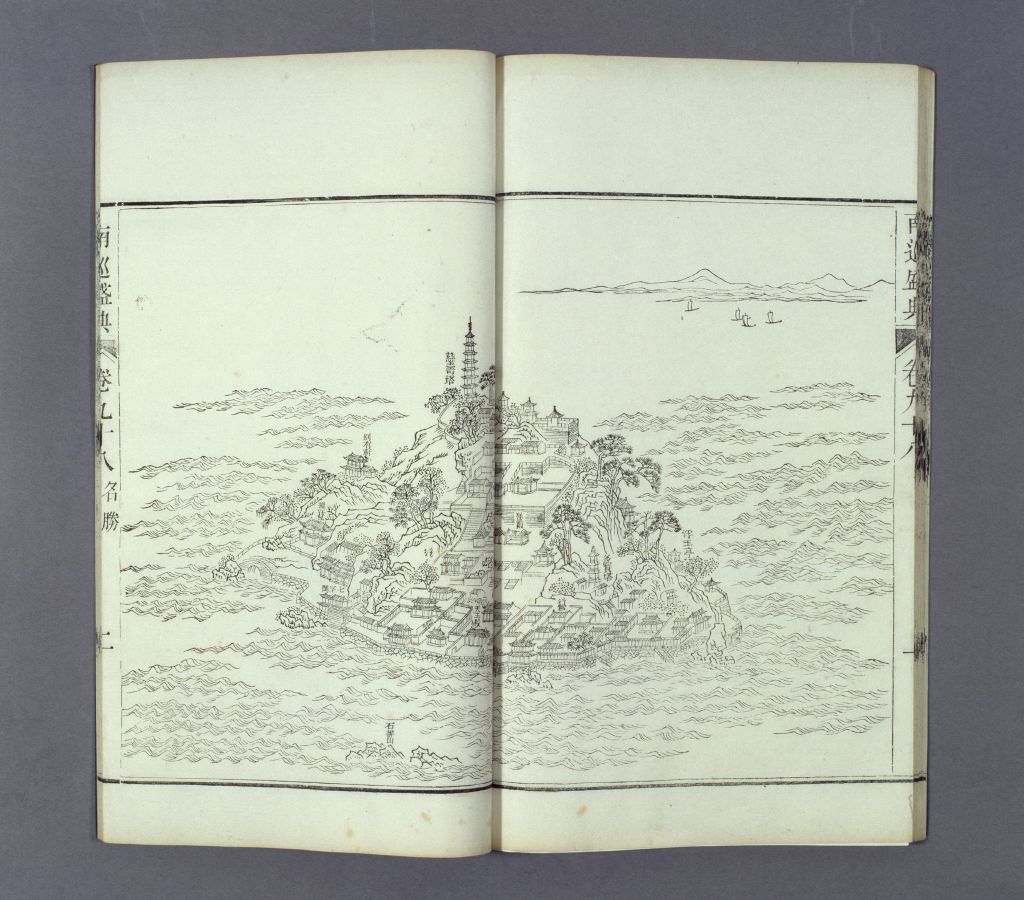

《南巡盛典》卷九十六名胜  《南巡盛典》卷九十八名胜

《南巡盛典》卷九十八名胜  《南巡盛典》卷九十八名胜

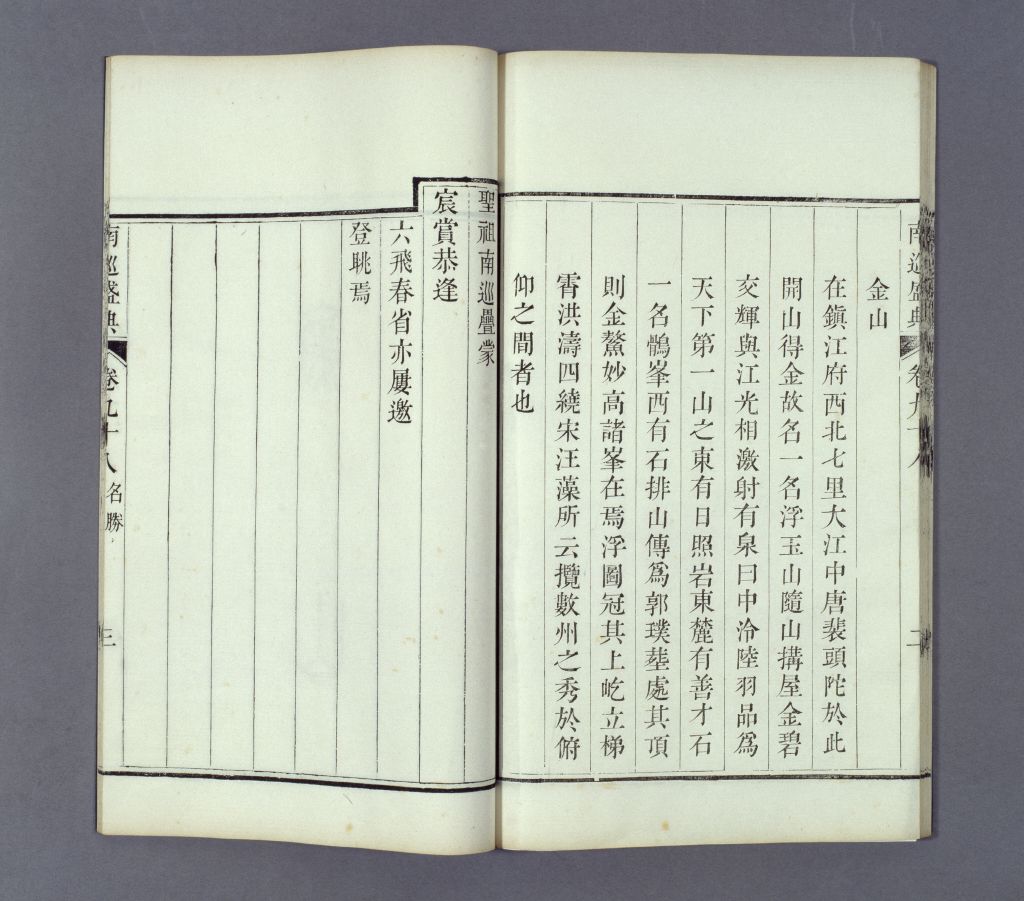

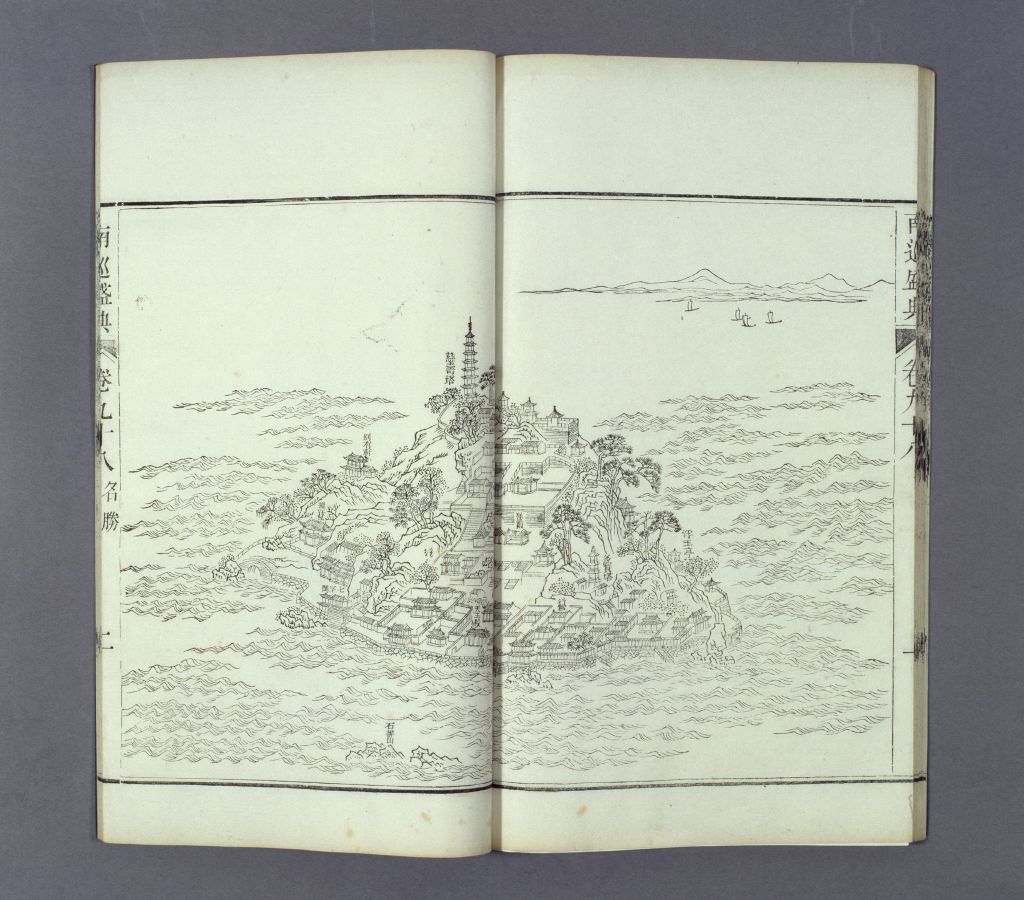

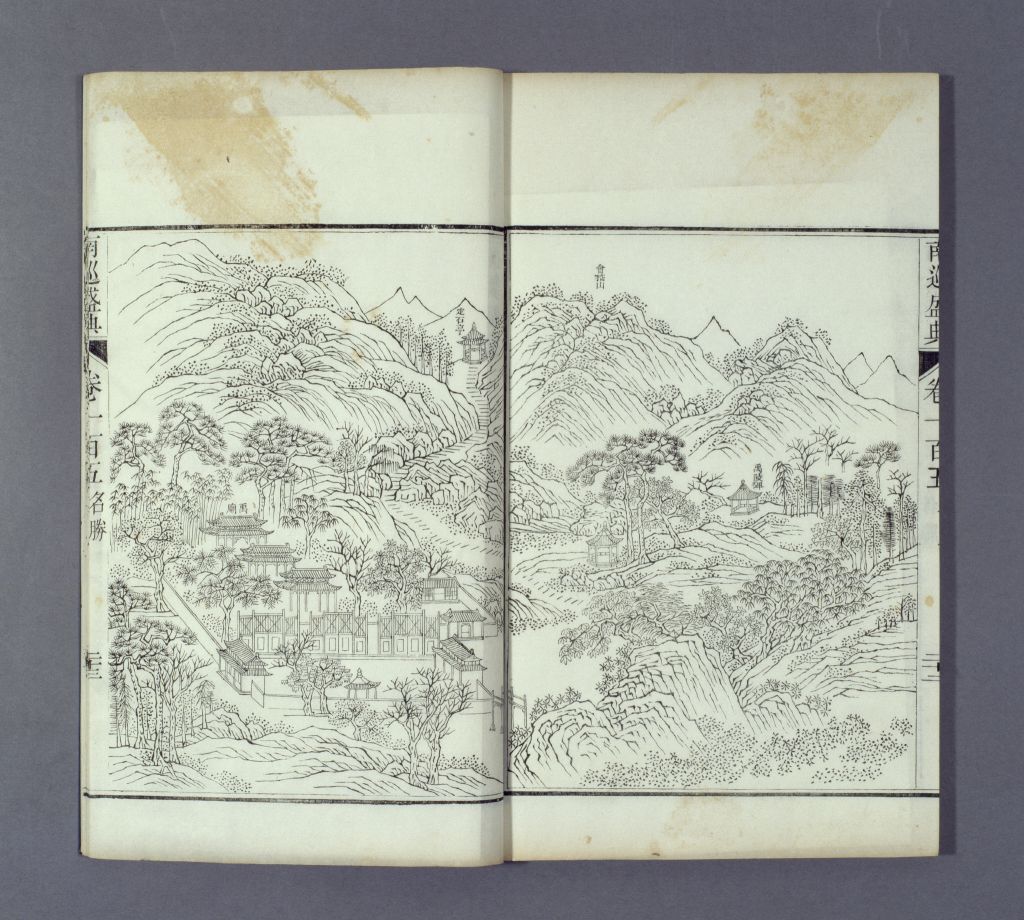

《南巡盛典》卷九十八名胜  《南巡盛典》卷一百五名胜

《南巡盛典》卷一百五名胜  《南巡盛典》卷一百五名胜

《南巡盛典》卷一百五名胜  《南巡盛典》卷九十二程途

《南巡盛典》卷九十二程途

卷首有朱印清乾隆三十六年御制序,三十一年(1766年)高晋请旨修书奏文,高晋修成表文,三十三年(1768年)三月傅恒校阅奏文,同年六月浙江巡抚熊学鹏奏文,高晋汇集书成表文,凡例,名胜图绘及高晋等64人纂辑、校勘、誊录、监刻职名。

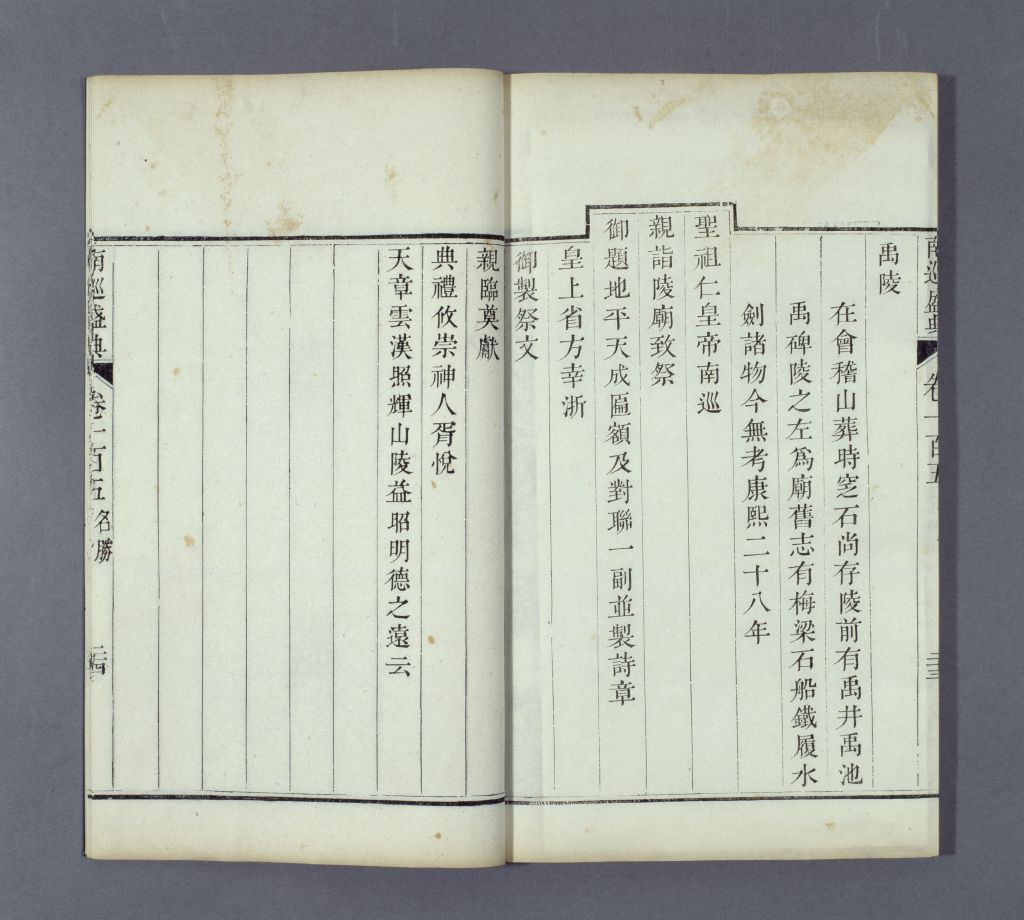

《南巡盛典》记清乾隆十六年(1751年)、二十二年(1757年)、二十七年(1762年)、三十年(1765年)高宗弘历途经直隶、山东四次南巡两江两浙的情况。清乾隆三十一年(1766年)七月两江总督高晋请旨纂辑此书,三十三年初稿成。高宗命大学士傅恒校阅初稿,傅恒阅后上表,认为条例详备,但内容只限于巡视两江,应将巡视两浙及途经直隶、山东的情况一并载入。高宗同意,令直隶、山东、浙江将所辑材料都送交高晋,令其总揽。高晋重新纂辑并于乾隆三十六年修成全书。

此书分为十二部分:卷一至卷四为恩纶,记录高宗南巡期间的恩诏、恩宴、赏赍等;卷五至卷三十六为天章,收录高宗巡行过程中的御制纪念诗、文;卷三十七至卷四十二为蠲除,记录高宗在巡行期间蠲通省之赋,免所过之租,豁积岁之逋,除耗羡之额,轸恤万民;卷四十三至卷五十三为河防,记录高宗南巡期间普幸水利、敷土惠民;卷五十四至卷五十九为海塘,记录高宗巡视海塘工程;卷六十至卷六十七为祀典,记南巡过程中的朝会、祭告、銮仪、乐章等;卷六十八至卷七十五为褒赏,记录高宗南巡期间对随从人员、地方文武官员、兵丁等的加恩赏赐;卷七十六至卷八十四为籲俊,记录高宗南巡期间选拔人才的情况;卷八十五至卷八十八为阅武,记载皇帝出巡时的官兵接驾事宜、视察兵营阵地、检阅战阵演练等;卷八十九至卷九十三为程途,记载巡视途经地区的风土人情;卷九十四至卷一百零五为名胜;卷一百零六至卷一百二十为奏请。

是书为一部享誉中外的典礼文献,其中河防、阅武、名胜三部分各附图版。特别值得一提的是书中“名胜”部分自河北卢沟桥起,至浙江绍兴兰亭,附有著名画家上官周绘写的插图160幅,可谓洋洋大观。关山、寺镇披图细览,一一可指。刻画婉丽繁复而不失明净挺拔,是清代殿版画中的上乘之作。该书不仅具有较高的艺术价值,且对研究清代江南政治、经济、文化也具有较高的史料价值。

南巡

高晋

高晋(1707—1779年),清满洲镶黄旗人,高佳氏,高斌侄。清雍正十三年(1735年)由监生授山东泗水知县。乾隆时累擢为江南河道总督,开引河,使里下河积涝渐消。迁两江总督仍兼南河事。官至文华殿大学士。卒谥文端。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

傅恒

傅恒(?—1770年),字春和,满洲镶黄旗人,富察氏,高宗孝贤皇后之弟。乾隆时历任侍卫、总管内务府大臣、户部尚书等职,授军机大臣加太子太保、保和殿大学士、平叛伊犁统师。在军机处20余年,为乾隆皇帝所倚重。乾隆十三年(1748年)督师指挥大金川之战,降服莎罗本父子。乾隆十九年(1754年)力主清军攻伊犁,平息准噶尔部叛乱。后任《平定准噶尔方略正编》、《平定准噶尔方略前编》、《平定准噶尔方略续编》正总裁。撰写《钦定旗务则例》、《西域图志》、《御批历代通鉴辑览》等书。乾隆三十三年(1768年)在缅甸战役中染病,次年卒,乾隆皇帝亲临其府奠酒,谥文忠。嘉庆元年(1796年)赠郡王衔。

巡抚

别称抚台、抚军、抚院、部院等。明永乐年间以朝臣巡视地方、安抚军民,谓之巡抚,或名镇守,非地方专任,事毕即停。明宣德五年(1430年)始于各省专设,成为定员。景泰四年(1453年)加都御史衔。名称以管辖地区及职责不同而时相参错。巡抚兼军务加提督,有总兵地方,加赞理或参赞。所辖多、事众者,加总督。有总督兼巡抚、提督兼巡抚以及总理巡视抚治等员,皆加都御史衔或副都御史衔。与总督同为地方最高长官。清初沿明制,无定员。后来每省均一,或由总督兼任。乾隆十四年(1749年)定,巡抚不由侍郎授者,俱兼右副都御史,是否兼兵部侍郎衔由吏部请旨定夺。兼侍郎衔者为正二品。

总督

官名,明代始设,清代以总督为地方最高长官,辖一省或二三省,总理军民要政,正二品,加尚书衔者为从一品。事实上,总督兼兵部尚书及都察院右都御史衔已成定例。另有管理河道及漕运事物者亦称总督。

大学士

官名,唐始设,宋设置渐广。明太祖废丞相,以大学士充顾问,至明中叶遂以大学士为内阁长官,起草政令,批答奏章,官品虽低却握宰相之权。清代大学士的品级提高了,职任反而不重要了。乾隆十年(1745年)后大学士专以三殿(保和、文华、武英)三阁(文渊、体仁、东阁)入衔,满汉各二人,协办大学士满汉各一名,均为文臣最高的官位。

阅武

“大阅”的别称,指帝王以冬季狩田礼列演战阵。

程途

有关帝王巡视途经地区的风土人情记载。

上官周

上官周(1665—1749年后),字文佐,号竹庄,福建长汀人。布衣。与查慎行等人友善。善山水,所画古今名人各具神态。工诗。有《晚笑堂画传》、《晚笑堂诗集》。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫