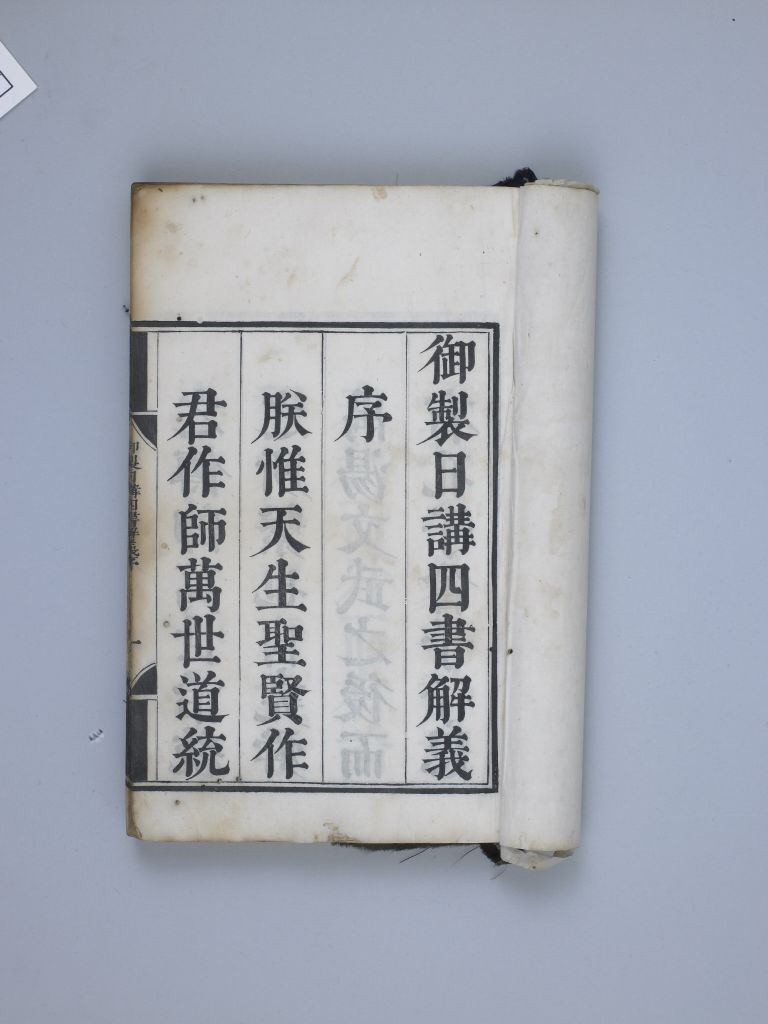

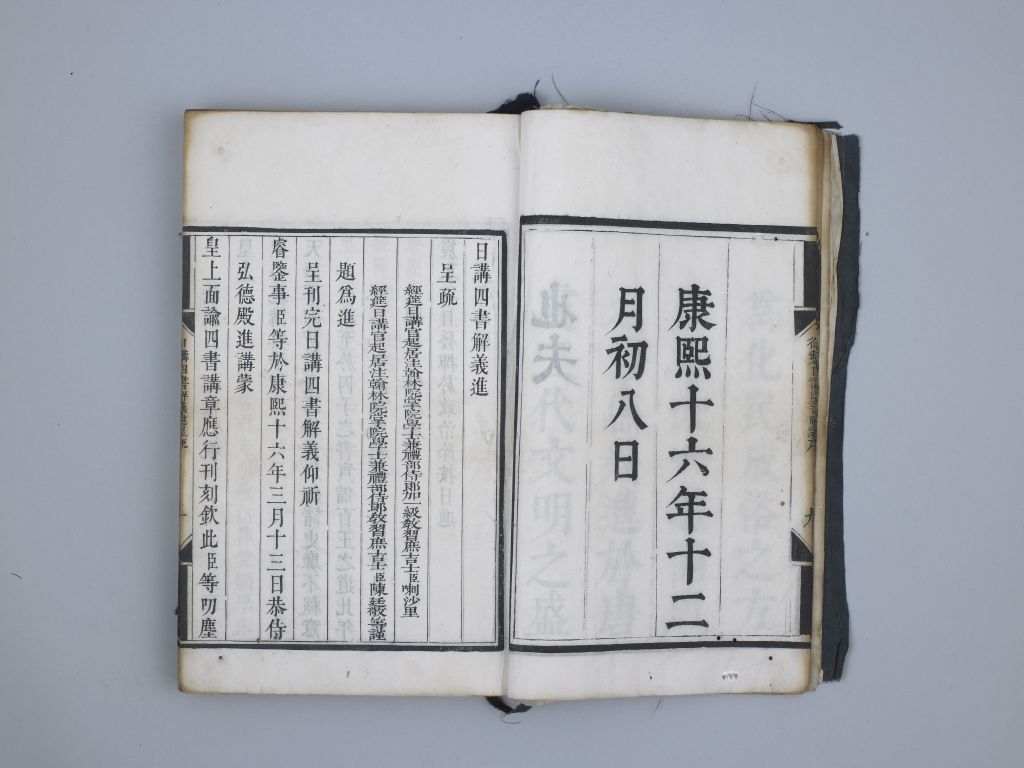

康熙十六年三月,清圣祖玄烨命儒臣喇沙里、陈廷敬等编撰刊刻《日讲四书解义》,并亲自写序。十二月书成。康熙帝认为《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》体现了孔子、曾子、子思、孟子的思想,“四子之书得五经之精意而为言者也”,所以尤为推崇,在日讲诸书中首先刊刻《四书》。

康熙十六年十二月,他在御制《日讲四书解义序》中明确宣布清廷要将治统与道统合一,以儒家学说为治国之具。康熙帝的这一态度为清朝内部持续了数十年的文化纷争(也是治国方略的纷争)画上了一个圆满的句号。此后,儒学在清朝社会特别是在国家政治生活中获得了正统的、合法的主导地位。这一重大的历史转折意味着清朝政权在保持自己独有的民族特色的同时,又因吸收了博大精深的中原政治传统,从而具有了更加丰厚的文化底蕴。政治伦理的儒学化使这个政权第一次具有了系统而明确的理论指导,从根本上解决了清初社会政治的演变方向,为清朝社会进入协调、稳定的发展阶段打下了坚实的思想基础和制度基础。

此书根据日讲精解和经筵讲义整理而成。卷一为《大学》,卷二、卷三为《中庸》,卷四至卷十二为《论语》,卷十三至卷二十六为《孟子》。逐段训讲,不分大小字,经文顶格,训解文字另起行低一字。《四库全书总目》对此书评价甚高,云:“所推演者皆作圣之基,为制之本,词近而旨远,语约而道宏,圣德神功所为契洙泗之傅,而继唐虞之轨者,盖胥肇于此矣。”

钦定

凡皇帝亲自裁定的事项为钦定。

日讲

日讲是经筵制度的发展与补充,始于明景泰帝,即儒臣每日为皇帝进讲经史。

四书

南宋(1127—1279年)及以后指《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。其《论语》、《孟子》皆先秦已成书,《大学》、《中庸》摘自《礼记》。《礼记》虽为汉人编定,但其内容则采自先秦旧作,早已列为五经之一。南宋哲学家朱熹 (1130--1200年) 继承北宋程颢、程颐之理学,推崇《大学》、《中庸》两篇,与《论语》、《孟子》并重,著有《大学中庸章句》、《论语孟子集注》。绍熙元年(1190年)刻书流传,名为《四书章句集注》,始确立“四书”之名称。朱熹死后,“朝廷以其大学、(论)语、孟(子)、中庸训说立于学官。”乃盛行于世,元明因之。明并定为经筵日讲之必修课程。

喇沙里

喇沙里(?—1679年),满洲人。曾任日讲起居注官、翰林院掌院学士、礼部侍郎。谥“文敏”。

陈廷敬

陈廷敬(1639—1712年),字子端,号说岩、午亭,清山西泽州(今晋城)人。清顺治十五年(1658年)进士,历任多职,官至文渊阁大学士。主修了几部官修典籍。著有文集《午亭文编》、《尊闻堂集》。谥“文贞”。

武英殿

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

玄烨

孔子

孔子(公元前551年—前479年),名丘,字仲尼。春秋鲁国人,儒家之祖。初仕于鲁,为司寇,摄行相事,其后不用,遂周游四方。归鲁,删诗书,定礼乐,赞周易,修《春秋》。有弟子3000人,身通六艺者72人。

五经

汉武帝于建元五年(公元前140 年)开始在朝廷设五经博士之官,以备咨询。当时的五经是指《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》。此时的《礼》指《仪礼》,后世改为《礼记》,《春秋》又合以《左传》。皆先秦儒家之经典,但均掺有汉儒推想成分。再经历代儒家注解发挥,都成为有利于封建统治的理论。其讲史的内容,多出自《通鉴纲目》、《贞观政要》及本朝的《皇明祖训》等史籍。

方略

方略本意为计划、权谋、策略之意。清代从康熙年平定“三藩”叛乱起,每当一次政治、军事行动后,皇帝都要下诏设馆修书,纪其始末。是为《方略》或《纪略》。《清会典·办理军机处·方略馆》:“方略馆总裁,掌修方略”。清代纂修《方略》(《纪略》)约有50余种。

经筵

经筵是文学侍从之臣为皇帝讲读经史的活动,通常在每年的二月和八月举行。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫