职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

佛经丛编。内共收佛经28种,分别为:思益梵天所问经四卷,后秦释鸠摩罗什译;佛说贤首经一卷,西秦释圣坚译;佛说白衣金幡二婆罗门缘起经三卷,宋释施护译;佛说魔逆经一卷,晋释竺法护译;大明仁孝皇后梦感佛说第一希有大功德经二卷,明仁孝皇后述;妙法莲华经七卷,后秦释鸠摩罗什译;大乘本生心地观经八卷,唐释般若等译;佛说长者女菴提遮师子吼了义经一卷;佛说辨意长者子所问经一卷,后魏释法场译;佛说五王经一卷;佛说贤者五福德经,晋释白法祖译;无量义经一卷,齐释昙摩伽陀耶舍译;胜天王般若波罗密经七卷,陈释月婆首那译;善住意天子所问经三卷,后魏释毗目智仙译;文殊师利所说摩诃般若波罗密经一卷,梁释曼陀罗仙译;仁王護国般若波罗密经二卷,后秦释鸠摩罗什译;佛说如来智印经一卷;大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经十卷,唐释般剌密帝译;大方广圆觉修多罗了义经二卷,唐释佛陀多罗译;金钢般若波罗密经一卷,后秦释鸠摩罗什译;人法界体经一卷,隋释闇那崛多译;维摩诘所说经三卷,后秦释鸠摩罗什译;解深密经五卷,唐释玄奘译;持世经四卷,后秦释鸠摩罗什译;佛说如来不思议秘密金刚手经二十卷,宋释法护等译;楞伽阿跋多罗宝经四卷,宋释求那跋陀罗译;大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经十卷,唐释若那跋陀罗译;大般涅槃经四十卷,北凉释昙无识译后分二卷,唐释若那跋陀罗译。

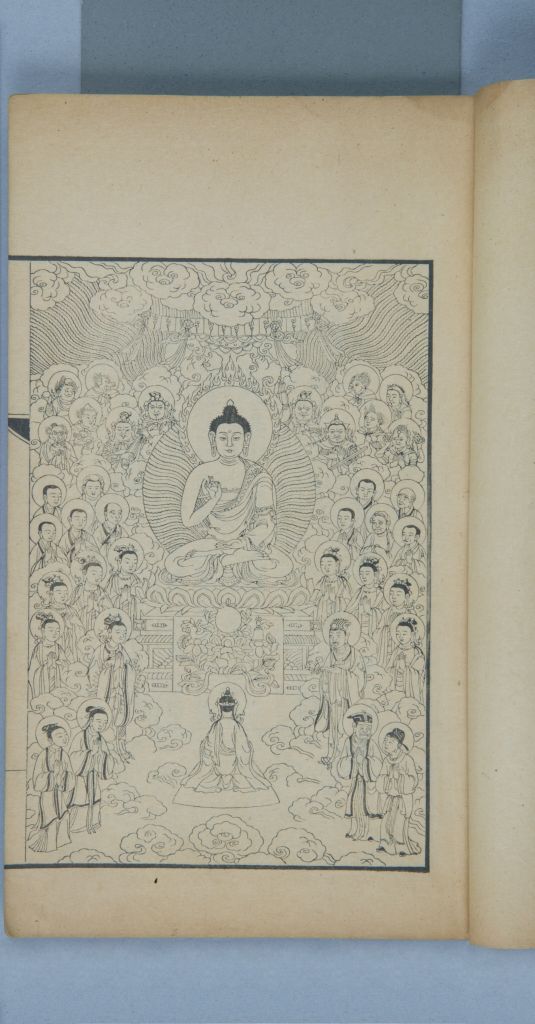

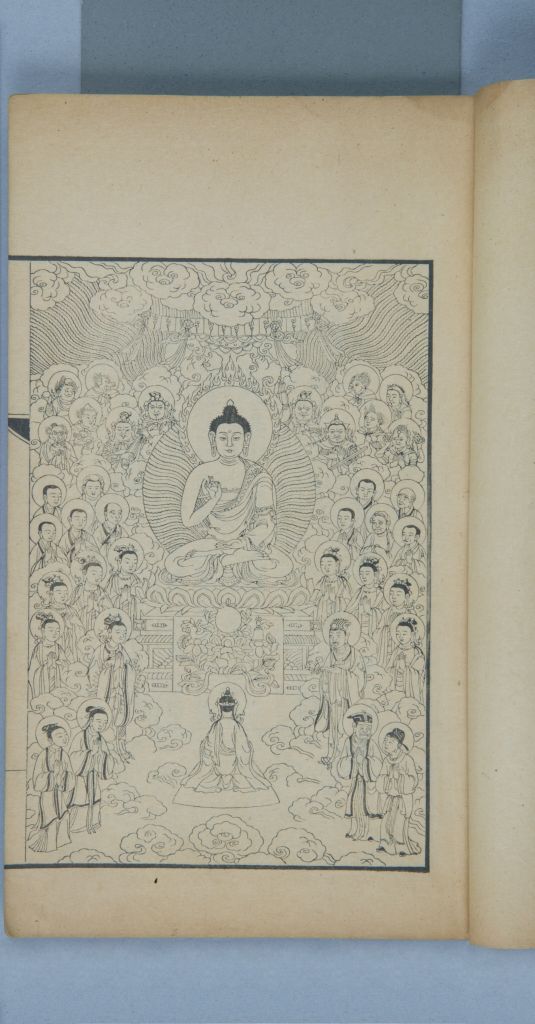

此书在写绘、雕版、刷印、装潢等方面均堪称清代雍正朝内府刻书的代表作。尤其卷首所附版画插图镌刻相当精细,是当时佛教经卷扉页画的佳作。

内府

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

说法

说法即宣说佛法,以化导利益众生。与说教、说经、演说、劝化、唱导等同义。

韦驮

梵文Skanda(塞建陀)音译的讹略,亦称韦天将军。佛教护法天神。传说为四天王中南方增长天王的八将之一,居四天王三十二将之首。自唐初道宣记载其事迹以来,其塑像被安置于寺院中,一般穿古武将服,执金刚杵,立于天王殿弥勒像之后,面对大雄宝殿内的释迦牟尼像。

牌记

宋版书中印有刻书者堂号、主人姓名、刊刻时间等字样,四周围以墨框者称为牌记,亦称墨围、木记或书牌。多为长方形,还有钟形、鼎形、碑形、亚字形、葫芦等形状。一般置于封面页的后半页,也有置于序末、目录末、某卷末或书末的。元、明刻书多仿效之。此外,明、清盛行在书前内封镌三行宽竖格刻印著者姓名、书名、刻书者堂号、刊刻年月等字样,类似现代书籍的版权页。有人将以上种种统称为牌记或书牌。

大乘

大乘,意指大的交通工具。不以个人之觉悟(如小乘行者)为满足,而以救度众生为目的,一如巨大之交通工具可载乘众人,故称为大乘。以此为宗旨之佛教派别,即是大乘佛教。我国与日本之宗派大都属于大乘佛教。

文殊

佛教菩萨名,又称“文殊师利”,也译作“曼殊室利”,意译为妙德、妙吉祥。以智慧著称,手持宝剑,骑坐青狮,与普贤菩萨常侍释迦牟尼佛左右。

菩萨

菩提萨埵之略称,为十界之一。即指以智上求无上菩提,以悲下化众生,修诸波罗密行,于未来成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圆满、勇猛求菩提者。

佛陀

又作浮屠、浮图、佛驮等。意为觉者、知者。原本指释迦牟尼,后演为党觉悟真理者之总称。

法界

指意识所缘对象之所有事物。为十八界之一。据《俱舍论》卷一载,受、想、行三蕴与无表色、无为法、称为法界;于十二年中,则称为法处。然十八界中其他十七界也称为法,故广义泛指有为、无为之一切诸法,也称为法界。

摩诘

摩诘,即唐代画家、诗人王维(701--761年)之字。因官至尚书右丞,故世称“王右丞”。他画山水能吸收众家之妙,有接近李思训的青绿山水,也有“踪似吴生(道子)而风致标格特出”的山水松石。其水墨画尤为人称许,与张璪、项容等同为早期水墨画家。王维亦能画人物及佛像。明代董其昌创立“南北宗论”时,把王维推为南宗之祖。

玄奘

玄奘(约600-664年),俗名陈袆,洛阳缑氏(今河南偃师缑氏镇)人。唐代著名的高僧、旅行家、学者、翻译家。他不畏艰难险阻,西行印度求法取经,归国后又全力投入佛教典籍的翻译事业。他的毕生活动对我国和亚洲许多国家的宗教界和学术界产生了重大的影响。

北凉

公元397年匈奴人沮渠蒙逊起兵,推段业为凉王,是为“神玺“元年。后杀段业自立,412年据姑藏(今武威),史称“北凉”,是东晋十六国之一。公元439年北凉为北魏所灭。

竺法护

竺法护(生卒年不详),又称支法护,西晋译经僧。祖先为月支人,世代居住在敦煌。竺法护于晋武帝泰始元年(265年)携带大批胡本佛经至中原,居住在长安、洛阳,翻译佛经,传授佛法。当时的人称他为月支菩萨、敦煌菩萨、敦煌开士、本斋菩萨等。

维摩诘

佛教人物名,又名毗摩罗诘(梵文为Vimaiakirti),意译无垢称,或作净名。他是与释迦牟尼同时期的佛教中的重要人物,擅长于现身说法及思辩,以讲大乘教经闻名。

曼陀罗仙

曼陀罗仙(生卒年不详),扶南国(柬埔寨古名)人。梁武帝时携带梵本来华,武帝下诏命他与僧伽跋罗共同翻译《宝云》、《文殊般若经》等共十一卷。因为他不通华语,所译经文多不达意。

佛陀多罗

佛陀多罗(生卒年不详),汉名觉救,北天竺罽宾(今阿富汗地区)人。据宋代赞宁撰《宋高僧传》卷二记载,佛陀多罗携佛经来到中国,在洛阳白马寺译出《大方广圆觉了义经》。后不知所踪。

释鸠摩罗什

释鸠摩罗什(343或344—413年),即拘摩罗耆婆、鸠摩罗什婆,意为“童寿”。十六国时高僧,龟兹人,祖籍天竺。7岁随母出家。9岁以后,游学罽宾、月氏、疏勒等国,学小乘、大乘,精研《中论》、《十二门论》等,誉满西域。20岁还龟兹。前秦建元十八年(383年),吕光破龟兹,得罗什,罗什遂滞留凉州18年,得通汉文。后凉灭,入长安,为后秦姚兴国师。姚兴开辟逍遥园译场,罗什为主译,前后达8年。据《大唐内典录》载,其共译佛经98部,425卷。大乘部之《妙法莲华经》、《大方等大集经》、《维摩诘经》、《中论》、《百论》、《大智度论》等均出其手,译文典丽而不失原意。现存著作有《大乘大义章》。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫