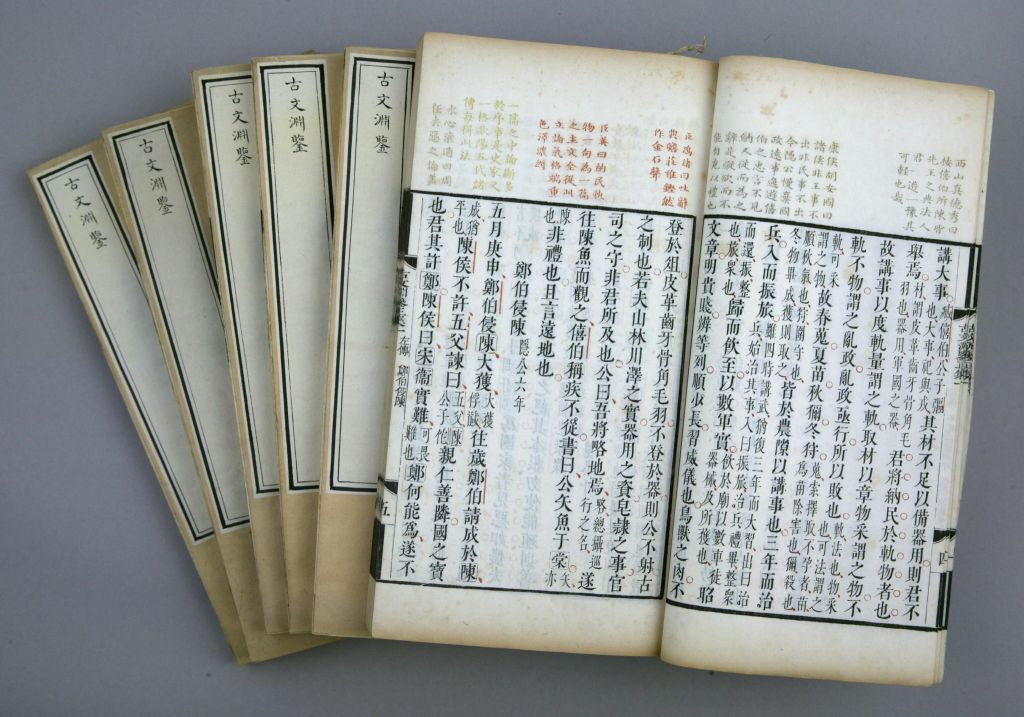

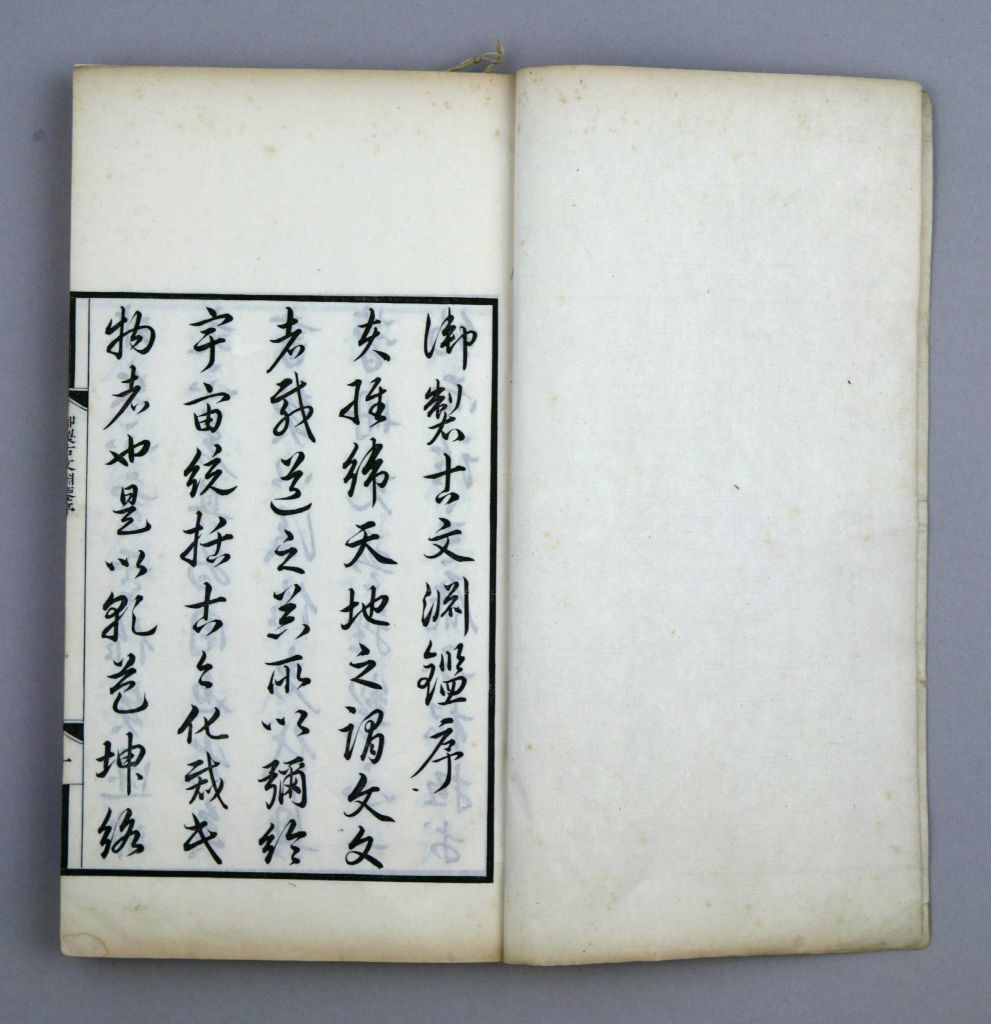

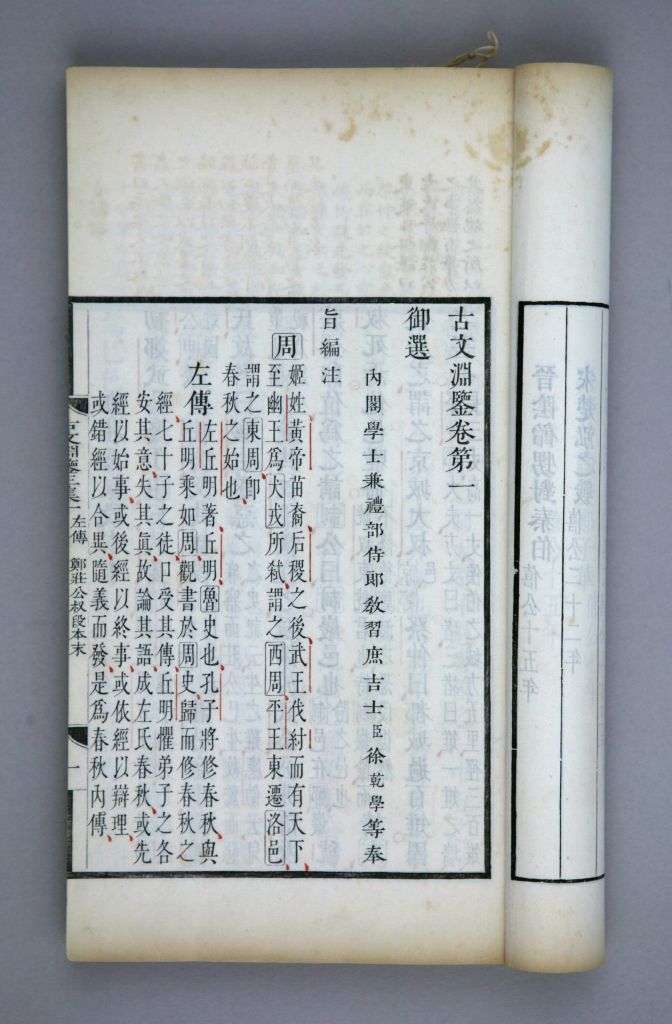

此书亦名《渊鉴古文选》,是集历代散文为一书的文学总集。康熙皇帝认为,将中国古文选编为总集的除梁萧统的《文选》外,尚有唐姚铉的《文粹》、宋吕祖谦的《文鉴》等,它们所选取的都是某一朝、某一代的文章,然而古今文章却是源远流长,盛衰错综,怎可局限于一朝一代?故于康熙二十四年亲自选录上起春秋、下迄宋末的文章,包括左传、国语、国策等书及诒、表、书、议、奏、疏、论、序诸体文,择其辞义精纯可以鼓吹六经者汇为正集;间有瑰丽之篇,列为别集;旁采诸子录其要论,以为外集,共合1,324篇。康熙逐篇品评,命徐乾学等人编注。该书参照宋真德秀的《文章正宗》、李善注的《文选》、楼昉的《古文标注》等书例,严格筛选,考证详明,详略得宜,并载前人名家评语、康熙御批和徐乾学等11人所作注释,交武英殿以五色套印颁行。凡正文以墨色示之,前人诸家评语列诸书的天头,分别以黄、绿、蓝三色示之,康熙御批并本朝诸臣注释亦列诸书眉,用朱色标示。另正文有朱色断句。康熙四十九年刊刻完竣。其雕镌、套色、刷印皆极精工,朱、墨、黄、蓝、绿五色鲜明艳丽,令人爱不释手,显示出清初内府多色套印技术的高度水平。

康熙皇帝对《古文渊鉴》一书备加喜爱,“常备案头,以备温习”,并要求内外官员认真学习。故仅在康熙时期,除此种本外,宫中还有4种版本:一为康熙年内府五色精写本;二为康熙年四色套印本;三为康熙年二色套印本;四为康熙年内府刻满文本。清乾隆年间还刻有古香斋袖珍本。

《中国古籍善本书目》集部著录。

玄烨

套印

由数件大小不等的单独印章相套合而成的组印,又有人称之为子母印,一般有2到4件不等。套印出现于东汉后期,常见于魏晋时期,均为铜质。汉末的套印形体较小,印钮为龟钮或瓦钮。大印印台中空,侧面开口,小印嵌入,两件相套合。魏晋时期的套印形体较大,印钮为避邪钮,有多至四印相套者,但最内的小印往往是扁小的双面印。套印的出现与印凭的使用对象有关,外层印面均是印主人的姓名,内中小印之印文则是其字号。套印的使用表明印章的功用划分更为细致。

徐乾学

徐乾学(1631—1694年),字原一,号健庵,江苏昆山人。明末清初学者顾炎武之甥。清康熙九年(1670年)进士,授编修,历官至刑部尚书。与弟徐秉义、徐元文均为贵官。曾总裁《一统志》、《明史》、《会典》等书。与高士奇、王鸿绪等互相标榜,其家人、门客、子侄亦受贿营私,横行乡里,因而屡遭劾奏。著有《读礼通考》、《通志堂经解》、《传是楼书目》、《澹园集》等。

武英殿

套印本

套印,即在同一版面上刷印出几种不同的色彩。它是在雕版印刷的基础上发展起来的更为精细、复杂的印刷,它使书籍现出五彩斑斓的面貌。 早期的套印技术雕一版而涂以多色,一次印成,称为“涂版”或“套色”。此法容易串色而致模糊不清,后改为分版印刷,即把同一版面上需用的几种颜色分别刻成同样大小的几块版,然后在一张纸上依次加印,称作“套版”或“套印”。相比较而言,后一种方法更为精细。从现存实物看,套印本少者两色,多者五、六色,颇为美观。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

内阁

明代始设的中央机关。清代内阁系由关外时期的内三院所改,至康熙九年(1670年)始成定制,名义上是最高的权力机关,赞襄庶政,办理章疏等,但由于清代先后设立了议政王大臣会议、南书房、军机处等权力机关,大大削弱了其实际预政的功能。

庶吉士

又称庶常。明清时期由进士中选入翰林院学习者。始设于明洪武年间,择进士于六科及府部、翰林院诸衙门学习办事。明永乐二年(1404年)于翰林院专设庶常馆,选进士文学优等及善书写者入馆,称为翰林院庶吉士。其名取《书经》“庶常吉士”之义。其后进士选庶吉士,或每一科选,或间科一选,或数科不选,无定制,无定额。三年期满考试,优者留翰林院为编修、检讨等官,谓之留馆;次者出为给事中、御史,或出为州县官,谓之散馆。清沿明制,每科一选。初于殿试后举行,雍正元年(1723年)起改在朝考之后进行。

内阁学士

官名,俗称阁学。为内阁大学士之属官。清崇德元年(1636年)定内三院官制,于三院共设学士5人。后内三院改为内阁,仍设学士。定额缺为满学士6人,汉学士4人。其品级初期曾有升降,至雍正八年(1730年)定为从二品,例以詹事府詹事、少詹事及寺卿、翰林院侍读学士等升任。内阁满学士掌奏本章,凡御门听政时进折本,朝审、秋审时奏各省勾到人犯等;汉学士掌批题本之汉字谕旨。乾隆五十八年(1793年)以前内阁学士均兼礼部侍郎衔,并由钦命满、汉各1人掌稽查中书科事,或命于各书馆兼总裁、总纂等官。

萧统

萧统(501-531年),即昭明太子,字德施,小字维摩,南朝梁武帝长子。梁武帝天监初立为太子。夙慧,5岁遍读《五经》。既长,明于庶事。信佛能文,遍览众经,东宫藏书3万卷。引纳才士,商榷古今,恒以文章著述,一时文风大盛。编有《文选》,以“事出于沉思,义归于翰藻”为标准选录各体诗文,为现存最早的诗文总集。另有《昭明太子集》行世。

吕祖谦

吕祖谦(1137-1181年),字伯恭,浙江金华人。宋隆兴元年(1163年)进士。历官著作郎兼国史馆编修。与朱熹、张栻友善,时称“东南三贤”。为学主明理躬行,反对空谈心性,开浙东派先声。卒谥“成”。

康熙皇帝

天头

立轴款式的书画,其左右两边的镶料称之为“边”,上、下两头的镶料称之为“天地”或“天头”、“地头”。对联、条屏以及竖式镜心的镶料名称亦同上。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

《中国古籍善本书目》

此书为中国现存公藏善本书目的总汇,收录了各级各类公藏部门如各省、自治区、直辖市图书馆,博物馆,文物保管委员会,高等院校,科学院系统图书馆,中等学校,文化馆,寺庙等781家单位的现存善本图书约13万部,但台湾地区除外。版本目录学上关于“善本”的含义向来是指精加校雠、误字较少的版本或稀见旧刻以及名家抄校、前贤手稿之类。本书目据上述范围选取具有历史文物性、学术资料性、艺术代表性而又流传较少的书籍,但不包括少数民族文字古籍。本书目按经、史、子、集、丛5部编排,分部出版。各部类所收各书以著者的时代先后为序;同书有多种版本者,亦按时代先后,先刻本,次抄本,有稿本者排在各本之前。每部书依次著录其书名、卷数、编著注释者、版本、批校题跋者及统一编号。每部书之后有藏书单位代码表和藏书单位检索表。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫