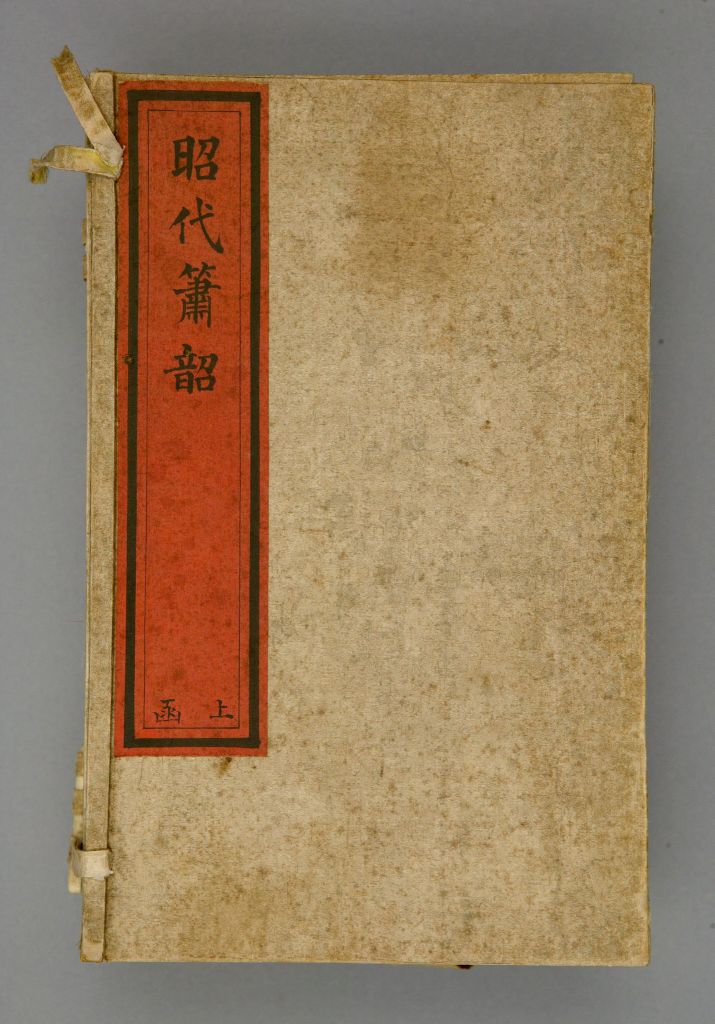

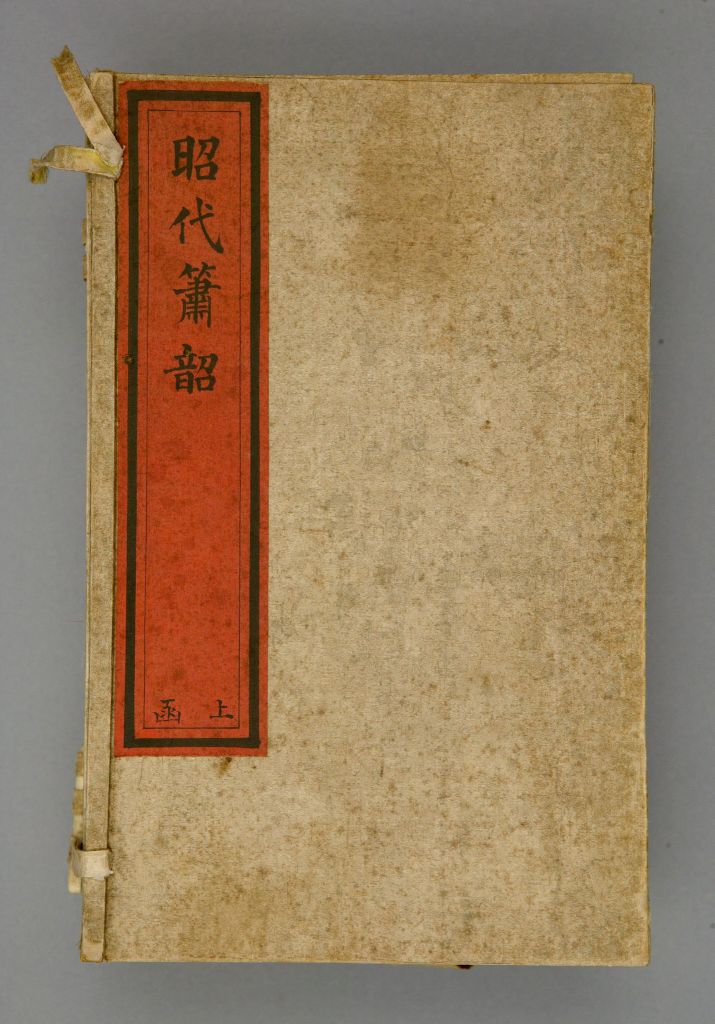

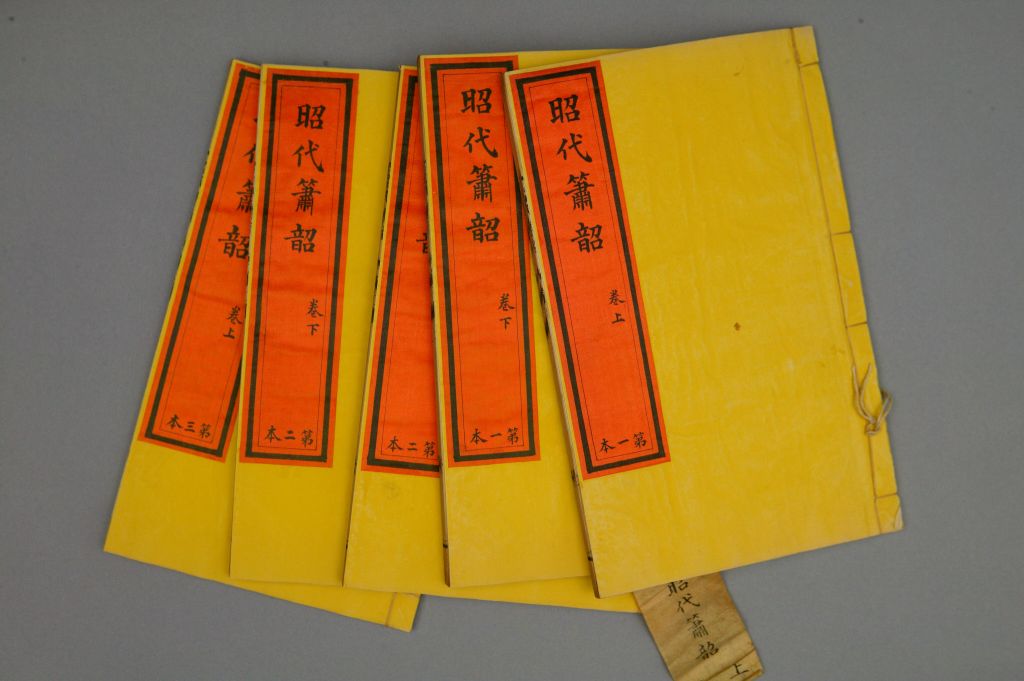

《昭代箫韶》函套

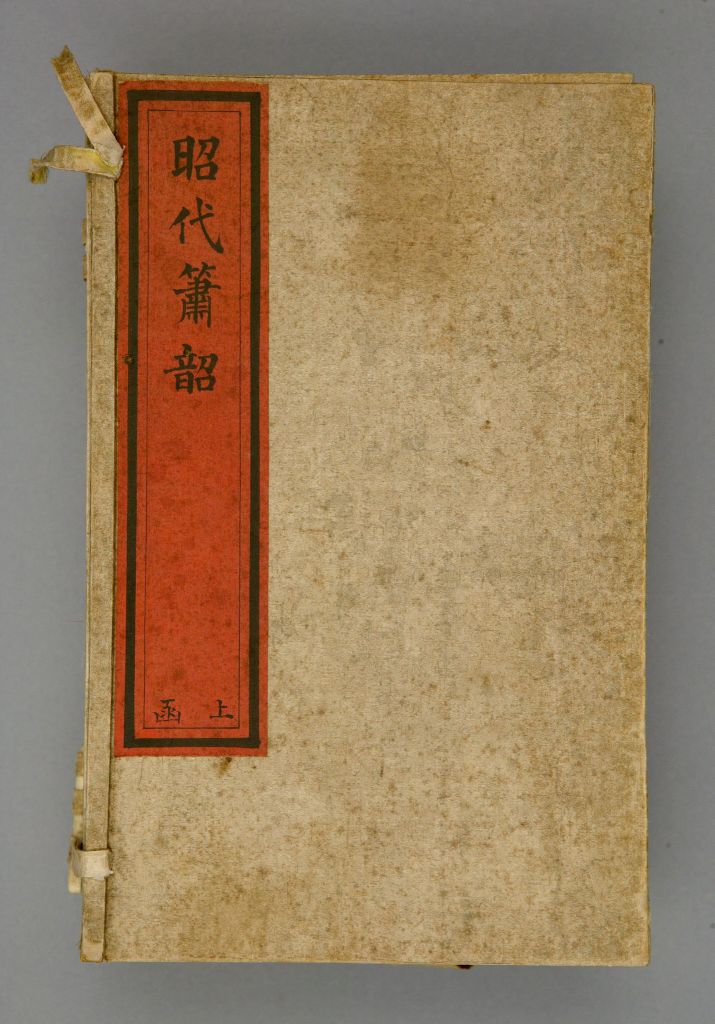

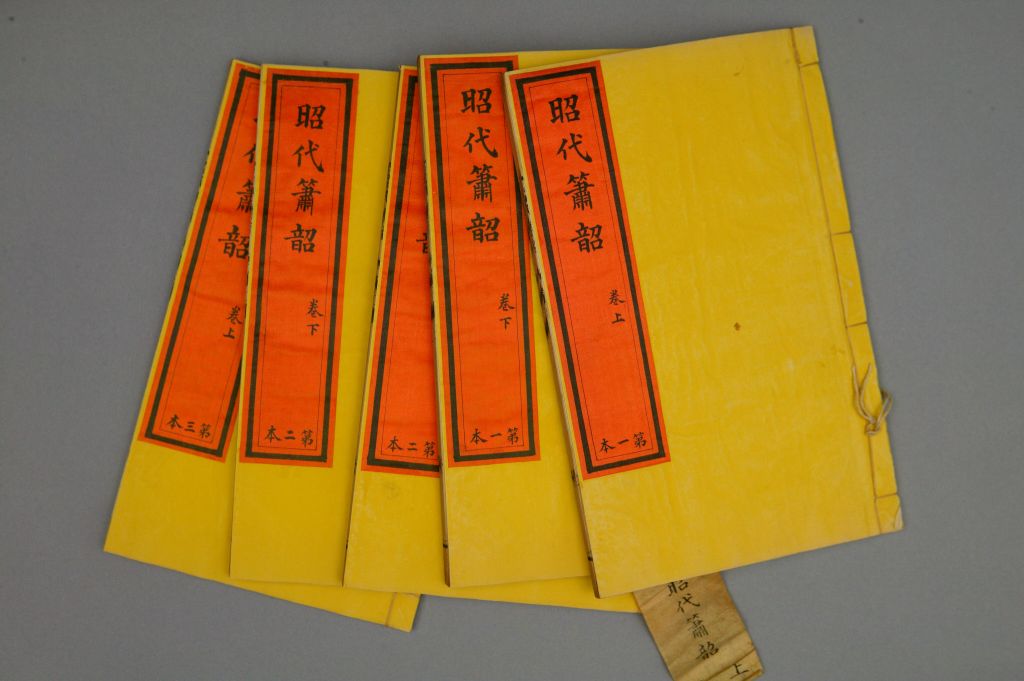

《昭代箫韶》函套  《昭代箫韶》封面

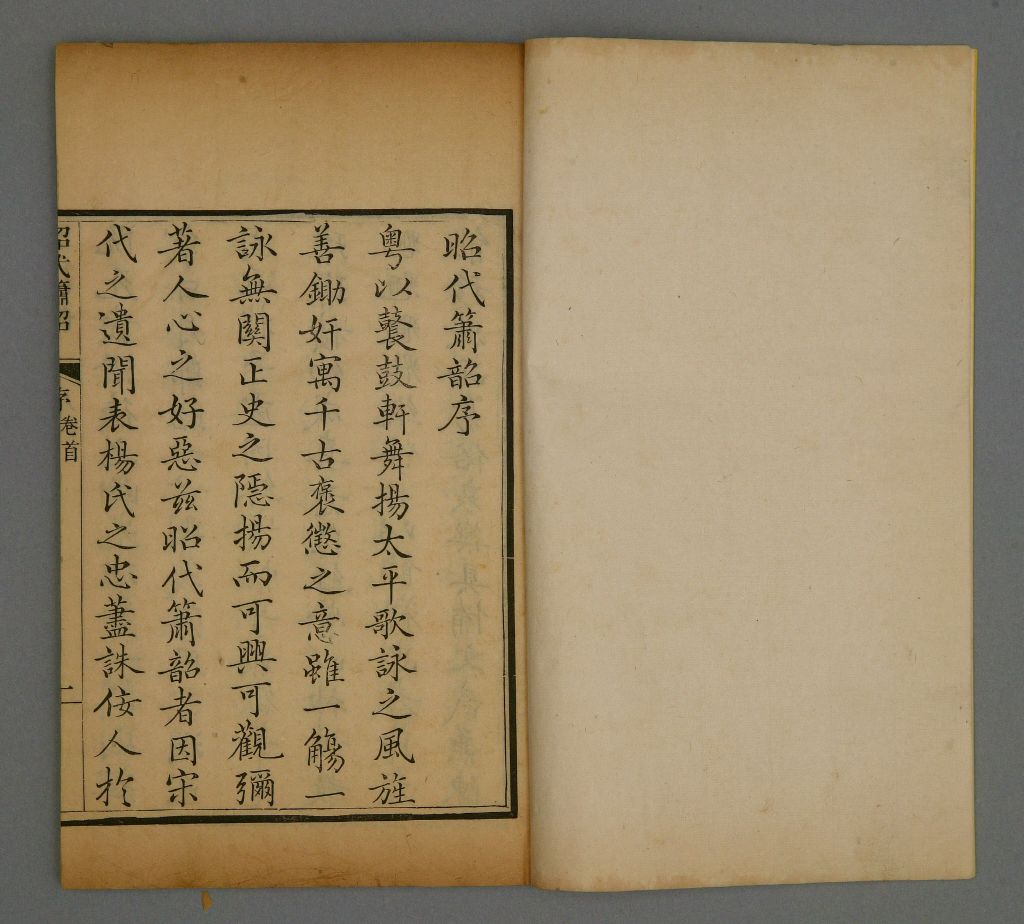

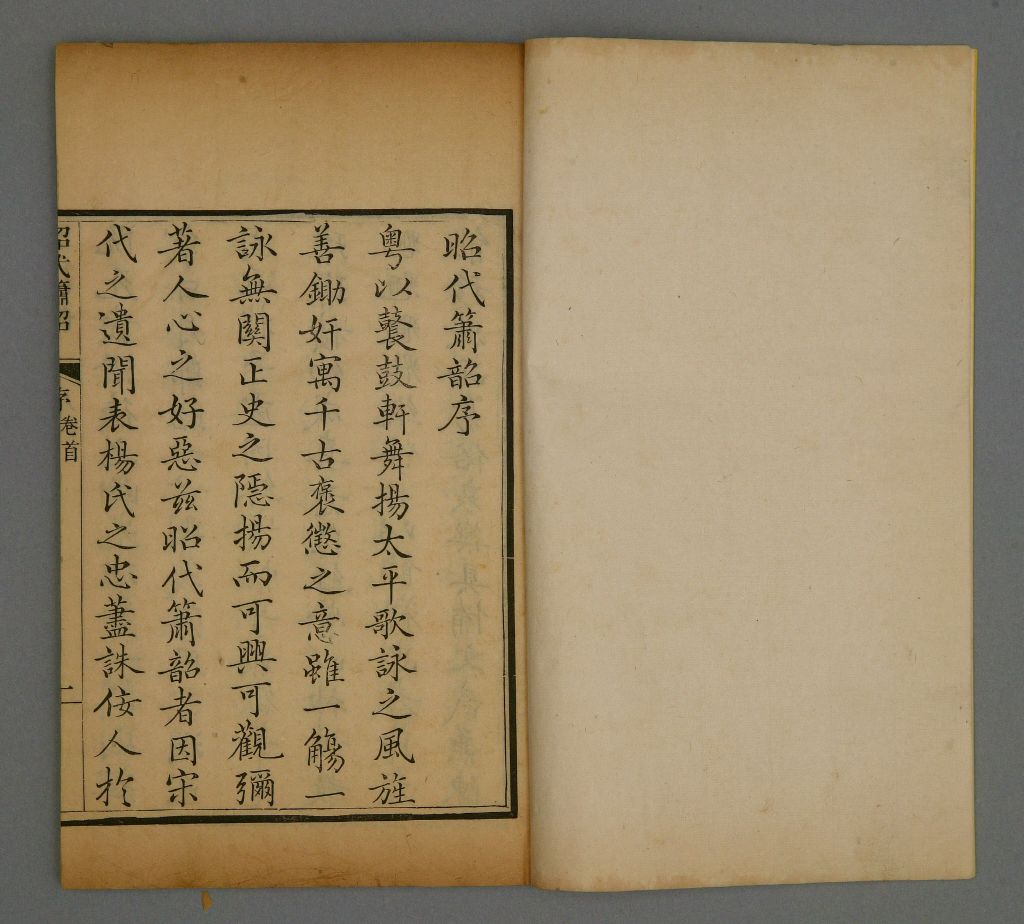

《昭代箫韶》封面  《昭代箫韶》序

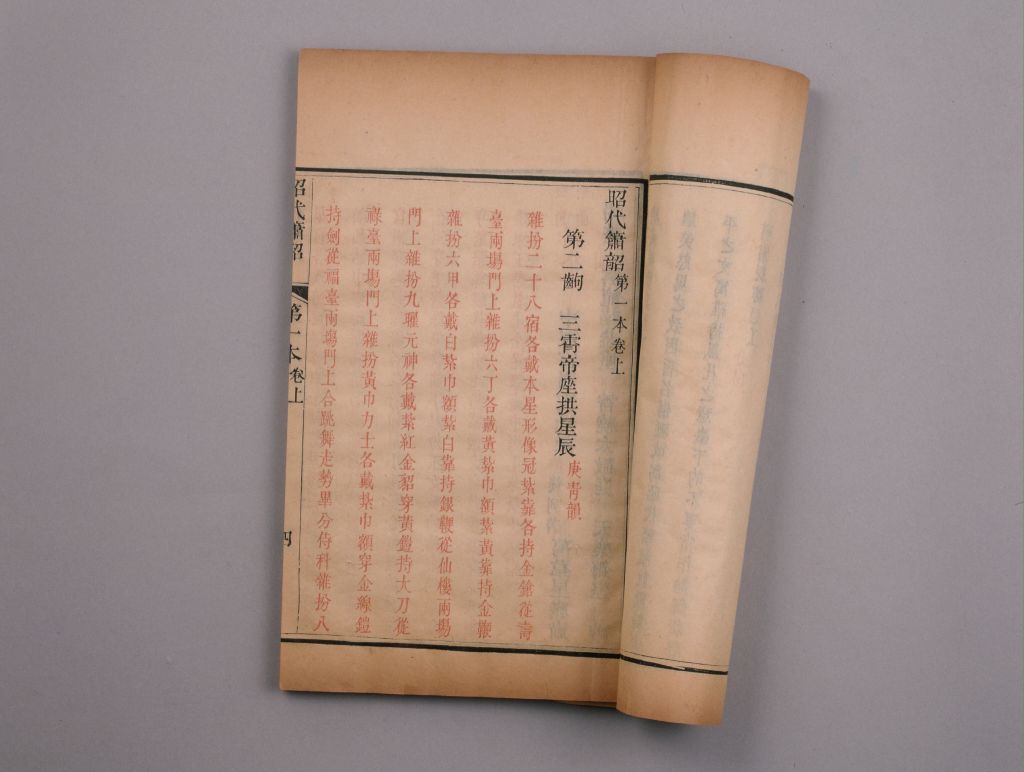

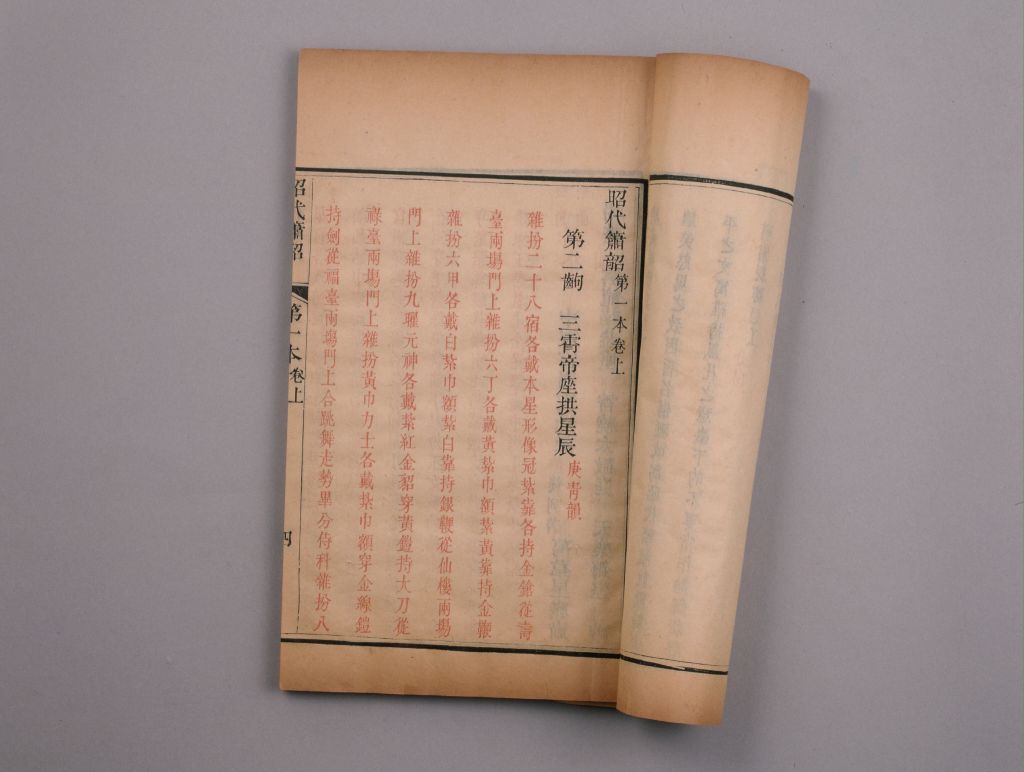

《昭代箫韶》序  《昭代箫韶》内页1

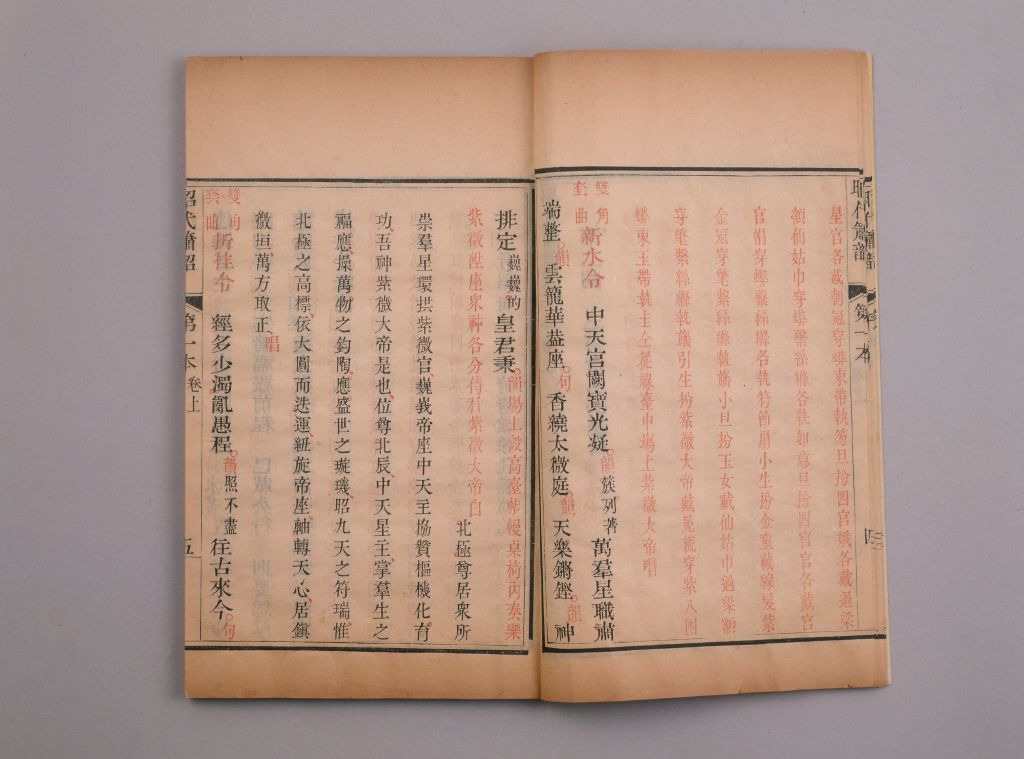

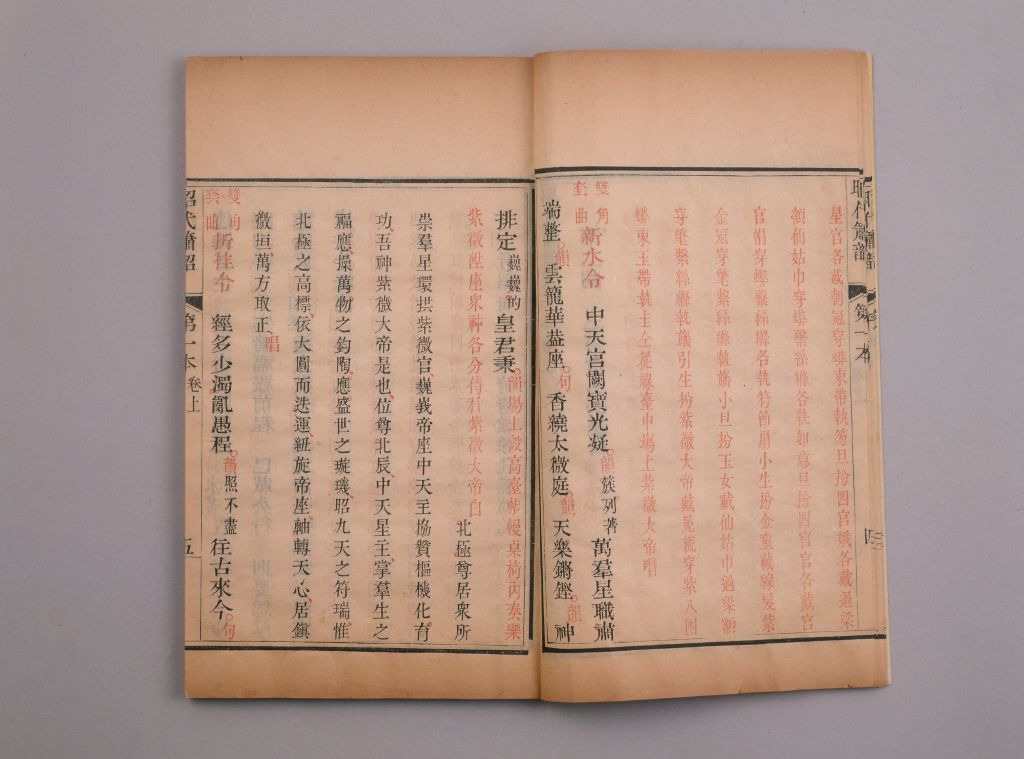

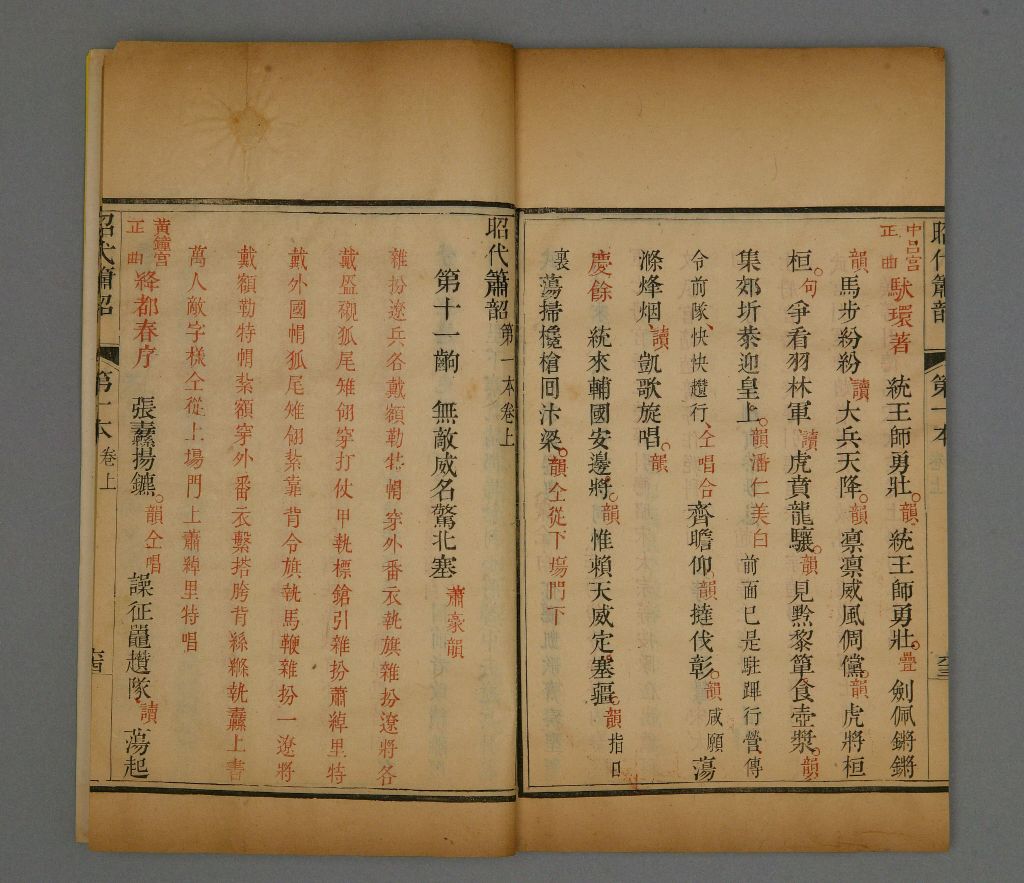

《昭代箫韶》内页1  《昭代箫韶》内页2

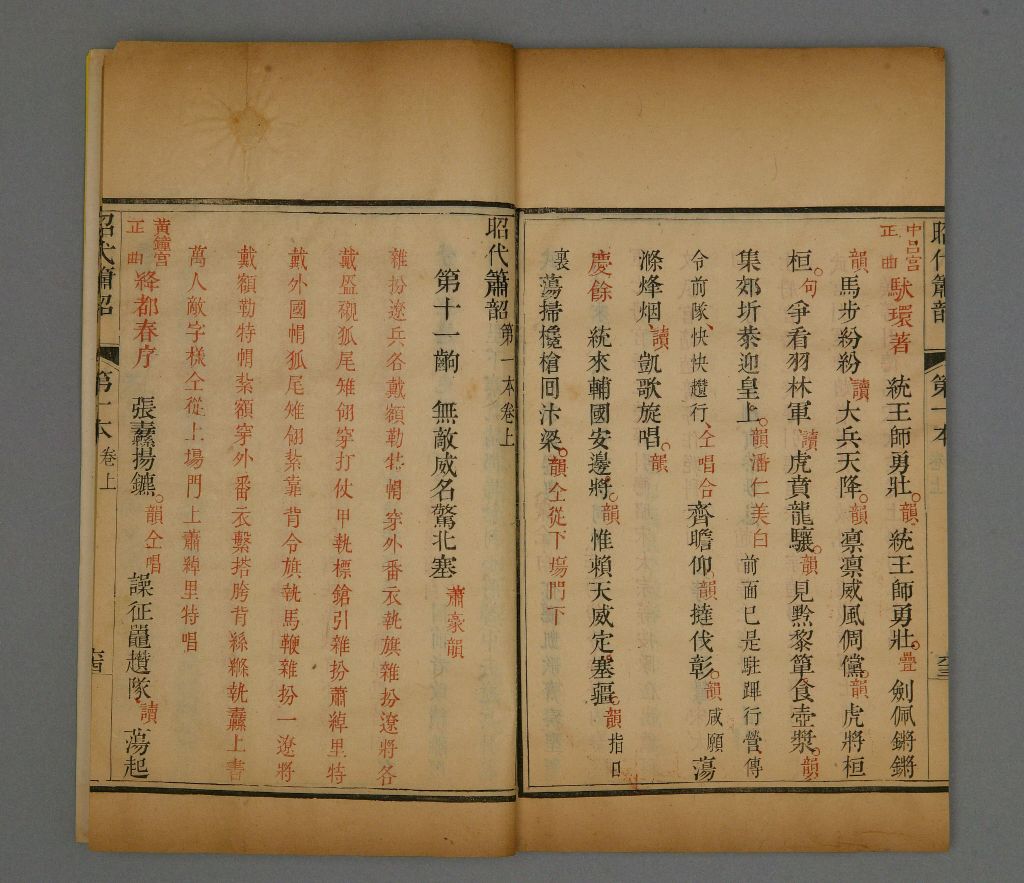

《昭代箫韶》内页2  《昭代箫韶》内页3

《昭代箫韶》内页3

在清代宫廷中,本剧属于“朔望承应”剧目。《昭代箫韶》全剧共240出,取材于《杨家将演义》。内容描写北宋名将杨继业全家尽忠报国,贤王德、昭辅政的故事。乾隆以来,清朝的政治、经济和文化逐步进入鼎盛时期,乾隆皇帝更加注重提倡和保持封建社会正统的伦理道德,并且寓教于乐。此剧撰写的目的在开场白中就有所表述,“明善除奸嘉勇。假优孟冠裳,声寄管弦,缓调轻弄。演出褒忠奖孝,诛妄除奸。俾令迷顽悔恸”,也就是说借唱戏来扬善惩恶,褒奖忠孝之士,惩罚奸恶之人。

《中国古籍善本书目》、《清代杂剧全目》等书著录。

武英殿

朱墨套印

指用红色和黑色套印的书籍,一般文字用黑色,句读或圈点用红色。

套印本

套印,即在同一版面上刷印出几种不同的色彩。它是在雕版印刷的基础上发展起来的更为精细、复杂的印刷,它使书籍现出五彩斑斓的面貌。 早期的套印技术雕一版而涂以多色,一次印成,称为“涂版”或“套色”。此法容易串色而致模糊不清,后改为分版印刷,即把同一版面上需用的几种颜色分别刻成同样大小的几块版,然后在一张纸上依次加印,称作“套版”或“套印”。相比较而言,后一种方法更为精细。从现存实物看,套印本少者两色,多者五、六色,颇为美观。

套印

由数件大小不等的单独印章相套合而成的组印,又有人称之为子母印,一般有2到4件不等。套印出现于东汉后期,常见于魏晋时期,均为铜质。汉末的套印形体较小,印钮为龟钮或瓦钮。大印印台中空,侧面开口,小印嵌入,两件相套合。魏晋时期的套印形体较大,印钮为避邪钮,有多至四印相套者,但最内的小印往往是扁小的双面印。套印的出现与印凭的使用对象有关,外层印面均是印主人的姓名,内中小印之印文则是其字号。套印的使用表明印章的功用划分更为细致。

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

宫调

中国古代音乐术语。根据中国古代音乐理论,凡以宫为主音的乐曲概称为宫,以商、角、征、羽诸音为主音的乐曲统称为调,二者合称宫调。因此“宫调”就是音调的意思,具有调高和调式双重含义。

科文

戏曲表演术语。剧本中提示在舞台上的动作、表情和效果等的文字。

服色

即戏曲服装。包括服装的样式和颜色等。

韵句

戏曲音乐术语。韵,指用于作曲、谱曲、度曲和舞台唱念的汉语音韵,称曲韵或句韵,剧本中又简称韵。戏曲语言是文学性和音乐性都很强的艺术语言,它不仅要使人听懂,还要给人以美感,从动听、明义而至动情。戏曲唱词继承了民歌和古代诗歌的传统,讲究押韵和平仄四声,因而剧本中凡需押韵处注“韵”字,反之注“句”字。

弋腔

弋腔:又称弋阳腔,戏曲声腔之一。由宋、元南戏流传至江西弋阳,与当地方言、民间音乐结合,吸收北曲而成。弋腔至迟在元代后期已经出现。明、清两代,弋腔在南北各地繁衍发展,成为活跃于民间的主要声腔之一。其唱腔结构来自南戏的曲牌联套体制,角色行当也承南戏,分生、旦、净、末、丑。其舞台表演,即唱、作、念、打则只用锣鼓节制、帮衬,无管弦伴奏。清代宫廷承应戏系列中弋腔占十分之三。

朔望承应

朔望日,即农历每月初一和十五日,民间有祭神习俗。朔望日在明朝是朝谒日。入清以后,各项祭祀礼仪多于明朝,但无朔望祭祀,也不举行朔望朝礼,只于宫廷中承应戏剧。因此宫中每月初一、十五演出的戏剧称“朔望承应”。因为没有专为此项承应所撰写的剧本,由此分析朔望承应的目的主要是为了取悦帝后。内容多为神仙道化、吉庆祥瑞或大型神话、历史故事。常年演出的大戏有《鼎峙春秋》(三国故事戏)、《忠义旋图》(水浒故事戏)、《昭代箫韶》(北宋故事戏)、《升平宝筏》(西游记故事戏)、《铁旗阵》等剧目。此外,还有一些南腔北调的地方戏剧等。这些剧本是张照、周祥钰、王廷章等根据小说改编的,多为数十出至上百出的大戏,一部戏演完需要数十天。清末,许多剧被改编成皮簧(京剧)单本折子戏。

《中国古籍善本书目》

此书为中国现存公藏善本书目的总汇,收录了各级各类公藏部门如各省、自治区、直辖市图书馆,博物馆,文物保管委员会,高等院校,科学院系统图书馆,中等学校,文化馆,寺庙等781家单位的现存善本图书约13万部,但台湾地区除外。版本目录学上关于“善本”的含义向来是指精加校雠、误字较少的版本或稀见旧刻以及名家抄校、前贤手稿之类。本书目据上述范围选取具有历史文物性、学术资料性、艺术代表性而又流传较少的书籍,但不包括少数民族文字古籍。本书目按经、史、子、集、丛5部编排,分部出版。各部类所收各书以著者的时代先后为序;同书有多种版本者,亦按时代先后,先刻本,次抄本,有稿本者排在各本之前。每部书依次著录其书名、卷数、编著注释者、版本、批校题跋者及统一编号。每部书之后有藏书单位代码表和藏书单位检索表。

杂剧

杂剧:晚唐已见“杂剧”之名,其特点不详。其后有宋杂剧、元杂剧、温州杂剧、南杂剧等。先所称杂剧通常指元杂剧,每本以四折为主,有时另加楔子,每折用同宫调同韵的北曲套数和宾白组成。关汉卿、王实甫、马致远、纪君祥等都是元杂剧的杰出作家。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫