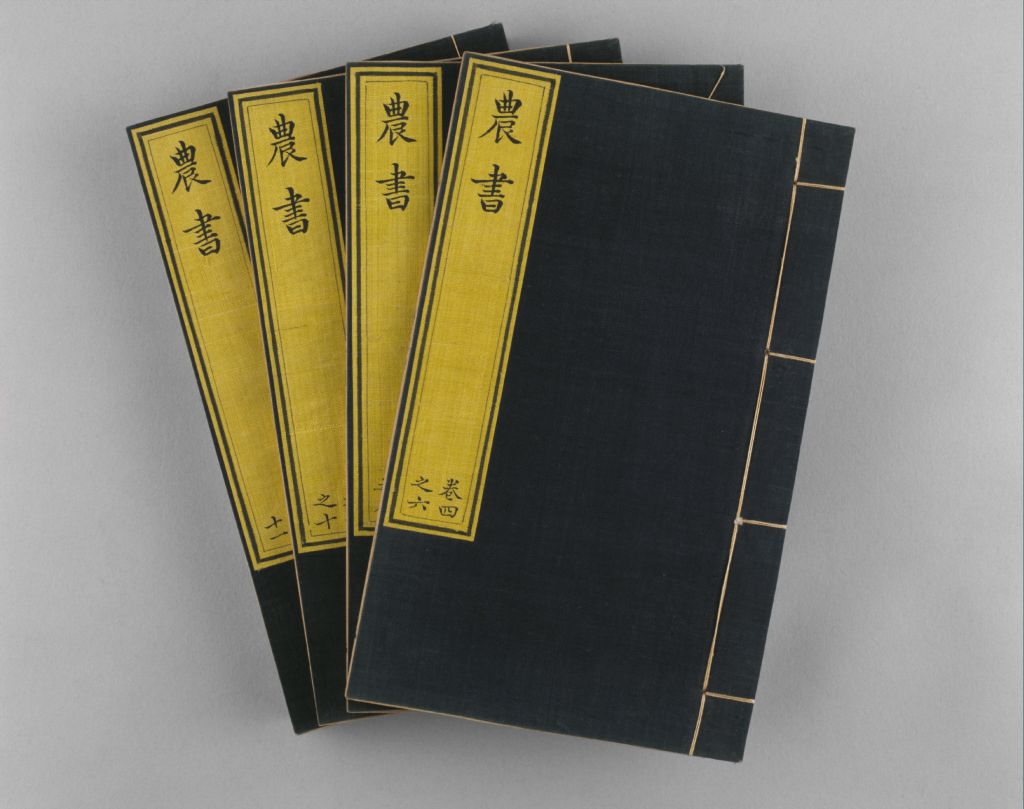

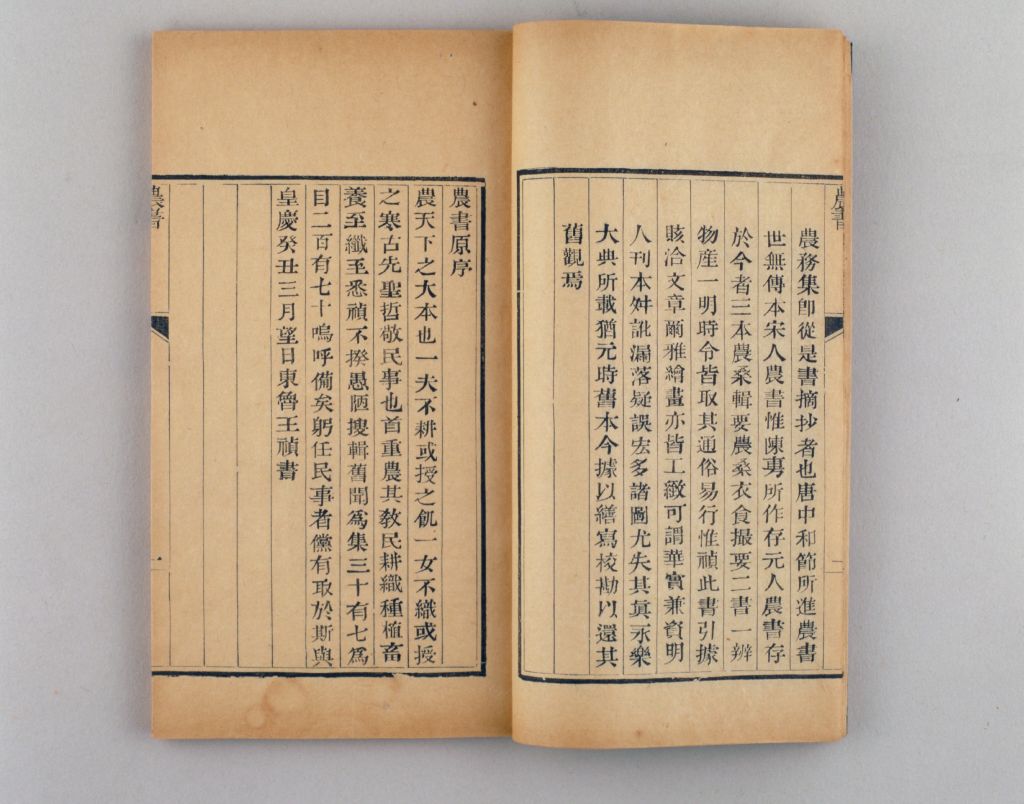

卷前有乾隆甲午(三十九年,1774年)仲夏《御制题武英殿聚珍版十韵有序》,王祯原序,四库馆臣撰农书提要。

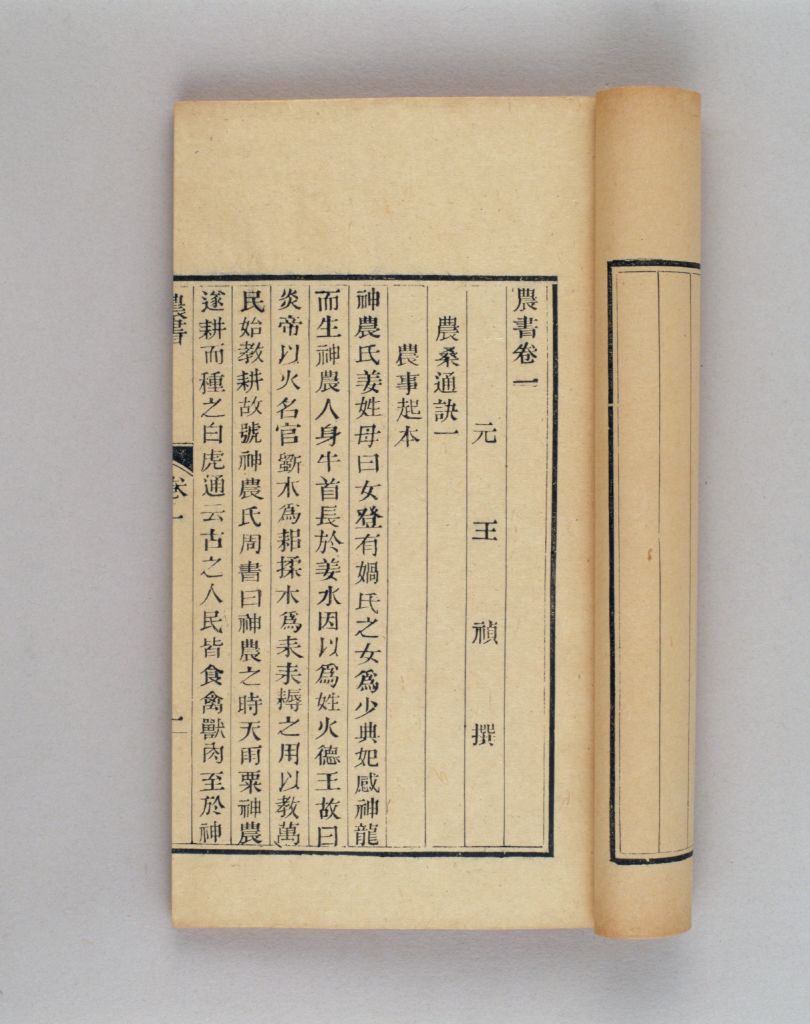

中国为农业大国,素来尚农、重农。清王朝亦深明“圣人治天下,必本于农”的道理,将其作为基本国策,自康熙至嘉庆诸帝都曾敕令编绘有关农业题材的书籍。乾隆三十九年(1774年),儒臣将元、明时期刊行过多次后又失传的王祯《农书》从《永乐大典》中辑出,篇幅约为原书的五分之二,以聚珍版(木活字)印行。

本书是集当时中国农学之大成的重要著作。内分农桑通诀、百谷谱、农器图谱三大部分,另有杂录二目,文13万余字,插图约300幅。此书第一次对包括农、林、牧、副、渔在内的广义的农业生产知识作了较全面、系统的论述,提出了一个中国传统的农学体系,不仅对于农学史有较高的研究价值,而且在经济、科技等方面均具有重要的意义。

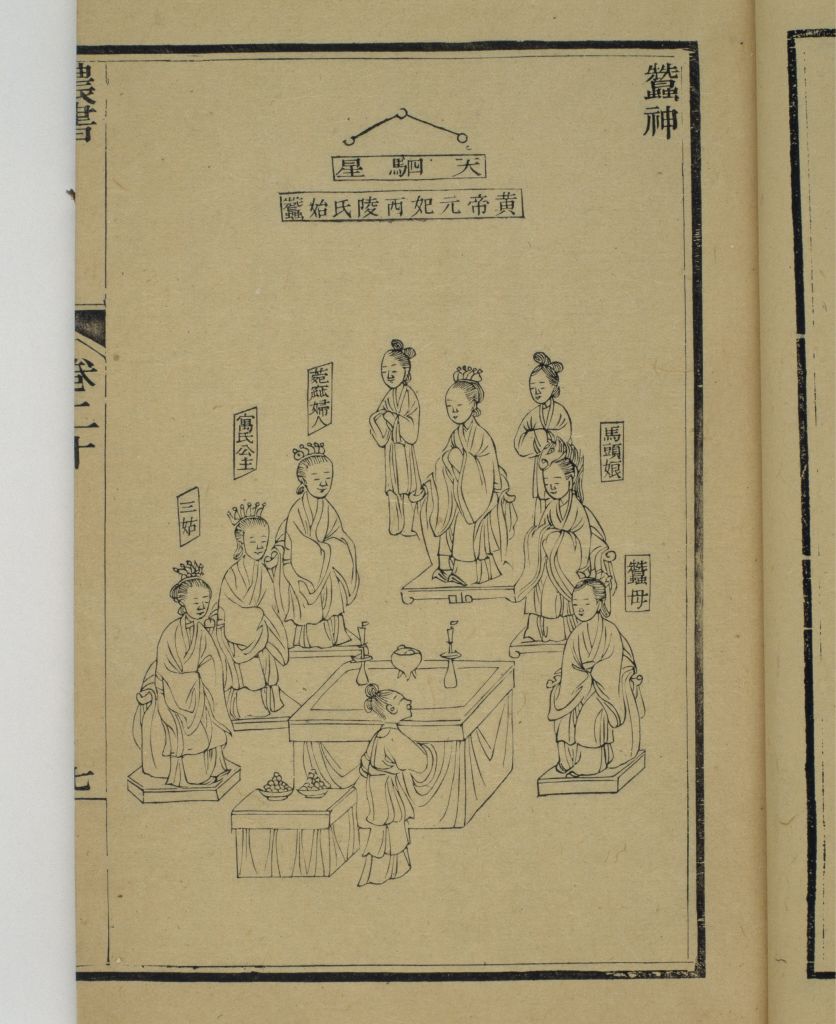

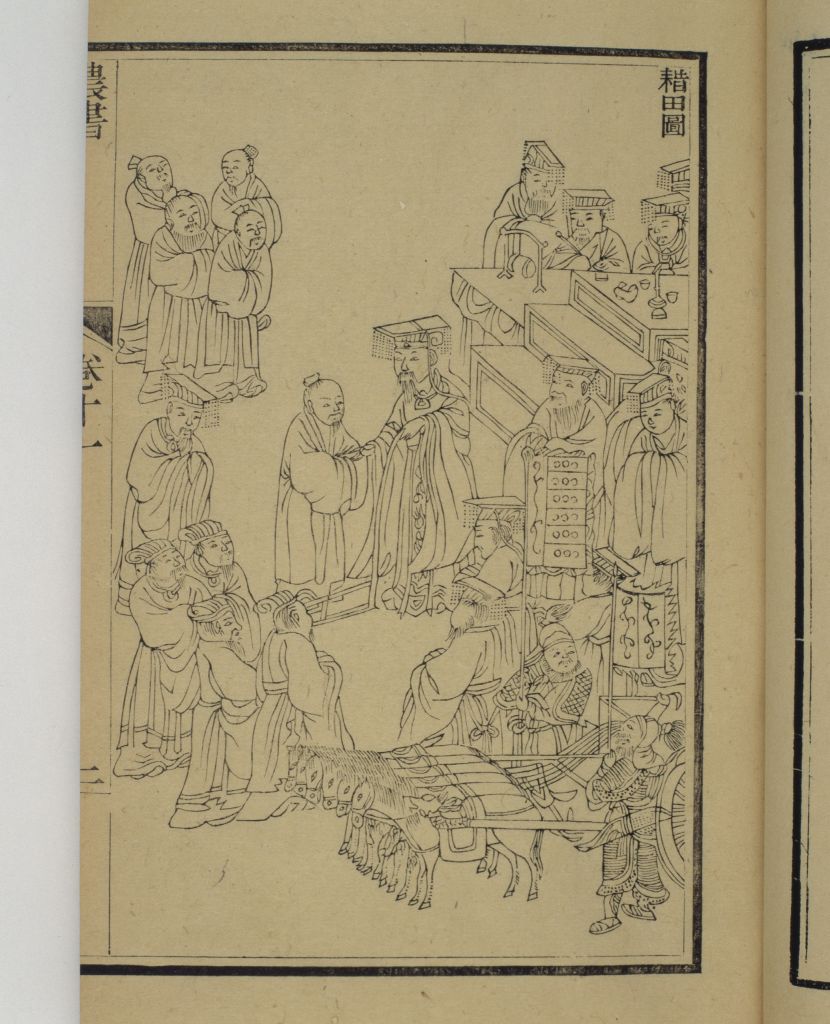

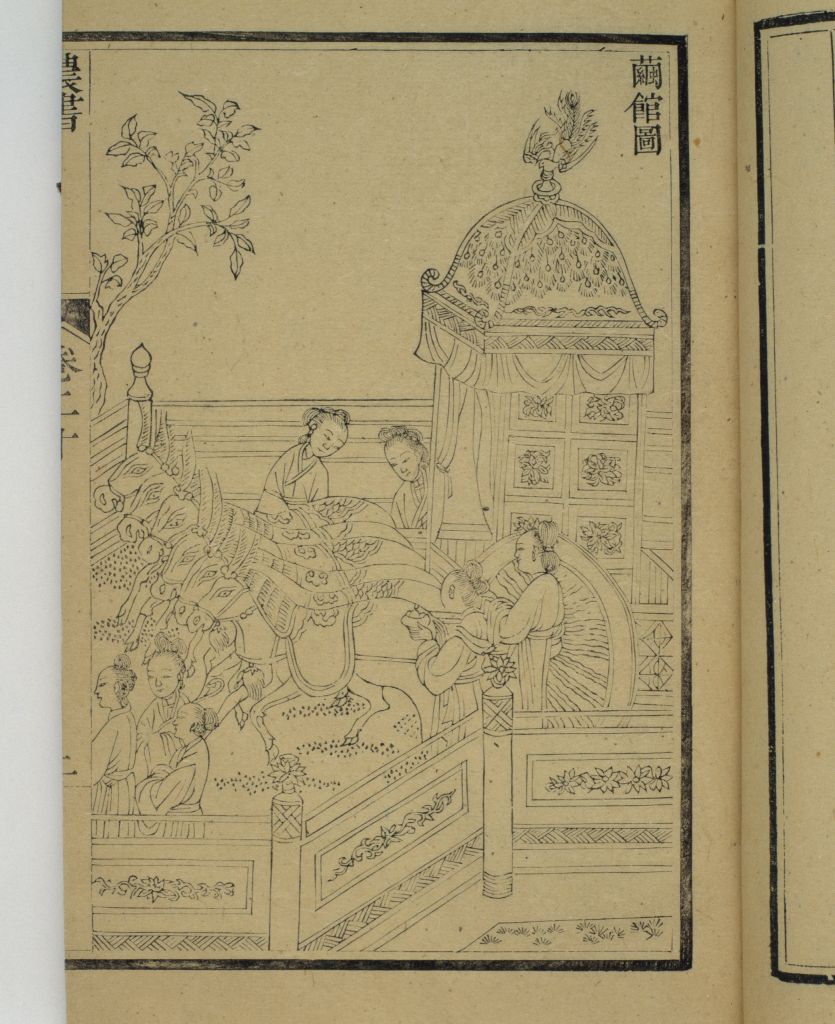

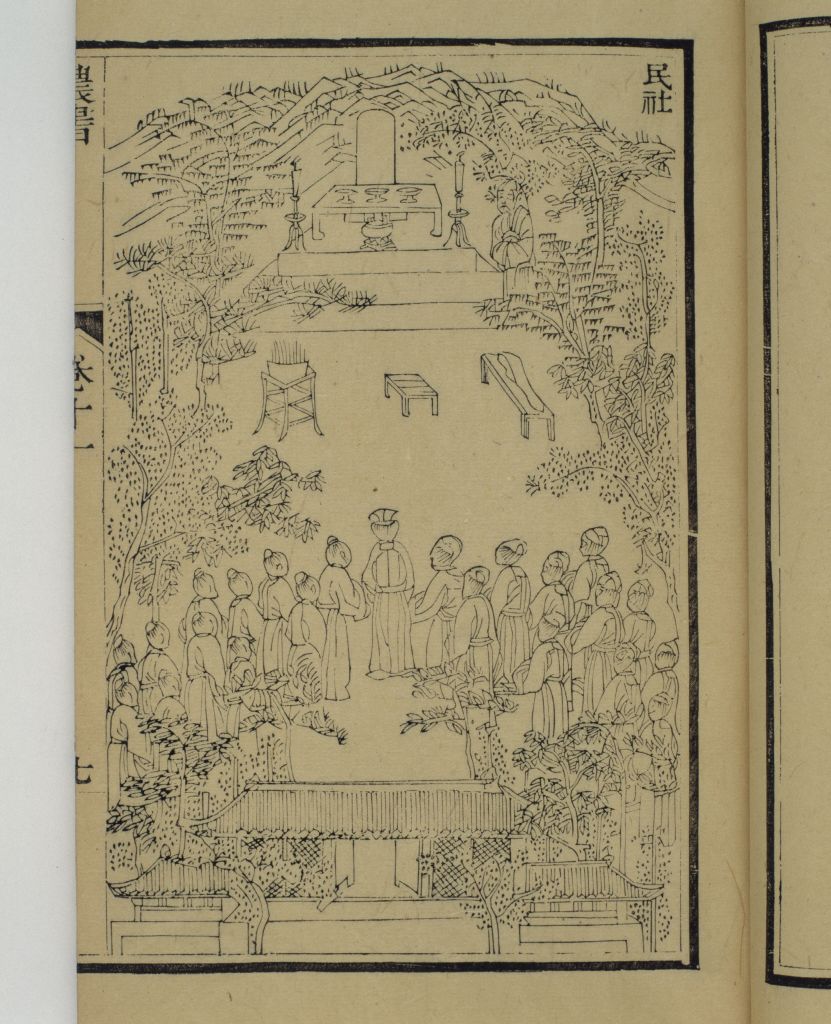

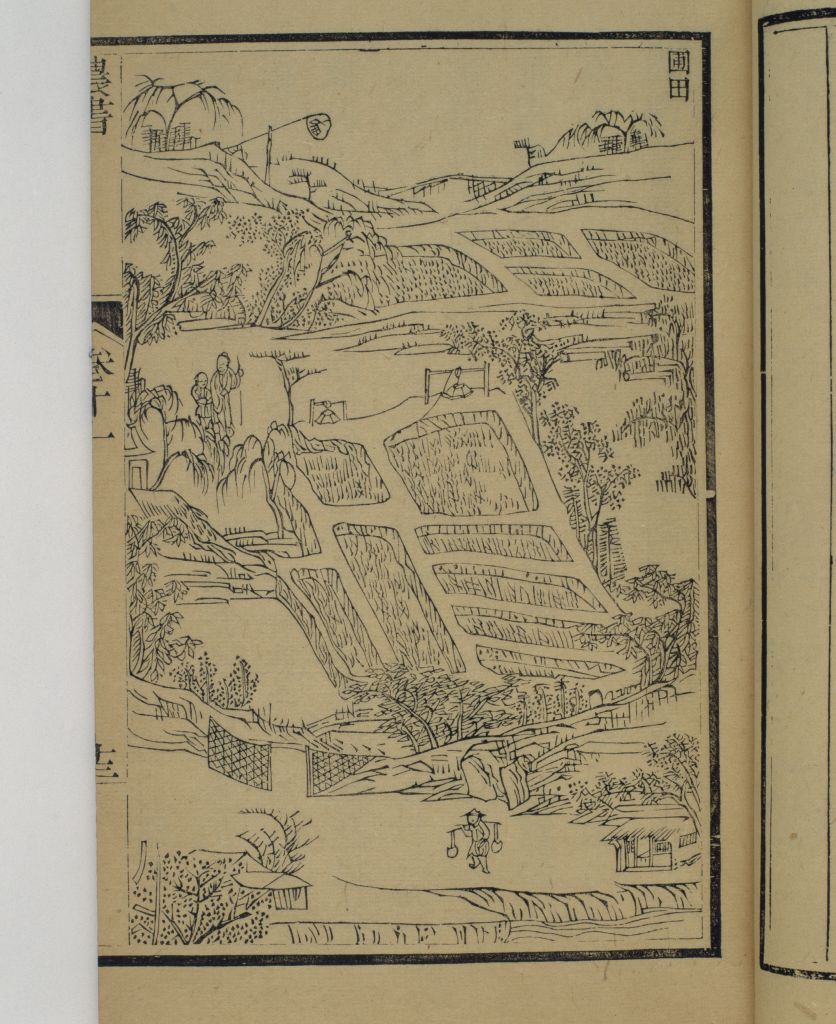

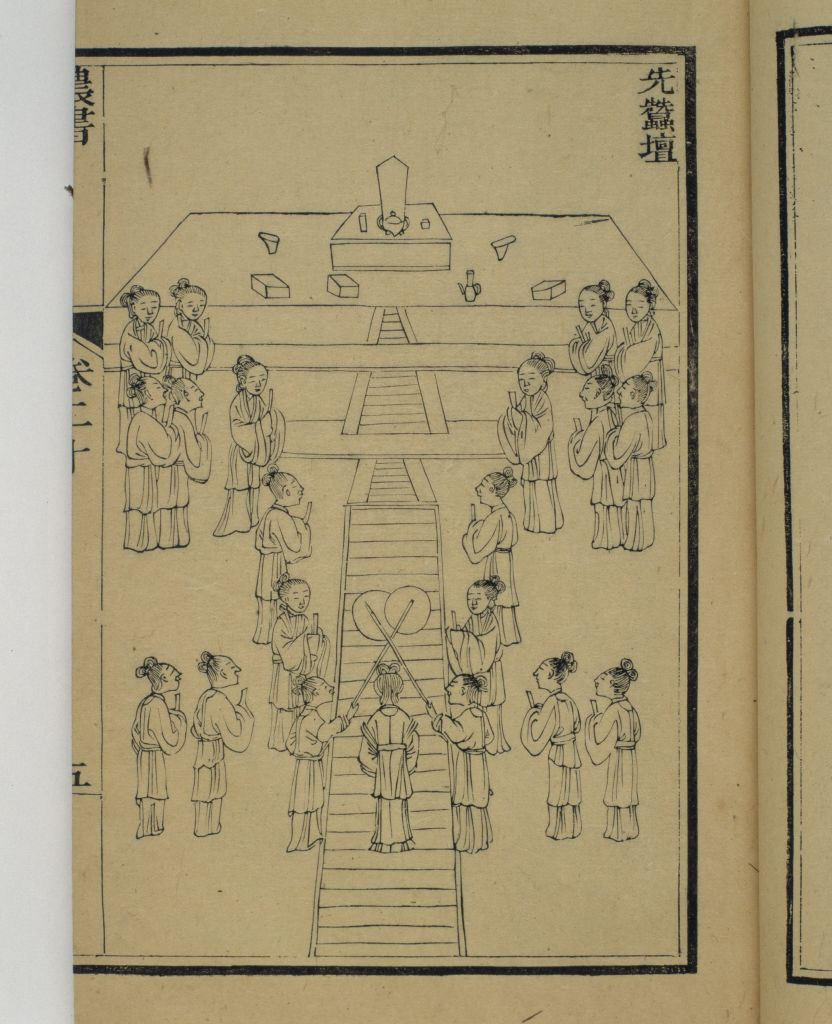

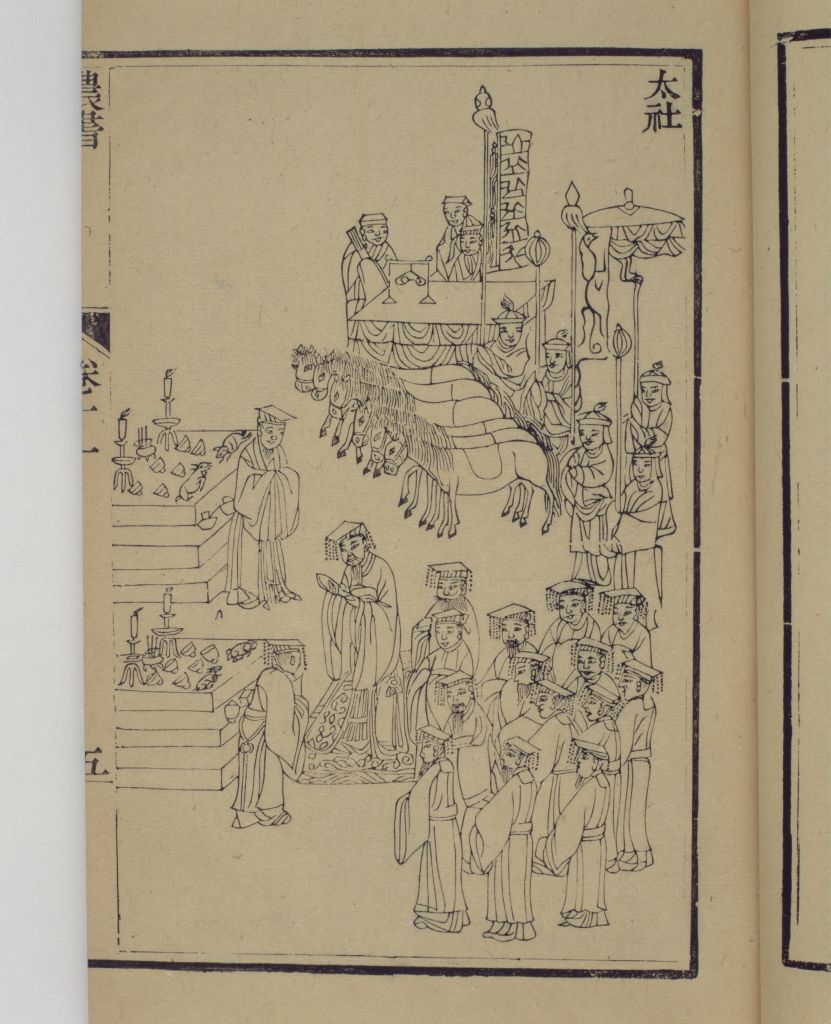

插图中有描绘宫廷尚农的典型场面者,包括天子籍田和后妃亲蚕等图像。“农器图谱”部分不仅有农具图,还有与农事相关的运输、贮藏、加工工具以及各种机械的图形。诸图既重写实又兼具艺术性,雕版刀法匀净。每图均附说明文字,记述构造、来源、用法等,多数还附有一段或创作或引用的散文、诗赋。图、文、诗三者并茂,相得益彰。

书末附载《造活字印书法》,系统地叙述了活字印刷技术,内附活字版韵轮图,是活字印刷史上少见的具有里程碑意义的文献之一。

此书另有清乾隆年《四库全书》、《四库全书荟要》本。

武英殿

聚珍版

即活字本。清乾隆三十八年(1773年)修《四库全书》时,馆臣辑《永乐大典》中之佚书,并将其中善本交武英殿刊印。因种类繁多,耗费巨大,主管刻书事务的大臣金简乃建议刻制枣木活字摆印书籍。乾隆帝准其所请,并以“活字”不雅,赐名“聚珍”。为此,制成大小活字25万余枚,既经济又简便,事半而功倍。乾、嘉时共排印书籍140余种,其中134种与先行雕版的4种合为丛书《武英殿聚珍版书》,其余为单行。该丛书后由江南五省翻刻,已非活字,后人以“外聚珍本”加以区别。此外,中华书局创制仿宋体铅字,排印书籍称“聚珍仿宋本”。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

木活字

活字印刷始于宋代的泥活字。元代大德二年(1298年),王祯曾用木活字印书。制法:先在木板上刻字,逐字锯开,修整一致,然后在木框内排字,行间隔以竹片,塞紧后即可印刷。1899年,在敦煌千佛洞中,也曾发现过元代的维吾尔文木活字。在我国印刷史上,木活字的重要性仅次于刻版,自元至明清各代流行很广。

《永乐大典》

永乐五年(1407年)完成,收国内各种书籍,分类编纂为二万二千八百七十七卷,共达3.7亿多字。可惜在1860年英法联军、1900年八国联军入侵北京时,遭到侵略军毁灭性的野蛮破坏,有的被兵马践踏或焚烧,有的被掠往外国,现仍藏于国外的图书馆、博物馆。这部无价的文化瑰宝被摧毁殆尽。据近数十年寻觅,存世者仅有810卷,其中有大半尚在日本、美国、英国、德国等国家书柜或库房中。

《四库全书》

我国古代最大的丛书,清代乾隆皇帝敕辑。乾隆三十八年(1773年)诏开“四库全书馆”,裒辑《永乐大典》之散篇,并收罗天下之遗书,参其事者4400余人,历时10年完成。《四库全书》分经、史、子、集四部,故名“四库”。共3400余种,79300卷,凡6114函,36381册,约9亿9千7百万字。内容涉及广泛,对整理保存古代文献起了极大作用。

《四库全书》以丝绢作书皮,其中经部书用褐色绢,史部书用红色绢,子部书用黄色绢,集部书用灰色绢,分别贮于楠木书匣中,再放置在书架上,十分考究。《四库全书》前后共抄录七部,其中以文渊、文源、文津三阁藏本最为精致,疏漏较少;文宗、文汇、文源各本已亡失。现存四部中,文渊阁本现藏台北故宫博物院;文津阁本现藏北京图书馆;文溯阁本现藏甘肃省图书馆;文澜阁本散佚后补抄复原现藏浙江省图书馆。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫