李光地(1642—1718年),字晋卿,号厚庵、榕村,福建安溪县人。精天文、地理、经学、小学。清康熙九年(1670年)进士,十七年(1678年)迁翰林学士,十九年(1680年)授内阁学士。李光地建议取台湾,推荐施琅担当重任。二十五年(1686年),授翰林院掌院学士,直经筵,兼充日讲起居注官,教习庶吉士。三十年(1691年),典会试,偕侍郎博霁、徐廷玺、原任河督靳辅勘视河工。三十三年(1694年),督顺天学政。三十六年(1697年),授工部侍郎。三十七年(1698年),出为直隶巡抚,治理水患。四十四年(1705年),拜文渊阁大学士。五十七年(1718年)卒,谥文贞。雍正初,赠太子太傅,祀贤良祠。著有《榕村韵书》、《韵笺 》等书。

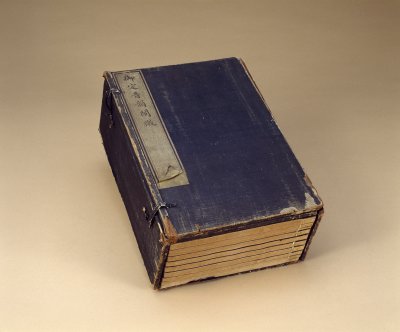

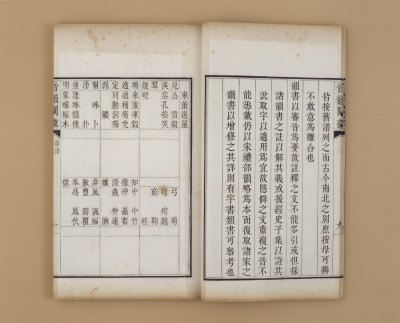

《音韵阐微》函套

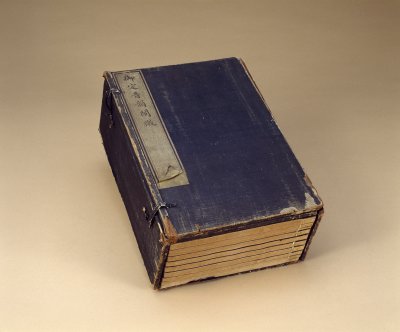

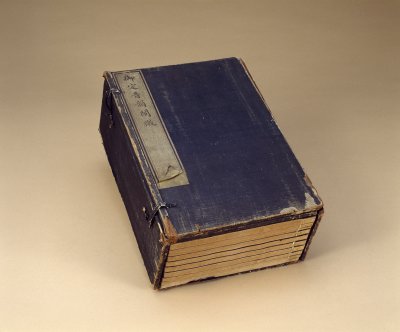

《音韵阐微》函套  《音韵阐微》书面

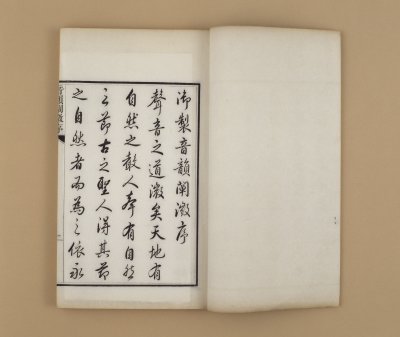

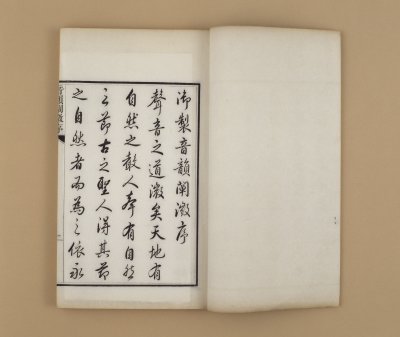

《音韵阐微》书面  《音韵阐微》序

《音韵阐微》序  《音韵阐微》卷一

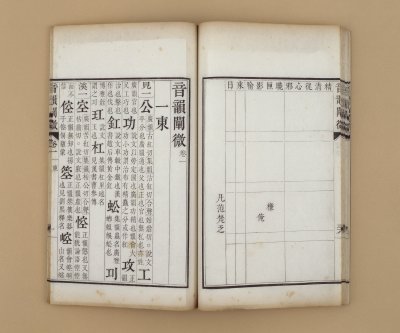

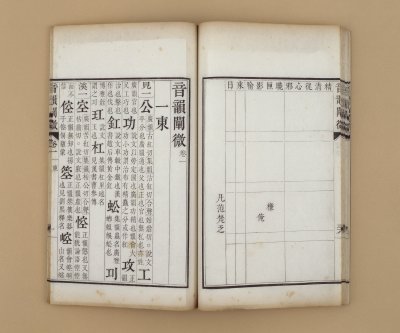

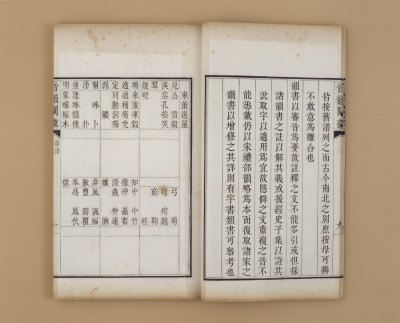

《音韵阐微》卷一  《音韵阐微》东董送屋

《音韵阐微》东董送屋

半页8行,大字不满行,小字双行,行14字。四周双边,白口,单鱼尾。版框21cm×13.9cm。8册1函。卷前有雍正四年(1726年)御制序,雍正六年开列的编撰官允禄、允礼、李光地、王兰生等14人职名及凡例。

汉魏之际,我国产生了音韵学,始有反切。从南北朝至唐宋,给汉字注音的反切方法及研究字音的韵书兴盛起来。汉语语音和汉字读音不断变化,反切方法和韵书也随之发展。清初,因旧的反切方法繁而取音难,故康熙五十四年(1715年)命李光地、王兰生等儒臣编撰新的韵书,至雍正四年编成,名曰《音韵阐微》。

是书运用等韵学理划分音类,改革了韵书体例。其特点:一、全书按读音收汉字16000余个,将这些字分别隶于《平水韵》106个韵部,每个韵部字下说明该韵部与《广韵》、《集韵》以来韵书的韵部关系。二、每字首释音后释义。释音先注《广韵》、《集韵》的反切,后注本书的反切,读音完全相同的字只注第一个字的读音。释义一般皆引其它韵书,简单明了。三、本书的反切是新的反切方法,即合声切法,用以切音的两个字,缓读为二字,急读成一音。如“公字”,旧用“古红切”,改用“翁姑切”;“巾”字旧用“居银切”,改用“基音切”等。上字用:“支”、“微”、“鱼”、“虞”、“歌”、“麻”韵的字,下字用能收本韵的字。这种反切方法的产生受到了满文12字头拼音方法的启示。凡声母相同韵部不同而呼法开合相同者,标注反切时只换下一字而上一字不换;凡韵部相同声母不同而平仄清浊相同,标注反切时只换上一字而下一字不换。至于反切中的各种不同情况,则用“合声”、“今用”、“协用”、“借用”标明,在凡例中皆有说明。四、各韵部的字,皆用“见”、“溪”、“群”、“疑”、“端”、“透”、“定”、“泥”、“帮”、“旁”、“并”、“明”等36字声母依次区分排列,每一声母之字又标开口、合口的四等,如“见一”、“溪一”、“见三”、“溪三”等。此书在方法上是最完备的古代韵书,对反切做了很大的改革,为研究近代读音的演变提供了宝贵的资料。

此书另有《四库全书》、《四库全书荟要》本及清光绪七年(1881年)淮南书局刻本。

李光地

武英殿

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

允禄

允禄(1695-1767年),清圣祖玄烨第26子,号爱月居士。因太宗第5子硕塞长子庄亲王博果铎无后,宗人府以允禄过继之,袭亲王。精数学,通乐律,乾隆时曾掌工部,管乐部,乾隆三十二年卒,谥“恪”。

反切

我国传统的一种注音方法,用两个字来注另一个字的音。被切字的声母与反切上字相同,被切字的韵母和字调与反切下字相同。例如“塑,桑故切(或桑故反)”。

平水韵

南宋刘渊在总结前人“韵书”的基础上,著《壬学新刊社部韵略》一书,把同用的韵加以归并,成为 107个韵目。因刘渊为平水(今山西临汾)人,故名“平水韵”。刘书今佚。金人王文郁又著《平水新刊韵略》,改为 106六个韵目。这就是后来通行的“平水韵”。

《广韵》

《广韵》,5卷, 全称《大宋重修广韵》,北宋陈彭年(961-1017年)等奉诏修撰。北宋皇帝认为前代韵书、字书偏旁差讹,传写漏落,注解未备,旧本既讹,学者多误,有必要修订增损。此书在《切韵》的基础上增益而成,韵部较《切韵》增加了13个,音韵系统则与切韵相同,实际上是一部按字头读音编排的字典,是上探三代两汉六朝语音,下推近现代语音,研究汉语音韵学、方言学、汉语史不可缺少的工具书。亦可用来识读古书难字,翻检字义。该书在汉语语音学史上占有重要的地位。

《集韵》

《集韵》,10卷,宋丁度(990-1053年)等奉敕修订。《广韵》修成后,有谓“多用旧文,繁略失当”者,朝廷命丁度重修,改称《集韵》,收字达53525个,远远超过《切韵》、《广韵》。除正体外,兼收古或俗诸体,凡有根据,皆收录不弃。注释较《广韵》简略,对某些字的归部也与《广韵》不同,反切亦有变动。根据当时的语言,兼顾古音、方音。编书体例、音韵体系与《广韵》无大差别。然本书收字宏富,可作研究文字形体之重要参考书。音韵方面,是确定生僻字、异读字今读的重要依据,又可用作研究北宋语音的参考资料。

《四库全书》

我国古代最大的丛书,清代乾隆皇帝敕辑。乾隆三十八年(1773年)诏开“四库全书馆”,裒辑《永乐大典》之散篇,并收罗天下之遗书,参其事者4400余人,历时10年完成。《四库全书》分经、史、子、集四部,故名“四库”。共3400余种,79300卷,凡6114函,36381册,约9亿9千7百万字。内容涉及广泛,对整理保存古代文献起了极大作用。

《四库全书》以丝绢作书皮,其中经部书用褐色绢,史部书用红色绢,子部书用黄色绢,集部书用灰色绢,分别贮于楠木书匣中,再放置在书架上,十分考究。《四库全书》前后共抄录七部,其中以文渊、文源、文津三阁藏本最为精致,疏漏较少;文宗、文汇、文源各本已亡失。现存四部中,文渊阁本现藏台北故宫博物院;文津阁本现藏北京图书馆;文溯阁本现藏甘肃省图书馆;文澜阁本散佚后补抄复原现藏浙江省图书馆。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫