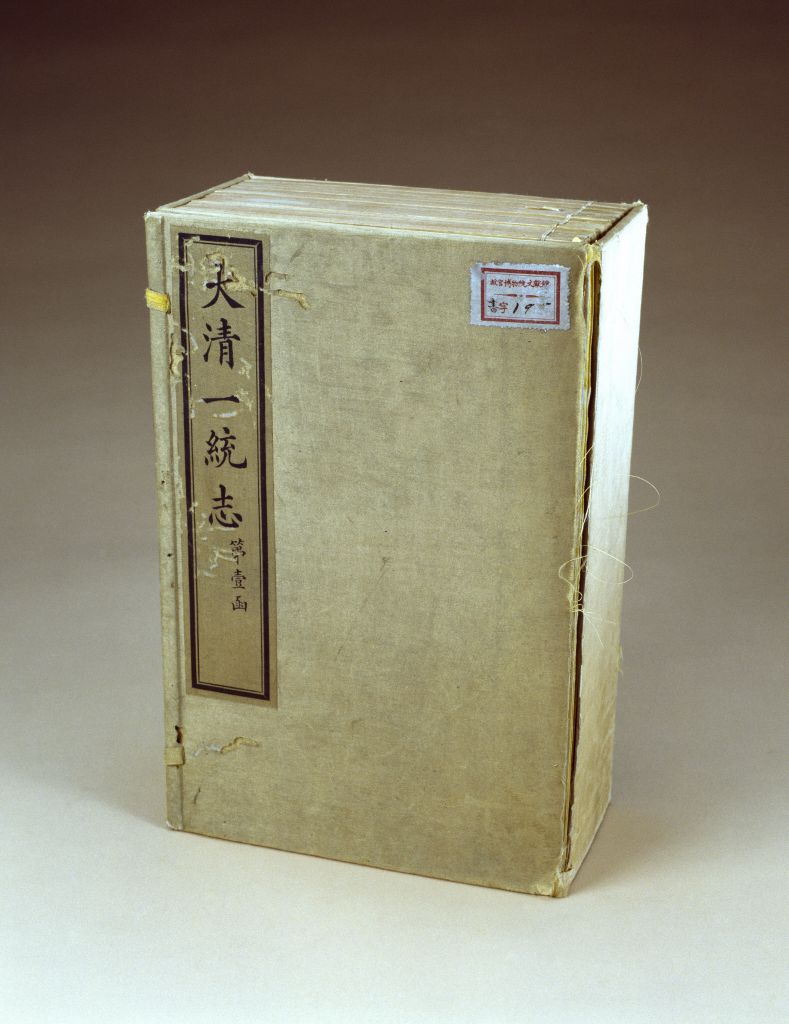

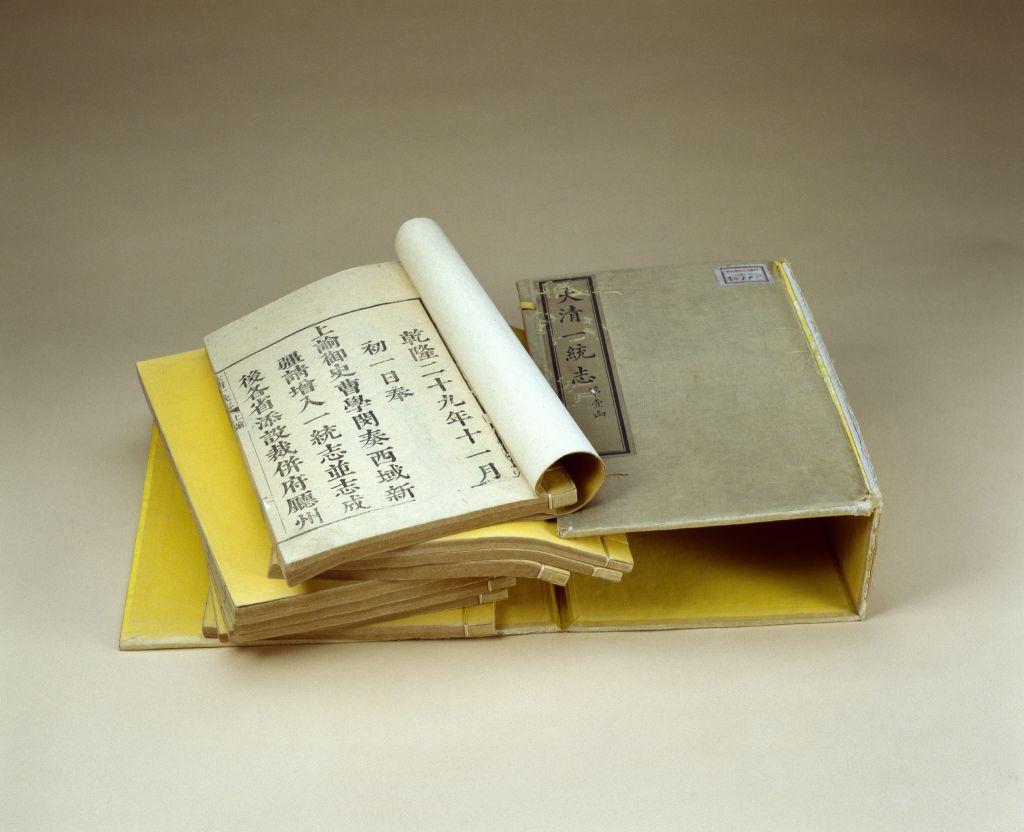

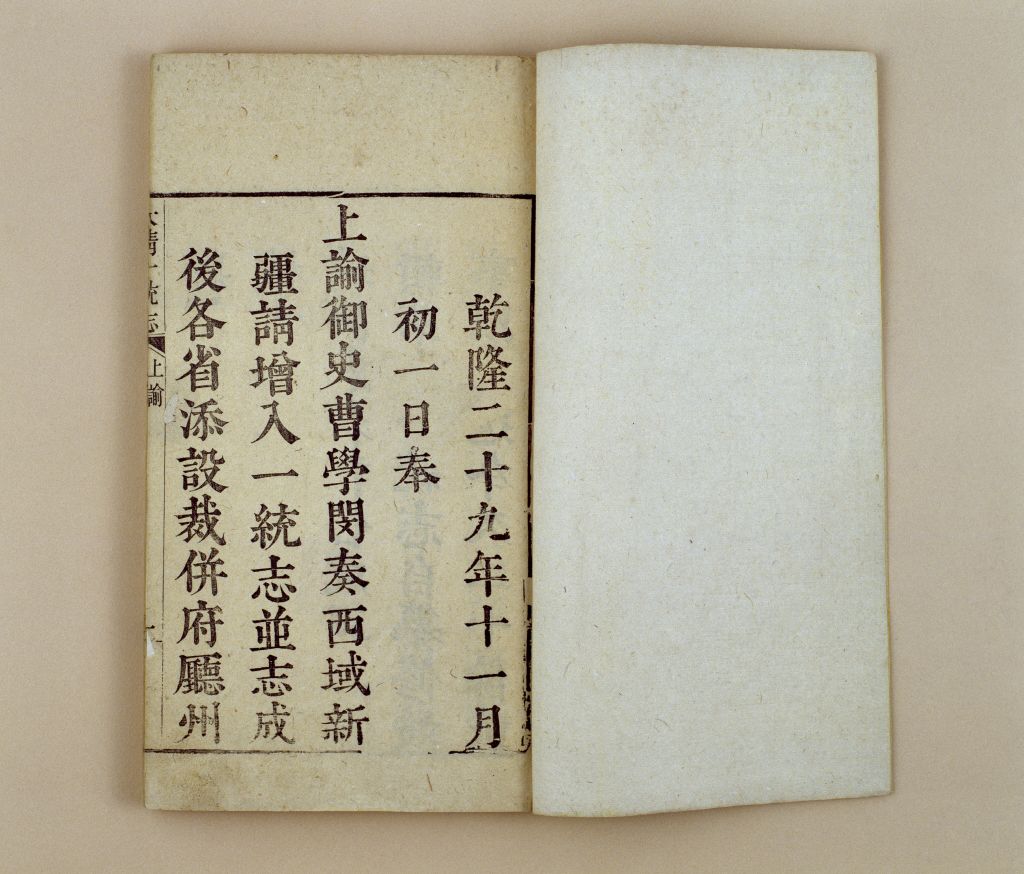

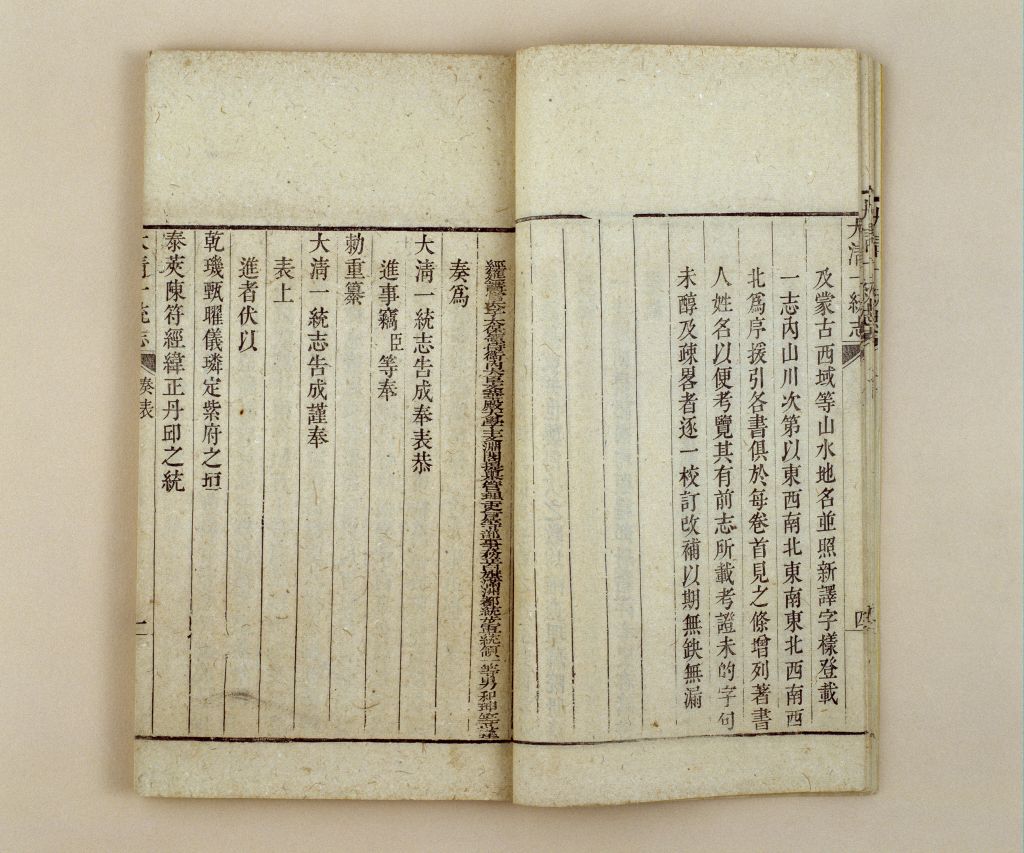

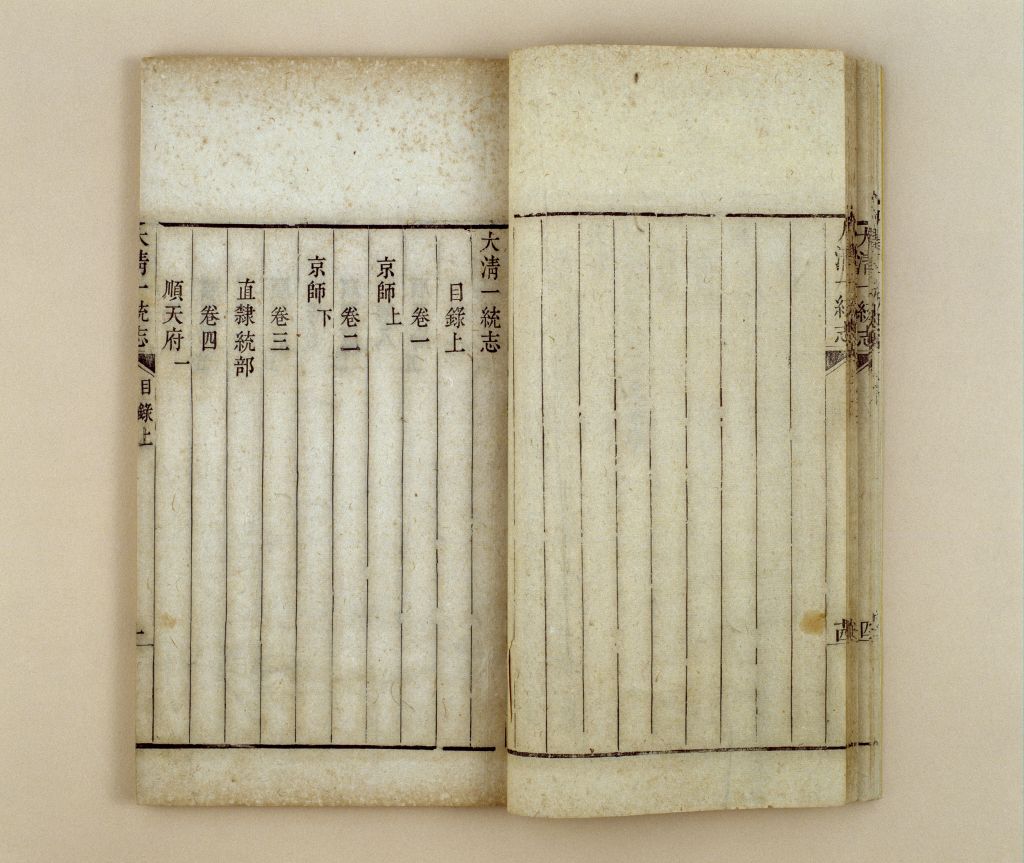

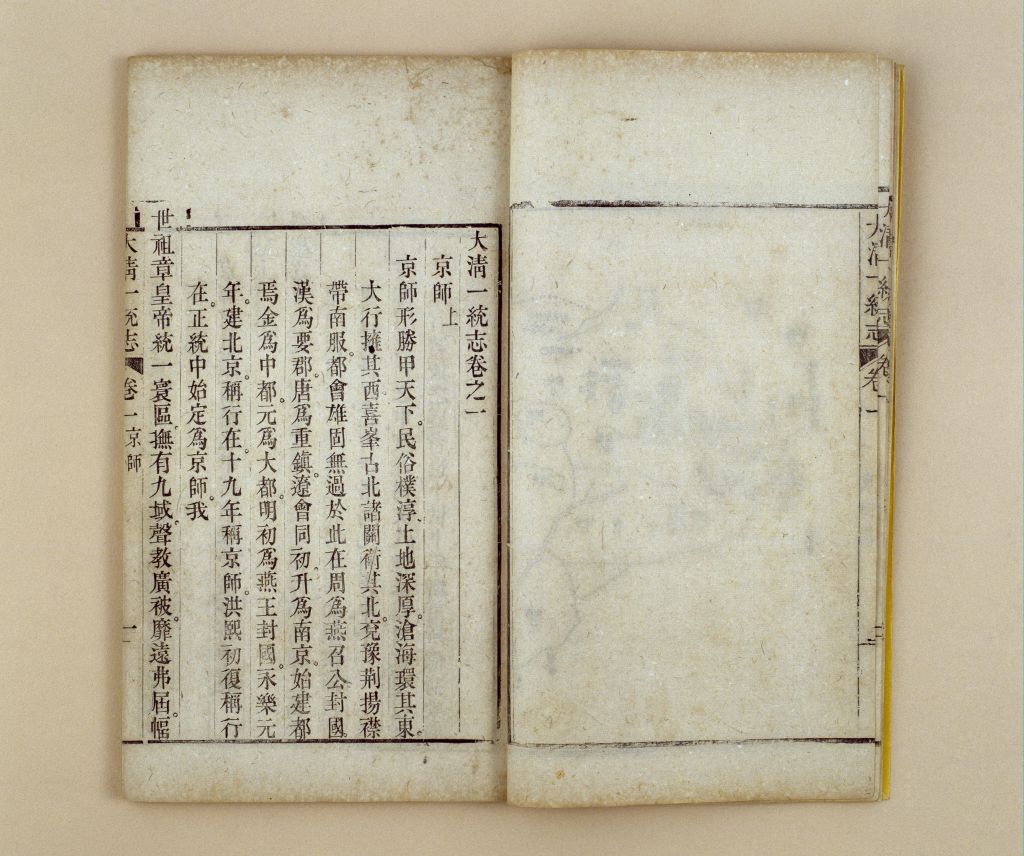

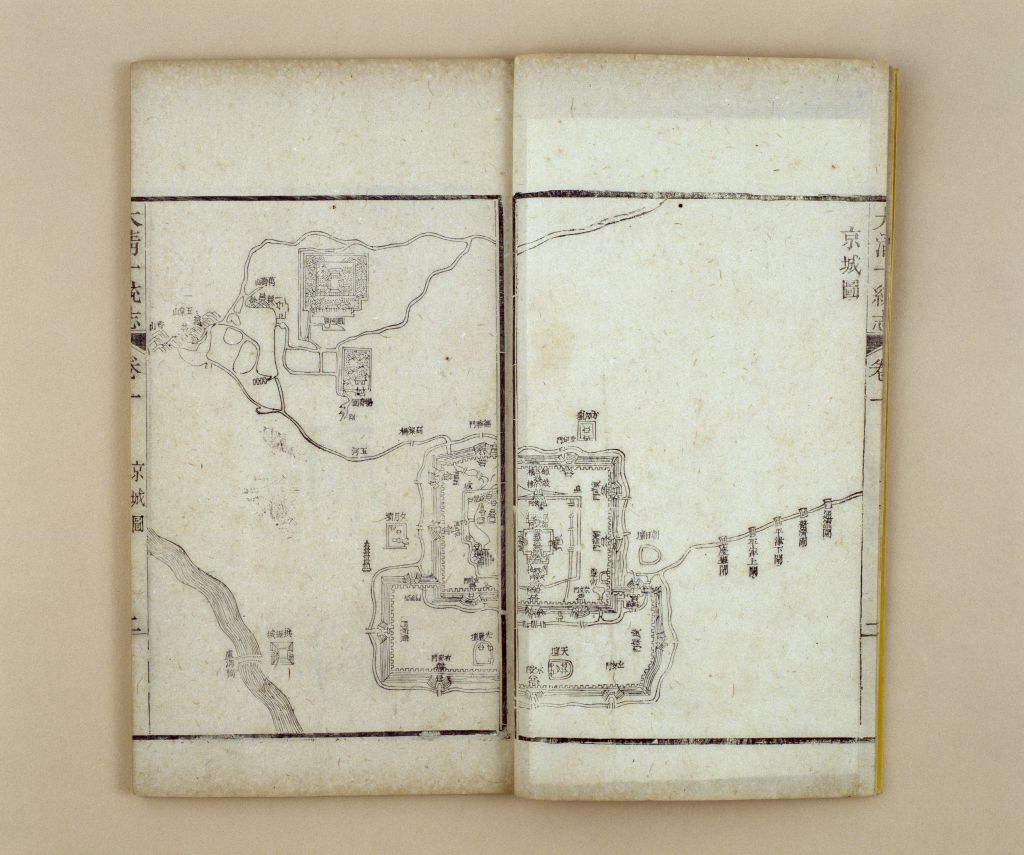

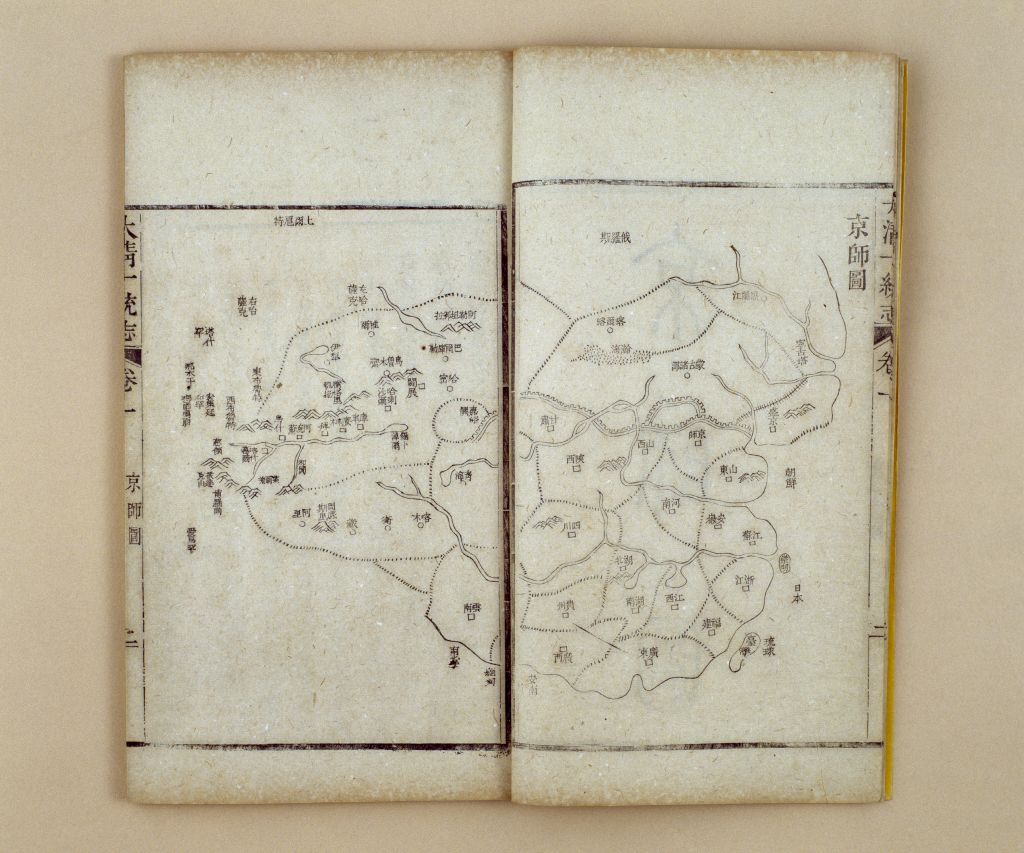

此书是乾隆皇帝于二十九年敕命重修的《大清一统志》。因乾隆九年(1744年)的《大清一统志》已不能全面反映当时的国土情况,且其中有许多不当之处,所以高宗下令重修,于乾隆四十九年(1784年)告成。

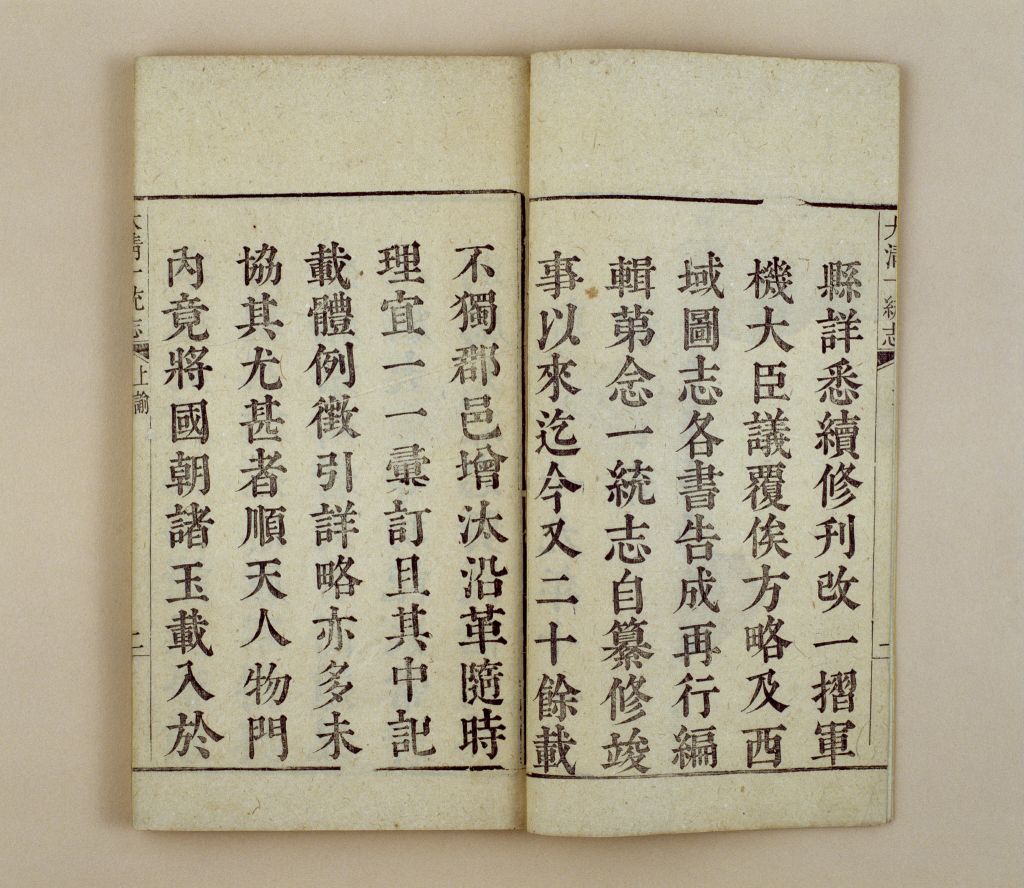

本书续载了乾隆八年至乾隆四十九年(1743-1784年)的相关内容。其中规定:对已载入《八旗通志》的清朝诸王及八旗大臣的事迹不再重载,但对八旗大臣中的封疆大臣、政绩卓著者仍予以载入;对政绩显著、曾经奉旨被褒嘉并列入祀贤良昭忠祠的文武大臣均依照国史记载一并载入;对于乾隆四十一年(1776年)奉旨赐谥号的前明忠烈诸臣均依照褒忠录记载的内容予以载入;直省新设州县及改土归流诸厅县按新制辑为一卷;直省名宦人物凡未入前志者经核查史传后入顺天府卷中;前志中所转载的辽、金、元史中之人名、地名重新译改,并注明原作出处;增设“税课”门类,列于“田赋”门类之后。

续志被收入《四库全书》。

和珅

和珅(1750--1799年),姓钮祜禄,字致斋,满洲正红旗人。由于精明敏捷,颇得乾隆帝赏识,官职累迁,由御前三等侍卫而至户部侍郎,再至户部、兵部、吏部尚书,理藩院尚书,文华殿大学士,四库馆正总裁等,在军机大臣任上二十余年。乾隆帝晚年倚为心腹。他专擅弄权,贪污极巨。乾隆帝死后,嘉庆皇帝即以二十大罪赐其死,抄家所获巨资充公。其时竟有“和坤跌倒,嘉庆吃饱”之民谣。

武英殿

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

《八旗通志》

250卷,清鄂尔泰等奉敕修纂。于雍正五年(1727年)开修,至乾隆四年(1739年)成书。此书是一部民族史书,所记内容繁杂,从东北满、蒙等少数民族的先世传说到修志时期包括汉军旗在内的满清八旗官宦的家世、军功、政绩、文学等,皆囊括其中。此书编纂以八旗兵制为经,以八旗法令、职官、人物为纬,分为志、表、传三部分,是一部研究清史的重要的参考书。

八旗

为努尔哈赤创建的兵民合一的军事制度,有正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝之分,统率官员分都统、参领、佐领几级,是为清军主体和骨干力量。

改土归流

明永乐年间,曾在贵州废土司,设布政使司,雍正时更为积极地推行这种对少数民族地区实行的管理措施。改流之后,清廷收缴云南、贵州等土司印信,设置府、厅、州、县,加强了对少数民族地区的统治。

《四库全书》

我国古代最大的丛书,清代乾隆皇帝敕辑。乾隆三十八年(1773年)诏开“四库全书馆”,裒辑《永乐大典》之散篇,并收罗天下之遗书,参其事者4400余人,历时10年完成。《四库全书》分经、史、子、集四部,故名“四库”。共3400余种,79300卷,凡6114函,36381册,约9亿9千7百万字。内容涉及广泛,对整理保存古代文献起了极大作用。

《四库全书》以丝绢作书皮,其中经部书用褐色绢,史部书用红色绢,子部书用黄色绢,集部书用灰色绢,分别贮于楠木书匣中,再放置在书架上,十分考究。《四库全书》前后共抄录七部,其中以文渊、文源、文津三阁藏本最为精致,疏漏较少;文宗、文汇、文源各本已亡失。现存四部中,文渊阁本现藏台北故宫博物院;文津阁本现藏北京图书馆;文溯阁本现藏甘肃省图书馆;文澜阁本散佚后补抄复原现藏浙江省图书馆。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫