凡皇帝亲自裁定的事项为钦定。

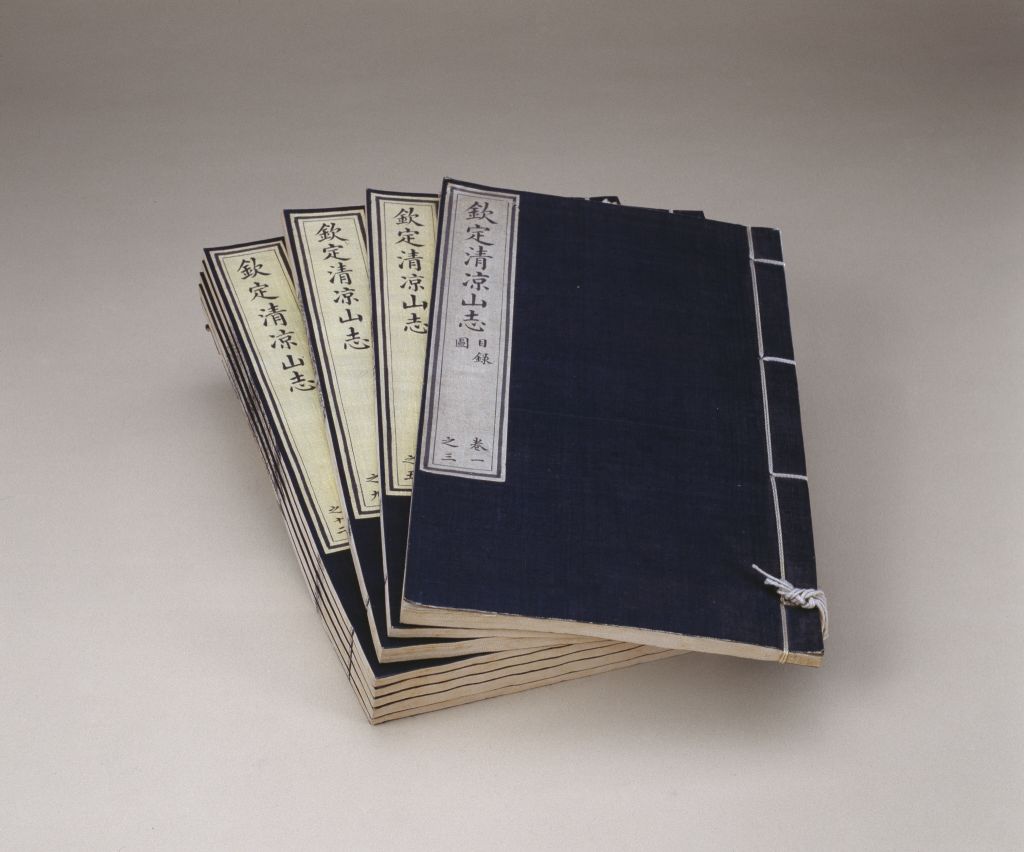

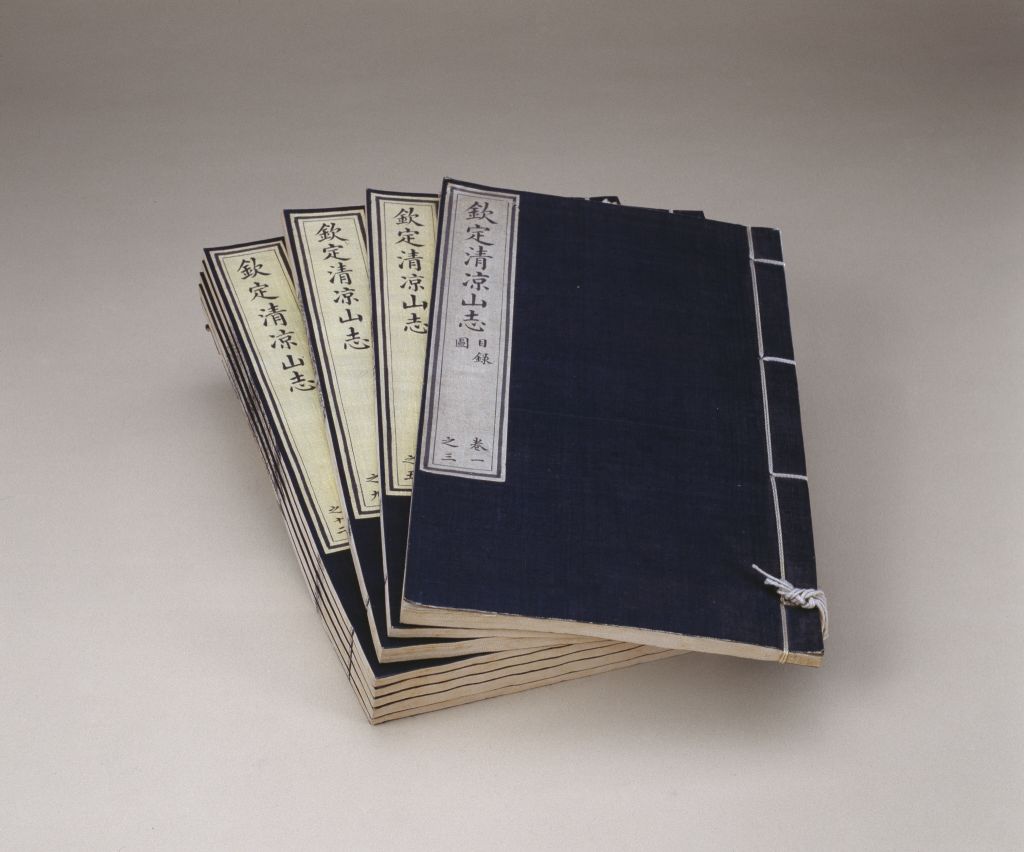

《钦定清凉山志》书面

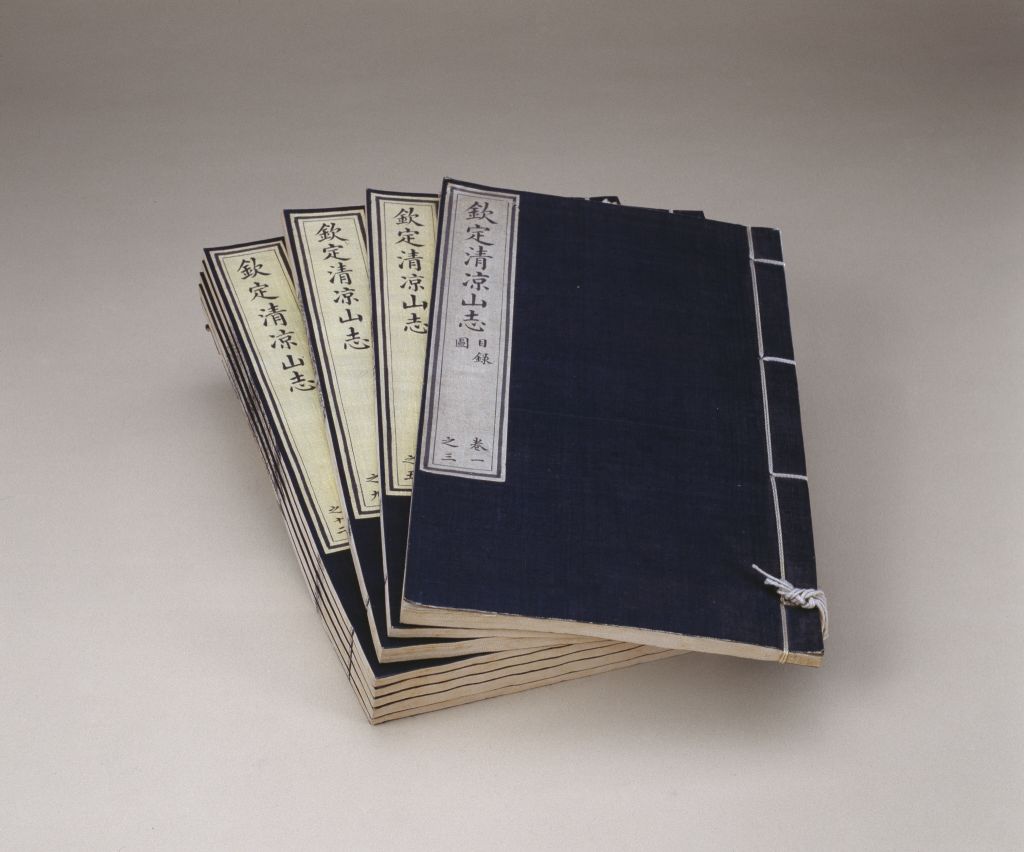

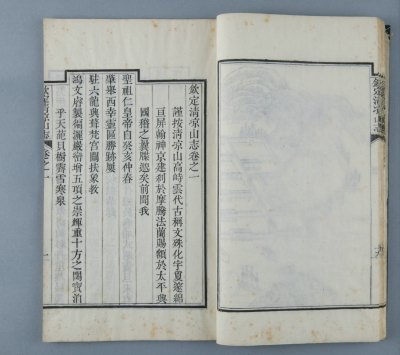

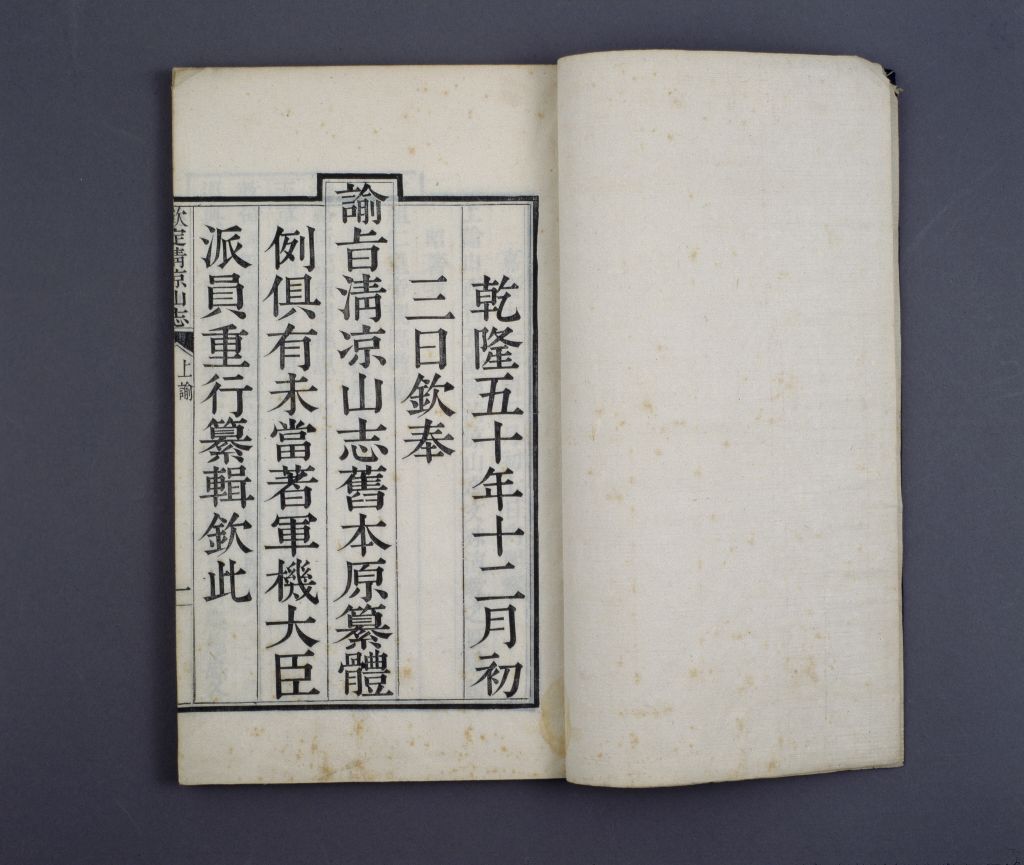

《钦定清凉山志》书面  《钦定清凉山志》上谕

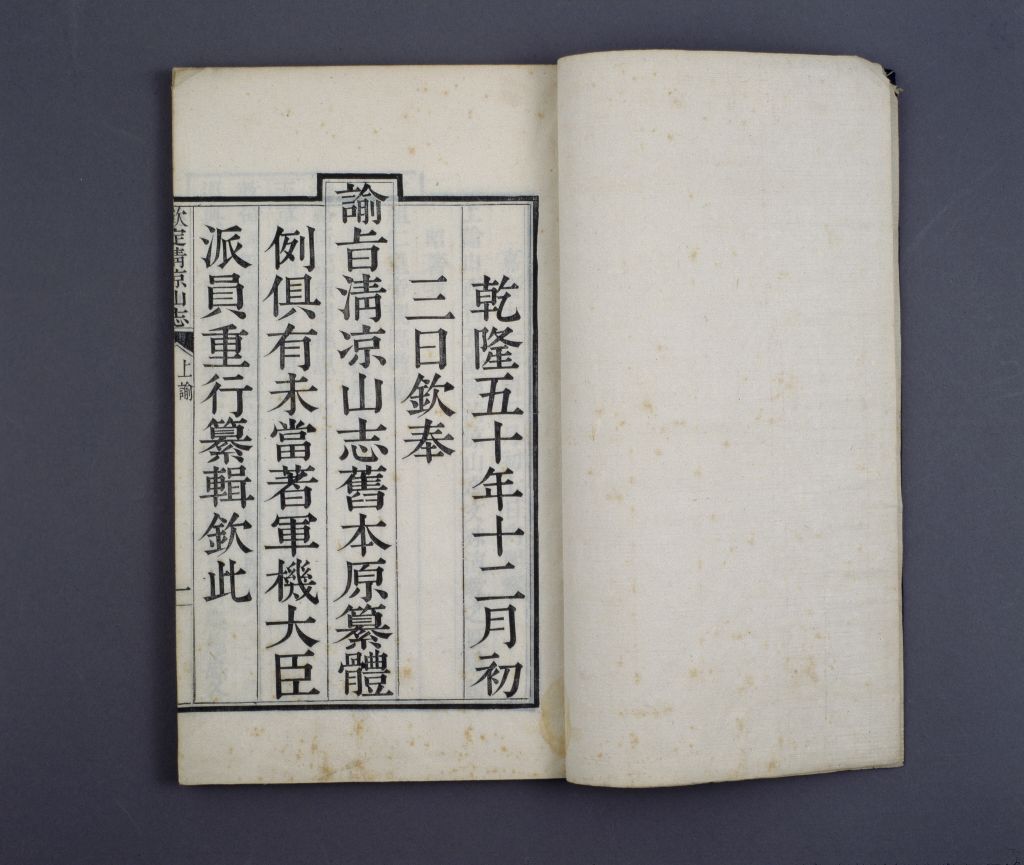

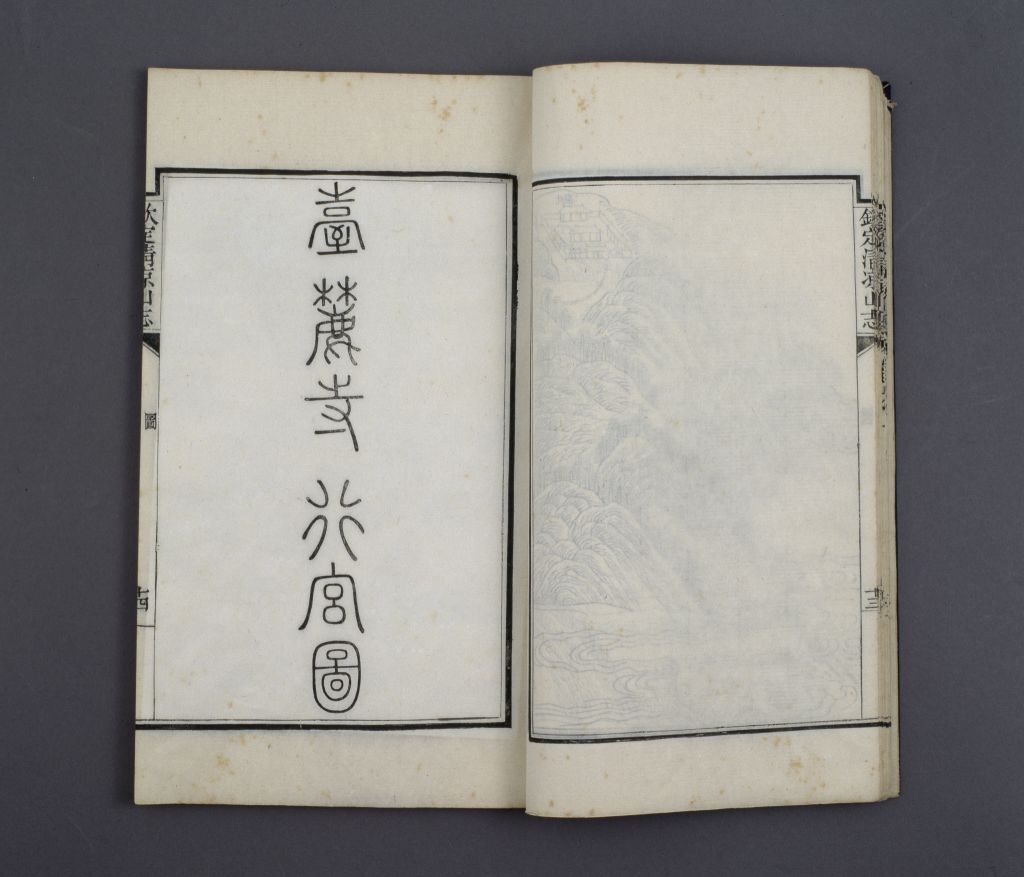

《钦定清凉山志》上谕  《钦定清凉山志》“臺麓寺行宫图”字样

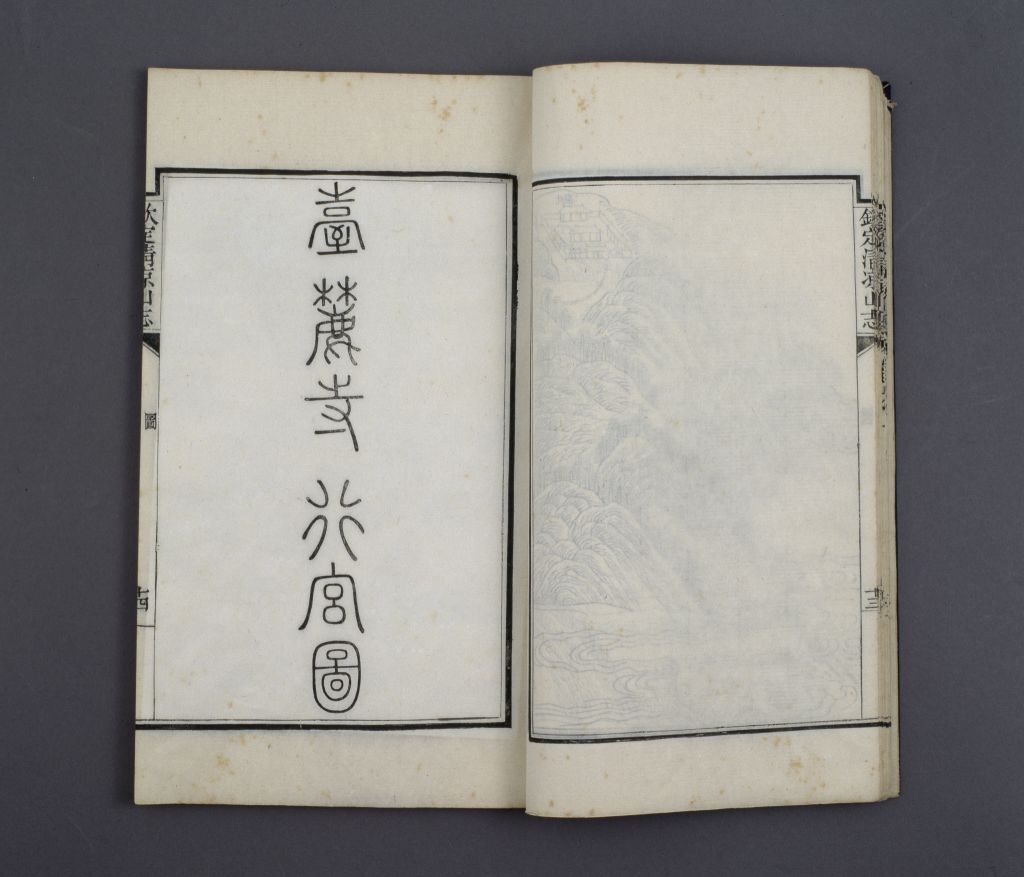

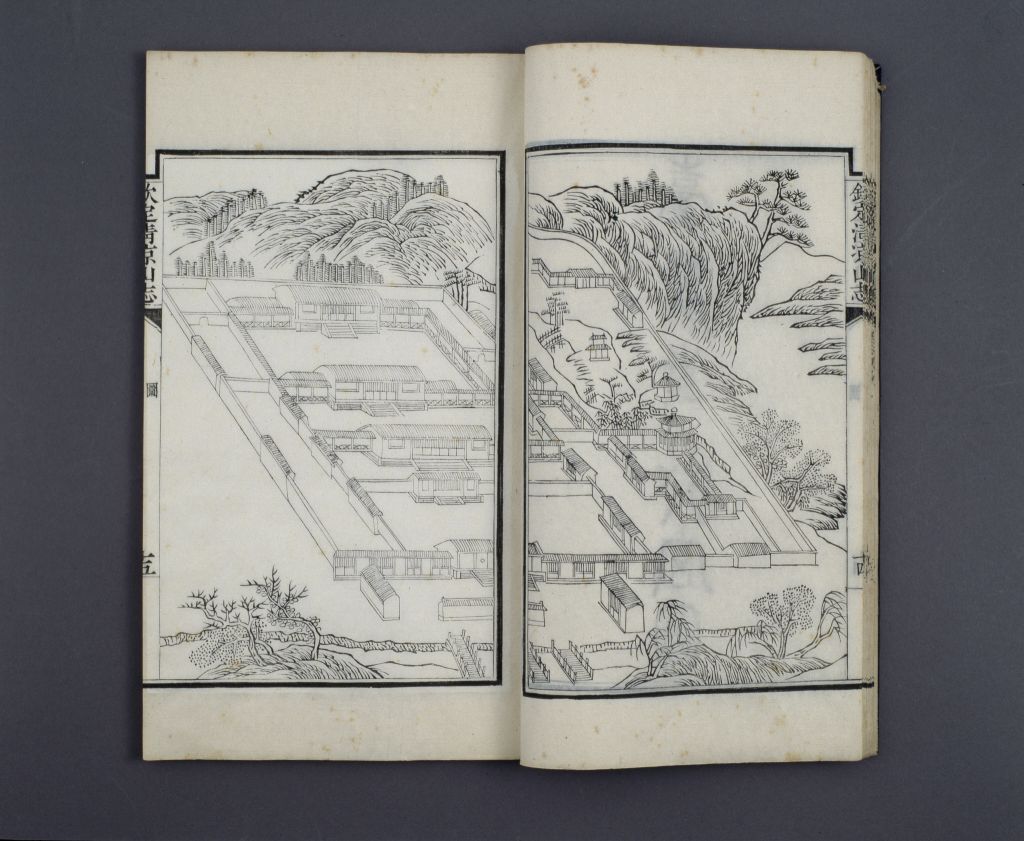

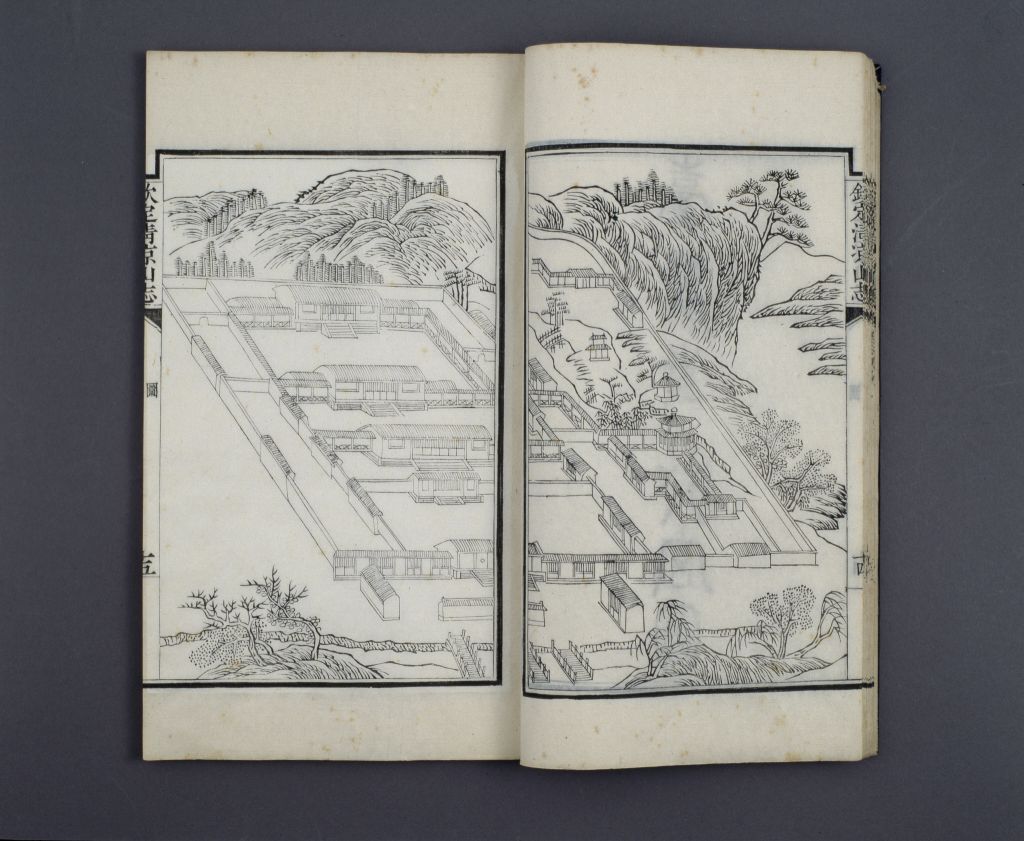

《钦定清凉山志》“臺麓寺行宫图”字样  《钦定清凉山志》臺麓寺行宫图

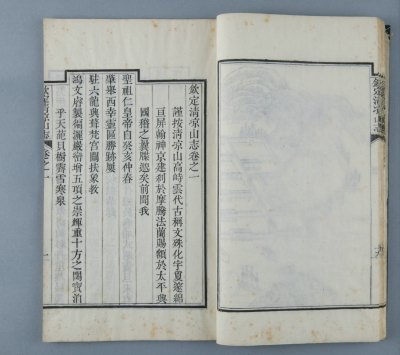

《钦定清凉山志》臺麓寺行宫图  《钦定清凉山志》卷之一

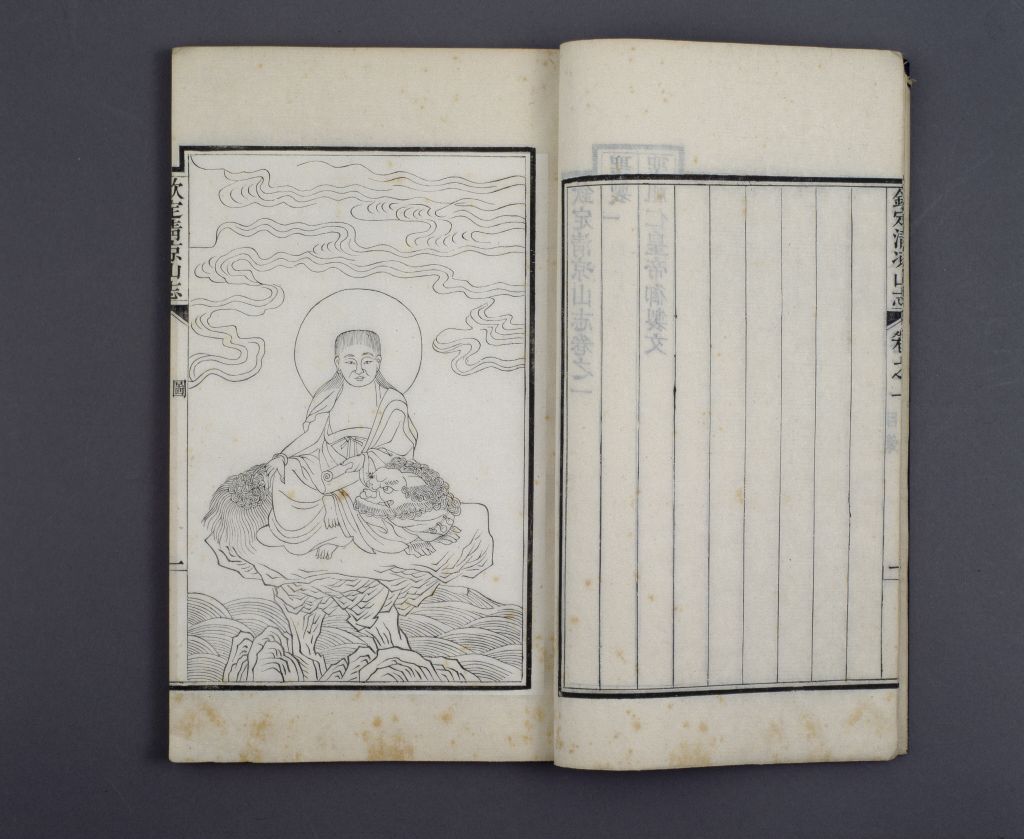

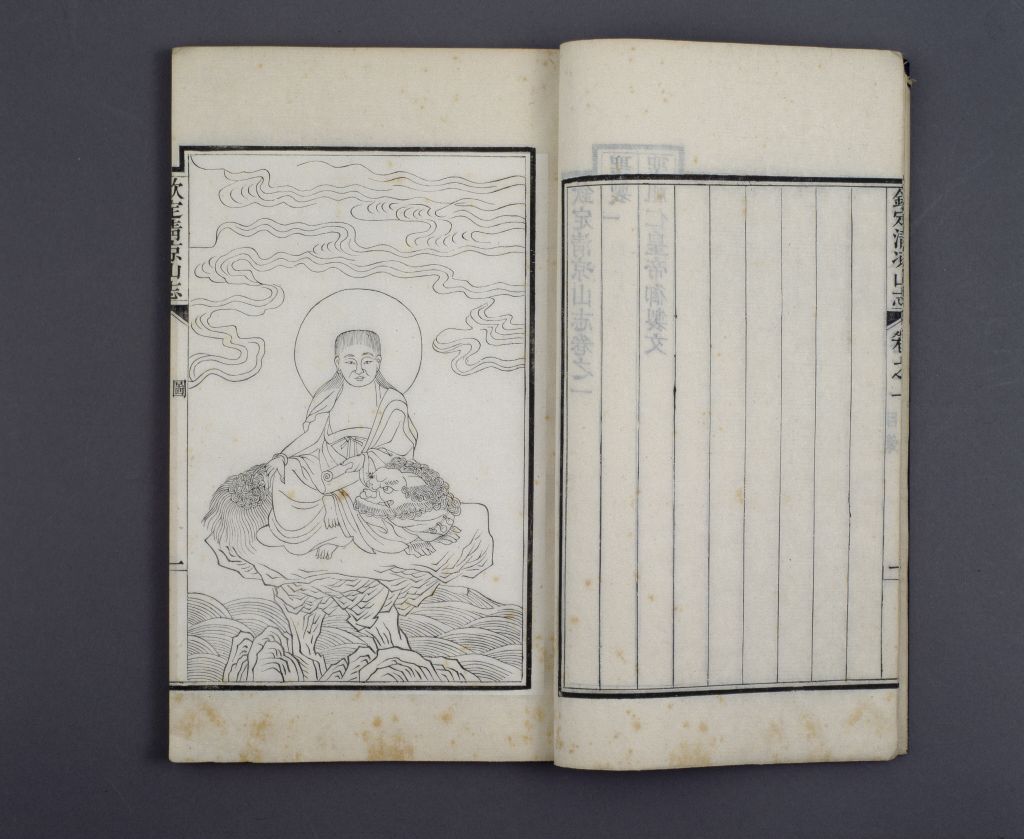

《钦定清凉山志》卷之一  《钦定清凉山志》卷之一图

《钦定清凉山志》卷之一图

【《钦定清凉山志》】

殿15893-15900

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

大

中

小

《钦定清凉山志》,22卷,清董诰等纂,清乾隆年武英殿刻、嘉庆十六年(1811年)增刻本。板框19.8cm×13.9cm。半页9行,行20字,四周双边,白口,单鱼尾。卷前有乾隆五十年(1785年)上谕、嘉庆十六年上谕、目录及文殊法像、清凉山全图等图10幅。8册1函。

《钦定清凉山志》属于历史地理类山水志。清凉山即山西省五台山,系太行山余脉,是中国四大佛教圣地之一。因其地夏无暑热之感,气候凉爽,故称清凉山,又称清凉胜地。清高宗、仁宗皆曾至此巡幸。从明嘉靖至清康熙朝曾几次修纂山志,但清高宗弘历认为这些志书“体例俱有未当”,故于乾隆五十年命军机大臣派员重修。乾隆本22卷:圣制二卷,天章四卷,巡典一卷,佛迹一卷,名胜一卷,寺院二卷,历代崇建一卷,灵感二卷,方外二卷,历代艺文二卷,国朝艺文二卷,杂志一卷,物产一卷。书中内容丰富,涉及清凉山的名胜古迹、人物事件及有关诗词歌赋等。嘉庆十六年三月,仁宗巡幸清凉山,命文颖馆续修山志,将清帝历次至此巡幸之事载入。

嘉庆本在乾隆本基础上续增,分卷情况相同,在卷一首增补一页,卷六末增补两页,卷七末增补一页。所增页码与前后不连接,并有董诰等人的按语和题跋。所增内容为圣祖于癸亥仲春西幸、乾隆五十七年(1792年)高宗六举西巡及其自丙寅至丙午间五莅台山之事。所增篇页之版式、字体与原书迥异。在武英殿修书处档案内有嘉庆十六年董诰等奉旨增补此志并刊刻告成的奏折。

此本之前,有明万历二十四年(1596年)刻、清顺治十八年(1661年)重修本;清康熙四十年(1701年)刻满文本、蒙文本、藏文本;清康熙四十六年(1707年)刻本《清凉山新志》;清乾隆五十年武英殿刻本等。

《钦定清凉山志》属于历史地理类山水志。清凉山即山西省五台山,系太行山余脉,是中国四大佛教圣地之一。因其地夏无暑热之感,气候凉爽,故称清凉山,又称清凉胜地。清高宗、仁宗皆曾至此巡幸。从明嘉靖至清康熙朝曾几次修纂山志,但清高宗弘历认为这些志书“体例俱有未当”,故于乾隆五十年命军机大臣派员重修。乾隆本22卷:圣制二卷,天章四卷,巡典一卷,佛迹一卷,名胜一卷,寺院二卷,历代崇建一卷,灵感二卷,方外二卷,历代艺文二卷,国朝艺文二卷,杂志一卷,物产一卷。书中内容丰富,涉及清凉山的名胜古迹、人物事件及有关诗词歌赋等。嘉庆十六年三月,仁宗巡幸清凉山,命文颖馆续修山志,将清帝历次至此巡幸之事载入。

嘉庆本在乾隆本基础上续增,分卷情况相同,在卷一首增补一页,卷六末增补两页,卷七末增补一页。所增页码与前后不连接,并有董诰等人的按语和题跋。所增内容为圣祖于癸亥仲春西幸、乾隆五十七年(1792年)高宗六举西巡及其自丙寅至丙午间五莅台山之事。所增篇页之版式、字体与原书迥异。在武英殿修书处档案内有嘉庆十六年董诰等奉旨增补此志并刊刻告成的奏折。

此本之前,有明万历二十四年(1596年)刻、清顺治十八年(1661年)重修本;清康熙四十年(1701年)刻满文本、蒙文本、藏文本;清康熙四十六年(1707年)刻本《清凉山新志》;清乾隆五十年武英殿刻本等。

撰稿人:陈芳

钦定

董诰

董诰(1740—1818年),字西京,号蔗林,清浙江富阳人。乾隆二十八年(1763年)进士,官至内阁学士,充四库馆副总裁。甚得高宗、仁宗宠遇。朝廷编修,多有由其主持者。善画。谥文恭。著有《满洲源流考》、《高宗实录》等。

武英殿

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

文殊

佛教菩萨名,又称“文殊师利”,也译作“曼殊室利”,意译为妙德、妙吉祥。以智慧著称,手持宝剑,骑坐青狮,与普贤菩萨常侍释迦牟尼佛左右。

文颖馆

文颖馆设于清嘉庆年间,位于尚衣监后,殿宇二层。嘉庆二十四年(1819年)十月间,文颖馆不慎失火,嘉庆帝随即敕谕: “毋庸重建房舍,归并咸安宫管理。”

版式

书刊排版的式样,包括版面、版心、排法、书眉、页码、行距、标题、字体、插图等格式的安排。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫