蒋廷锡(1669—1732年),字扬孙,号西谷,又号南沙,江苏常熟人。康熙四十二年赐进士。雍正元年,世宗胤禛敕其校勘重编《古今图书集成》,三年告竣。六年授文华殿大学士充《圣祖实录》总裁,十年卒于任上。著有《尚书地理今释》、《青桐轩集》等。

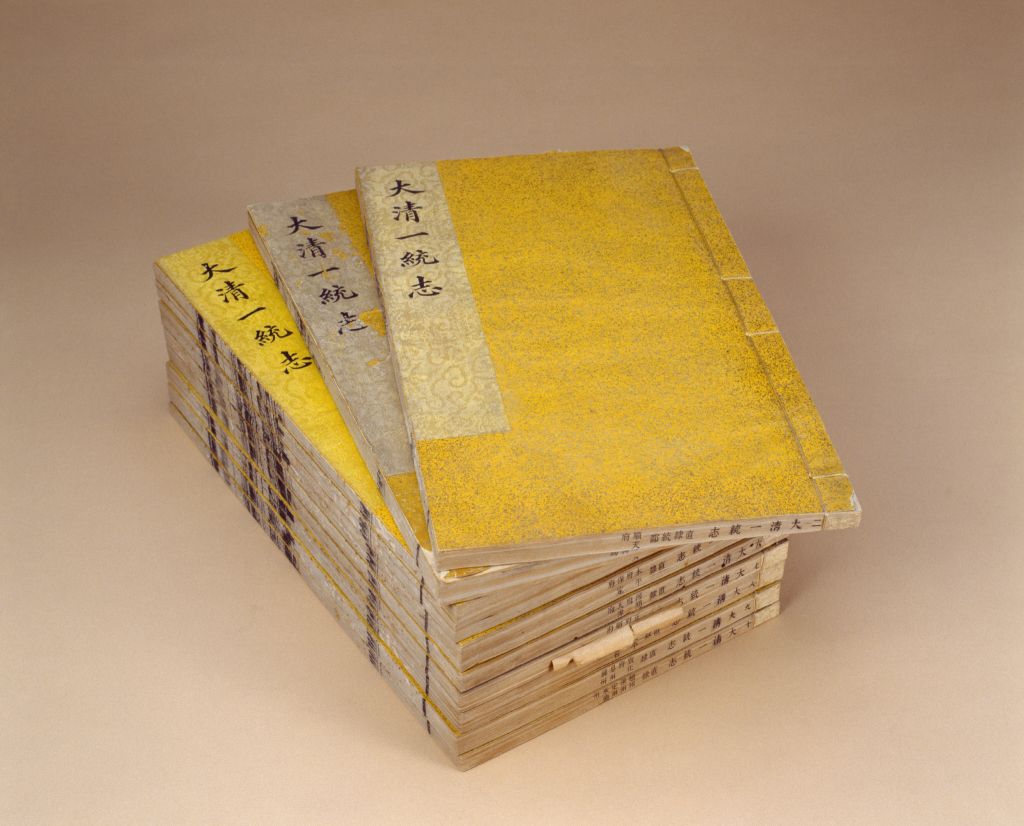

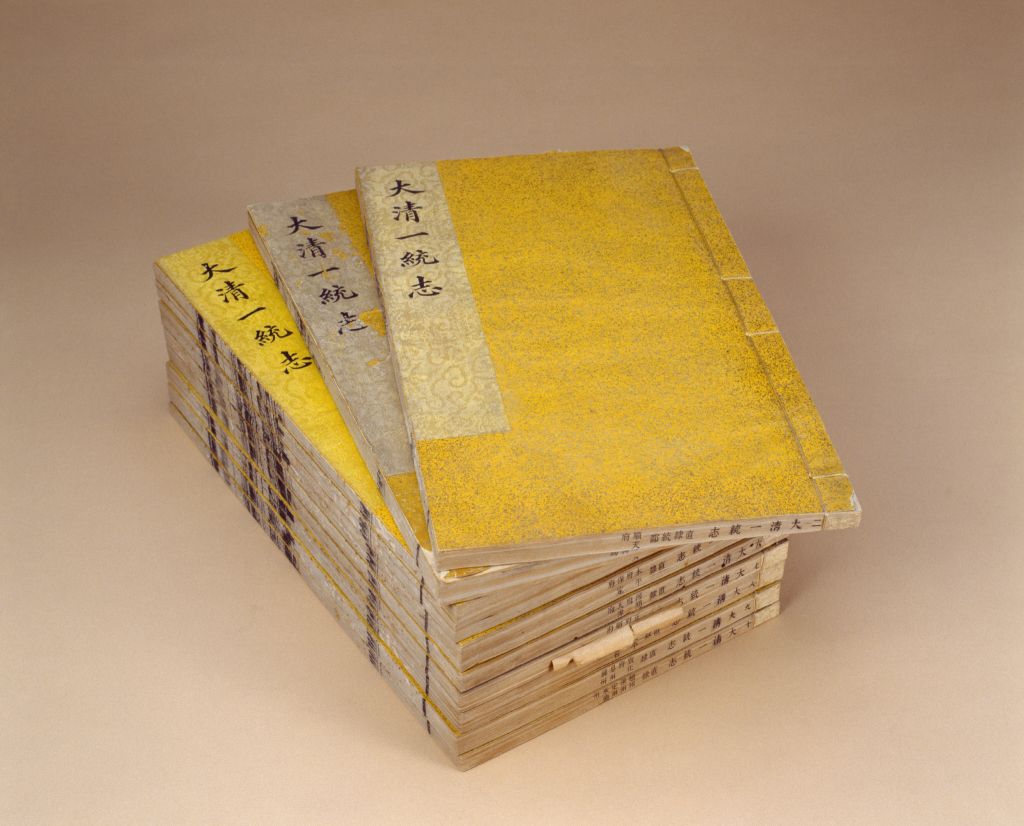

《大清一统志》(乾隆九年刻本)书面1

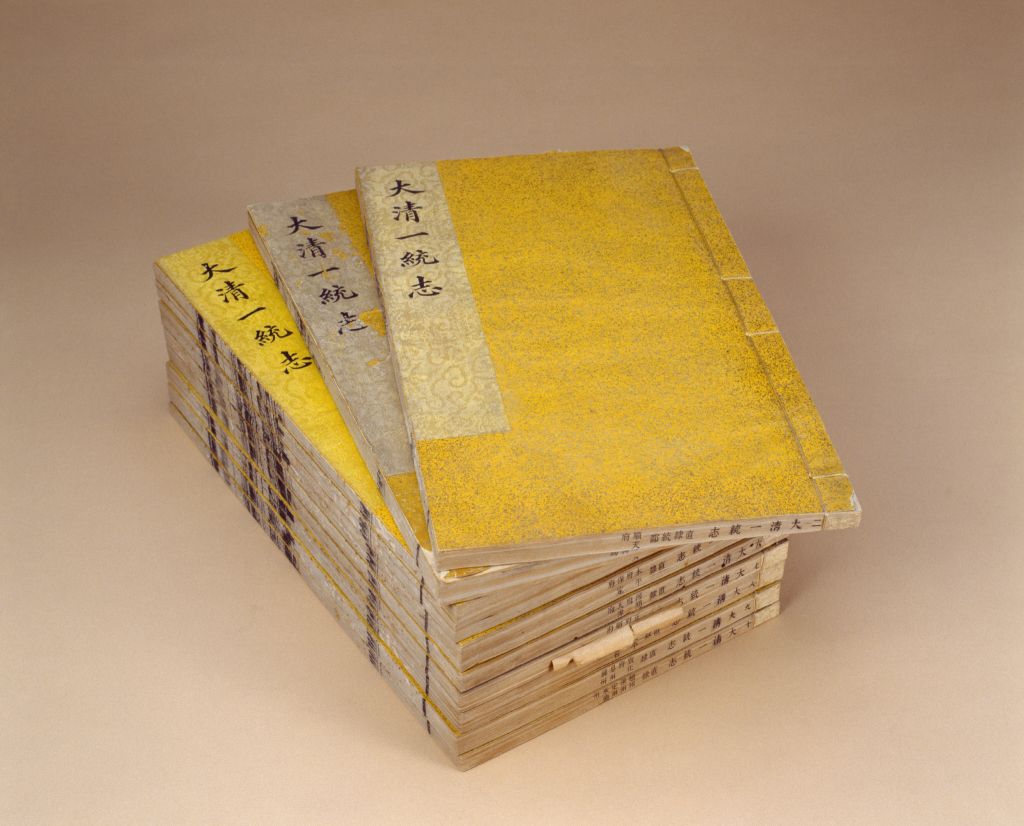

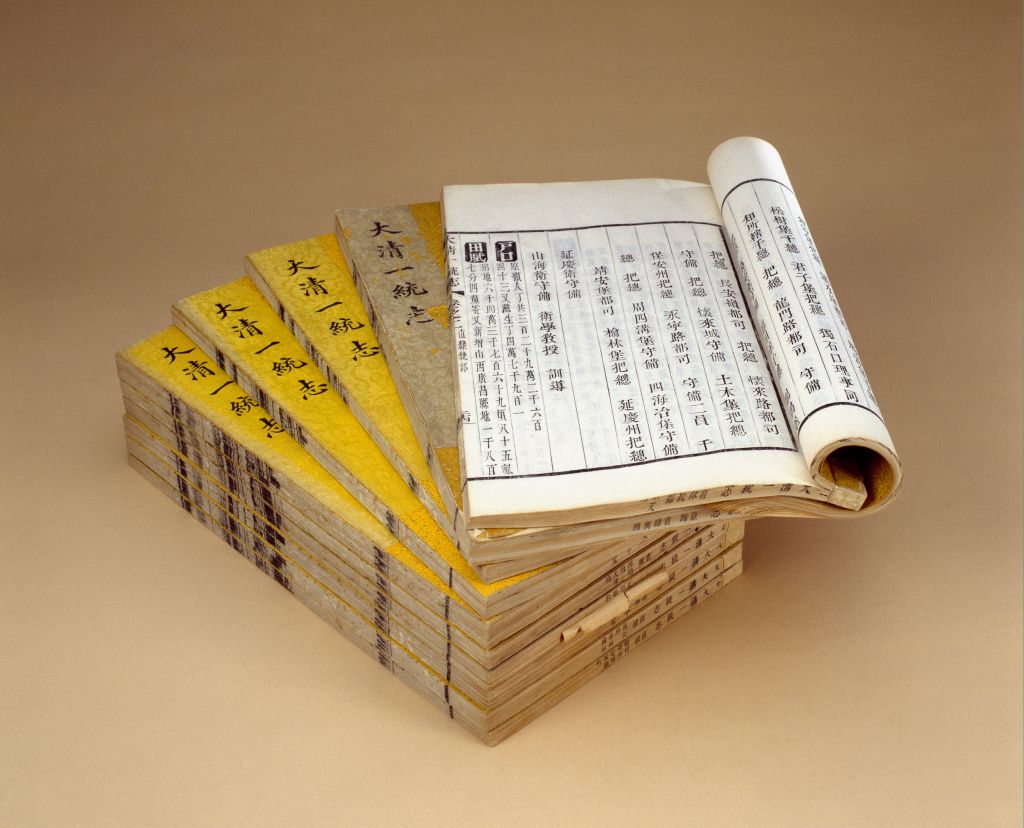

《大清一统志》(乾隆九年刻本)书面1  《大清一统志》(乾隆九年刻本)书面2

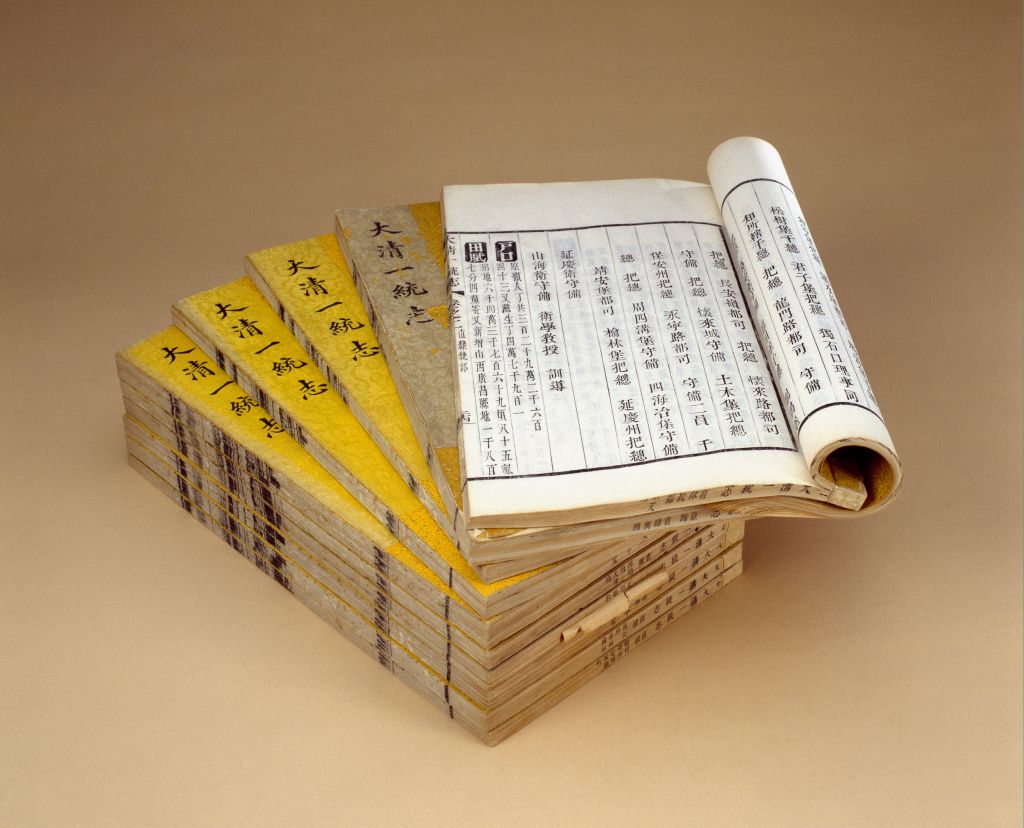

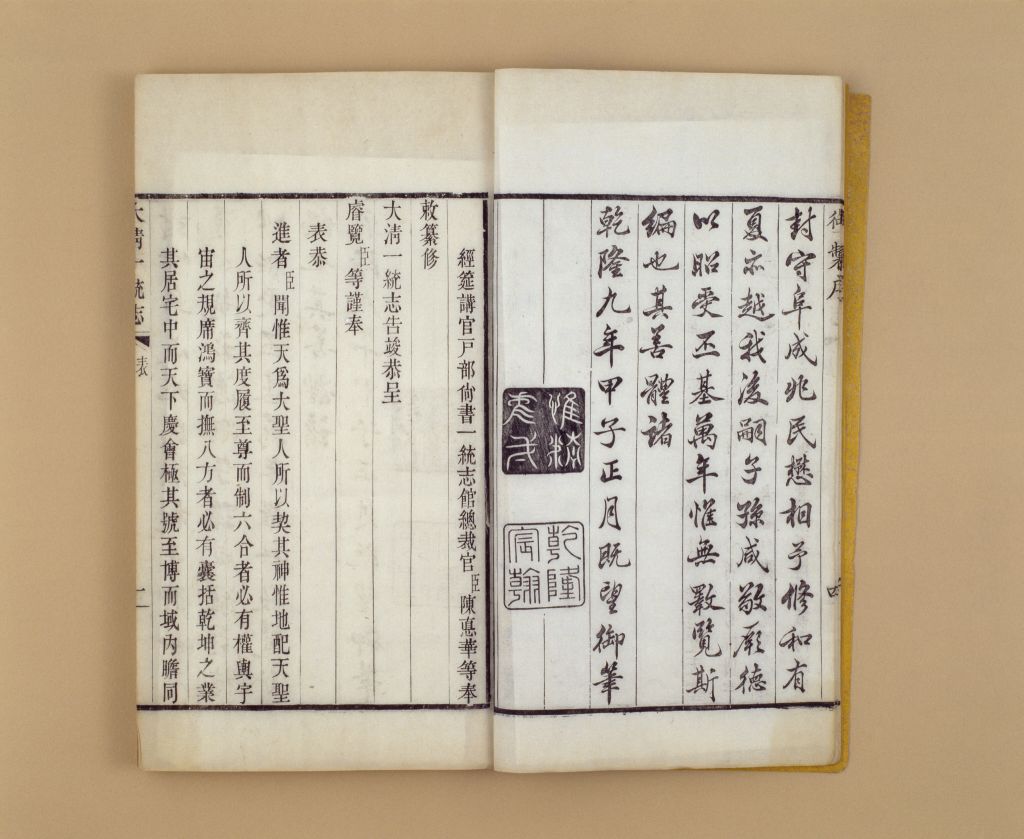

《大清一统志》(乾隆九年刻本)书面2  《大清一统志》(乾隆九年刻本)序

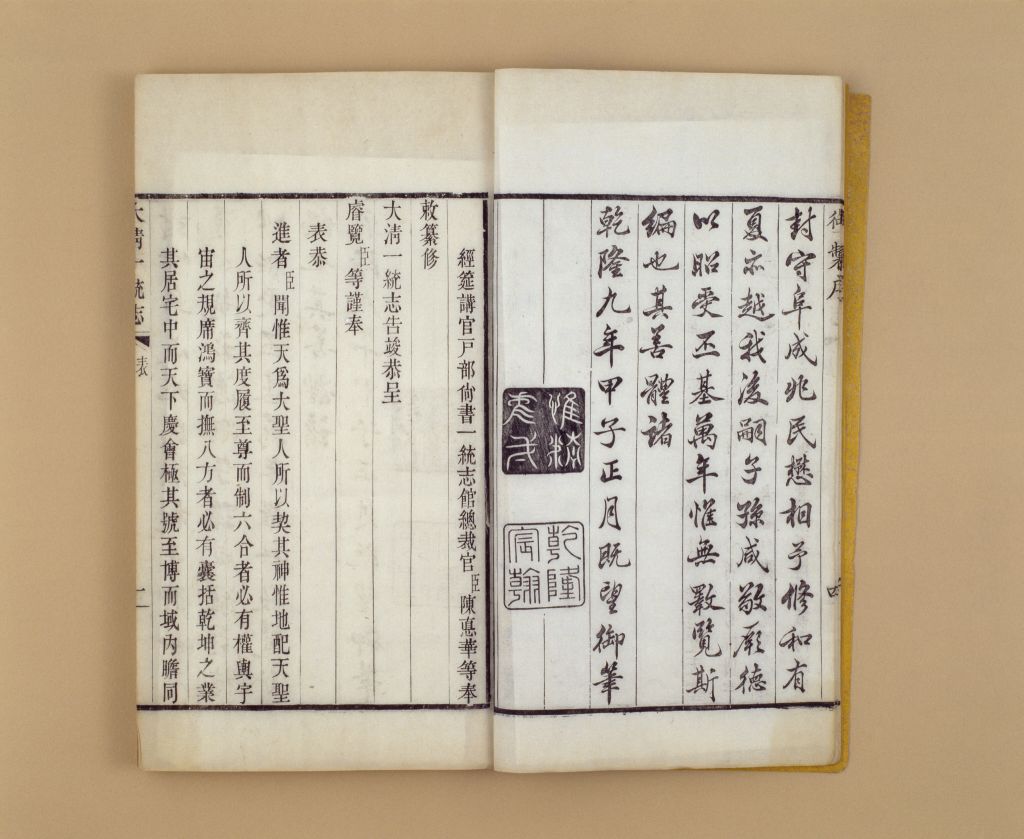

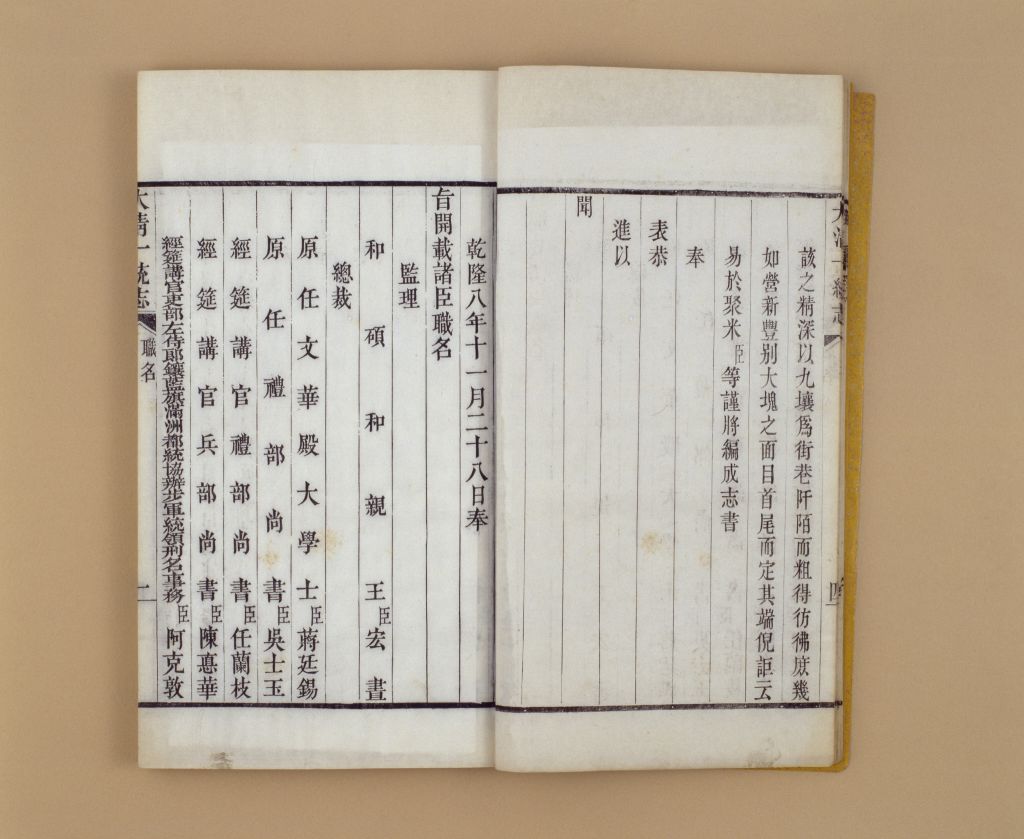

《大清一统志》(乾隆九年刻本)序  《大清一统志》(乾隆九年刻本)表

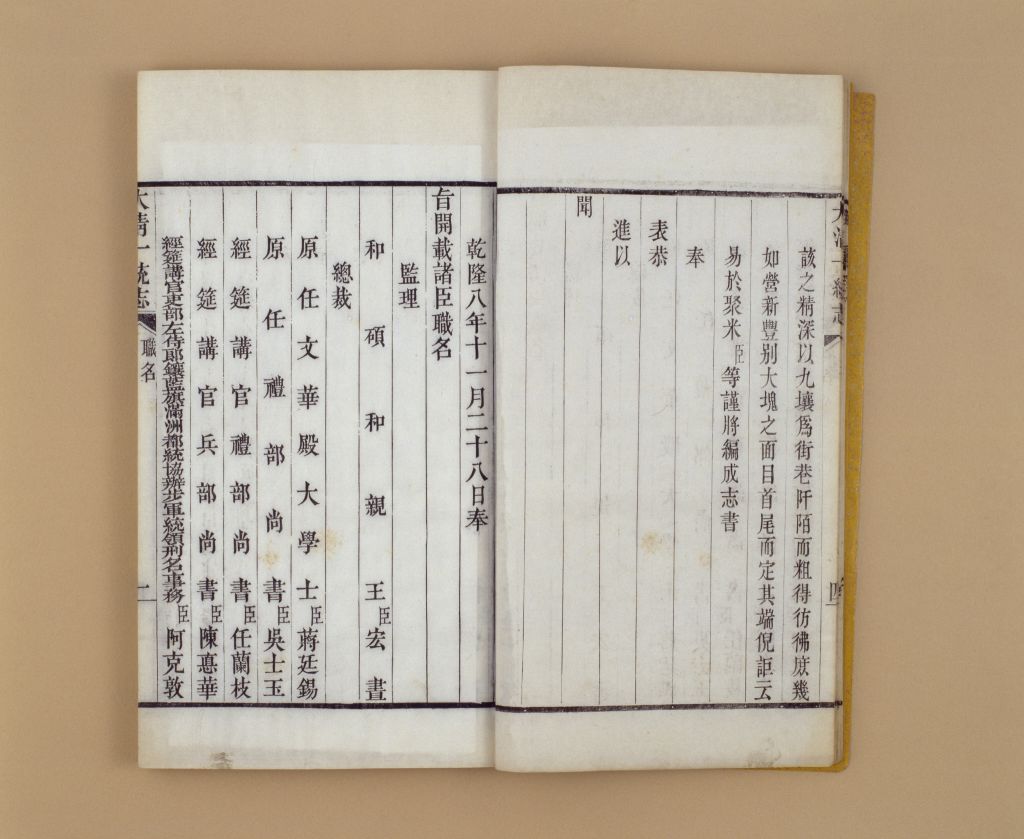

《大清一统志》(乾隆九年刻本)表  《大清一统志》(乾隆九年刻本)职名

《大清一统志》(乾隆九年刻本)职名  《大清一统志》(乾隆九年刻本)纂修

《大清一统志》(乾隆九年刻本)纂修  《大清一统志》(乾隆九年刻本)顺天府图

《大清一统志》(乾隆九年刻本)顺天府图  《大清一统志》(乾隆九年刻本)直隶全图

《大清一统志》(乾隆九年刻本)直隶全图

《大清一统志》是清代全国性地理总志,清朝曾三次修一统志。康熙年间,圣祖玄烨始命修纂此志,因卷帙浩繁,久未成书。胤禛即位,又重加编辑,仍未完工。至乾隆九年方始告成。此本为初修本。

《大清一统志》是在《大元一统志》的基础上编纂而成。乾隆皇帝在《御制大清一统志序》中说:康熙皇帝命修全国总志,以昭大一统之盛,因卷帙浩繁,久未成书。雍正皇帝继命编纂总志,经十余年,次第告竣。“自京畿达于四裔,为省十有八,统府州县千六百有奇,外藩五十有七,朝贡之国三十有一”。全志包括图、表、疆域、分野、建置沿革、形势、风俗、城池、学校、户口、田赋、职官、山川、古迹、关隘、津梁、堤堰、陵墓、祠庙、寺观、名宦、人物、流寓、列女、仙释、地产等,每省首述总况,再分述府州县。全书从古叙至当时,内容宏富。

《大清一统志》收入《四库全书》。有清光绪年间杭州竹简斋缩印本。

蒋廷锡

武英殿

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

弘昼

弘昼(1711—1765年),清世宗第5子。雍正十一年(1733年)封和亲王。十三年(1735年)领办理苗疆事务。高宗即位,曾预议政。以行为不检,屡受高宗申斥。著有《稽古斋全集》。

玄烨

《大元一统志》

元代全国性总志,简称《元一统志》。1300卷,600册。札马剌丁、虞应龙等主持编纂。成书于元大德七年(1303年)。此书所引资料,凡大江以南各行省大都取于宋《舆地纪胜》和宋、元旧志,北方各行省大半取材于唐《元和郡县图志》、宋《太平寰宇记》和金、元旧志,边远地区的材料则采自当时新编的《云南图志》、《甘肃图志》、《辽阳图志》等,以行省和路、府、州、县为纲,分置沿革、坊郭乡镇、里至、山川、土产、风俗形胜、古迹、宦迹、人物、仙释等门类。此书的问世对后代“一统志”的编写影响很大,如《元史·地理志》、《大明一统志》等不仅多取材于此,而且编写体例也与此相承,成为明、清一统志的范本。该书保存了宋、金、元旧志中的许多材料,是中国古代最大的一部舆地书,有较高的史料价值。

乾隆皇帝

康熙皇帝

分野

中国古代天文学把天上一定的区域(十二星辰或二十八宿)和地上州郡邦国的位置相对应,就天文说称“分星”,就地面说称“分野”。旧方志设“分野”一篇,记载本地区与天上星宿对应的位置,或称“星野”。

沿革

“沿”,沿袭;“革”,变革,指事物发展变革的历程。志书中常以“沿革”作为门目,记述一地行政设置的发展变革,常与建置、城池、公署等目并列。其编写方法有两种:一按时间依次载述;二为表格形式,以年代为经,以事实为纬,称为沿革表,可省冗文,且能一目了然。

城池

城池的产生是伴随着战争的历史而修建的。由城垣、城门、角楼、箭楼、甕城、马面(即墩台)、护城河等构成。早期多为土城,也有少数的石头城。元代以前土城为多,随着经济的发展,城池的建造也有所改进,特别是京师外围的城墙和城楼开始采用砖石结构。明清紫禁城的城池体系进一步完善。

户口

旧志篇目名。户口是住户、家庭和人口的总称。方志类书中多设此篇目,或标作“户籍”、“户口簿”,用以记载区域境内居民的户数和人口总数。有的除记载户口、人丁总数外,还旁及历代人口增减、丧乱流失、迁徙招抚、封邑户属、人丁征银等。新修方志中,户口纳入“人口”一目记述。

山川

山川指山岳、河流和平野。方志类书中常将“山川”列为一目,用以记载某一地区的形胜,诸如:山脉、河流、湖泊、池沼、津梁,以及与山川有关的森林、矿藏、名胜、景观等。

津梁

“津”指渡口,“梁”指桥梁。在地方志中常用作篇名或目名,以记载一个地方的渡口和桥梁的地址、特点、名称及建造沿革,多隶属于山川志或建置志。

流寓

指在异乡日久而定居。方志中人物传、人物志所载流寓者多为对定居地有贡献或德高望重、受人尊敬的外籍人。

《四库全书》

我国古代最大的丛书,清代乾隆皇帝敕辑。乾隆三十八年(1773年)诏开“四库全书馆”,裒辑《永乐大典》之散篇,并收罗天下之遗书,参其事者4400余人,历时10年完成。《四库全书》分经、史、子、集四部,故名“四库”。共3400余种,79300卷,凡6114函,36381册,约9亿9千7百万字。内容涉及广泛,对整理保存古代文献起了极大作用。

《四库全书》以丝绢作书皮,其中经部书用褐色绢,史部书用红色绢,子部书用黄色绢,集部书用灰色绢,分别贮于楠木书匣中,再放置在书架上,十分考究。《四库全书》前后共抄录七部,其中以文渊、文源、文津三阁藏本最为精致,疏漏较少;文宗、文汇、文源各本已亡失。现存四部中,文渊阁本现藏台北故宫博物院;文津阁本现藏北京图书馆;文溯阁本现藏甘肃省图书馆;文澜阁本散佚后补抄复原现藏浙江省图书馆。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫