金简(1724年—1794年),汉人,祖籍辽宁沈阳人。自幼随父从军,其妹为乾隆皇帝贵妃,后赐姓金佳氏,改入满洲正黄旗。初隶内务府汉军,乾隆三十七年(1772年)授总管内府大臣兼武英殿修书处事,充《四库全书》副总裁专司考核督修,其间著有《武英殿聚珍版程式》一书,促进了我国印刷事业的发展。乾隆五十九年(1794年)卒,谥“勤恪”。

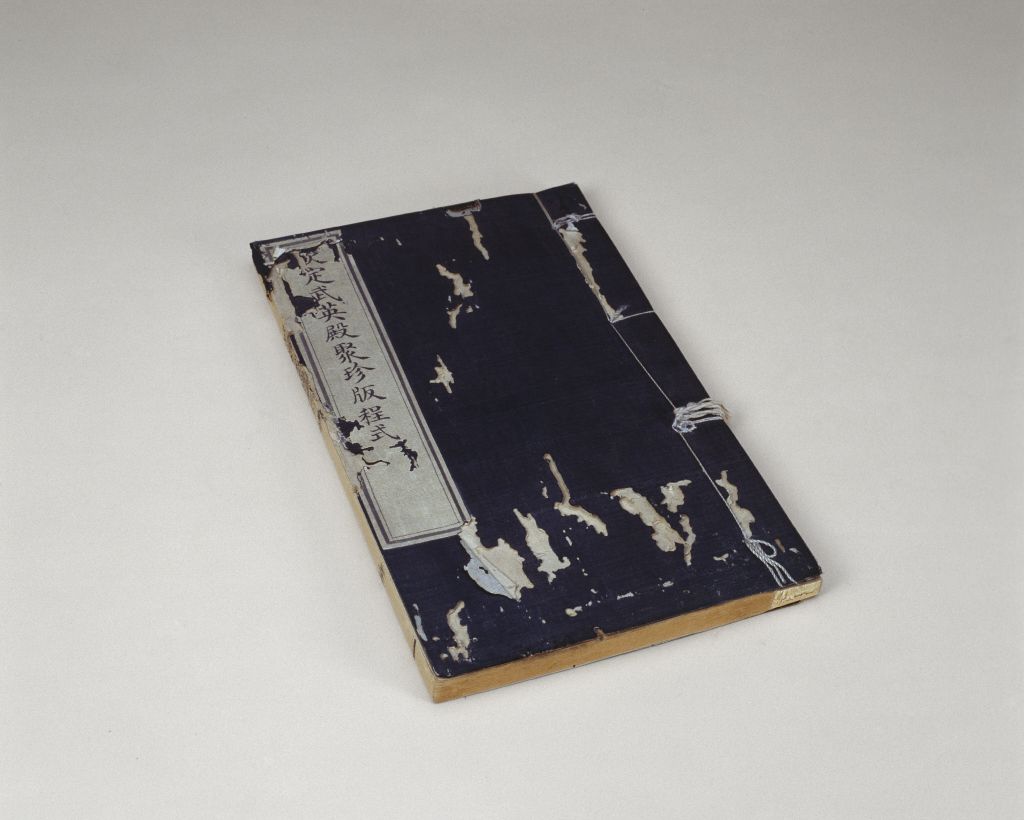

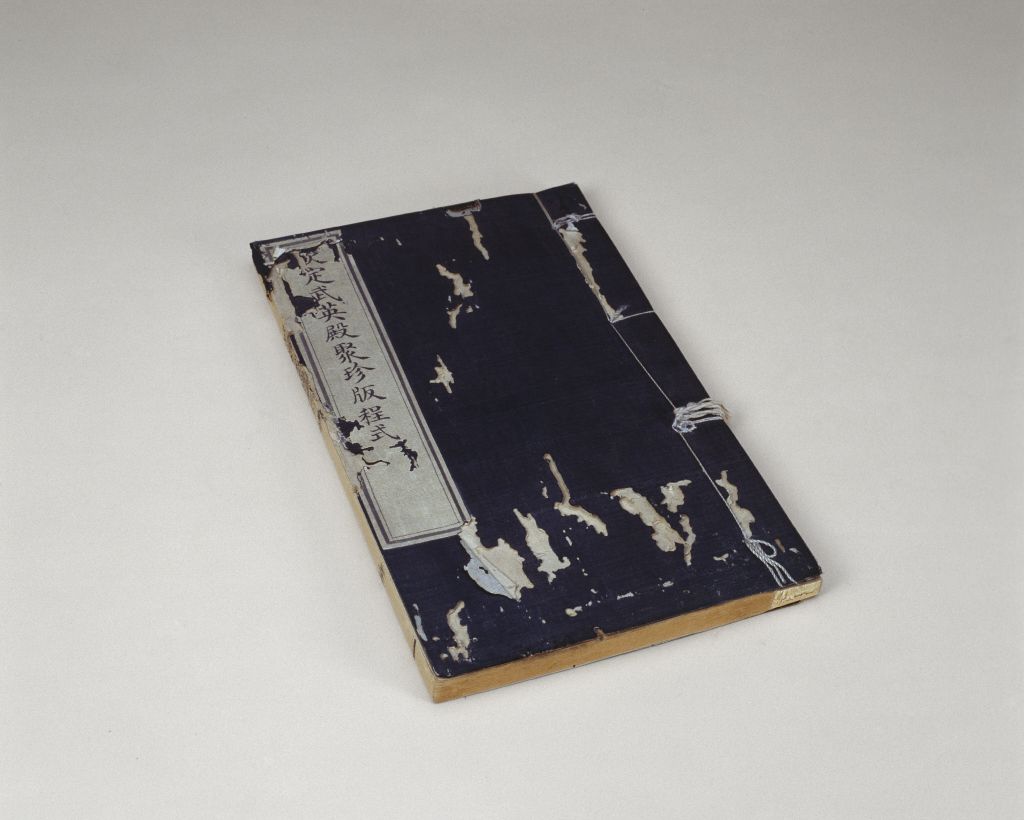

《武英殿聚珍版程式》书册

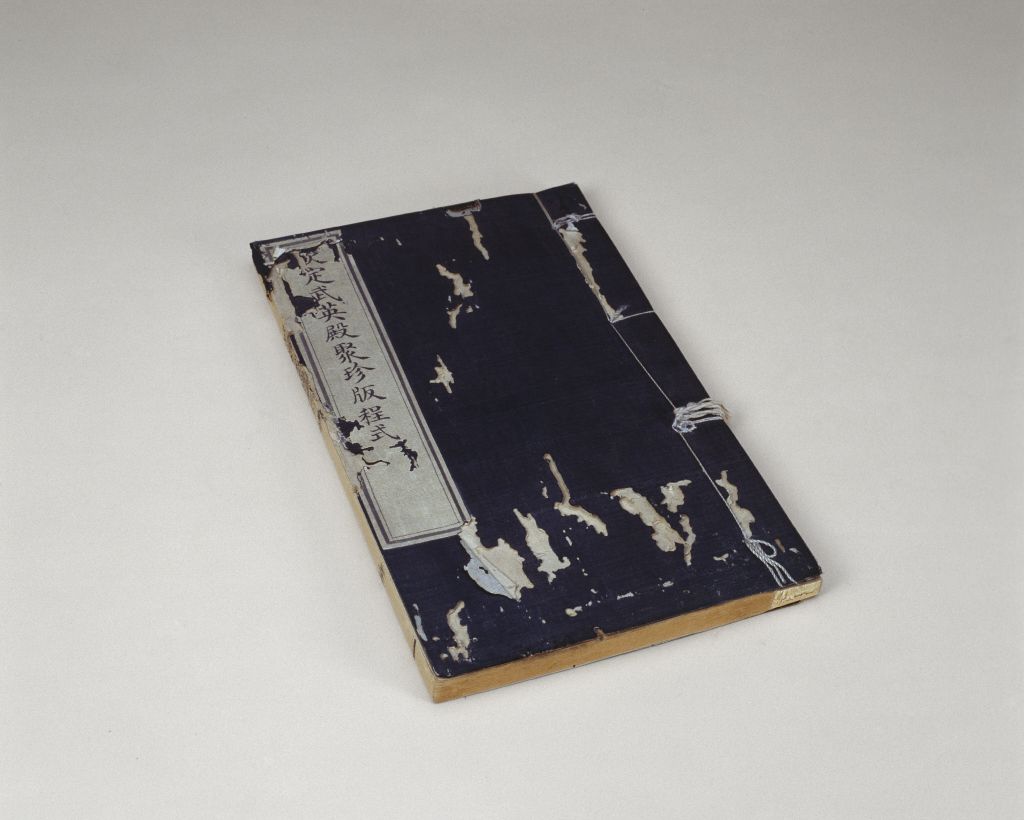

《武英殿聚珍版程式》书册  《武英殿聚珍版程式》御制题武英殿聚珍版十韵

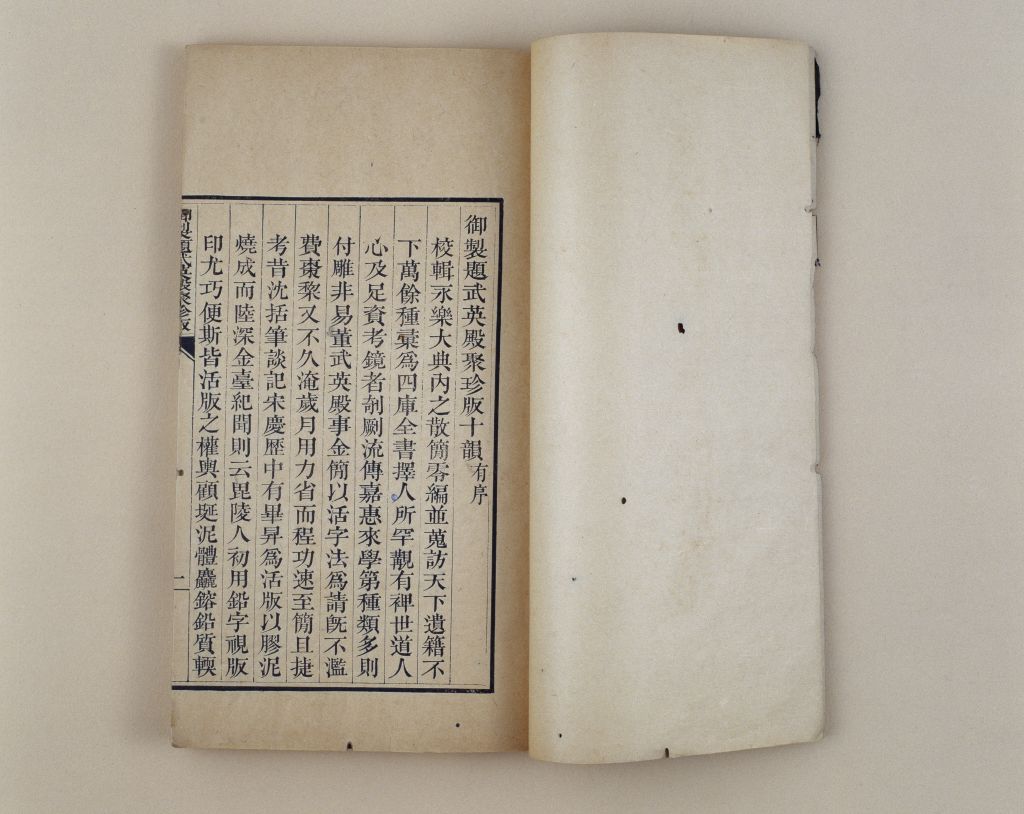

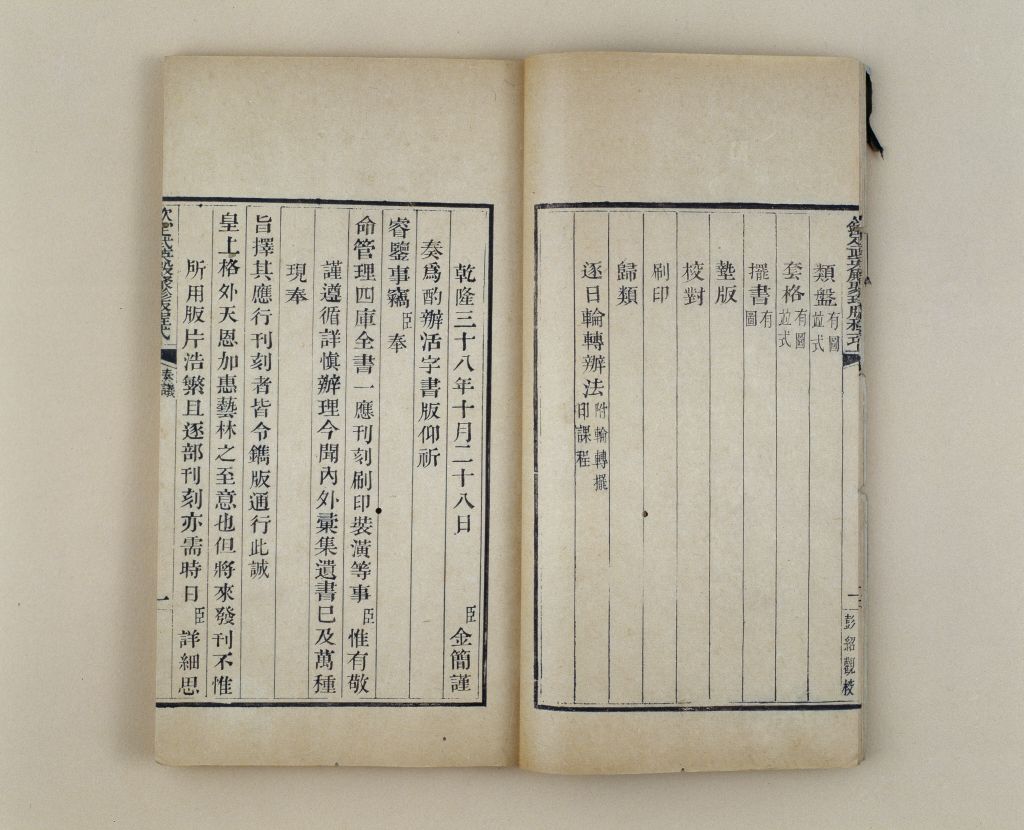

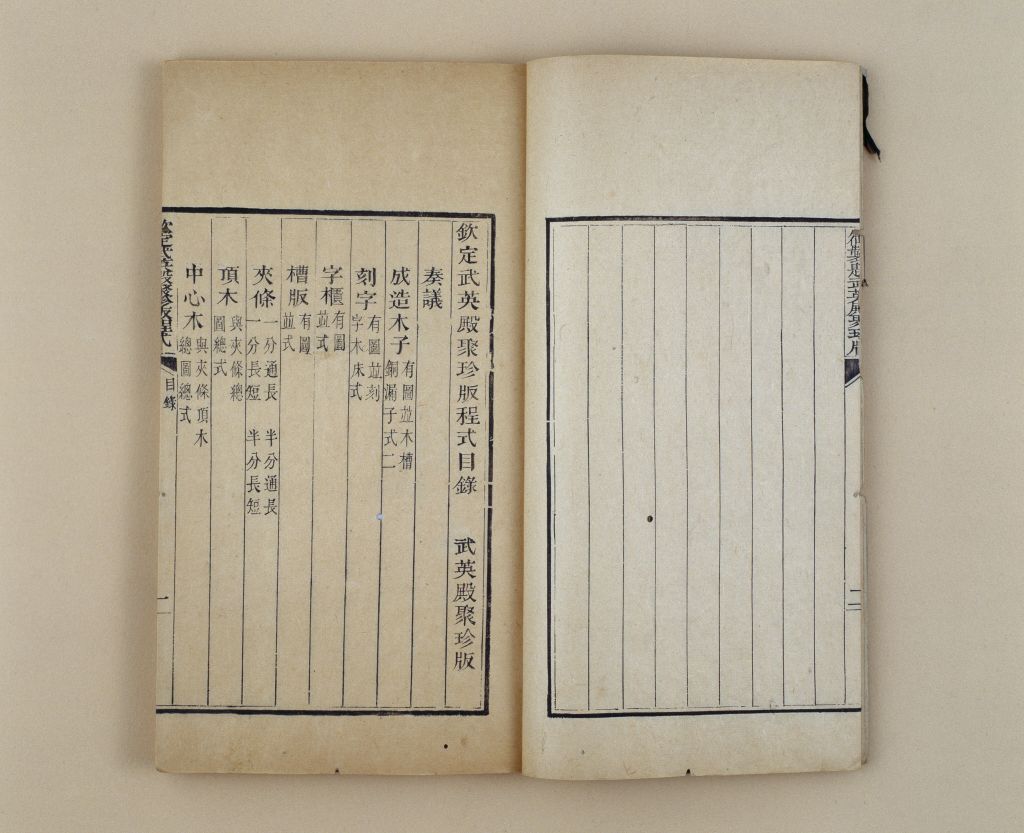

《武英殿聚珍版程式》御制题武英殿聚珍版十韵  《武英殿聚珍版程式》目录页

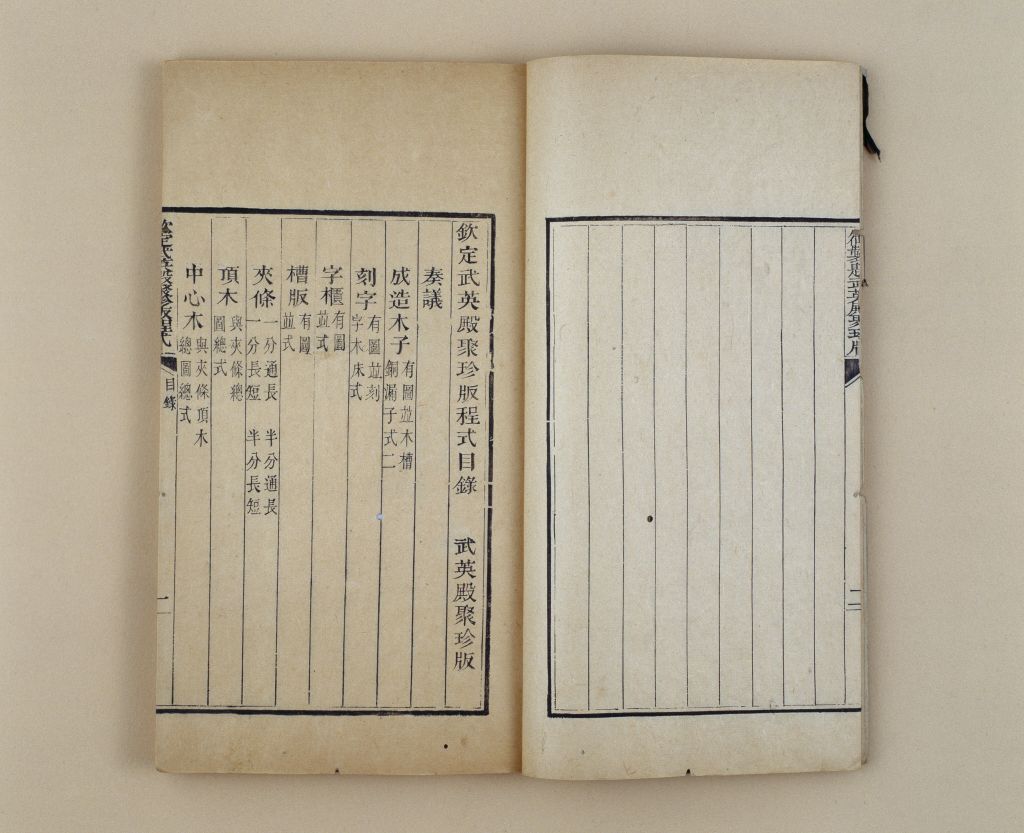

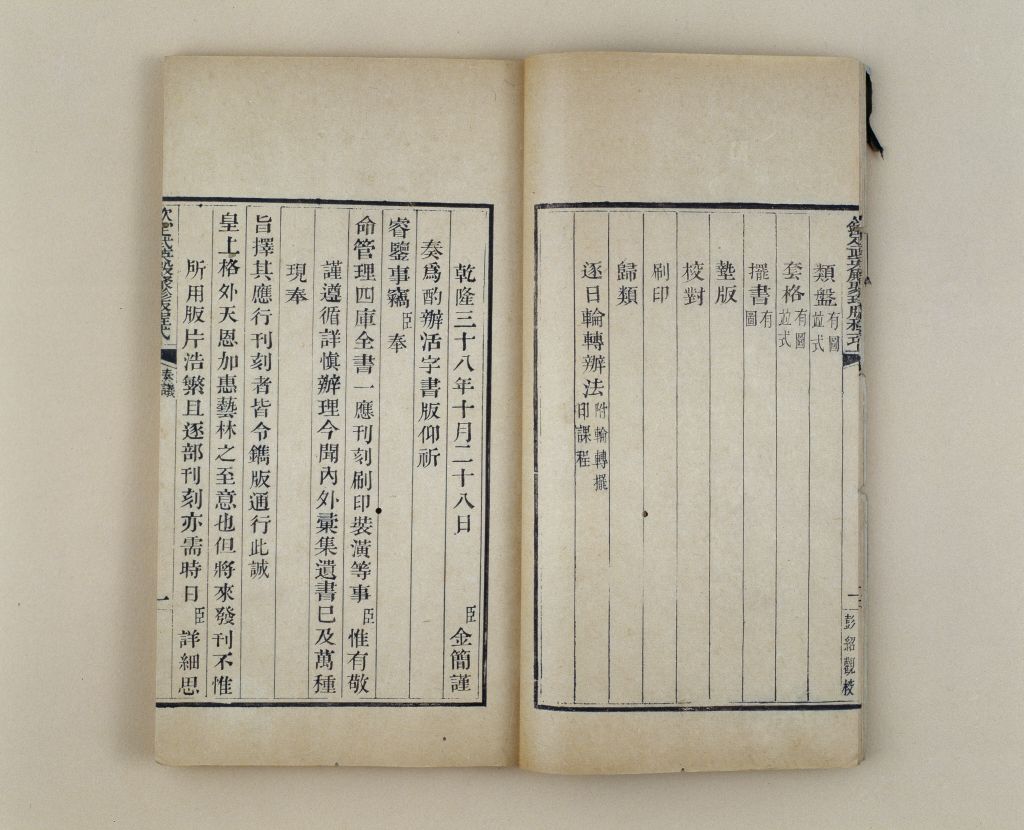

《武英殿聚珍版程式》目录页  《武英殿聚珍版程式》金简奏折

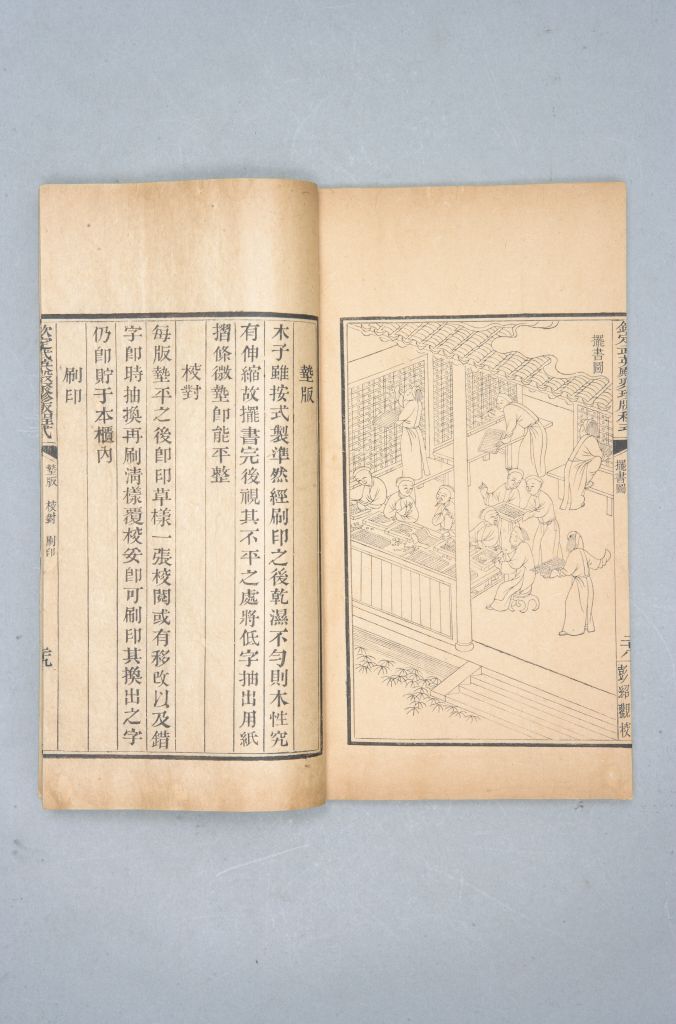

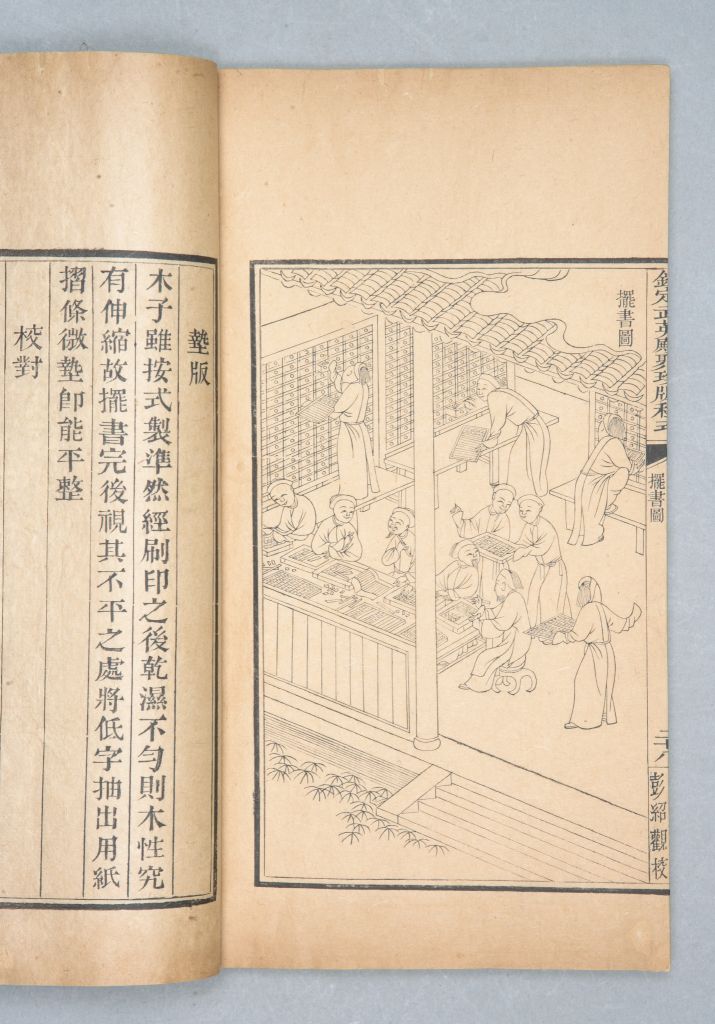

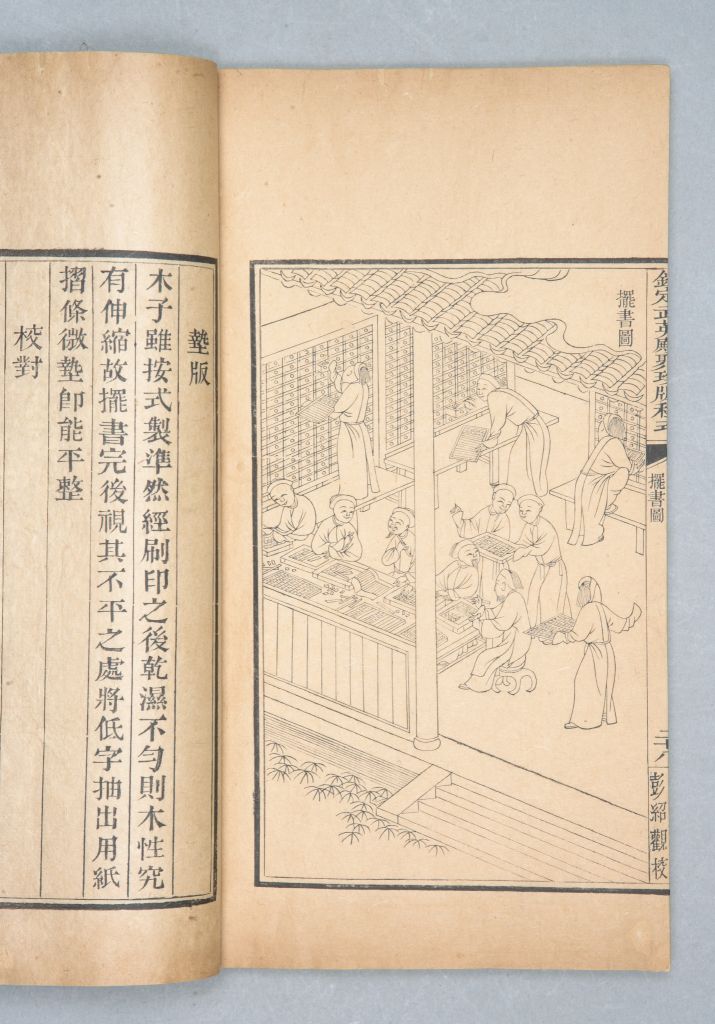

《武英殿聚珍版程式》金简奏折  《武英殿聚珍版程式》摆书图

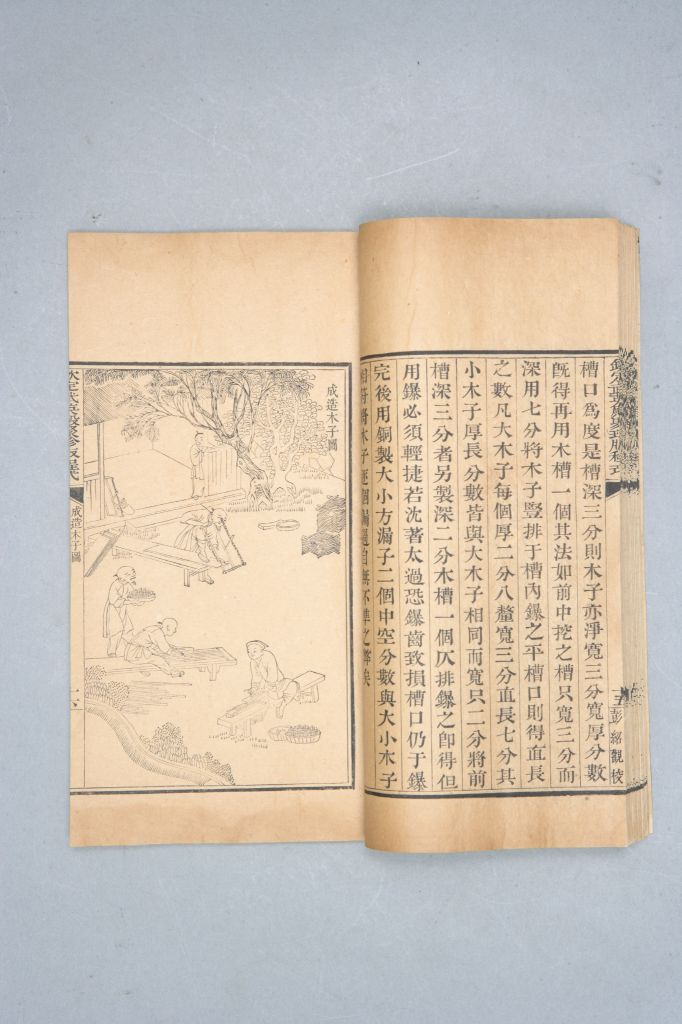

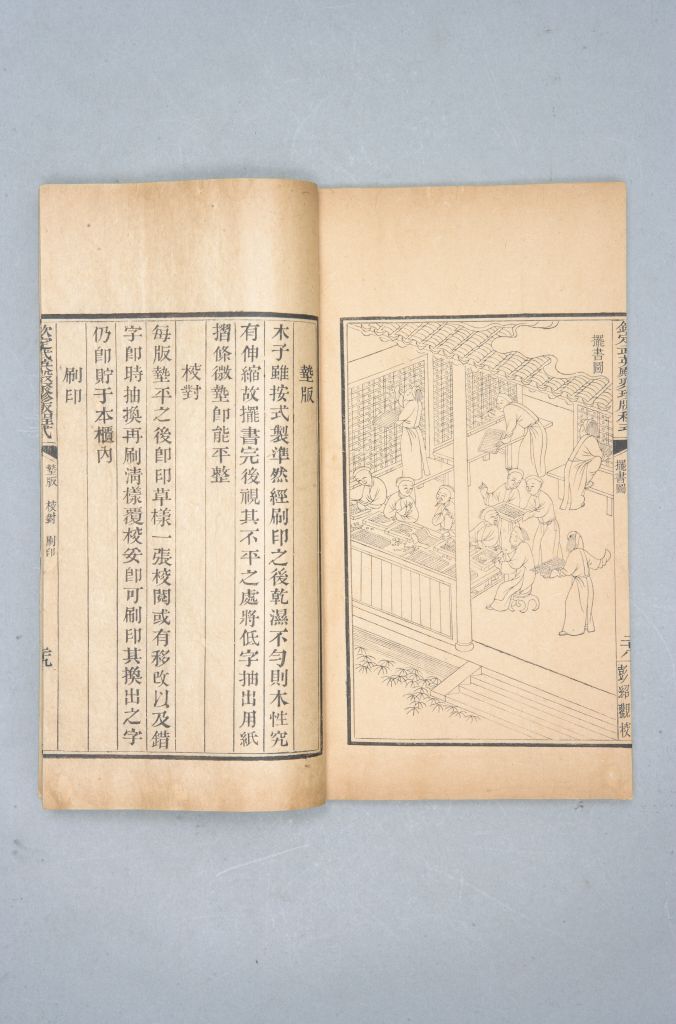

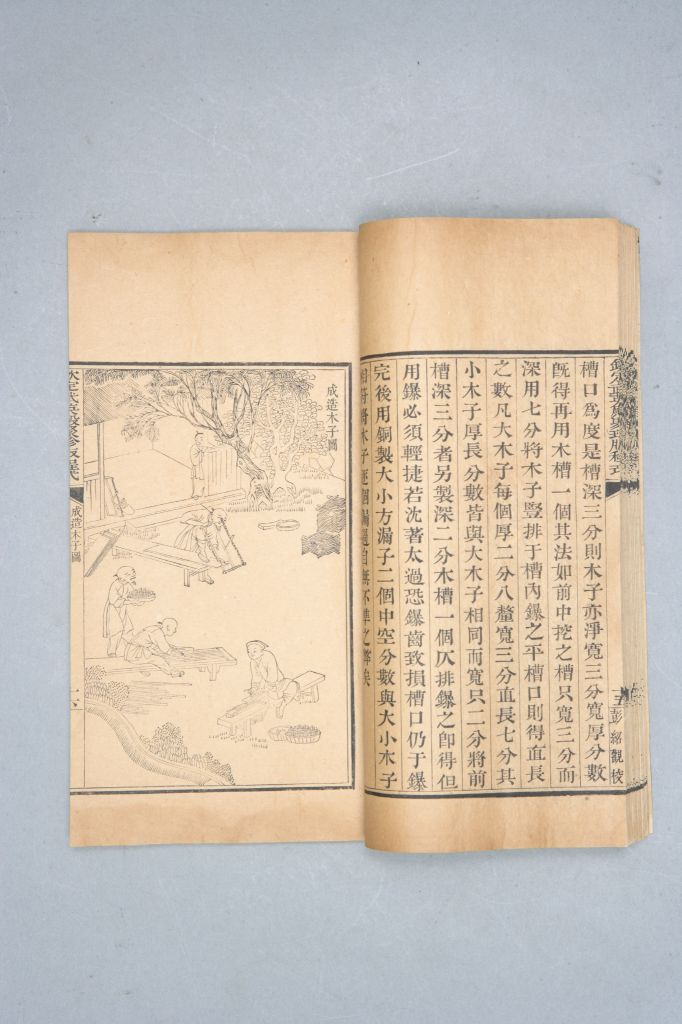

《武英殿聚珍版程式》摆书图  《武英殿聚珍版程式》成造木子图

《武英殿聚珍版程式》成造木子图  《武英殿聚珍版程式》摆书图

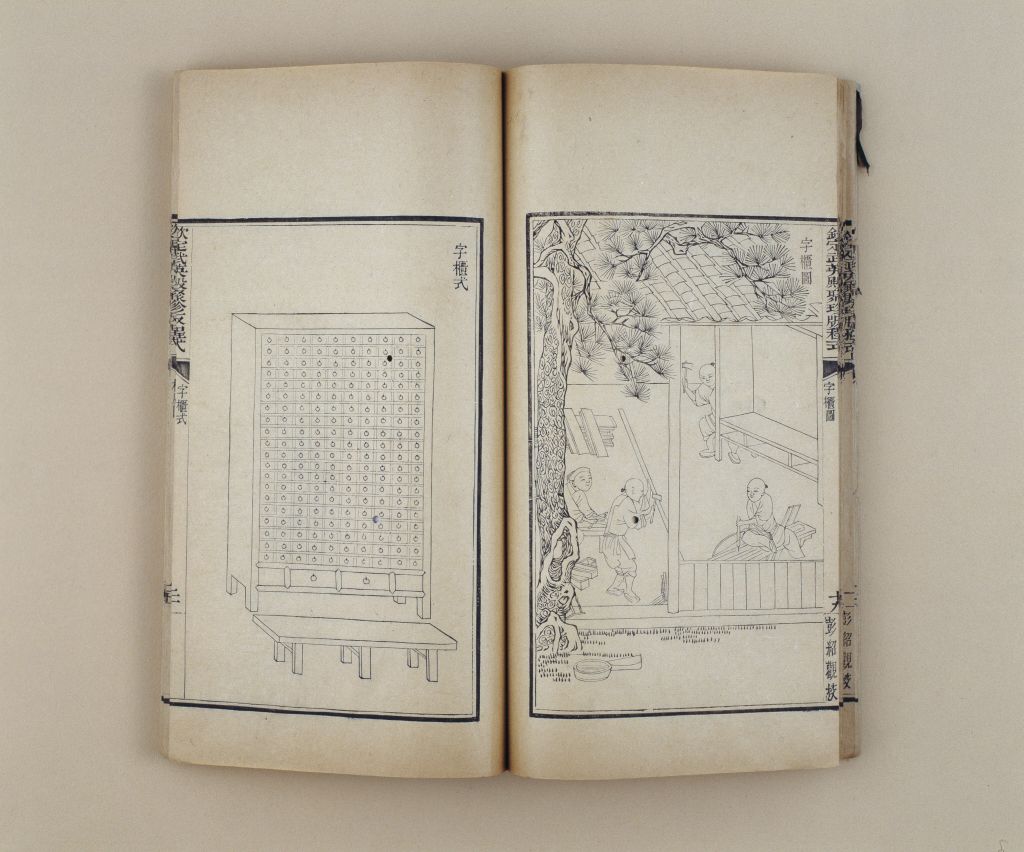

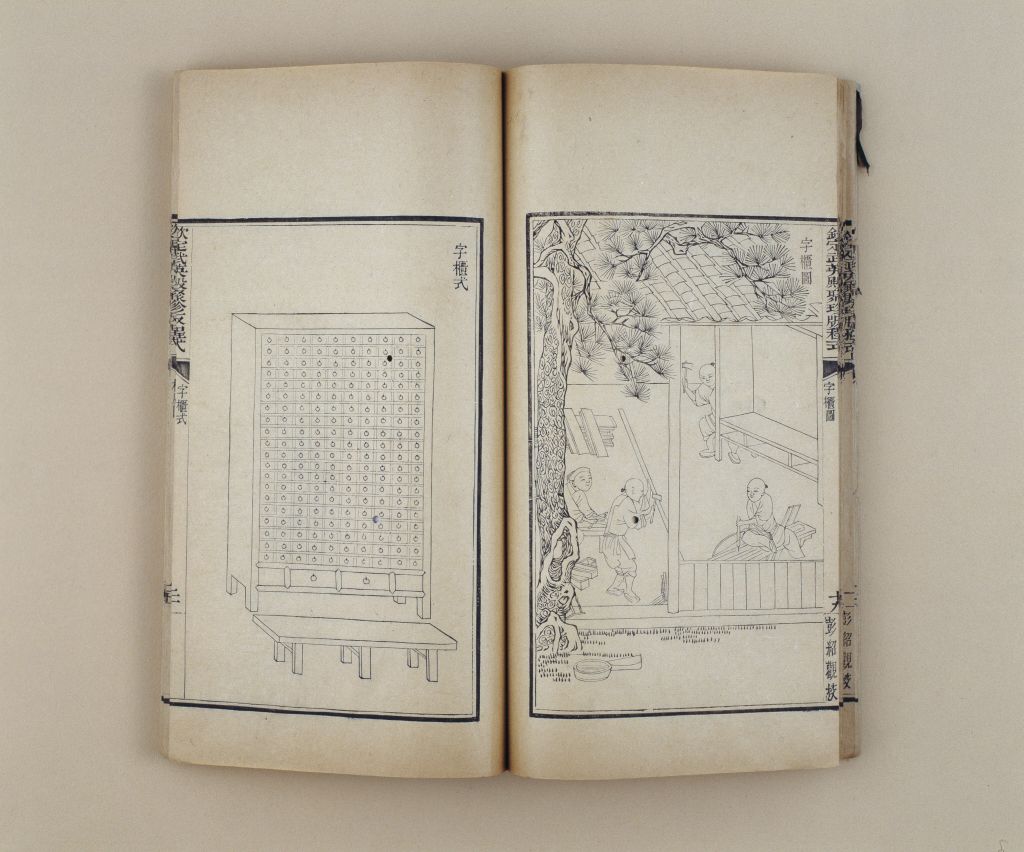

《武英殿聚珍版程式》摆书图  《武英殿聚珍版程式》字柜图

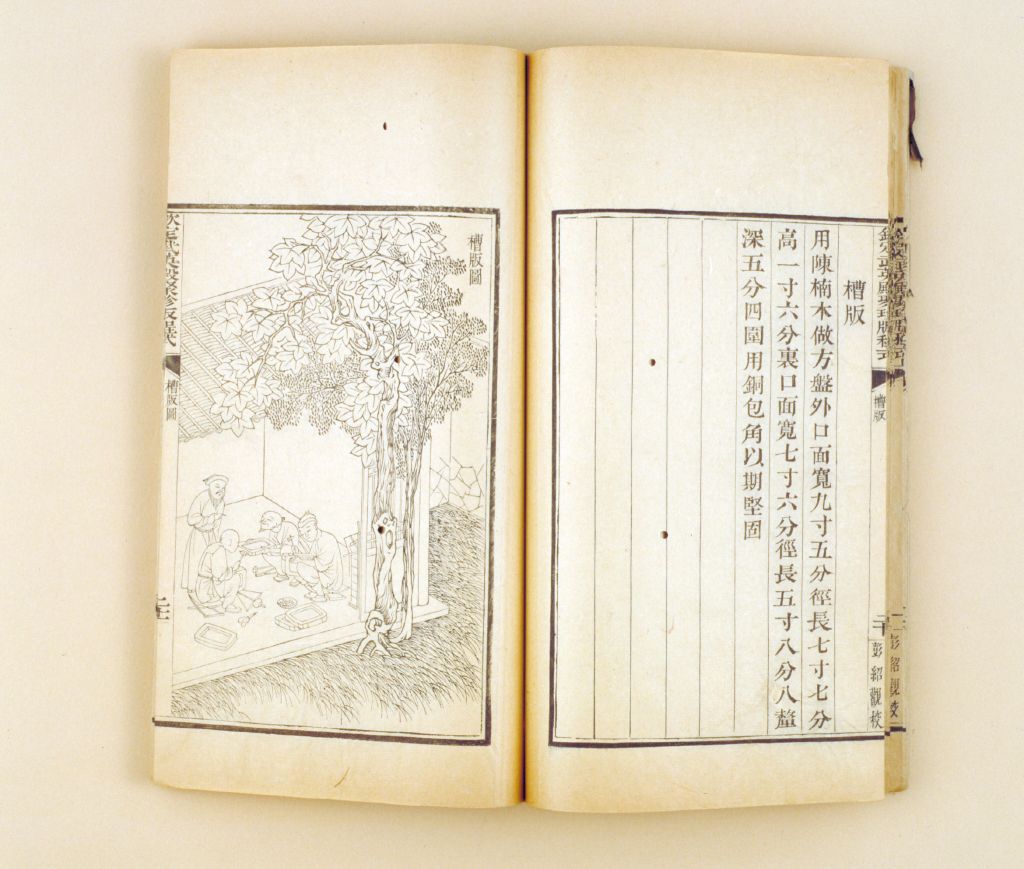

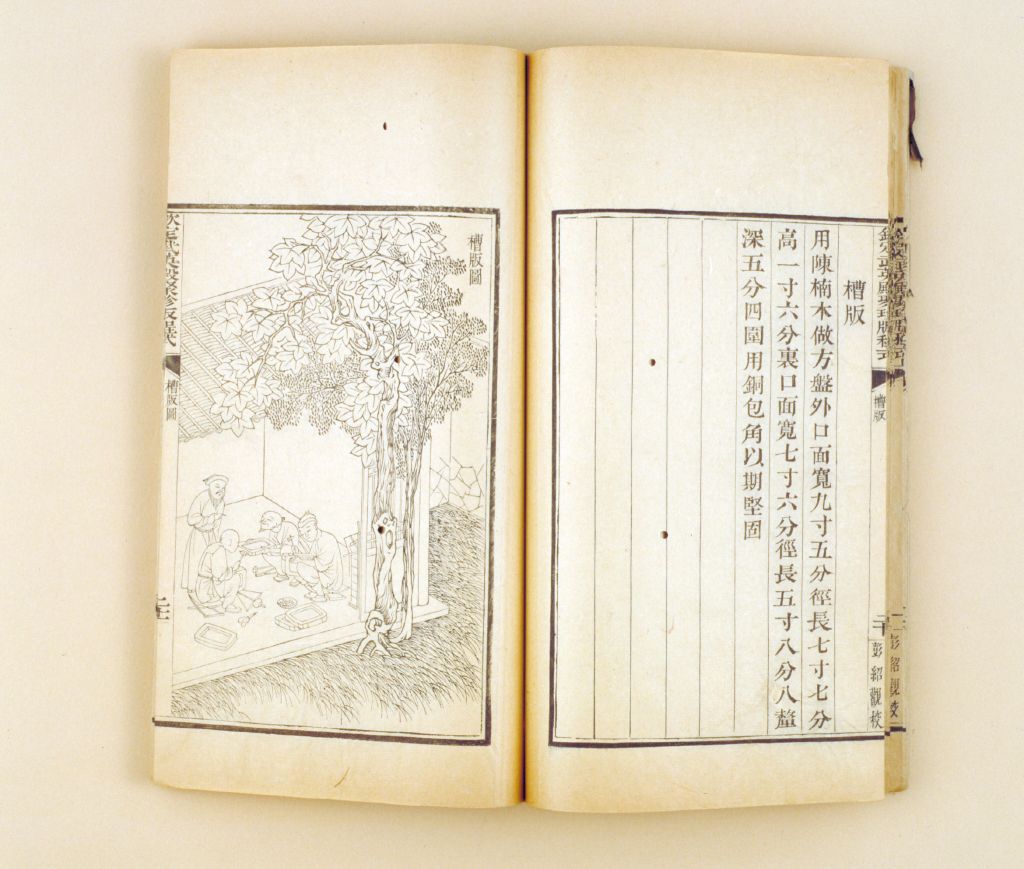

《武英殿聚珍版程式》字柜图  《武英殿聚珍版程式》槽版图

《武英殿聚珍版程式》槽版图

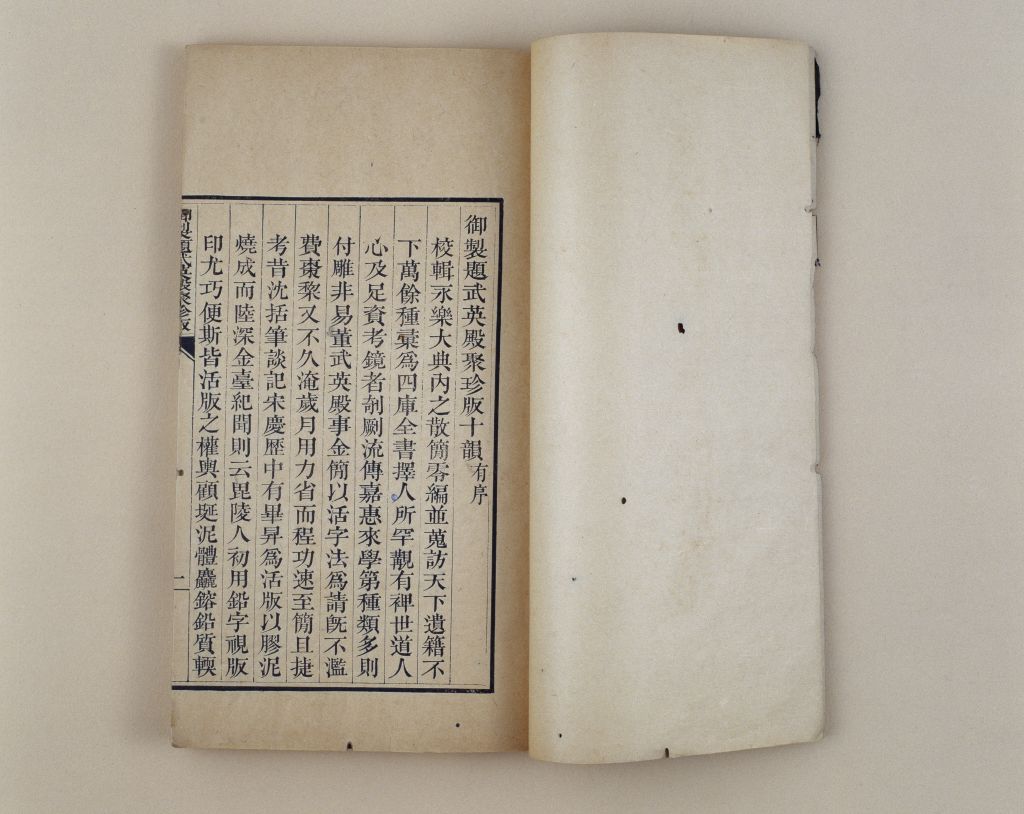

卷前有乾隆甲午(1774年)仲夏《御制题武英殿聚珍版十韵》有序,金简等人奏议8件,后有金简撰记。

《武英殿聚珍版程式》为《钦定武英殿聚珍版书》之一种。清乾隆三十八年(1773年)修《四库全书》时,馆臣奉命辑《永乐大典》中之佚书,并将其中善本交武英殿刊印。因种类多,雕印耗费巨大,而原藏于武英殿的铜活字因一时铜贵皆熔铸为它物,铜盘亦不存,乾隆帝乃采纳管理刻书事务大臣金简的建议,准改以刻制枣木活字摆印书籍,并以“活字”不雅,特赐名“聚珍版”。为此,先后制成大小活字25万余枚,数书仅用一书之费,且摆印简便,事半而功倍。乾、嘉时共印书134种,连同先行雕印的4种,合为一部丛书《钦定武英殿聚珍版书》。这是历史上规模最大的一次木活字印书,校刻严谨,印刷精良,纸墨俱佳。

《四库全书》开馆后,金简被任命为副总裁,主管监刻书籍事宜。他除始终参与其事外,并对造字、刻印工艺加以总结,撰成这部《武英殿聚珍版程式》。书中将造木子、刻字、字柜、槽板、夹条、顶木、中心木、类盘、套格、摆书、垫板、校对、刷印、归类、逐日轮转办法(附轮转摆印课程)等各项分列条目,一一绘图,并作出简要说明,俾从事者有所宗。

此书是继宋沈括《梦溪笔谈》、元王桢《造活字印书法》之后的第三部关于活字印刷方法的著述,且为三者之中唯一的独立专著,所叙更为详细、具体。刊行后,各地纷纷仿效,推动了清代刻书事业的发展,堪称中国活字印刷技术史上里程碑式的重要文献。此书先后被译成德、英、日等文字,得以广泛流传。

《四库全书总目》著录。

金简

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

武英殿

聚珍版

即活字本。清乾隆三十八年(1773年)修《四库全书》时,馆臣辑《永乐大典》中之佚书,并将其中善本交武英殿刊印。因种类繁多,耗费巨大,主管刻书事务的大臣金简乃建议刻制枣木活字摆印书籍。乾隆帝准其所请,并以“活字”不雅,赐名“聚珍”。为此,制成大小活字25万余枚,既经济又简便,事半而功倍。乾、嘉时共排印书籍140余种,其中134种与先行雕版的4种合为丛书《武英殿聚珍版书》,其余为单行。该丛书后由江南五省翻刻,已非活字,后人以“外聚珍本”加以区别。此外,中华书局创制仿宋体铅字,排印书籍称“聚珍仿宋本”。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

《武英殿聚珍版程式》

《武英殿聚珍版书》之一种,清金简撰。武英殿聚珍版摆印开工后,经过几年的实践,管理武英殿刻书事务的大臣金简逐渐摸索出一套行之有效的刊印程式,并将整个刊印过程编撰成书,名为《武英殿聚珍版程式》。全书共分奏议、成造木字、刻字、字框、槽板、夹条、顶木、中心木、类盘、套格、摆书、垫板、校对、刷印、归类、逐日轮转办法等17节,对木活字摆印技术做了系统的总结和规范,特别是涉及制活字、排版及刷印等全套工序的操作方法及规程皆配以插图,一图一文共16幅,为今人研究古代印刷史留下了不可多得的形象资料。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

钦定

凡皇帝亲自裁定的事项为钦定。

《四库全书》

我国古代最大的丛书,清代乾隆皇帝敕辑。乾隆三十八年(1773年)诏开“四库全书馆”,裒辑《永乐大典》之散篇,并收罗天下之遗书,参其事者4400余人,历时10年完成。《四库全书》分经、史、子、集四部,故名“四库”。共3400余种,79300卷,凡6114函,36381册,约9亿9千7百万字。内容涉及广泛,对整理保存古代文献起了极大作用。

《四库全书》以丝绢作书皮,其中经部书用褐色绢,史部书用红色绢,子部书用黄色绢,集部书用灰色绢,分别贮于楠木书匣中,再放置在书架上,十分考究。《四库全书》前后共抄录七部,其中以文渊、文源、文津三阁藏本最为精致,疏漏较少;文宗、文汇、文源各本已亡失。现存四部中,文渊阁本现藏台北故宫博物院;文津阁本现藏北京图书馆;文溯阁本现藏甘肃省图书馆;文澜阁本散佚后补抄复原现藏浙江省图书馆。

《永乐大典》

永乐五年(1407年)完成,收国内各种书籍,分类编纂为二万二千八百七十七卷,共达3.7亿多字。可惜在1860年英法联军、1900年八国联军入侵北京时,遭到侵略军毁灭性的野蛮破坏,有的被兵马践踏或焚烧,有的被掠往外国,现仍藏于国外的图书馆、博物馆。这部无价的文化瑰宝被摧毁殆尽。据近数十年寻觅,存世者仅有810卷,其中有大半尚在日本、美国、英国、德国等国家书柜或库房中。

铜活字

铜制的印刷活字。制法先用黄杨木刻字,翻成砂模,注入铜液成字。我国明代弘治、正德年间,在无锡、常州、苏州、南京一带曾广泛应用铜活字印书。

木活字

活字印刷始于宋代的泥活字。元代大德二年(1298年),王祯曾用木活字印书。制法:先在木板上刻字,逐字锯开,修整一致,然后在木框内排字,行间隔以竹片,塞紧后即可印刷。1899年,在敦煌千佛洞中,也曾发现过元代的维吾尔文木活字。在我国印刷史上,木活字的重要性仅次于刻版,自元至明清各代流行很广。

丛书

是把两部以上的书合在一起出版,再统命以新书名的书。按所包括的书之性质划分,又可以分为几种类型。我国古籍中常用的分类法是把书分为经、史、子、集四大部分,一部丛书所收子目书包含其中两个部类以上的称为汇编丛书,如《四部丛刊》;子目书都是属于一个部类的,称类编丛书,如《二十四史》,24种书都是属于史部的,如《二十二子》,22种书都是属于子部的;所收子目书都是一个人著的称自著丛书,如《曹月川先生遗书》;所收的子目书的著者都是某一个地方的,或内容都是关于某一地方的,称郡邑丛书,如《辽海丛书》。中国的丛书始创于南宋,俞鼎孙、俞经的《儒学警语》是最早的一部。

垫板

上下两根檩枋或上下两根额枋之间的板状构件,厚度通常为一斗口。

王桢

王桢(生卒年不详),字伯善,元东平(今属山东)人。元贞元年(1295年)任旌德(今属安徽)县尹,大德四年(1300年)任永丰(今属江西)县尹。倡导种植桑麻黍麦,推广先进农具。皇庆二年(1313年)著《农书》。又创制木活字3万个,设计转轮排字盘,印成《旌德县志》。兼善诗文,有《农务集》。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫