傅恒(?—1770年),字春和,满洲镶黄旗人,富察氏,高宗孝贤皇后之弟。乾隆时历任侍卫、总管内务府大臣、户部尚书等职,授军机大臣加太子太保、保和殿大学士、平叛伊犁统师。在军机处20余年,为乾隆皇帝所倚重。乾隆十三年(1748年)督师指挥大金川之战,降服莎罗本父子。乾隆十九年(1754年)力主清军攻伊犁,平息准噶尔部叛乱。后任《平定准噶尔方略正编》、《平定准噶尔方略前编》、《平定准噶尔方略续编》正总裁。撰写《钦定旗务则例》、《西域图志》、《御批历代通鉴辑览》等书。乾隆三十三年(1768年)在缅甸战役中染病,次年卒,乾隆皇帝亲临其府奠酒,谥文忠。嘉庆元年(1796年)赠郡王衔。

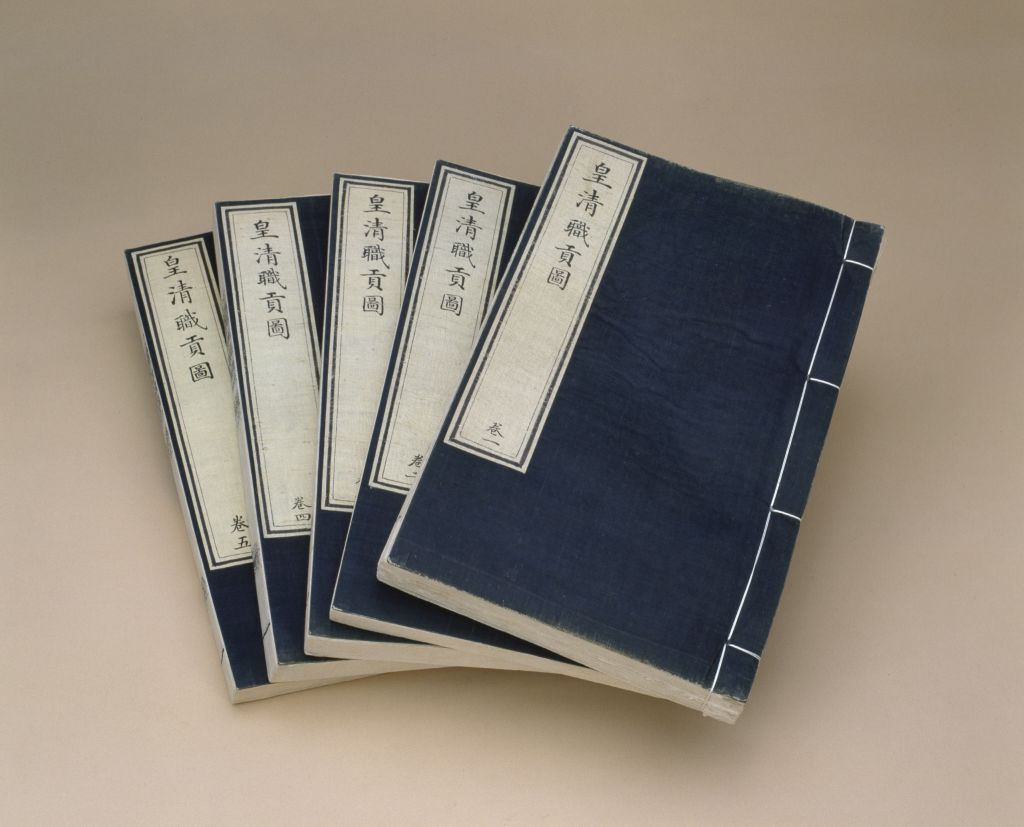

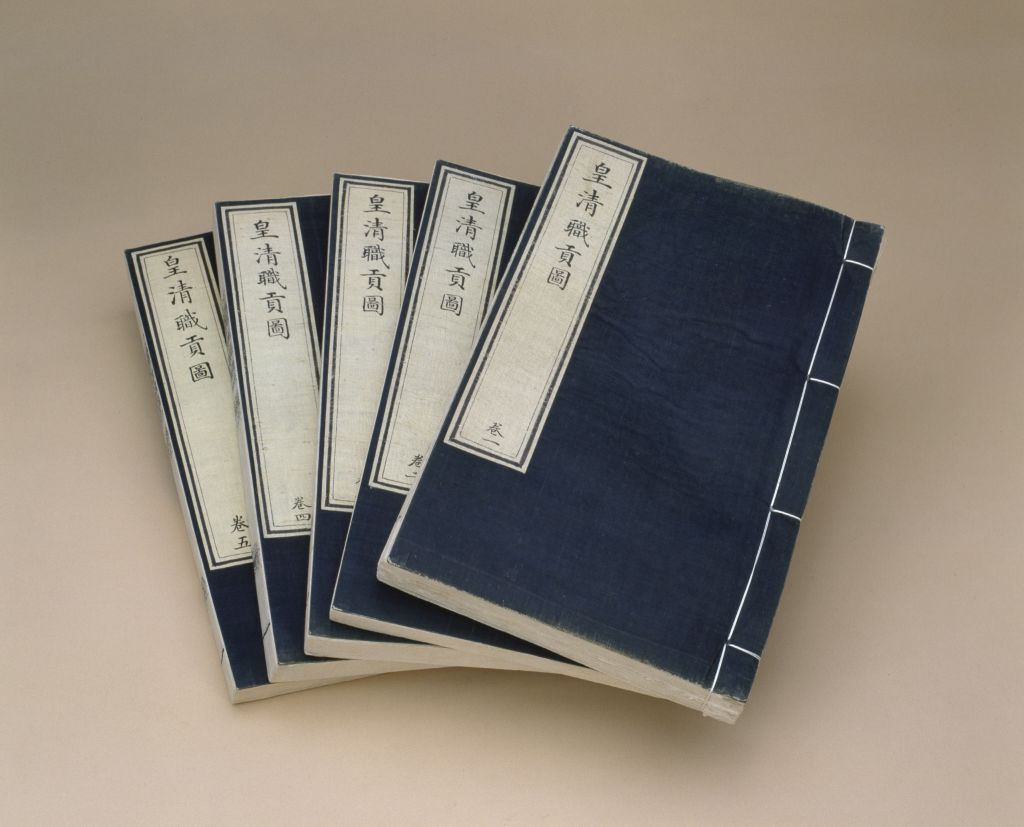

《皇清职贡图》书册

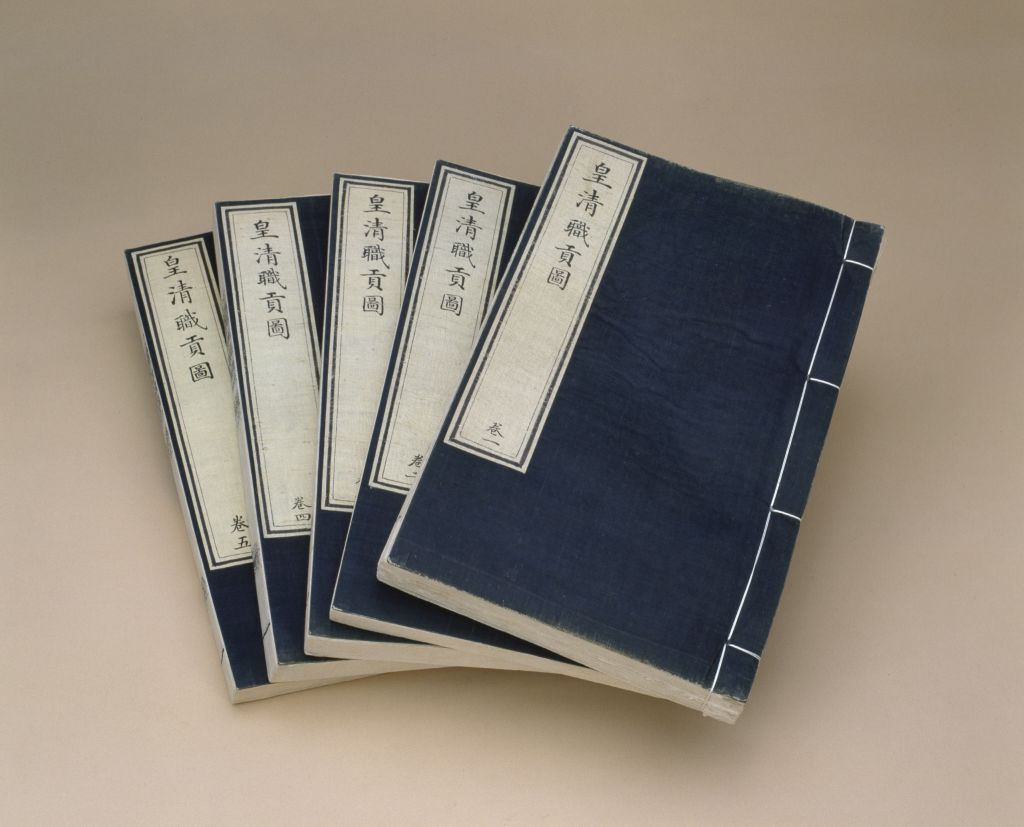

《皇清职贡图》书册  《皇清职贡图》函套

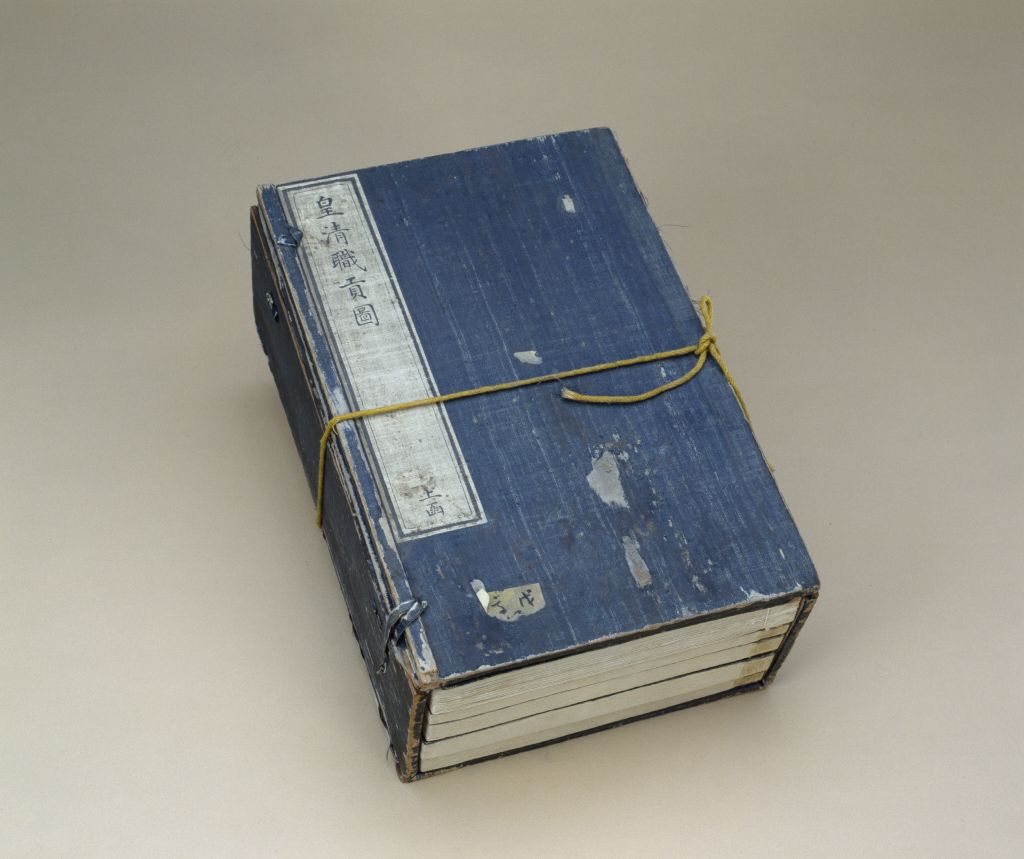

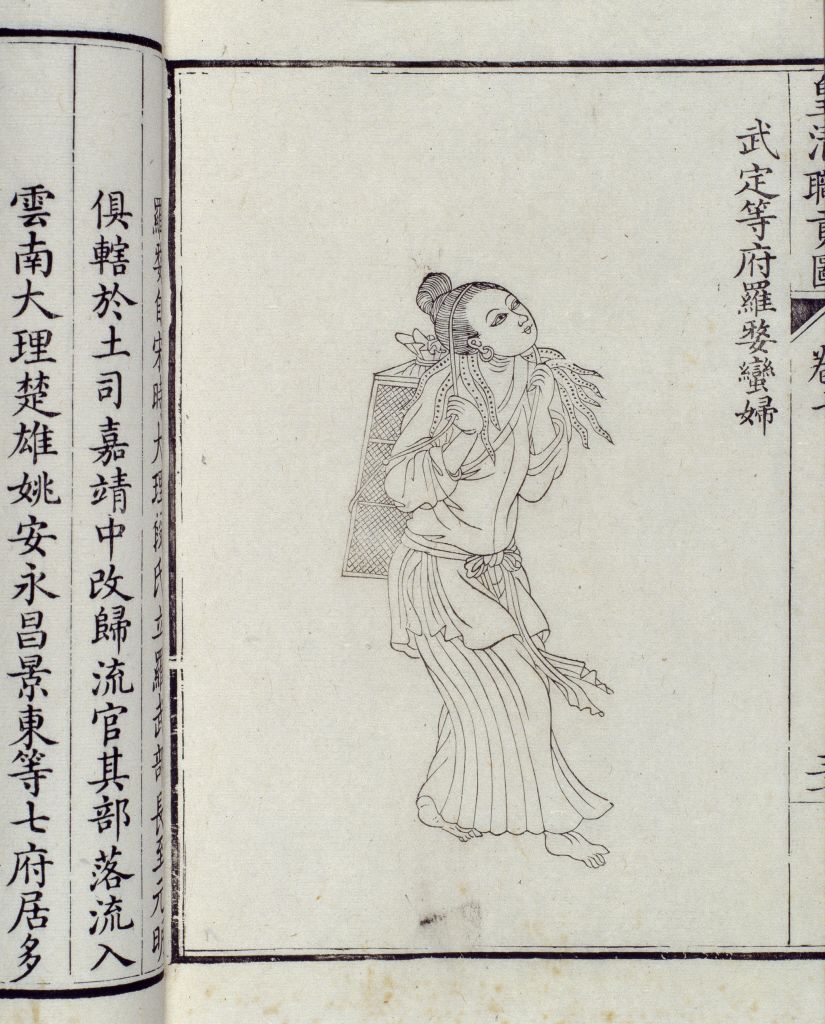

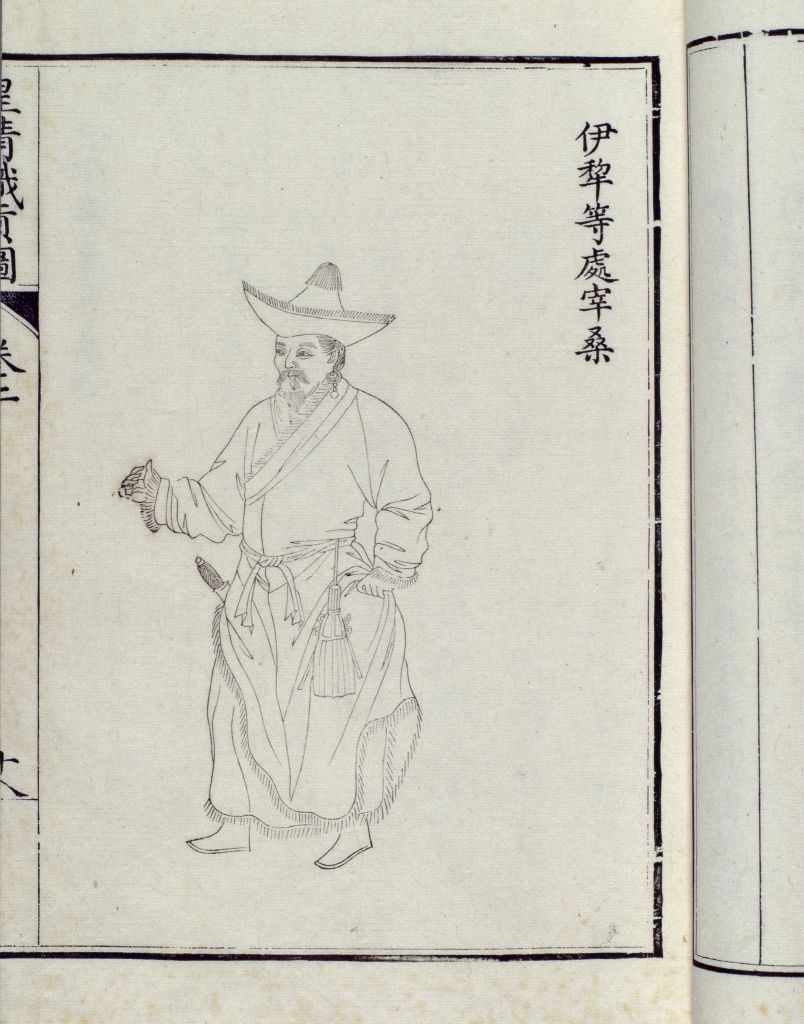

《皇清职贡图》函套  《皇清职贡图》人物之一

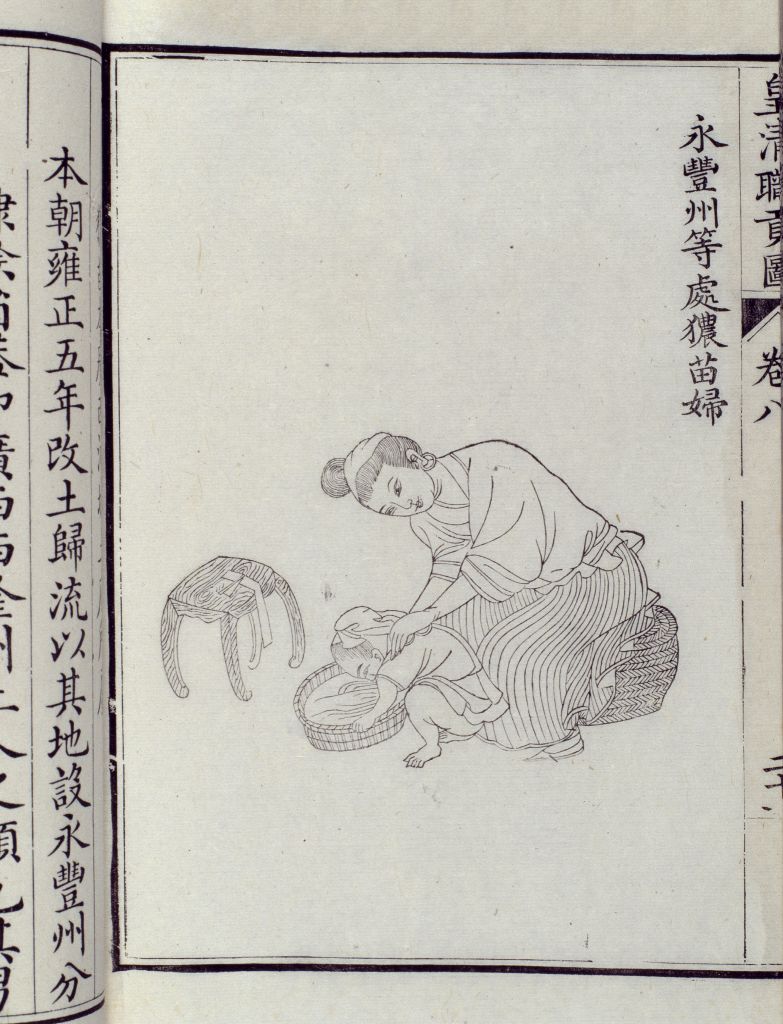

《皇清职贡图》人物之一  《皇清职贡图》人物之二

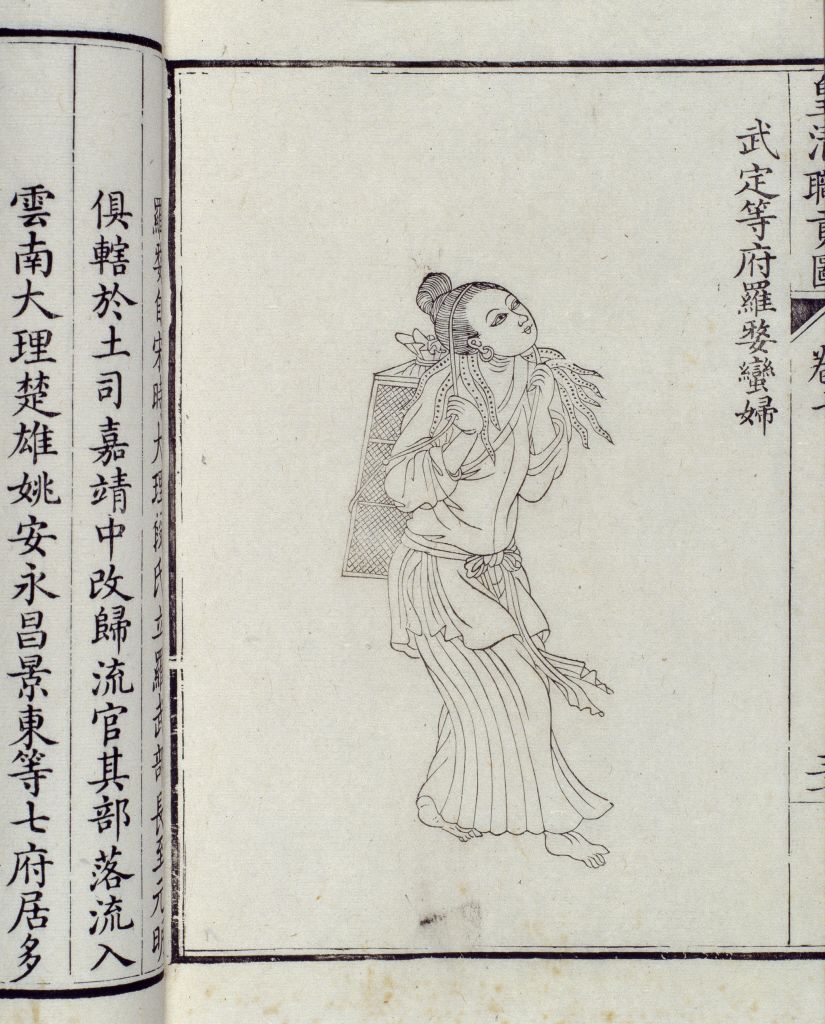

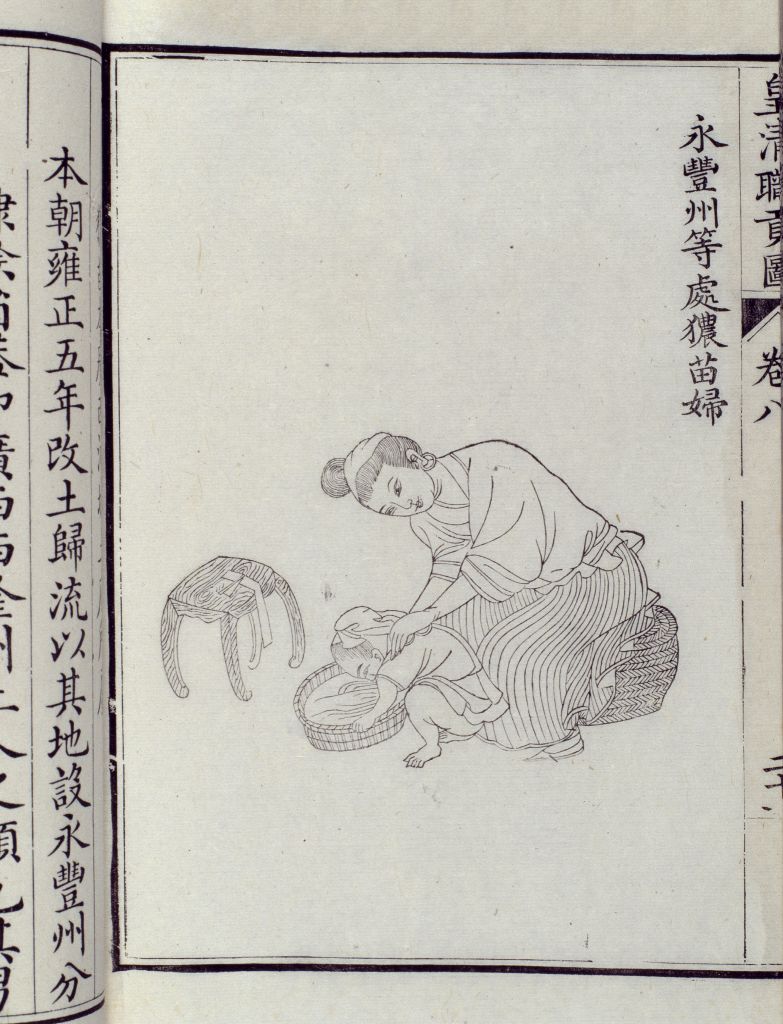

《皇清职贡图》人物之二  《皇清职贡图》人物之三

《皇清职贡图》人物之三  《皇清职贡图》人物之四

《皇清职贡图》人物之四  《皇清职贡图》人物之五

《皇清职贡图》人物之五

此书为风土地理类著作。清前期经顺治、康熙、雍正三朝的治理,至乾隆朝已是全盛时期,经济繁荣,社会安定,幅员辽阔,属国及其他一些国家纷纷来朝,呈现出一派太平气象。乾隆十六年(1751年),乾隆皇帝命沿边总督、巡抚将所辖境内不同民族及与清王朝有交往的国家的民族衣冠状貌,绘其图像。

全书9卷内容分别为:卷一域外,卷二西藏,卷三关东、福建、湖南,卷四广东、广西,卷五甘肃,卷六四川,卷七云南,卷八贵州,卷九为续增,系乾隆二十六年(1761年)以后所绘各图。

全书共绘制300种不同民族和地区的人物图像,每种皆绘男女图像2幅,共600幅。图后皆附说明文字,措辞用语浅显明了,简要介绍该民族与清王朝的关系及当地的风土民情。嘉庆年间卷九末又增补安南官人像4幅。所绘图像以描写外形为主,并注重对人物表情的刻画。由于书中所记均为作者目睹亲见,故较为真实可信,为我们研究历史提供了宝贵的形象资料。

傅恒

董诰

董诰(1740—1818年),字西京,号蔗林,清浙江富阳人。乾隆二十八年(1763年)进士,官至内阁学士,充四库馆副总裁。甚得高宗、仁宗宠遇。朝廷编修,多有由其主持者。善画。谥文恭。著有《满洲源流考》、《高宗实录》等。

门庆安

门庆安(生卒年不详),监生。

武英殿

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

刘统勋

刘统勋(1699—1773年),字延清,山东诸城人。清雍正二年(1724年)中进士,选庶吉士,授编修,乾隆时累官至东阁大学士兼军机大臣,先后主管刑部、工部、吏部、礼部、兵部事务,乾隆敕修《四库全书》,担任正总裁。其为官清正廉洁,秉性耿直,“神敏刚劲,终身不失其正”,卒于清乾隆三十八年(1773年)十一月,谥“文正”。

梁诗正

梁诗正(1697—1763年),字养仲,号芗林,钱塘(今浙江杭州)人。清雍正时期探花,官东阁大学士。书法初学柳公权,继参赵孟頫、文徴明,晚师颜真卿、李邕。有《矢音集》。

乾隆皇帝

总督

官名,明代始设,清代以总督为地方最高长官,辖一省或二三省,总理军民要政,正二品,加尚书衔者为从一品。事实上,总督兼兵部尚书及都察院右都御史衔已成定例。另有管理河道及漕运事物者亦称总督。

巡抚

别称抚台、抚军、抚院、部院等。明永乐年间以朝臣巡视地方、安抚军民,谓之巡抚,或名镇守,非地方专任,事毕即停。明宣德五年(1430年)始于各省专设,成为定员。景泰四年(1453年)加都御史衔。名称以管辖地区及职责不同而时相参错。巡抚兼军务加提督,有总兵地方,加赞理或参赞。所辖多、事众者,加总督。有总督兼巡抚、提督兼巡抚以及总理巡视抚治等员,皆加都御史衔或副都御史衔。与总督同为地方最高长官。清初沿明制,无定员。后来每省均一,或由总督兼任。乾隆十四年(1749年)定,巡抚不由侍郎授者,俱兼右副都御史,是否兼兵部侍郎衔由吏部请旨定夺。兼侍郎衔者为正二品。

安南

唐调露元年(679年)改交州(今越南河内市附近一带)都督府为安南都护府,简称安南府、安南,“安南”之名始此。五代晋时独立,建国号为大瞿越,或大越。北宋开宝三年(970年),封其王为安南郡王;八年(975年)又封为安南都护、交趾郡王;南宋淳熙元年(1174年)改封安南国王,此后遂正式称其国为安南。明永乐五年(1407年),成为明朝一省,于其地置交趾布政司。宣德二年(1427年)独立,仍称安南。自宋迄元、明、清各朝均接受册封。其南部疆域不断扩张,早在11世纪即蚕食南部邻国占领领土。15世纪以后逐渐占有占城国全部和真腊国(今柬埔寨)一部分,拓地至暹罗湾(泰国湾的旧称)。清嘉庆八年(1803年)改国号为越南,光绪十年(1884年)沦为法国保护国,分其国为东京(北圻)、安南(中圻)、交趾支那(南圻)三部分,但直到1949年前,我国民间仍沿称其地为安南。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫