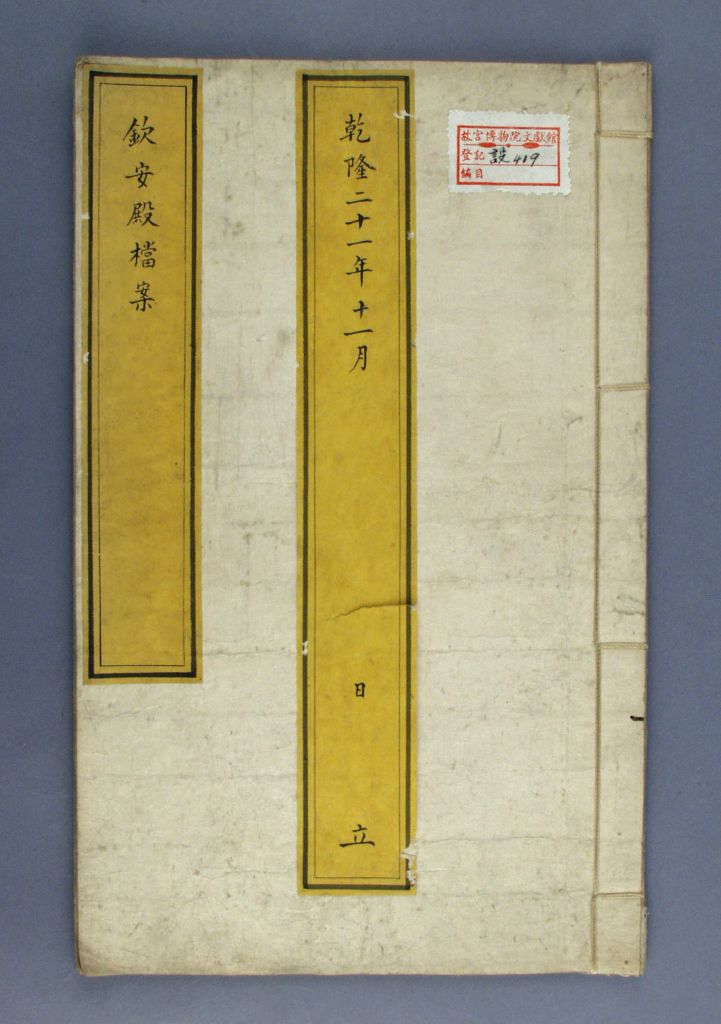

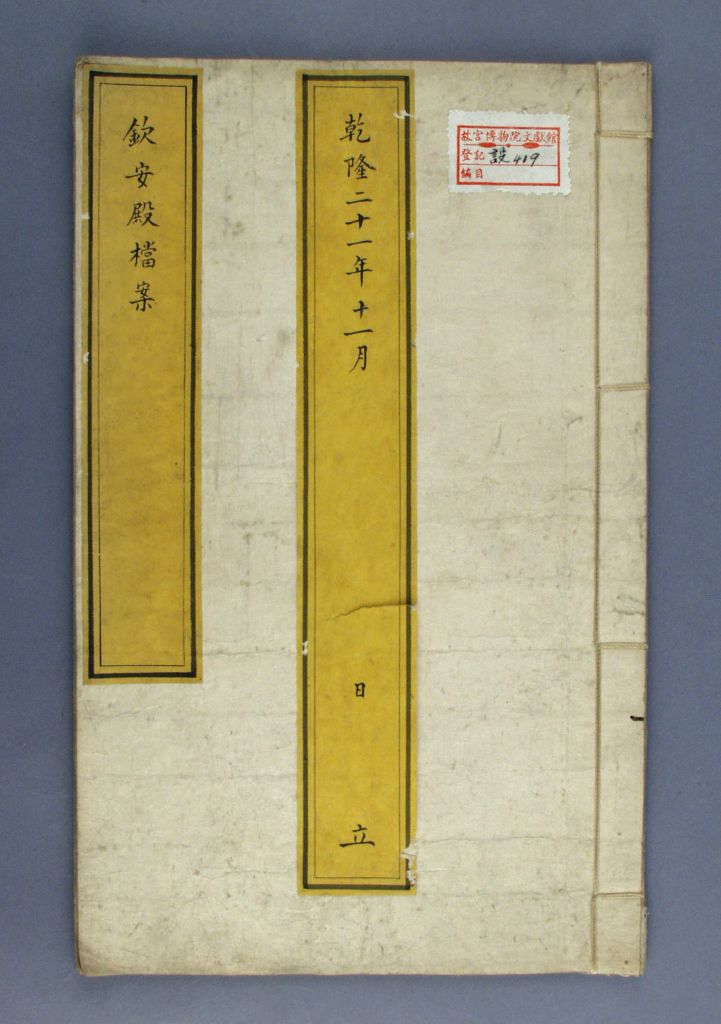

《钦安殿档案》(乾隆二十一年之二)封面

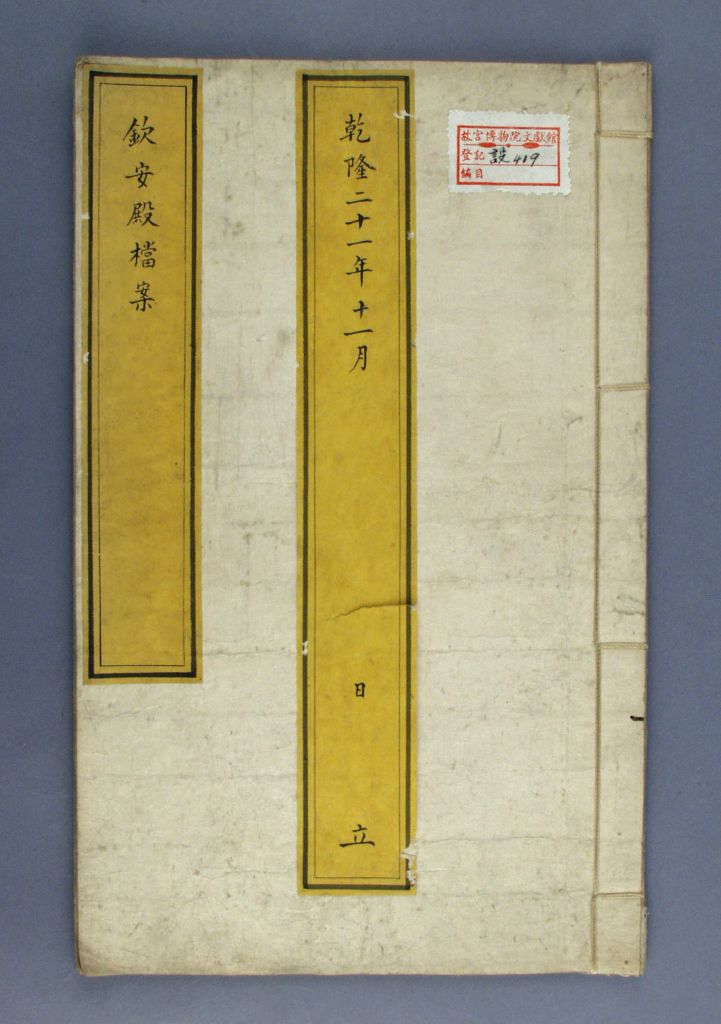

《钦安殿档案》(乾隆二十一年之二)封面  《钦安殿档案》(乾隆二十一年之二)内文1

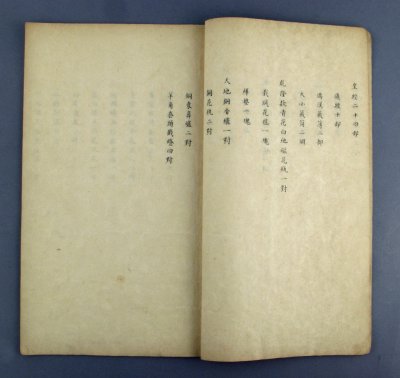

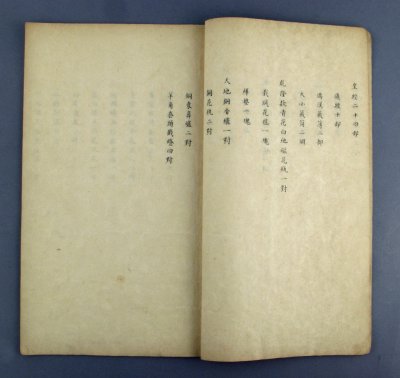

《钦安殿档案》(乾隆二十一年之二)内文1  《钦安殿档案》(乾隆二十一年之二)库收

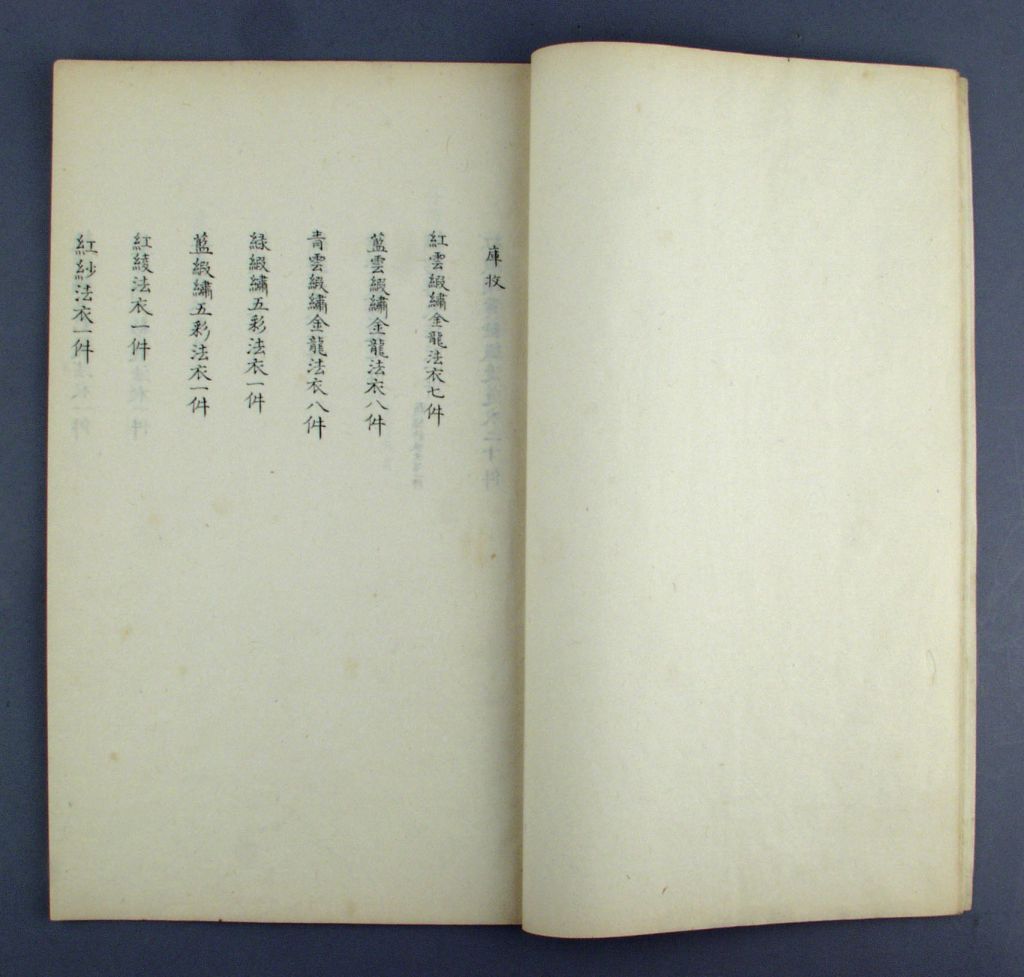

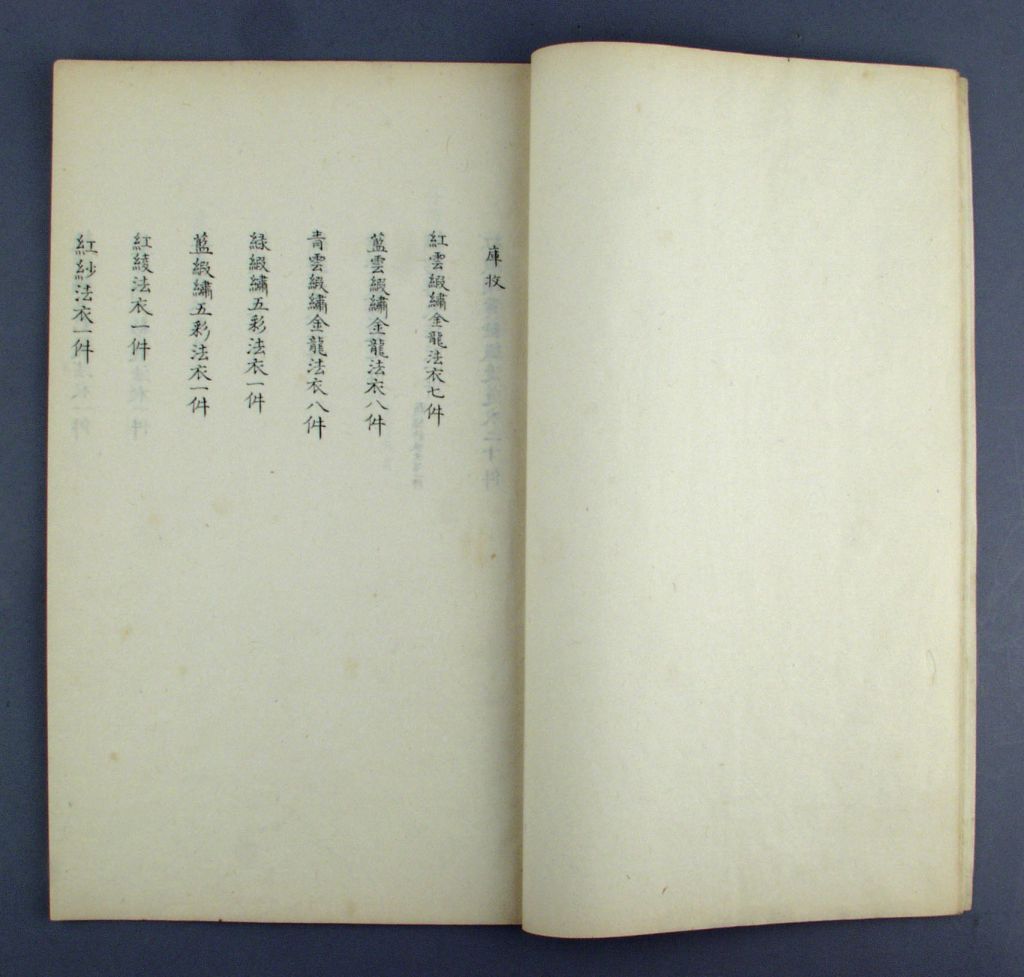

《钦安殿档案》(乾隆二十一年之二)库收

钦安殿是清宫供奉真武大帝及关帝的道教神殿,位于御花园正中、南北中轴线上。殿内恭悬乾隆皇帝御笔额匾“统握元枢”和嘉庆皇帝御书匾“道崇辑武”。此档是现存钦安殿7件陈设档案之一,内容分正文及库收两部分。

据正文记载:殿内共设大小神龛10座,供奉玄天上帝、伏魔大帝及春、夏、秋、冬四令神牌。纵神26尊,分列于玄天上帝及伏魔大帝两侧。殿内神龛的分布为:中央正龛1座(随绣金龙帐幔一分),内供玄天上帝1尊,为明代所铸巨型真武铜像。真武披发跣足,脚踏龟蛇,身着青云缎八团龙袍1件,上系白玉带1条。正龛前有玄天上帝神牌1面。紫檀木龛1座(嵌白玉1块),内供玄天上帝1尊(白玉胎)。东、西两侧各置神龛4座,其中东四龛的第一龛供四令牌之春、夏2座,第二、三龛供奉玄天上帝各1尊,第四龛为伏魔大帝1尊;西四龛的第一龛供四令牌之秋、冬2座,第二、三龛供奉玄天上帝各1尊,第四龛供奉伏魔大帝1尊。殿内还供奉五龙捧圣玄天上帝画像1尊。其余的陈设品有:各类神旛18首,红硃油大小供案10张,法器桌2张,香几12个,炉16个,乾隆款蓝磁香盒1个,铜掐丝珐琅太平有象1对,各类花瓶18个,分别插有铜、木灵芝花及玉堂春宝贵绢花等,法器22种,宣石海灯1件,羊角套头戳灯4对,经桌4张,经书5种47部,以及各种供器等。

库收部分陈设物品主要有:伏魔大帝墨刻像1尊,伏魔大帝画像1尊,北极画像1尊,各类缎绣法衣34件,各类灯8盏,雍正款碗100个,古铜炉2个,龙眼菩提数珠1盘,洋漆炉盘1个,磁罐1个,花瓶1对,桌案1张,水盂1个,花褥1件,经袱30个,各类经书74种130余部。

此档反映了乾隆二十一年至四十一年间钦安殿内的供奉及陈设实况,对于研究清宫道教活动、宫殿陈设的变动规律及恢复原状陈列极具参考价值。

钦安殿

内务府

全称“总管内务府”,是清代掌管皇家事物的最高管理机构。始设于清初。顺治十年(1653年)六月裁内务府,改设十三衙门。顺治十八年(1661年)废十三衙门,重设内务府。康熙十六年(1677年)内务府初具规模,下设七司三院:广储司、都虞司、掌仪司、会计司、庆丰司、营造司、慎刑司、上驷院、武备院、奉宸苑,其职能与国家机构中的六部相对应。另有分支机构一百三十余处。

黄纸

又称黄麻纸。即以本色麻纸染以黄檗(又称黄柏,芸香科落叶乔木,皮中有生物碱-小柏碱,既是染料,又是杀虫防蛀剂)树汁而成。古代素以黄色为贵,自魏晋至唐宋时期,染黄纸最为盛行。黄纸多用于写经,也是皇帝书写诏书的常用纸张。科举甲科进士及第者的名单均用黄纸书写,固有“黄甲”、“金榜”之称。殿试时皇帝用黄纸书写而发布的文告又称“黄榜”。近年来在我国敦煌石窟发现的写经大都为黄纸,于此可见我国染纸加工技艺历史之悠久。

浮签

书本或文稿内随文粘贴的纸条,上书批注修改或其它需要说明的文字。一般以点粘的方式粘住签条的上端,下端平摆浮搁,既可掀起而不遮挡书中文字,也便于随时揭去。

复核档

根据原始档对陈设物品进行复查时,对发生变动的陈设物品在其原始档中相应的名称下面粘贴浮签,以墨注明其来源或去向,如此形成的陈设清册称复核档,根据核查清点情况而重新造册者亦称复核档。

真武

道教神名。又称玄武、真武帝君、荡魔天尊、真武大帝、玄天上帝等。道教所尊奉的职掌北方天界的重要天神,在民间有很大影响。真武本名玄武,宋真宗时,因避赵氏族祖赵玄朗之讳,将“玄武”改名为“真武”。对真武大帝的信仰源于古代的星辰崇拜和动物崇拜。我国古代的星象学家为了观测天象及日、月、五星在天空中的运行,在黄道带与赤道带的两侧绕天一周,选取了28个星座作为观测时的标志,称为“二十八宿”。战国后,逐渐把二十八宿分为东、南、西、北四方,每方七宿,据其形象分别以东方青龙、南方朱雀、西方白虎、北方玄武四灵命名。《楚辞·远游补注》释云:“玄武,谓龟蛇,位在北方,故曰玄,身有鳞甲,故曰武。”汉代以来,龟蛇便作为北方七宿玄武神的象征而受到人们的奉祀。玄武信仰被道教吸收后将其人格化,逐渐成为道教的大神。《元始天尊说北方真武妙经》宣称:真武神君原是净乐国太子,长而勇猛,誓愿除尽天下妖魔,不统王位。后得真人传授无极上道,入太和山修道,功成德满。玉帝敕镇北方,统摄真武之位,并将太和山改名武当山,意为“非玄武不足当之”。自宋以来,统治者对真武大帝不断加封。元大德七年(1303年)真武大帝被封为元圣仁咸玄天上帝,成为北方的最高神。明代朱棣发动“靖难之变”夺取王位,传说在整个行动中真武曾多次显灵相助,因此朱棣称帝后特加封其为“北极镇天真武玄天上帝”,并在真武的发祥地武当山的天柱峰顶修建“金殿”奉祀真武神像,在北京也修真武庙奉祀真武,并在紫禁城南北中轴线上修钦安殿奉祀真武。由于帝王的提倡,真武崇拜在明清时期达到高峰。真武庙祀遍天下。

关帝

即伏魔大帝。

御花园

玄天上帝

即真武大帝。

伏魔大帝

即关帝,又称关圣帝君、荡魔真君、伏魔大帝等。道教奉祀的重要护法天神,民间信仰极为普遍。关帝信仰是由古代三国著名武将关羽的形象衍化而来。据《三国志》载:关羽,字云长,仪表威武,武艺超群。东汉末年,天下大乱,投奔刘备,起兵争雄,成为其属下的忠勇将军。相传,他被困曹营18载,备受曹操恩宠,封汉寿亭侯。但他“身在曹营,心在汉”,对刘备仍然忠贞不贰,终于过五关斩六将,回到刘备身边。后来在镇守荆州时,因骄傲轻敌,兵败被杀。明清时,关羽的事迹经罗贯中《三国演义》的渲染而家喻户晓。关羽是集忠、孝、节、义于一身的典型代表。自宋代以来关羽不断受到统治者的加封,宋徽宗封其为“义勇武安王”。元代被加封为“壮穆义勇武安英济王”。明神宗朱翊钧把关羽列为道教之神,封为“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君。”清代帝王认为,满族能灭亡明朝入主中原是由于“关圣帝君”的神佑,因此对关帝极为崇拜。顺治帝加封其为“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖佑赞宣德关圣大帝”。从明至清,关帝崇祀被列入国家祀典。关帝的形象在民间既是武神又是财神,具有司命禄、佑科举、治病除灾、驱邪避恶、诛罚叛逆、巡察真司、庇护招财进宝等无边法力,受到社会民众的顶礼膜拜,“香火之盛,将与天地同不朽”。相传关帝的神诞是在农历五月十二日。

神牌

即牌位。

跣足

跣,音险。跣足,意为光着脚,赤足。

紫檀木

紫檀木是世界上最名贵的木材之一,主要产于南北回归线之间的热带、亚热带地区,我国广东、云南等地有少量出产。其木质坚硬,体重,入水即沉,没有疤痕,呈紫黑色。紫檀木生长缓慢,非数百年不能成材,故极珍贵。紫檀木的纹理纤细浮动,变化无穷,其色调深沉,显得稳重、大方、美观。《博物要览》称:“新者色红,旧者色紫,有蟹爪纹,新者以水浸之,可染物。”我国古代使用紫檀木制作器物历史悠久,东汉末年已见于记载,唐代宫廷中亦有使用紫檀木的记载。至明代,紫檀木更是受到皇家的宠爱。清代,紫檀木大量进入宫廷中,为内务府造办处用于制作清宫家具及文玩之器的必备材料,同时一些富商大贾之家也多使用名贵的紫檀木制造家具及生活用品。

法器

狭义指置于佛像前的小型器具,特别是密教修法所用的器物。法器之种类繁多,其用途、大小、形状各异,即使同名法器,亦因制作材料、手法,所属宗派或时代不同而形式迥异。若按用途分类,可大致分为庄严具、供佛器(或称祭供器)、报时器、容置器、携行器及密教专用法器等6种。

香几

中国古代生活中用以承放香炉的家具。宋赵希鹄《洞天清录集》云:“明窗净几,焚香其中,佳客玉立相映。”香几属于高足家具,不论用于室内或室外,总宜四无依傍,且往往置于中央。为使其从各个侧面观看均对称完美,香几在形制上多采用曲线形结构,几腿常做成三弯形式,修长优美,足下踩托泥,造型端庄婉丽。

掐丝珐琅

俗称“景泰蓝”。以红铜作胎,将很细的铜扁丝掐成花纹后用药焊于器表,再以随类附彩的方法将珐琅釉料填进丝间,经焙烧、打磨、镀金而成。

珐琅

珐琅,又称“佛郎”“法蓝”“琺瑯”,是一外来语的音译词。珐琅的基本成分为石英、长石、硼砂和氟化物,与陶瓷釉、琉璃、玻璃(料)同属硅酸盐类物质。中国古代习惯将附着在陶或瓷胎表面的称“釉”;附着在建筑瓦件上的称“琉璃”;而附着在金属表面上的则称为“珐琅”。 金属胎珐琅器则依据在制作过程中具体加工工艺的不同,可分为掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、画珐琅器和透明珐琅器等几个品种。

太平有象

中国古代传统的吉祥形象。常作象背托宝瓶,寓意天下太平、五谷丰登。

灵芝

蕈的一种。食用灵芝,有强筋骨、益精气的滋补作用。灵芝在中国古代民间信仰中具有吉祥长寿的寓意。灵芝的出现,预兆着国泰民安,世事昌达,所谓“圣人休祥,有五色神芝含秀而吐荣”(《神农本草》)。《瑞应图》也称:“芝英者,王者德仁而生。”灵芝图案多出现于各种材质的古代艺术品和建筑彩画中。

石海

石海(1696-1775年以后),字星源,清代满洲镶白旗人。擅山水、花卉,笔致清秀,长于临摹。年七十余犹能作工细笔墨。

海灯

海灯,即佛之供案前常燃的油灯和酥油灯之俗称。它既是寺内照明用具,也是佛案前的一种供器。据佛经记载,在佛塔、佛像、经卷前燃灯,能护大功德;又因灯明可破暗为明,故佛经中常将佛法与智慧比喻为灯,喻以智慧照破愚痴。佛教中还燃千灯以供佛之法会,旨在忏悔、灭罪。有时也以燃千灯供养佛陀或菩萨,以求得证三藐三菩提(无上正等正觉)。

菩提

梵文Bodhi的音译,意译为“觉”、“智”,是指对佛教真理的觉悟,但在具体理解上也有不同,或以觉知“无相”之般若智慧为菩提;或以先天具有的“佛性”为菩提。泛言之,凡是断绝人间烦恼而成就“涅槃”之“智慧”,即为菩提。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫