皇帝大婚被尊列国家盛典,是不是所有的皇帝都能享受这一大礼呢?答案是否定的,只有幼年即位的皇帝,才可在皇宫禁殿,荣膺大礼。清代入关后共有十位皇帝,其中五位皇帝在即位前已经成婚,末代皇帝溥仪的婚礼在清朝被推翻后举行,因而在紫禁城中举行过大婚的皇帝,仅有幼年登极的顺治、康熙、同治、光绪四位皇帝。

祥龙聘瑞凤,本为天下第一绝配佳偶,但他们却未能意笃情深,实际上,他们的婚姻多非己愿,而是藉此平衡朝政的一种砝码,皇太后的懿旨主宰了儿皇择立中宫的人选,皇帝大婚为政治色彩所笼罩。

顺治、康熙、同治、光绪四帝,位列清朝帝系的两端,朝政处于相对特殊之时。初期的顺治、康熙二帝,所聘皇后,以巩固皇权为首选条件,因而,顺治帝聘娶了科尔沁蒙古王公之女,康熙帝聘娶了“四大辅臣”之女;晚期的同治、光绪二帝,所聘皇后,以强化太后之权为主要因素,所以,同治帝经过力争才得以聘娶情投意合的皇后,而光绪帝只得聘娶慈禧太后的侄女为皇后,从而达到慈禧太后驾驭皇帝独揽朝纲的目的。顺治帝因与初立皇后情感不合而二次举行大婚,成为中国历史上绝无仅有的二婚皇帝。

顺治皇帝举行了两次婚礼。第一次婚礼是在顺治八年,当时皇帝14岁,皇后是博尔济吉特氏,是皇帝母亲孝庄皇太后弟弟吴克善的女儿,也就是他舅舅家的表妹。当时清朝刚入关不久,江南地区还没完全控制。孝庄皇太后的母家是科尔沁蒙古部,是剽悍的蒙古八旗军,是清朝仰仗其平定天下的铁骑,所以,一定要从科尔沁蒙古部中选立皇后。皇太后为了亲上加亲,选了自己的亲侄女做儿媳,当时主持朝政的摄政王多尔衮也主张这门亲事。但是,皇帝与皇后感情却很不和谐。多尔衮死(顺治七年十一月)后,顺治皇帝就以其婚事是由多尔衮决断而非已愿,而且皇后嫉妒心过甚,生活奢侈,废除了博尔济吉特氏皇后地位,降为静妃。经历这次失败的婚姻后,于顺治十年十月,他下令:“选立皇后,作范中宫,敬稽典礼。应于在内满洲官民女子,在外蒙古贝勒以下,大臣以上女子中,敬慎选择。”也就是通过普选秀女的方式来选择皇后。到顺治十一年时,又选择了第二位孝惠章皇后,也就是被废皇后的侄女,自然也是出身于科尔沁蒙古部落。但顺治真正钟爱的是妃子董鄂氏,曾把她所生的儿子立为太子,只是这个男孩太短命很快死去,董鄂氏在顺治十七年病死,对皇帝的打击非常巨大,在其死后被追为皇后,顺治帝亲自为它写哀册与行状来悼念,这是历代皇帝没有的。

|

|

|

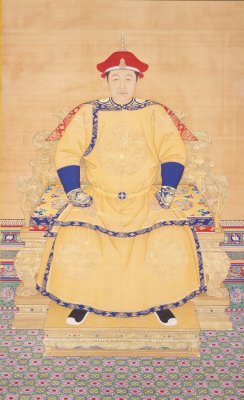

康熙皇帝朝服像轴 |

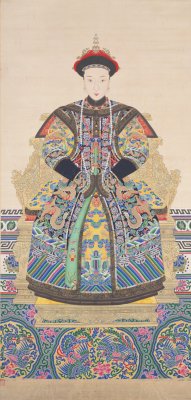

康熙孝诚仁皇后朝服像 |

|

|

|

康熙皇帝朝服像轴 |

康熙孝诚仁皇后朝服像 |

清朝历史的车轮走了近二百年后,又出现了两位以冲龄之年即位的天子——同治帝、光绪帝,只是大清帝国已由如旭日初升之势走向日暮之途,然而皇太后在朝政中所起的作用却完全今非昔比。由于慈禧皇太后嗜权如命,为能够垂帘听政,对大臣授意上奏请皇太后垂帘(《清代档案史料丛编》页91》。正是由于慈禧皇太后对权力的“执着”,使得在这两位皇帝大婚年龄上,在皇后的选择上,与清初采取了截然不同的选择,慈禧希冀通过联姻的形式,达到更进一步扩大自己的势力目的,而不是以巩固皇帝之权为目的。

咸丰帝弥留之际遗命的赞襄八大臣被慈禧等人发动的“辛酉政变”所推翻,皇太后“垂帘听政”成为同治、光绪两朝的政治“特色”, 皇位与皇权发生了严重的分离,即有皇帝之位者无皇权,无皇帝之位的皇太后执掌皇权。垂帘听政的主角慈禧千方百计独揽朝政,她根本不希望皇帝早日亲政,所以对皇帝的大婚时间尽可能拖延,同治帝年及17岁、光绪帝年及19岁才举行大婚,较之幼年即位的顺治帝14岁、康熙帝12岁大婚晚了许多,也比满族一般男子通常在14、15岁结婚为晚。(清《大清通礼》:男十六,女十四)。

在为同治帝选择皇后时,慈安、慈禧两太后之间,慈禧、同治帝母子之间,发生了严重分歧。同治十一年(1872)二月初三日复选秀女,在众位秀女中,蒙古正蓝旗翰林院侍讲崇绮之女阿鲁特氏与满洲镶黄旗员外郎凤秀之女富察氏风姿相若。崇绮为同治四年(1865年)状元,是清朝历史上满蒙两族参加汉文进士考试的唯一一位旗人状元,其家庭内的文化环境相当优越,其女年19岁,“幼时即淑静端慧”,“读书十行俱下,容德甚茂”,“动必以礼”,可以说是能够母仪天下、赞辅君德、作范后宫的皇后最佳人选,因而颇为慈安中意。但其外祖父却是“辛酉政变”中被慈禧赐以自尽的郑亲王端华,慈禧万万不想把自己政敌的女儿立为皇后,所以她坚持要选凤秀之女,以其姿性敏慧、仪容婉丽为由。在两太后意见相歧的情况下,无奈最后由同治帝自己裁定——立崇绮之女为皇后,这也埋下了日后皇后与慈禧皇太后之间婆媳不和的种子。此次秀女复选,凤秀之女与皇后尊位擦肩而过,落选成为慧妃,此外还选了瑜嫔、珣嫔、瑨贵人。但宴尔苦短,一年多以后,同治帝先病死,抑郁的皇后在第二年,也就是光绪元年也英年仙逝。

|

|

|

同治皇帝朝服像 |

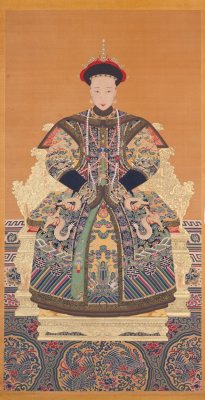

同治孝哲毅皇后朝服像 |

光绪帝大婚前后情况是这样,根据该朝《东华录》记载,光绪十四年三月十二日,慈禧颁懿旨,为光绪帝复选秀女,实际复选日期却拖到十月初五日。按档案记载(《宫中杂件•后妃•人事》1252包),在31名复选秀女中,“选定”副都统桂祥(也就是慈禧的弟弟)的21岁女儿叶赫那拉氏为皇后,满洲镶红旗礼部左侍郎他他拉氏长叙两个女儿双双被选中,分别封为瑾嫔与珍嫔,瑾嫔15岁,珍嫔13岁。

|

|

|

光绪皇帝朝服像 |

光绪孝定景皇后朝服像 |

皇后叶赫那拉氏,待字闺中直到21岁才被选入宫中,比照满族女子的成婚年龄13岁、14岁以及清代选秀女制度规定的13—17岁,真是超大龄闺秀了。选秀女制度规定,每三年选阅一次,即使在17岁被选上秀女,记名3年后,也只有19岁 (在清代档案上见到17岁的阿鲁特氏列在《复选秀女排单》中,阿鲁特氏在19岁时被复选立为皇后,也符合制度。从清代档案上,我们也查阅到个别参选秀女的年龄不在13-17岁的法定年龄,有的年龄低为11岁,而最高为19岁,但极少。由于八旗女子未经过选秀女,自行聘嫁即为违制,所以有女待选的有些八旗官员,就可能疏通关系,尽早让女儿参选,比如从11岁开始,若能较早被“淘汰出局”,就可减少延误女儿在正常年龄聘嫁的可能。在所查阅的一份《记名秀女排单》中,有的11岁被选秀女的父亲或祖父的官职相对较高,官至总督、都统,他们更有条件疏通关系。至于超龄者,一般应是属于制度规定的有特殊情况而补选者。)光绪帝皇后——超龄的慈禧皇太后之弟桂祥的女儿,绝对不会属于因有特殊情况未能及时选阅,以她的年龄向前推算,她至少可以赶上三届选秀女,不能每届都有特殊情况。每当选秀女之时,户部要首先行文给八旗都统,由他们再通知到各户旗人,其父亲桂祥当时正是副都统,对此事可谓了如指掌;而且慈禧太后当年也正是通过选秀女之途进入宫中,最初被封为兰贵人,因诞子同治帝而腾达尊为皇太后。可以说,慈禧太后的母家叶赫那拉氏家族,从选秀女中获恩殊隆。慈禧不仅要把这种隆恩在其家族中延续下去,还有更重要的政治目的,通过皇后——也就是她的侄女来驾驭皇帝。所以,慈禧太后早已盘算好,把桂祥的女儿选为皇后。只是慈禧为了赢得更多的时间“垂帘听政”,尽可能拖延光绪帝大婚的时间,光绪帝在19岁才大婚,21岁的超龄皇后才走进皇宫。

|

|

|

光绪孝定景皇后便服老照片 |

|

为了从后宫的角度有效控制光绪帝,慈禧为光绪帝仅选了一后二嫔,以尽可能减少妃嫔与皇后那拉氏妒忌争宠。中国历代帝王的后宫无不美女如云,清朝制度也有明确规定:后宫可有皇后一人、皇贵妃一人、贵妃二人、妃四人、嫔六人、贵人、答应、常在无定数。光绪《大婚典礼红档》中记载当时宫中也预备了贵人的铺宫(日用品),但复选时并未选贵人,这使光绪皇帝后宫人数达到了清朝历史上的最低点,也可以说是中国历史上历代君王中奉御女性最少的一位皇帝。光绪朝历时34年,与慈禧皇太后专权相始终,而且慈禧比光绪帝还晚驾崩一天!所以光绪帝的后宫未再续纳入一位妃嫔。

光绪瑾妃便服老照片

光绪珍妃便服老照片

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫