——“宫廷文化研究所系列学术讲座”第二讲

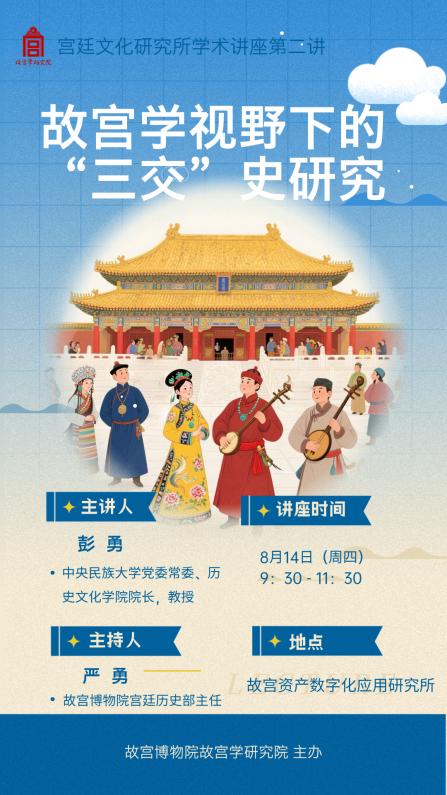

“宫廷文化研究所系列学术讲座”第二讲海报

2025年8月14日下午,故宫博物院故宫学研究院主办、宫廷文化研究所与数字与信息部承办的“宫廷文化研究所系列学术讲座”第二讲,在故宫博物院数字化应用研究所报告厅举行。本次讲座特邀中央民族大学彭勇教授,以“故宫学视野下的“三交”史研究”为题作专题演讲。讲座由故宫博物院宫廷历史部主任、研究馆员严勇主持,来自故宫学研究院、宫廷历史部、图书馆等部门以及北京部分高校、研究院的师生现场聆听了讲座。

主讲人彭勇教授

主讲人彭勇,中央民族大学历史文化学院院长,教授、博士生导师。主要研究明清史、中国民族关系史,著有《明代班军制度研究》《明代北边防御体制研究》《封疆之制:明代都司卫所管理体制》和《明代宫廷女性史》等,主编《明史十讲》《明史》等教材,《四镇三交志校注》获国家古籍整理出版一等奖。主持国家社科、北京市社科等重大课题项目,发表学术论文百余篇。学术兼职有中国明史学会副会长、中国民族史学会副会长、故宫博物院《明清论丛》编委,兼任《中华民族交往交流交融史》编纂工程专家委员会常务副主任等。

主持人:严勇主任

彭勇教授围绕故宫学与“三交”史的交叉研究,系统梳理“三交”史编纂的背景、进展与未来方向,为在场听众呈现了一场兼具学术深度与现实意义的知识盛宴。

一、讲座核心:以故宫学为钥,解锁“三交”史研究新维度

讲座开篇,彭勇教授明确指出,中华民族“三交”史研究是2023年国内十大学术热点之一,其跨学科、多维度的特征使其成为长期学术焦点;而“故宫学”作为以故宫文物、建筑、文献等为核心的综合性学科体系,已在明清历史、紫禁城研究等领域取得显著成果。他强调,“从故宫学视野研究‘三交’史,既是对故宫学研究边界的拓展,也能为‘三交’史研究提供更具体的实物与文献支撑,最终为铸牢中华民族共同体意识、实现民族复兴注入学术力量”。

关于故宫学的学科属性,彭勇教授引用相关研究指出,故宫学是“独立完整、经世致用、与时俱进”的学术体系,涵盖历史、政治、建筑、器物、宗教、科技等多个领域。他以《故宫学概论》《天府永藏》等代表性著作为例,说明故宫学通过对故宫186万余件(套)藏品、明清档案及古建筑的研究,已成为承载中华民族文化脉络的重要学术载体——其中,兼具汉、满、蒙、藏等民族风格的服饰、器物,记载民族事务的文献档案,甚至融合多民族艺术的宫殿建筑(如雨花阁、咸若馆),都是明清时期各民族交往交流交融的直接见证。

二、回顾与进展:“三交”史编纂的历程与核心收获

在“‘三交’史编纂的启动与组织”部分,彭勇教授梳理了这一国家重大文化工程的政策背景与时间线。他提到,“三交”史研究的推进与国家对民族工作的重视紧密相关,从2019年强调“中国史是各民族交融汇聚的历史”,到2021年“中华民族交往交流交融史编纂工程”被列入国家“十四五”规划重大文化工程,再到2022年国家民委召开专题部署会启动编纂,“每一步都体现了从国家战略层面对民族交融史研究的推动”。

他详细介绍了编纂工程的关键节点:2020年着手《“三交”史史料汇编》编撰,2021年列入“十四五”国家重大文化工程,2022年推进《“三交”史纲要》编写与数据平台建设,2023年参与“概论”教材和组织“三交史纲”的编写,2024年完成各分卷初稿与数据库搭建,2025年形成500万字的“三交”史最终成果。“这不仅是史料的梳理,更是对中华民族多元一体格局形成规律的系统总结”。

谈及编纂工作的主要收获,彭勇教授重点强调三点:一是构建了以“政治、经济、社会、文化”为核心的“三交”史叙事体系,以正确的中华民族历史观批判错误史观,清晰呈现了“从多元一体到中华民族共同体”的演进路径;二是推动了历史学、民族学、考古学等多学科交叉融合,例如通过对“长城与400毫米降水线”“胡焕庸线”的分析,揭示地理空间与民族交往的深层关联,甚至以唐代粟特人、明代“达官朵耳”等小人物的历史轨迹为例,展现“小切口见大三交”的研究思路;三是形成了多项学术共识,包括“大一统与中华民族共同体的共生关系”“廊道文化对民族交流的纽带作用”“各民族共同开拓疆域、书写历史、创造文化的‘五个共同’理念”等。

他特别提到费孝通先生“中华民族多元一体格局”理论对“三交”史研究的奠基作用,并以《中华民族共同体概论》的章节设置为例,说明当前研究已实现“从史前文明到新时代”的完整历史覆盖,且在秦汉“大一统”、魏晋南北朝“民族大交融”、清代“多元一体格局成型”等关键阶段的研究中,均融入了故宫文物与文献的实证支撑。

三、前瞻与实践:构筑中华民族共有精神家园的路径

在“前瞻”部分,彭勇教授结合2023年中央政治局第九次集体学习精神,指出未来“三交”史研究的核心方向是“构建中国自主的中华民族共同体史料体系、话语体系、理论体系”。他认为,这需要从三方面发力:

一是深化史料挖掘,尤其注重“地域性与独特性”,“既要收集各地区反映民族交融的典型史料,也要关注‘内部交融’——汉族与少数民族、少数民族之间的交往同样重要”;二是创新传播方式,通过“讲好中华民族故事”,将历史上的民族团结故事与新时代的民族进步案例结合,“让学术成果走进大众,增强各民族对‘休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共’的共同体理念”;三是推动实践转化,例如文化和旅游部规划的“中华民族大融合旅游线”(如秦汉、魏晋隋唐、明清民族融合主题线路),就是将“三交”史研究成果转化为文化体验的重要尝试。

彭勇教授强调,民族交往是基础、交流是拓展、交融是目的,三者辩证统一。“故宫学视野下的‘三交’史研究,最终要落到‘以器载道’——通过故宫的文物、建筑、文献,让大家看到各民族如何在历史中‘你中有我、我中有你’,从而夯实中华民族共有精神家园的文化根基”。

四、结语:学术与现实的共振,助力中华民族共同体建设

讲座结尾,彭勇教授总结道,故宫不仅是一座建筑群或博物馆,更是中华民族交往交流交融的“活化石”;而“三交”史研究也不仅是学术课题,更是理解“中华民族何以成为一体”的关键钥匙。“未来,我们需要继续以故宫学为支点,深挖历史资源,让学术研究与民族工作实践相结合,真正实现‘美美与共、知行合一’”。

本次讲座既有对学术理论的系统阐释,也有对实物史料的具体解读,为在场听众理解中华民族交融史提供了全新视角,也为后续“三交”史研究与故宫学的深度结合提供了新的研究思路。

讲座现场

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫