由于北京城独特的历史地位,北京历代城图历来也是备受关注的话题。2025年6月13日,“故宫学讲坛”系列讲座第四讲邀请了中国科学院大学科学技术史系汪前进教授在故宫文化资产数字化应用研究所(数字所演播厅)作题为“历史上的北京城图”的专题讲座。

汪前进,中国科学院大学科学技术史系二级教授(荣休)、博士生导师。现任国家博物馆舆图研究所所长和清华大学科学博物馆学术委员、《自然科学史研究》《国际汉学》《中国航海》等杂志编委。英国剑桥大学李约瑟研究所访问学者。曾任中国科学院自然科学史研究所副所长,北京大学、新竹清华大学、上海交通大学和中国科学院大学等高校兼职教授或客座研究员,中国科技史学会地学史专委会主任。长期从事中国地图学史和地理学史研究,并涉足中外科技交流史、中国海洋科技史和中国科技史文献学等领域。独立或合著与地图史相关著述有《中国古代地图集》、《清廷三大实测地图集》、《中国古地图精粹》、《中国地图学史文献集成(民国卷)》和《最美中国古地图》等。获郭沫若史学奖二等奖和北京市优秀教师等称号。

此次讲座由故宫博物院研究馆员李文君主持,讲座由故宫博物院故宫学研究院主办,故宫博物院故宫学研究院、数字与信息部承办,来自院内外80余位听众聆听了讲座。

汪前进教授演讲

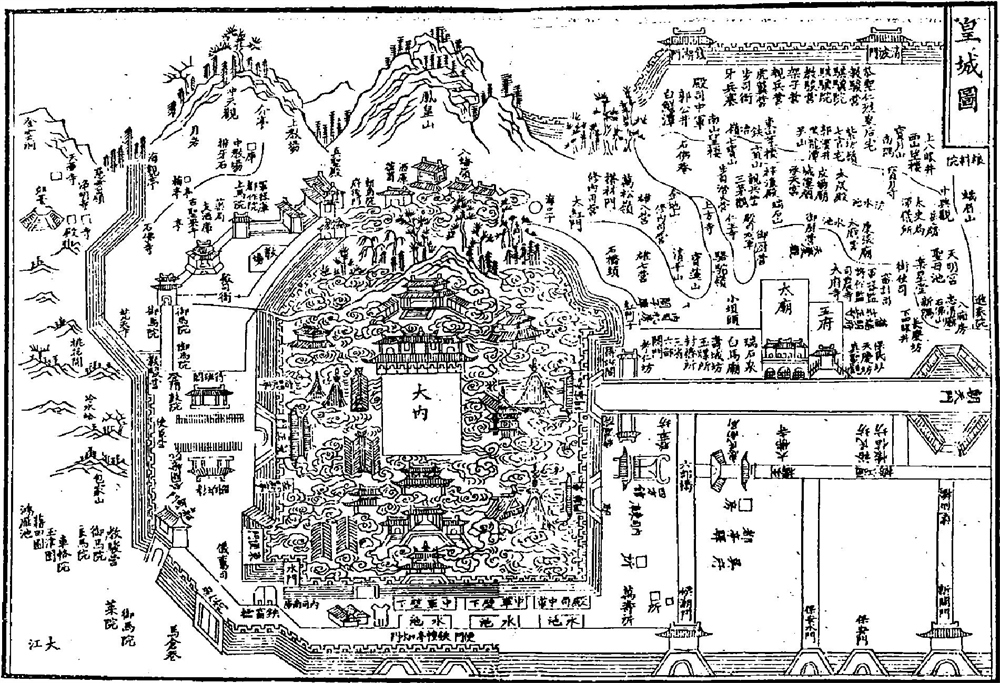

讲座开始,汪前进教授指出北京作为城市,相关绘图会体现出城市绘图的一般性,而其作为首都,与其他城市的绘图也会有区别,会有其特殊性。他以南宋时期杭州“皇城图”为例,指出图中“大内”里绘有大量的云纹,此即为“王者之气”的体现,这一点也出现在明代《北京宫城图》中,是“皇城”不同于一般城市的体现。

(南宋)《皇城图》

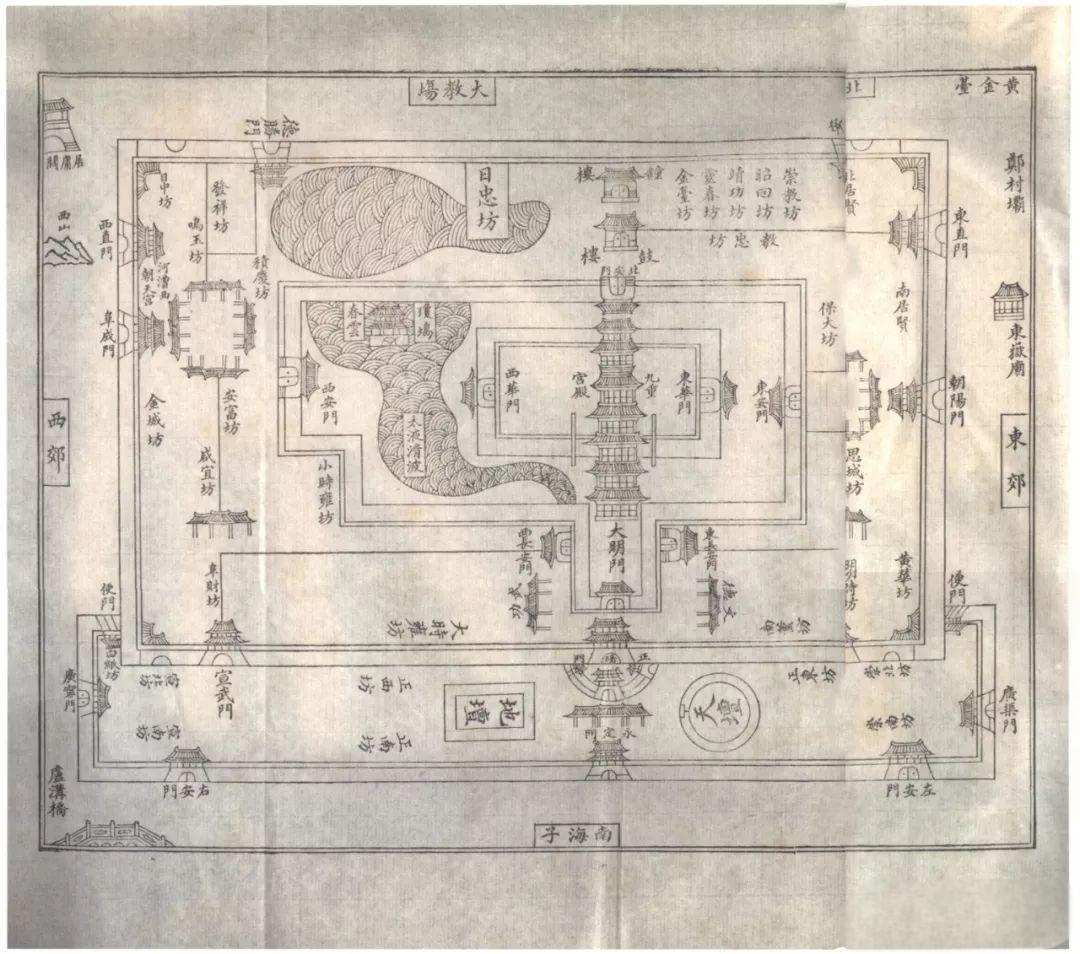

(明)朱邦《北京宫城图》

国家博物馆藏《北京宫城图》

汪前进教授对“首都”为何称“京师”做出解释:“京”字是个象形字,在甲骨文中的形象是筑起的高丘形,上为耸起的尖端,所以京字本义是人工筑起的高土堆。这个高土堆明显就是古代城市的先驱。哪里的土堆最高,哪里的城市最大?当然是首都。因此周朝建都于镐,就专门命名为镐京。这种命名方式一代代延续下来,像汉以后把长安称西京,洛阳称东京,北宋有四京,唐、渤海国、辽、金甚至新罗都有五京。京还表示大和多,像古人也称鲸鱼为京鱼,这个鱼部首估计是后来加的。京也是数目名,百、千、万、亿,亿往上是兆,兆往上就是京。京一说是十兆,另一说是万兆,都表示极大的数字。有趣的是,京兆还是地名,乃西安的古名,为汉朝京畿都城地域的名称。后来,京兆也成为了首都的代称之一。再看师字。师是个会意字,从帀从垖。垖(duī)是小土山,帀(zā)是包围。四下里都是小土山,表示众多。这可以看出京和师的原意相近,都跟土堆有关。所以《公羊传》里说:“京师者何?天子之居也。京者何?大也。师者何?众也。天子之居,必以众大之辞言之。”由此可见,京师至少在周代就成了首都的代称。曹植在《洛神赋》里说:“黄初三年,余朝京师,还济洛川。”之后柳宗元、司马光等人都曾在文章里写过京师。只是到了明清两代,京师才成了首都的专有名词。

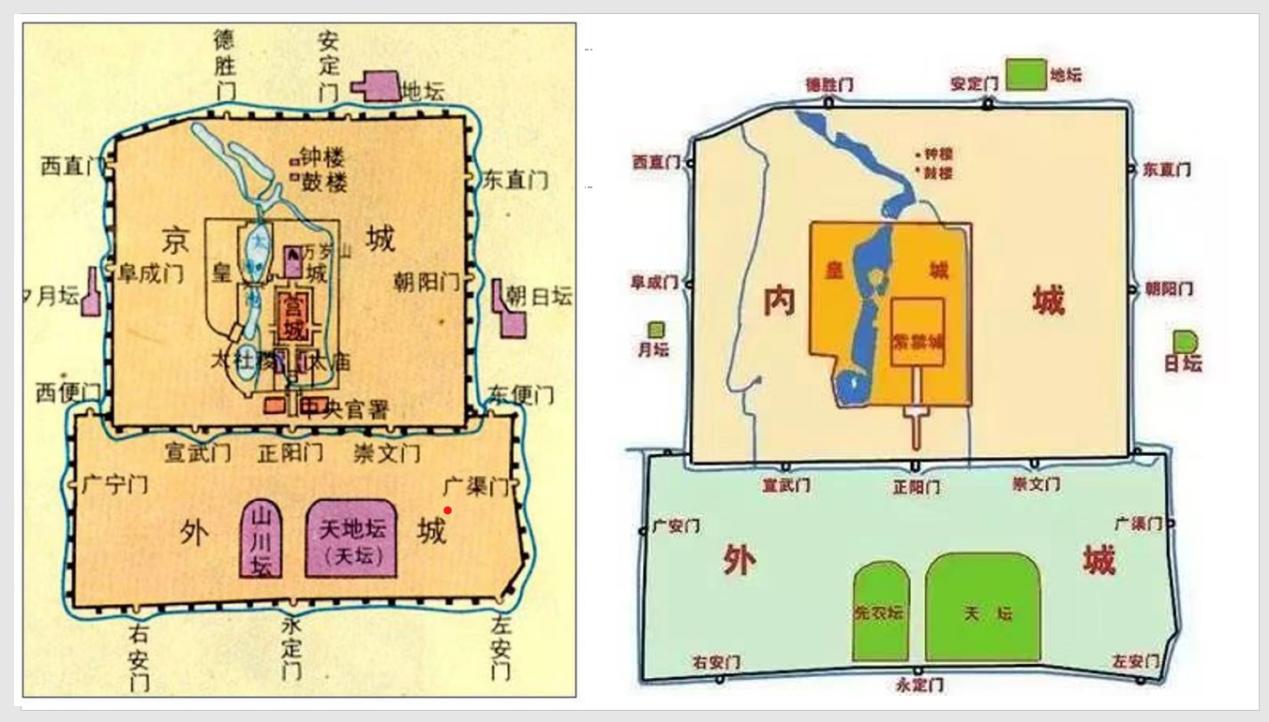

汪教授指出:北京城的结构与别的城市不同,除了内城外城之外,还有较为复杂的建筑与地物,如《京师五城图》中绘出了宫城、皇城、内城、外城、各个城门、京城三十三坊、积水潭、太液池等内容;且城外的重要地物,如居庸关、大教场、黄金台、郑村坝、东岳庙、南海子、卢沟桥等也都有表示。

明嘉靖三十九年(1560年)绘制《京师五城图》

汪前进教授进一步指出北京城是按方位确定五城的格局。北京城自明代后形成“内九外七皇城四”的建设格局,即内城九个门,外城七个门,皇城四个门(不包括以后开的和平门、建国门、复兴门等)。与此同时,还按东、西、南、北、中方位,把北京城分成五个行政区,而中城主要是指皇城。五城之分始于元代。据《天府广记》上说:京师分为五城以后,每城都设有兵马司,负责夜间巡逻,维持治安。明、清都沿袭了这一制度。在辽代的燕京,其城市也分为五个部分,但不叫五城,叫五方,按照五行五色的方位,在五方各建了镇方之塔,塔分五色。明代中后期北京最大的变化,是嘉靖年间修筑了外城,为什么要修筑外城呢?嘉靖年间,蒙古土默特部俺答汗数次兵临北京城下,所以北京城常常需要关闭九门进行防御。但是各个祭坛又都在九门之外,经常因为警戒而延误祭祀。其他祭坛尚可以由大臣代祭,而天坛祭祀则必须由皇帝本人亲自前往,所以皇帝出行祭祀都要重兵布防,在这种背景下,嘉靖皇帝采纳了大臣们的建议,决定在内城外面再修一圈方正的外城,将北京城变为“回”字形的城市,筑城方案最终定为“先筑南面”,按理说如果为了防御来自塞北的威胁,应该“先筑北面”才对。由此可见,“先筑南面”主要目的就是确保皇帝祭坛时的人身安全,这样天坛、先农坛就安全地囊括在外城之内了。再后来建完广安门、广渠门的时候,实在是财力不济。只能将外城墙与内城墙草草连接收尾,形成了西便门和东便门。到了嘉靖四十三年(1564),全长28公里的外城完工,北京城“凸”字形的平面从此固定下来。但到了清代,统治者实行民族歧视政策,将汉民全部驱至外城居住,腾出内城住八旗军队及其家眷,直到清朝中后期才有高级汉官被特赏入内城居住。北京城被人为地分成了两部分,内城为军事驻防,外城是居民区。

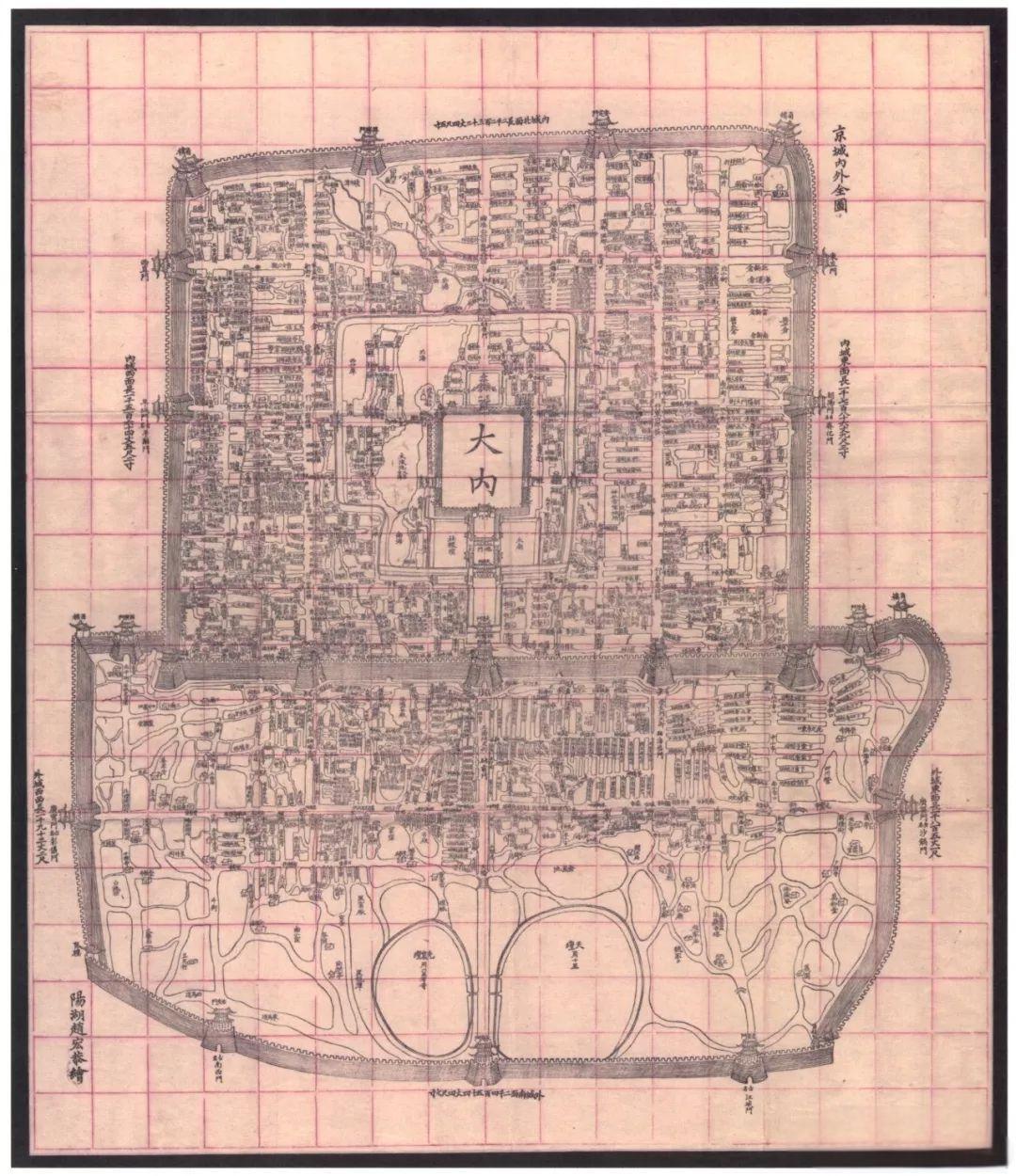

汪前进教授除了在讲座中介绍北京城图中除了“京师”还有“京都”“首善之都”等用法之外,还强调说:北京城作为皇城,有一个突出的特点,就其社会变动非常的频繁,相应的北京城图更新速度也非常快,例如晚清民国时期,随着当时的政治形势的急剧变化,北京城图几乎每一年都有新的变化。

清光绪年间绘制的《京城内外全图》

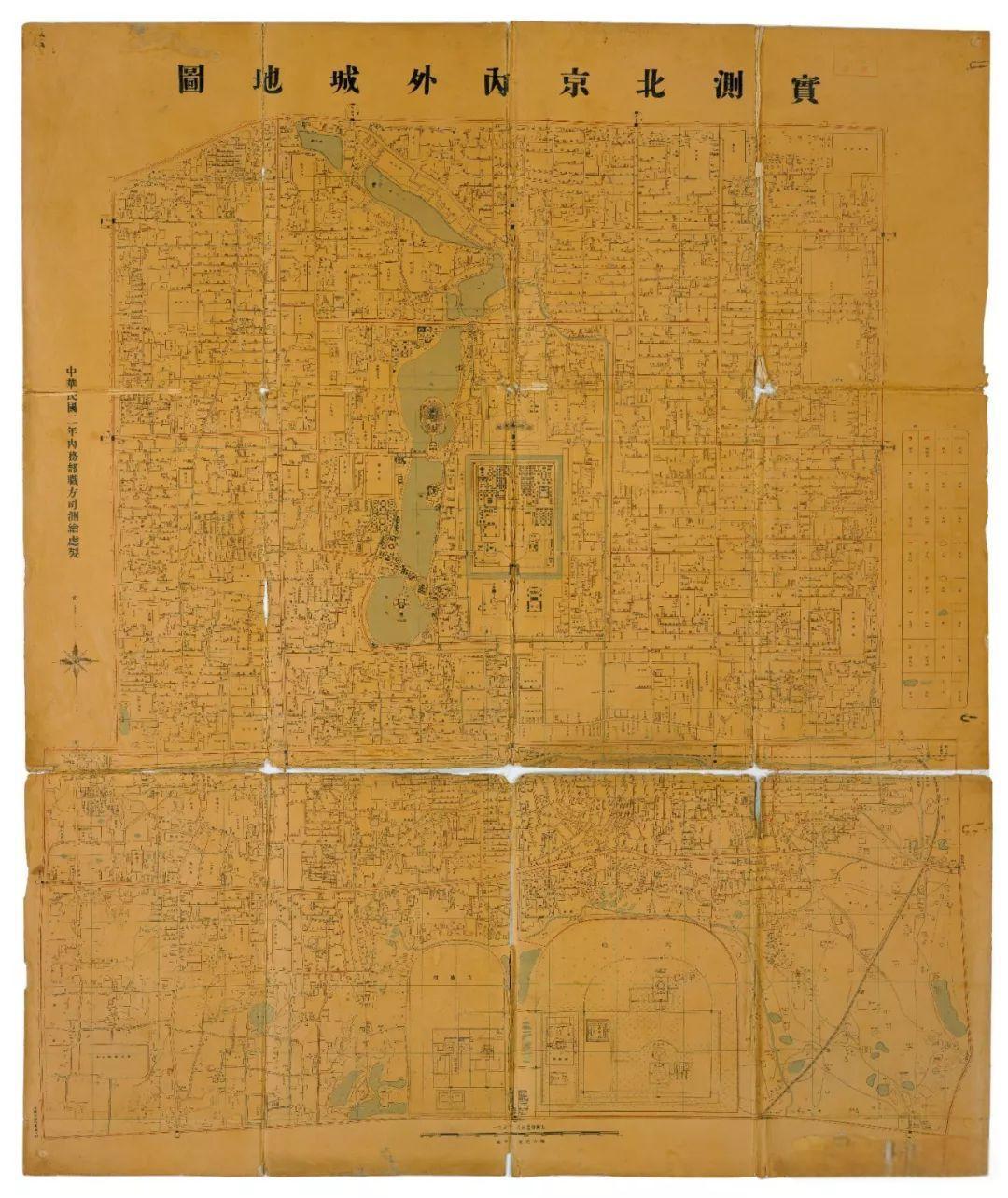

1913年中国绘制的《实测北京内外城地图》

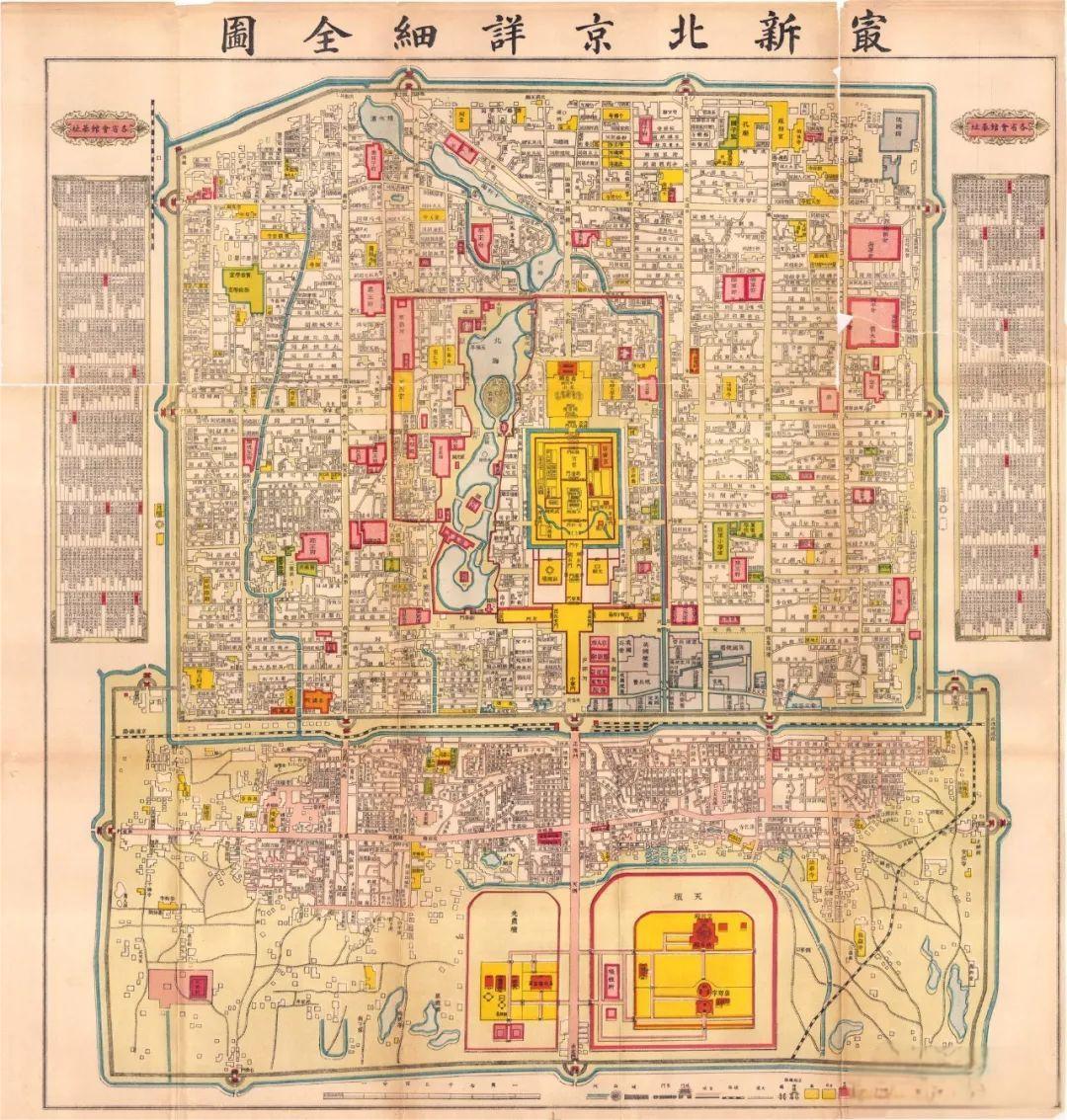

1916年中国绘制的《最新北京详细全图》

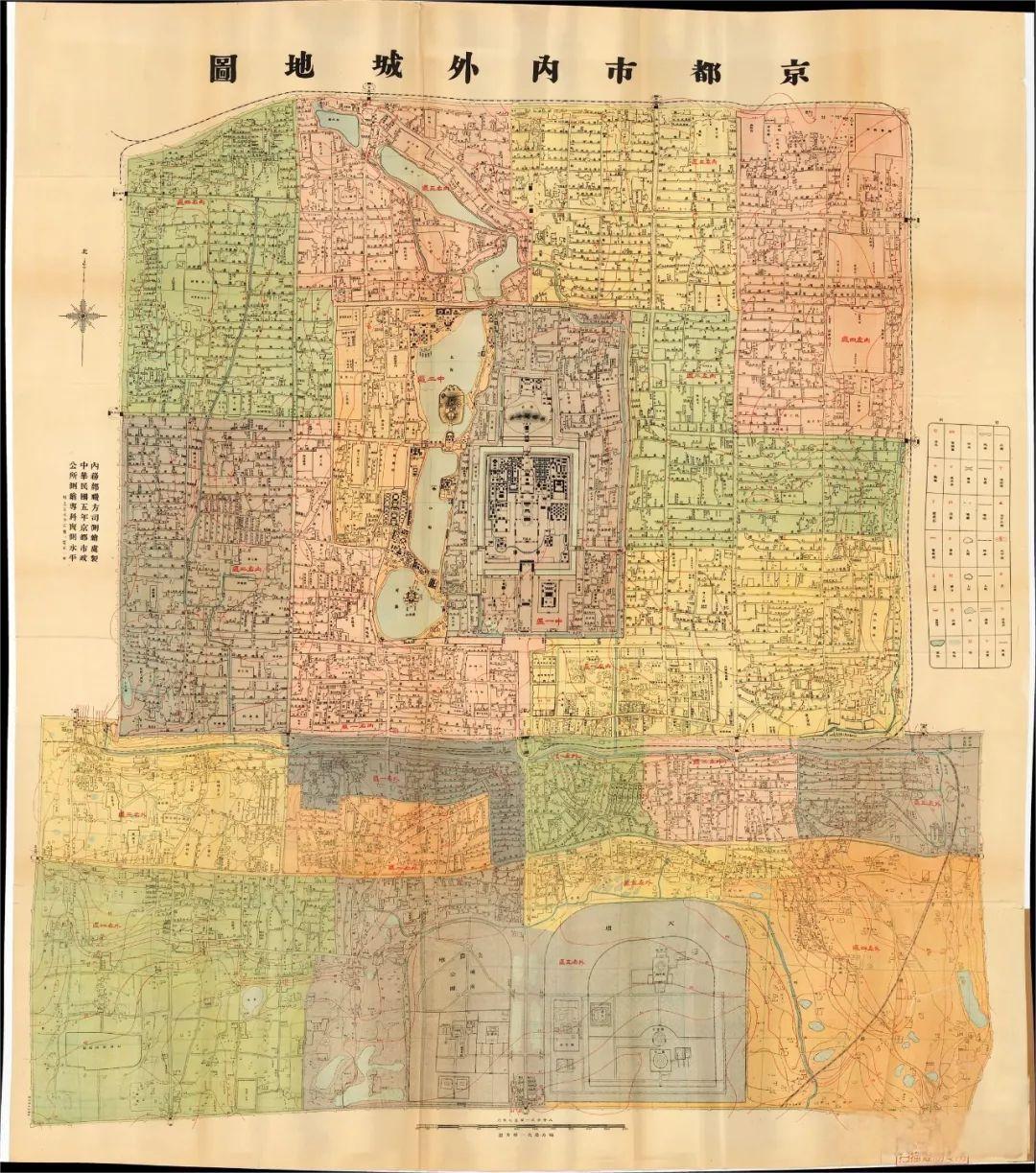

1917年中国绘制《京都市内外城地图》

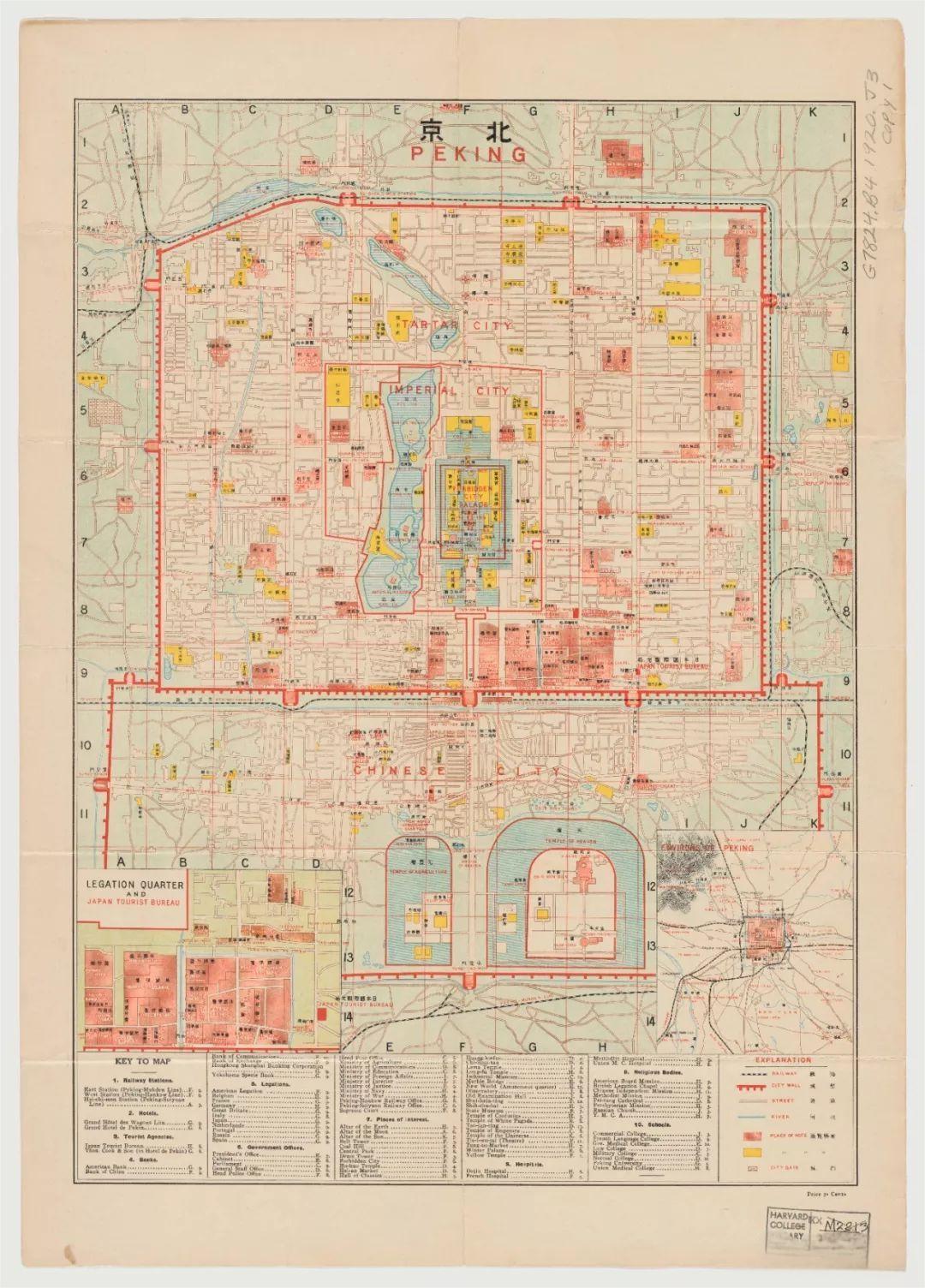

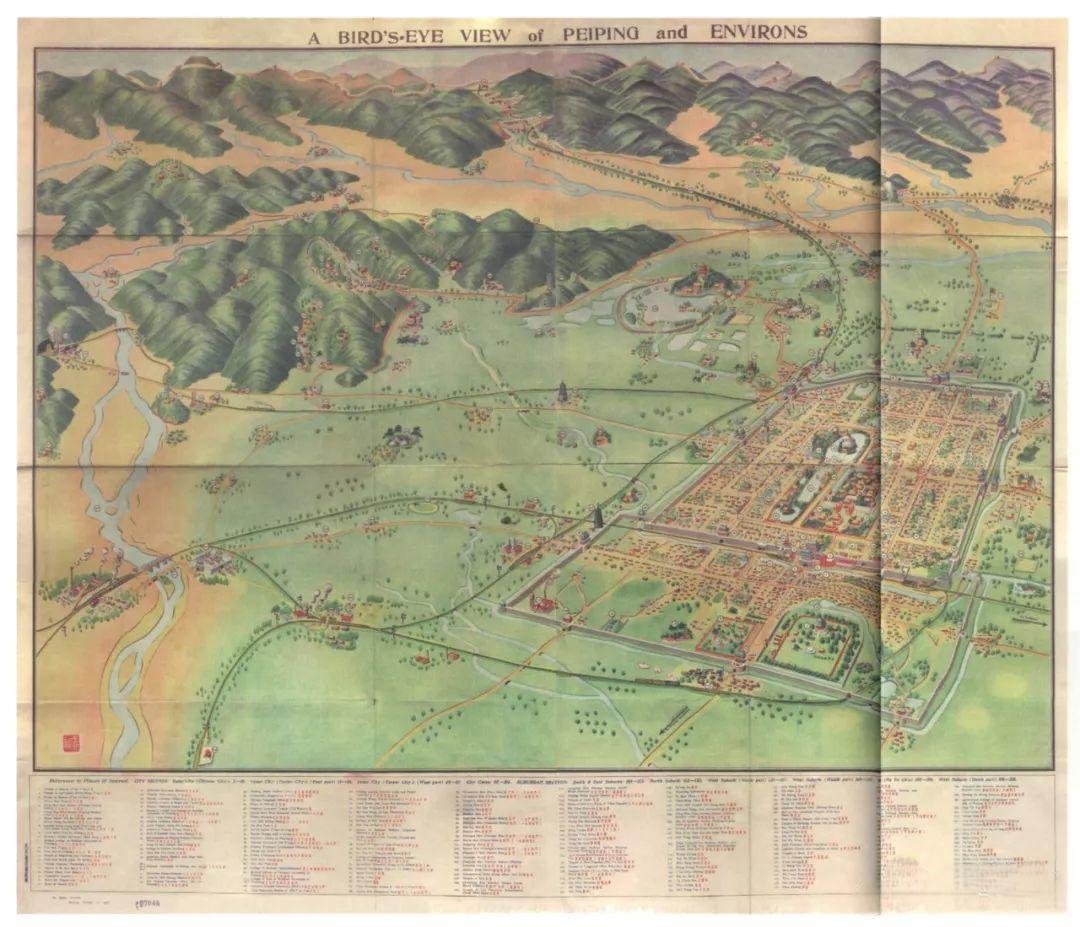

汪前进教授还特别指出,目前所存的一些绘制精准的彩色旧北京城图是出自日本人之手,这是晚清民国时期日本帝国主义为准备侵华战争而蓄意为之的产物,例如日本绘制了北京城图以及包括北京在内的中国一些城市的鸟瞰图,具有十分明显的军事意图。

1920年日本绘制《北京地图》

1936年日本人绘制《北平城郊鸟瞰图》

汪教授在讲座中用平实生动的语言,带着听众们在传世北京古城图与相关史料中搜寻其背后丰富的历史细节,他总结说:因为北京特殊的地位,所以历史上所绘北京城市地图,既有她的普遍性又有特殊性:普遍性主要表现在其城市性、整体性、地理性、层次性、时代性、技术性与持续性;特殊性则体现在其政治性、快速性、精确性、详尽性、宏大性、多样性与国际性。让听众们深刻地体会到了北京城图的普遍性与特殊性。

李文君研究员做讲座总结,并谈到了他个人关于汪前进教授所言“时代的变迁对城图的影响巨大”的感受。他说,以前北京街头常见的纸质版“北京旅游地图”已悄然消失,城图的载体已经由纸质转变为电子载体,今天北京城图更新的速度更快,其时效性已经随着目前中国社会高度发达的数字化信息化而变得更加明显。

讲座结束后,汪前进教授还与现场听众们进行了互动,现场气氛友好热烈。

讲座现场照片

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫