——明清史研究所学术分享会第四、第五场

2025年6月6日上午,由故宫学研究院主办、明清史研究所承办的“明清史研究所学术分享会”第四场、第五场在故宫博物院城隍庙第二会议室举行。此次分享会邀请了两位俄罗斯学者,以俄罗斯博物馆收藏的中国外交礼品、外销瓷为中心,探讨这一时期中俄两国的物质文化交流。故宫学研究院明清史研究所所长多丽梅研究馆员主持了此次分享会,来自俄罗斯艾尔米塔什博物馆、俄罗斯彼得宫、上海复旦大学、北京外国语大学、北京第二外国语大学等单位的多位学者、同学,以及故宫博物院多个部处的职工、博士后到场聆听了分享会。

首先开讲的是俄罗斯汉学家白若思教授。白若思(Rostislav Berezkin)1982年生于列宁格勒(圣彼得堡),圣彼得堡国立大学学士、硕士、副博士,美国宾夕法尼亚大学东亚语言文明系博士。现聘为复旦大学文史研究院研究员、博士生导师;曾任俄罗斯科学院东方研究所客座研究员、西南交通大学宗教研究中心客座研究员;曾为东京大学东洋文化研究所、越南社科院汉喃研究院访问学者。主要从事明清中国讲唱文学(以宝卷文献为主)、中国宗教与社会史、中国通俗文学在海外(以俄罗斯、越南为主)传播史、17至20世纪中俄交往与文化交流史等方面的研究。主持何鸿毅家族基金会研究项目;参与三个国家社科重大研究项目、一个教育部研究项目。著有三部俄文专著,英文专著《多面目连:明清时期中国宝卷》,越南文专著(合著)。另发表英、俄、中三种语言的论文70余篇。

白若思教授分享会现场

白若思教授分享主题是“16至19世纪中国瓷器在俄罗斯的传播与影响”。他将中俄的瓷器交流大体上分成两个阶段,分别是14—16世纪的间接交流时期和17—18世纪彼得大帝、叶卡捷琳娜二世的直接交流时期。

中国瓷器很早就传播到俄罗斯,并在社会上层广泛流传,14—16世纪俄罗斯贵族已经在使用中国的丝绸和瓷器。当时中国的瓷器和丝绸是怎样传入俄罗斯的呢?一开始中俄并没有直接的贸易往来,是通过中间人布哈拉商人传入的。不同于英语、法语瓷器的叫法“porcelain”“porcelaine”,俄语里瓷器叫做“farfor”,是借自中东的语言,波斯语和土耳其语瓷器的叫法。这些中东国家也是中俄瓷器间接贸易的中介。早期中俄瓷器、商品间接贸易的另一个中介是金帐汗国。当时蒙古人征服俄罗斯领土,在伏尔加河流域建立了这个国家,金帐汗国在俄罗斯历史上很重要,它是俄罗斯和亚洲国家的纽带,促成了俄罗斯和中国最初的联系。考古发现金帐汗国(伏尔加河流域)及莫斯科公国遗址内出土了许多中国瓷器残片,如 19 世纪末克里姆林宫地下室发现了元朝青瓷,且金帐汗国与中东国家都曾模仿制造中国瓷器,并在俄传播。

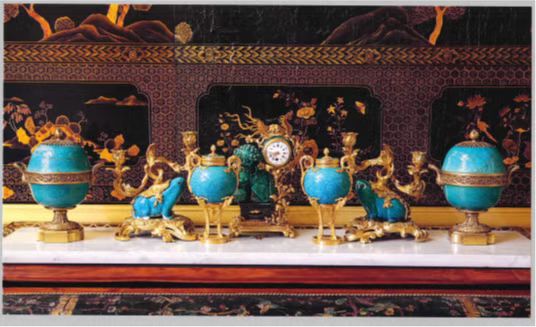

中俄贸易中的中国瓷器

17世纪初,中俄开始有了直接的接触。1618 年俄罗斯使节首次抵达北京,开启了双方的直接交往,《尼布楚条约》签订后双方贸易迅速发展,俄罗斯的“中国热”开始兴起。“中国热”或“中国风”源于法国(法语chinoiserie),后影响至整个欧洲,这股风潮也影响到了俄罗斯。同时,俄罗斯横跨欧亚的地理位置使得它与中国建立直接的贸易联系特别是陆上贸易变得容易。到了彼得大帝时期,已有明确记载表明俄罗斯使团开始在中国购买瓷器,贵族家产清单(如彼得大帝前大臣财产清单)显示了中国瓷器的收藏状况。1703年,彼得大帝迁都圣彼得堡,新宫殿内部装饰大量使用中国工艺品。其在圣彼得堡附近模仿法国凡尔赛宫建立夏宫,其中一座名为蒙普莱斯尔(法语Monplaisir,意为“我的快乐”)的宫殿内建有“漆器书房”(又称“中国书房”),专门陈列中国物品,壁纸由俄国工匠模仿中国风格制作,架子上展示中国瓷器,部分收藏品留存至今。彼得大帝还通过荷兰东印度公司定制带俄罗斯国徽的中国瓷器,其大臣缅西科夫的宫殿现已成为博物馆,专门展览包括中国瓷器在内的中国工艺品。

彼得宫蒙普莱斯尔里的中国书房

彼得宫大殿的中国书房

18世纪,同西欧多个国家一样,俄罗斯的“中国风”逐渐达到鼎盛,中俄瓷器的直接贸易也促进了俄本土制瓷业的发展。彼得大帝之后的女性统治者(如伊丽莎白女皇、叶卡捷琳娜二世)热衷收藏中国工艺品,《恰克图条约》的签订进一步促进了中俄贸易,俄国进口更多中国物品,皇家持续在中国定制工艺品,如带俄罗斯国徽的瓷器、有伊丽莎白女皇肖像的小杯子等。伊丽莎白女皇的叶卡琳娜宫曾用中国进口漆板和屏风装饰,部分瓷器在二战时因藏于内地得以保存;叶卡捷琳娜二世时期(1762-1796在位)是“中国热”的鼎盛时期,作为中国迷,她的宫殿也有“中国书房”,墙壁漆板由旧的中国屏风拆下来继续使用。在贵族阶级的引领下,中国瓷器成为俄罗斯富贵的象征,并出现在多部文学作品中,如被誉为俄国科学史上的彼得大帝罗蒙诺索夫在1752年创作的一首题为的《玻璃之妙》(Письмо о пользе Стекла)的诗中对玻璃的奇妙之处大加赞颂,认为世界上只有中国人制造的瓷器可以与之媲美,其中就提及了海运的中国瓷器,证明很多中国瓷器是通过海运进口到俄罗斯。德国迈森瓷、法国塞夫尔瓷厂的建立标志着欧洲已经可以本土生产瓷器了,俄罗斯自然也希望掌握制瓷技术。1746 年,俄罗斯化学家维诺格拉多夫发明瓷器技术,一方面模仿欧洲风格,另一方面受中国瓷器影响,生产中国风格瓷器。虽然本土瓷器制造取得发展,但俄罗斯皇家和贵族对中国瓷器仍然偏爱,持续进口中国瓷器,中俄瓷器贸易得以延续。

总而言之,中俄瓷器贸易的途径主要分为间接贸易(经金帐汗国、中东等中介)、直接陆路贸易(中俄商队、恰克图边境贸易)和海路贸易(欧洲东印度公司转运)。在此过程中,中俄、俄欧、俄国与中亚、中欧、中国与中亚之间都形成了交流。从文化影响上而言,瓷器推动了俄罗斯“中国风”艺术(如 “中国书房”、漆板装饰)的发展,影响了当地的生活方式(如茶饮习俗与瓷器使用结合),并成为文学创作的灵感和源泉。瓷器作为贸易商品和文化符号,体现了中国、俄罗斯、西欧三个地区之间的贸易、文化交流。这些交流还促进了西欧和俄罗斯本土制瓷工业的进步。

白若思教授通过文献、考古证据及文物案例,系统梳理了 16-18 世纪中国瓷器在俄罗斯的传播脉络,揭示了瓷器作为贸易商品与文化符号在中俄交流中的关键作用,以及其对俄罗斯艺术、文学和生活方式的深远影响,为理解早期中俄文化互动提供了独特视角。分享结束后,现场听众反响热烈,向白若思教授提出若干问题。例如明代之前中国瓷器如何传入俄罗斯?白若思教授回应官方史料较少,主要依赖语言学证据及布哈拉商人相关史料,早期主要是贵族收藏中国瓷器,普通市民接触较晚(18 世纪中期),同时发现圣彼得堡的收藏要多于莫斯科及其他地区。故宫博物院郭福祥老师提问是否有文献佐证俄罗斯皇室定制的带双头鹰国徽的瓷器来自景德镇或者广州?鉴于文献记载有限,白若思教授根据现有文物推测,俄罗斯的一部分皇家定制瓷可能来自景德镇和广州,不过,为了保证双头鹰国徽的准确性与权威性,叶卡捷琳娜二世曾禁止在华定制带国徽图案的丝绸和瓷器,目的也是为了推动本土瓷器、丝绸的生产。

现场听众和与会专家热烈讨论

分享会的第二位主讲人是来自俄罗斯艾尔米塔什博物馆(即冬宫博物馆)东方部研究员玛丽亚·L·缅西科娃(Mariia L. Menshikova),主要研究方向为中国装饰艺术、珠宝、织物和敦煌艺术品。玛丽亚·缅西科娃教授毕业于圣彼得堡国立大学,多年来深耕于明清中国装饰艺术、俄罗斯皇家和贵族的中国艺术品收藏史、中俄关系史等领域,享有国内外学界盛名,多次主持艾尔米塔什博物馆中国文物展览,发表130多篇研究中国文物的论文。代表性展览图录如《东方的银质奇迹:沙皇的金属细工》(2006)、《俄罗斯博物馆中的敦煌织物收藏》(2015)以及论文《东西之间:彼得大帝的东方收藏》收录在《彼得大帝:收藏者、学者与画家》展览图录等。

缅西科娃教授为我们带来主题为“1689-1909年间中国赠予俄罗斯的外交礼物——中俄跨文化交流”的分享报告。本次报告围绕17至20世纪间中俄外交礼物展开,缅西科娃教授认为现藏于莫斯科克里姆林宫珍宝馆和圣彼得堡艾尔米塔什博物馆的大量中国文物在当时中俄关系史、中俄文化交流史以及国际外交关系史里发挥了至关重要的作用。同时,目前学界对这些艺术品的文化意义讨论仍有更进一步的空间,故该报告尝试结合实物研究与文献考证,综合利用俄罗斯博物馆藏品和俄罗斯外交档案史料,重现1655-1735年间俄罗斯与清帝国交往中的礼物交换情境。本场分享翻译工作由北京第二外国语大学研究生王艺桐同学承担。

缅西科娃教授在展示、讲解文物

缅西科娃教授认为17世纪俄罗斯来华使节们的记录揭示了当时中国外交礼物的特征,显然符合清帝国处理对西北各邻国(例如蒙古部落的各个汗国)关系时的礼物标准。这一事实反映了当时中国人将这一时期的俄罗斯也视为藩属国;18世纪上半叶清廷赠予俄方的外交礼物发生变化也与“中国风”在俄罗斯的传播以及这一时期中国与欧洲各国在文化艺术交流的加强有关。

缅西科娃教授指出,18世纪20年代随着康熙和彼得一世相继去世,中俄间的外交关系并未因此结束而是迎来了新一波高峰。雍正帝在位时期,尽管从边境和贸易问题来看中俄两国关系似乎日趋紧张,然两国之间仍然延续着此前的礼品外交模式。由于雍正对土尔扈特问题谈判的浓厚兴趣,他也十分注意与俄国之间的礼物往来。同时,雍正年间有两批中国使节奉命前往莫斯科和圣彼得堡并带去大量礼品。这两次出使通常被视为中俄关系发展的新时期,如此高层次的直接接触极大地促进了俄罗斯和清帝国的相互了解。

最后,缅西科娃教授对本次讲座内容进行总结。她指出18世纪以后俄罗斯和清帝国之间类似的礼物交换趋势仍在继续。此后的继任者们都参与到这种礼物交换之中;尤其是在1720–1730年代中俄之间的外交和商业关系进一步加强之后,这类礼物交换的规模愈发扩大。从1730年代初中国向俄罗斯宫廷赠送的外交礼品来看,清廷已越来越意识到俄罗斯对中国奢侈品的需求,如丝绸、漆器家具、瓷器、石雕和景泰蓝等。此后,在18世纪下半叶,外交礼品仍然在中俄关系中发挥重要作用。透过这些礼物,我们可以审视这一时期俄罗斯“中国风”的延续与发展。

缅西科娃教授分享现场听众热烈讨论

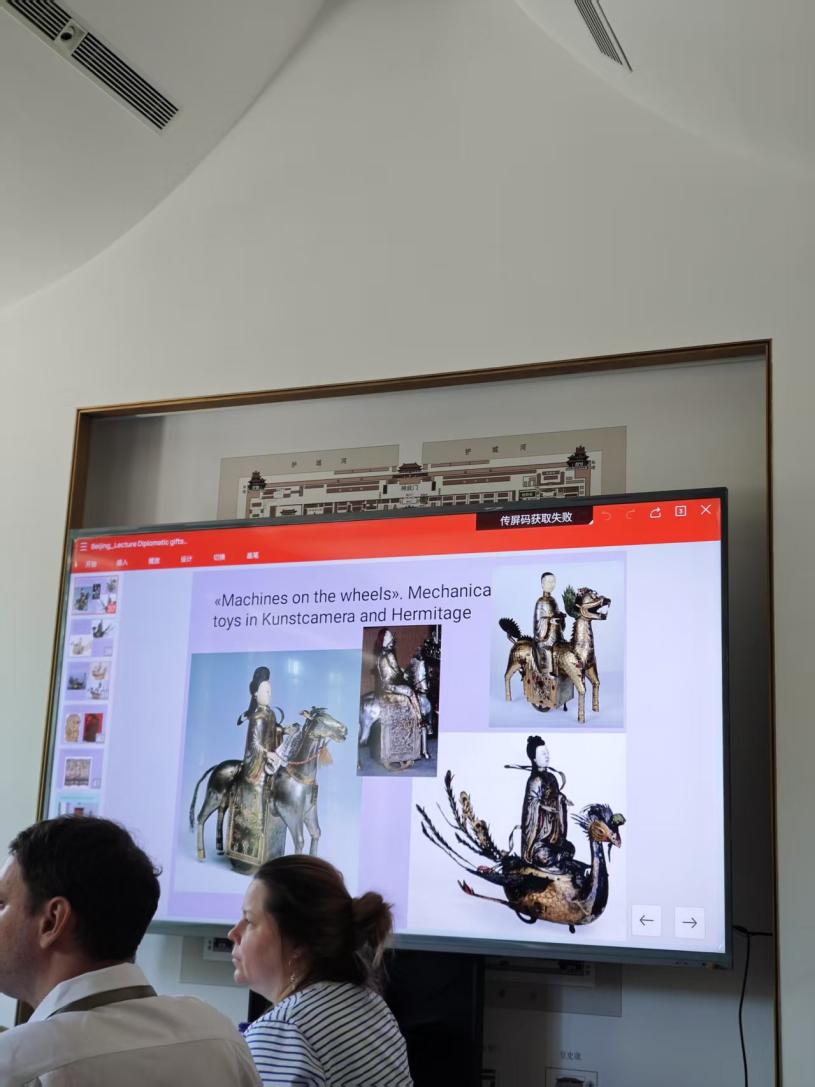

中国风的机械玩具

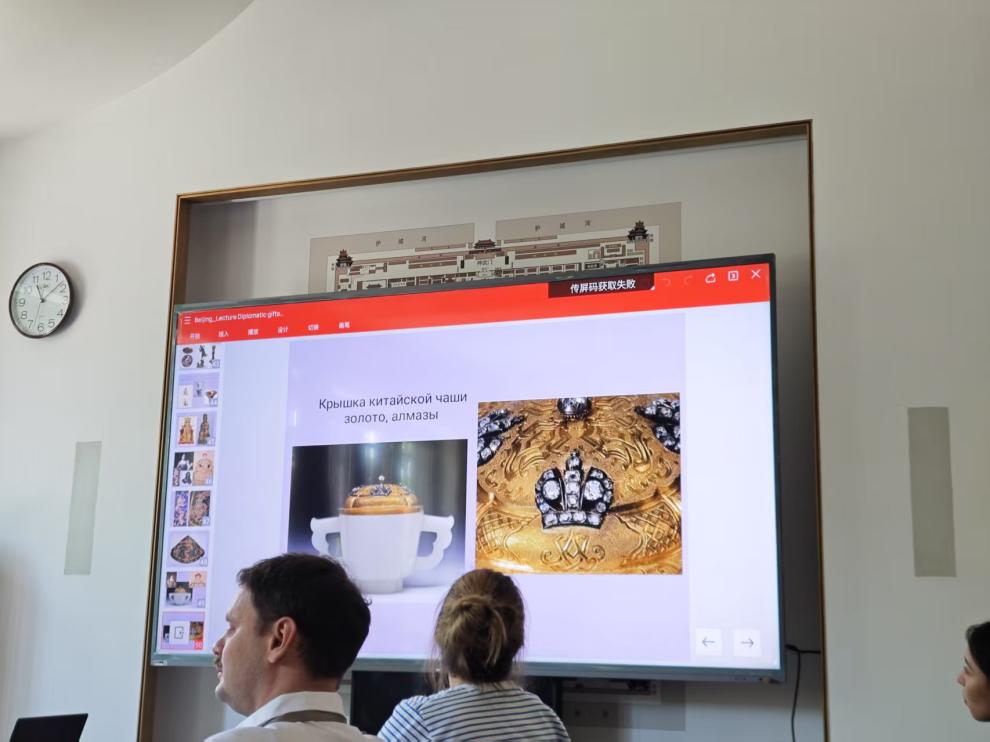

中西艺术风格合璧的茶盏

分享过程中,缅西科娃教授展示了诸多精美文物照片,这些文物引发了现场听众的关注。故宫博物院宫廷部郭福祥老师对其中的机械玩具颇感兴趣。机械玩具内部上有发条,玩具主体是女性人偶,或手握琵琶骑马而歌,或如仙人般驾孔雀飞行,十分精美。还有一些文物是中西方审美的叠加,比如一件清雍正时期的玻璃茶盏,玻璃身透亮如玉,但俄罗斯宫廷在茶盏上添加了带有金饰徽章纹样的茶杯盖,将西方巴洛克、洛可可风格与东方清雅的艺术风格相结合,是中西方艺术交流的典型例证。

部分与会人员合影

2024—2025年是中俄文化年,值此之际,故宫博物院故宫学研究院明清史研究所举办的两场关于中俄物质文化交流的分享会不仅开拓了故宫人的学术视野,有利于文明的交流互鉴,更是从海外文物、文献出发补充了中国明清史与艺术史的研究成果,对多语种、跨学科的科研方法具有启示意义。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫