——故宫学讲坛第一讲

2024年12月31日,在新年即始、万象更新之际,“故宫学讲坛”系列讲座正式开启。故宫学讲坛由故宫学研究院推出,以“故宫学”研究建设为宗旨,邀请海内外学术名家,围绕故宫学、文物典藏、文化遗产保护、宫廷史、文化艺术史等领域展开演讲。讲座将聚焦“故宫学”研究,搭建开放式平台,增进与高校、研究机构围绕学术前沿与学科领域间的交流与互通互鉴,推进对故宫学及故宫所承载的中华优秀传统文化进行深入挖掘阐释。

“故宫学讲坛”第一讲邀请故宫博物院研究馆员、故宫学研究院古文献研究所名誉所长王素先生作题为“世间风雅君居首——故宫古琴与古琴文化”的专题讲座。王素先生为历史学者,故宫学研究专家,出土文献整理研究专家,中国社会科学院大学教授和博士生导师。参加或主持过《吐鲁番出土文书》、《新中国出土墓志》、《长沙东牌楼东汉简牍》、《长沙走马楼三国吴简》、《故宫博物院藏殷墟甲骨文》等出土文献整理研究。个人出版专著十九部,其中,《故宫学学科建设初探》是第一部研究故宫学学科分野与建设的专著,《高昌史稿·统治编》、《高昌史稿·交通编》填补了中国地方断代史撰写的空白。

此次讲座由故宫博物院研究馆员、故宫学研究院执行院长兼秘书长王子林主持,讲座由故宫博物院故宫学研究院主办,故宫博物院故宫学研究院、数字与信息部承办,在故宫文化资产数字化应用研究所(数字所演播厅)举行,来自院内外80余位听众聆听了讲座。

主讲人王素先生

讲座伊始,王素先生介绍了此次讲座以古琴为题目的缘起,提到2023年有两件事激发起自己研究故宫古琴与古琴文化的热情。第一件事是法国总统马克龙访华时,李蓬蓬用伏羲式“九霄环佩”唐琴演奏古琴曲《流水》,轰动世界。伏羲式“九霄环佩”唐琴,传世只有四张,故宫博物院、国家博物馆、辽宁省博物馆、香港何作如各藏一张,均为唐代蜀中斫琴世家雷氏作品。其中,只有故宫藏琴为盛唐制作,年代最早,最为珍贵。第二件事是6月16日中国古琴申遗二十周年纪念活动在苏州举办,而故宫古琴大家郑珉中先生已仙逝,故宫已无古琴传承人参加此次活动了。故宫的古琴收藏,无论数量还是质量,均居世界之冠;故宫的古琴文化,也源远流长,浸润广博,丰富瑰丽。故宫的古琴收藏,需要有人研究;故宫的古琴文化,需要有人传承。

接下来,王素先生对中国古琴进行了概说。中国古琴与宫廷有关,《史记·五帝本纪》说尧赐舜“琴”,舜异母弟象“止舜宫居,鼓其琴”。众器之中,琴德最优;八大雅事,琴亦居首。古琴常被赋予道德使命。成书西汉的《礼记·曲礼下》说:“士无故不彻琴瑟。”班固《白虎通》卷上说:“琴者,禁也,所以禁止淫邪,正人心也。”意谓:士大夫没有重大变故,不能撤走琴瑟,因为琴与禁通,可以禁淫荡,止邪恶,保障人心雅正。琴的部位采用何种形制,决定了琴的不同样式,称为“琴式”。历史上“琴式”曾经多达百余种,传世亦有二十余种。包括伏羲式、神农式、师旷式、仲尼式等等。现存古琴,以考古出土者为最早,譬如:2014年湖北枣阳曾国墓出土春秋古琴,1978年湖北随州曾侯乙墓出土战国五弦琴和十弦琴等。先秦琴弦数目虽不固定,但以奇数(阳)为主,嵇康《赠秀才入军》诗:“目送归鸿,手挥五弦;俯仰自得,游心太玄。”到了唐代,古琴基本都固定为七弦。

古琴之琴式

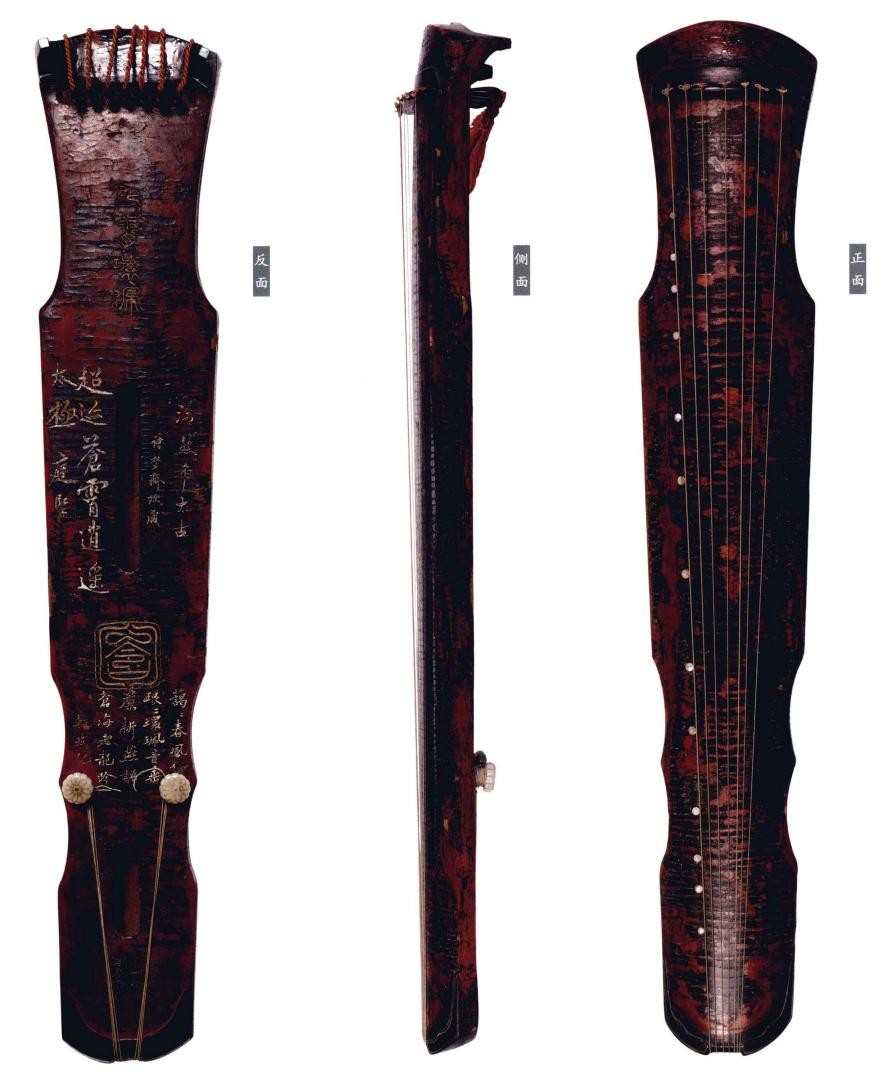

王素先生对故宫藏古琴收藏情况作了介绍。指出故宫藏古琴数量与质量均居世界之冠。1925年故宫博物院成立时,仅有古琴三十六张,均为明清皇宫旧藏。后故宫通过收购,增加到四十六张,其中唐宋元三代有十五张,约占三分之一。收藏数量、质量均居博物馆界首位。特别是唐琴。郑珉中先生1987年第一次统计传世唐琴有十五张,属于故宫的有四张,分别为:伏羲式“九霄环佩”、神农式“大圣遗音”、凤势式“玉玲珑”、连珠式“飞泉”。其中,伏羲式“九霄环佩”和神农式“大圣遗音”两张最为珍贵。伏羲式“九霄环佩”盛唐琴为盛唐雷威所斫。腹内左侧楷书“开元癸丑元年(713)斫”刻款,琴足上方行书“蔼蔼春风细,琅琅环珮音;垂帘新燕语,苍海老龙吟。苏轼记”,池左行书“超迹苍霄,逍遥太极。[黄]庭坚”,表明不仅年代悠久,还有显赫递藏。神农式“大圣遗音”中唐琴为中唐雷俨所斫。龙池四角有朱漆隶书“至德丙申(756)”款,年代仅次于前面的伏羲式“九霄环佩”。据研究有“至德丙申”款的唐琴共有三张,另两张为:王世襄旧藏伏羲式“大圣遗音”,吴金祥旧藏伏羲式“九霄环佩”。故宫藏神农式“大圣遗音”则是中唐宫琴工艺最为精致的一张。

伏羲式“九霄环佩”盛唐琴

神农式“大圣遗音”中唐琴

历代文人皆好操缦,留下很多咏琴诗歌和很多品琴绘画,对古琴的制作、流传、欣赏、研究,曾经起到极其重要的推动作用。王素先生在此介绍了与宫廷有关的一诗二画。一诗为唐李白《听蜀僧濬弹琴》诗:“蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。为我一挥手,如听万壑松。客心洗流水,余响入霜钟。不觉碧山暮,秋云暗几重。”

第一句“绿绮”为琴名,是司马相如的琴,蜀琴代表。第二句“峨眉峰”暗喻蜀中斫琴世家雷氏。诗中“万壑松”“流水”“霜钟”等均与琴及琴曲有关,全诗未着“琴”字,而琴声无处不在,动人心魄。二画一为北宋摹本东晋顾恺之《斲琴图》,现藏故宫博物院,画中左上倚树而立之木为桐木,关系到斫琴材料的演变断代,是研究古代斫琴工艺演变极为难得的史料。另一为北宋徽宗赵佶《听琴图》,现藏故宫博物院。画面以布景之简,映衬松树之高,仿佛琴声悠扬,可以扶摇缭绕,直上重霄。古琴之高洁悠邈也可以据此想见。

宋徽宗《听琴图》局部 故宫博物院

王素先生追溯了北宋徽宗与京师琴派的渊源,指出这一流派后来产生出清末民初一代琴学宗师叶诗梦。叶诗梦弟子最重要的是汪孟舒(1887-1969),其次为管平湖(1897-1967)、高罗佩,再次有关仲航(1896-1972)。汪孟舒的弟子袁荃猷是王世襄先生的夫人。管平湖的弟子郑珉中先生是故宫研究员。高罗佩与饶宗颐先生相交莫逆。都与故宫有很深的关系。接下来,王素先生对高罗佩、饶宗颐、郑珉中三位先生及古琴文化进行了依次介绍。

高罗佩为荷兰职业外交官,世界杰出汉学家。原名Robert Hans van Gulik。汉名高罗佩,字芝台,号笑忘,室名犹存斋、尊明阁等。高罗佩很早就对古琴有兴趣。1936年9月10日从东京到北平公干,即去隆福寺叶诗梦陋室拜师学琴。1937年4月1日叶诗梦因病去世。是年秋高罗佩再度来到北平,知叶氏已殁,大恸。1938年,高罗佩到上海公干,在古董店购到一张明崇祯十年(1637)潞王制壹百肆拾陆号仲尼式“中和”琴,回东京将琴室改名“中和琴室”,苦练琴艺达到表演水平。1945年春,高罗佩在重庆,与徐元白、徐文镜兄弟和杨少五、杨清如父女等创“天风琴社”,同流亡名士举办雅集,其中包括故宫院长马衡先生。1951年,高罗佩任职途经香港,见到移居香港的徐文镜,写赠七律一首。2011年3月,荷兰高罗佩家族访问重庆,将高罗佩的116件(套)私人收藏品捐给重庆中国三峡博物馆。他的名著《琴道》深刻反映其琴学思想。概括而言:琴声是物质,琴意是精神;琴声是生活方式,琴意是文化表达。

1943年春高罗佩任荷兰驻华大使馆一等秘书

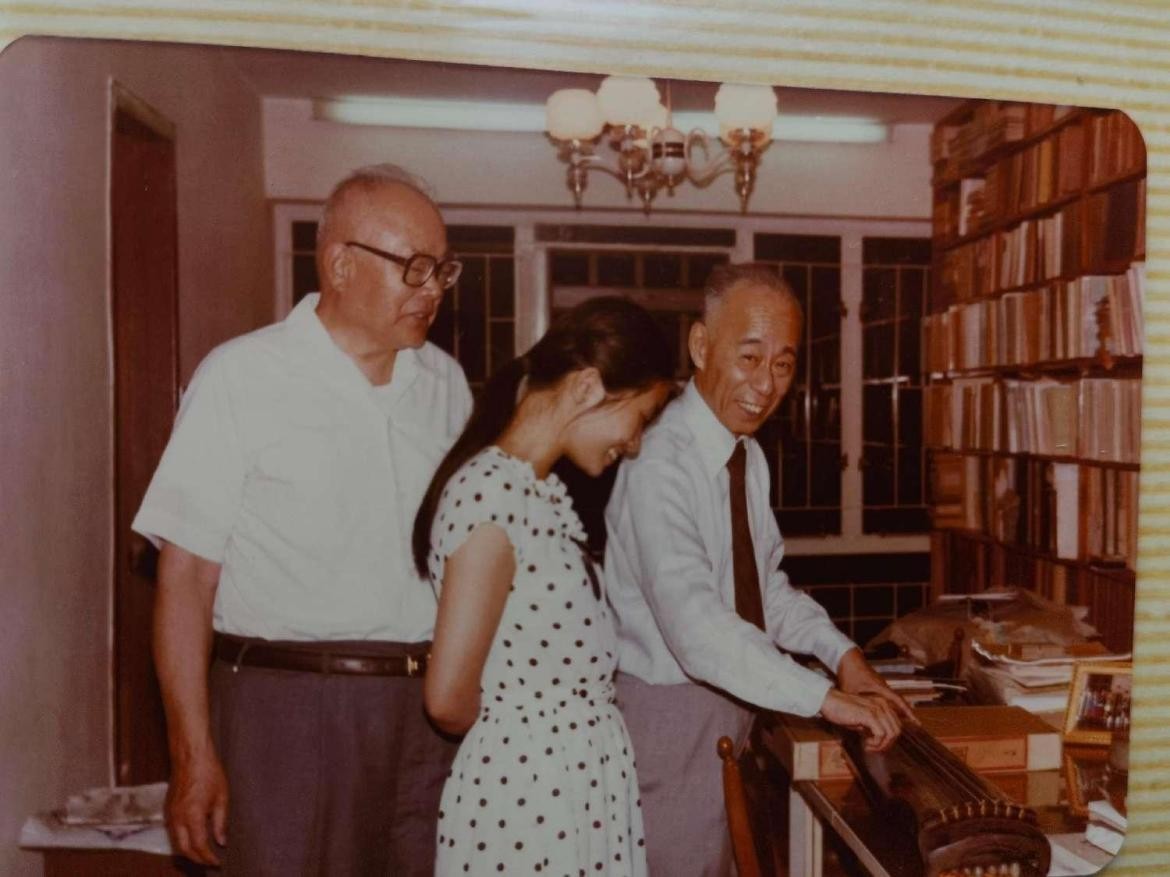

饶宗颐,广东潮州人,是中国最后一位国学大师。饶公于文人八大雅事,除棋之外,样样精通。我曾问饶公“为何不下棋”?饶公答:“棋一个人下不了,需要有对手!而有对手就有竞争,有竞争就有输赢,有输赢就有功利,有功利就很难纯粹,也很难学好!”饶公学琴始于1952年,师傅是容心言,最擅长的琴曲是《搔首问天》,为容心言亲授。徐卓整理《梅庵琴谱》说:“本曲即《离骚》《天问》篇之意,内容极尽忧郁悲愤之情。”可见饶公一直都是很有忧国忧民情结的。饶公回归大陆,很早就与故宫建立了联系。2008年饶公在故宫举办过一个“陶铸古今——饶宗颐学术·艺术展”,给故宫捐赠了十幅书画作品。而早在1998年,紫禁城出版社出版的《中国古琴珍萃》,书名即请饶公题耑。2005年,故宫建院八十周年,饶公将其画作《白山雪意》赠送故宫以表祝贺。饶公与高罗佩以琴论交,相知相契,也是一段琴坛佳话。

1983年秋沈建华陪甲骨大家胡厚宣先生在香港饶宗颐先生家听饶公弹古琴

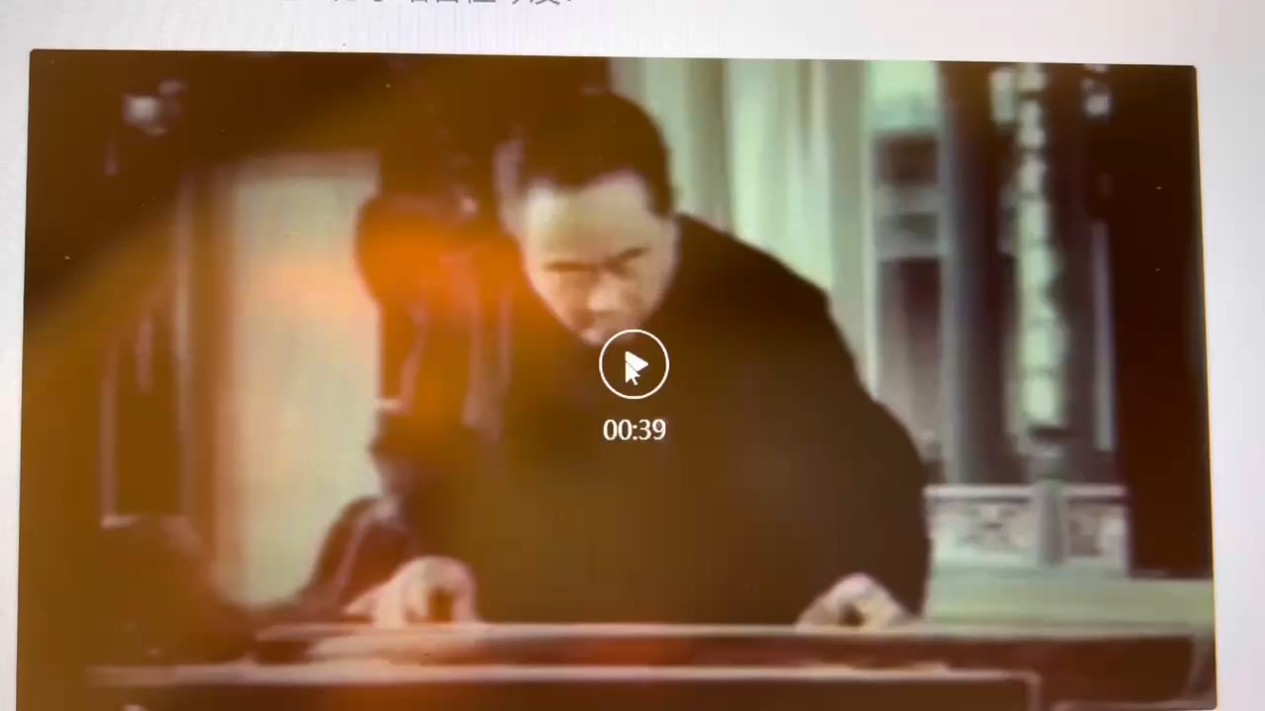

郑珉中,原籍福建闽侯,寄籍四川华阳,出生于北京。故宫古琴研究专家,联合国教科文组织非遗项目古琴艺术代表性传承人。最初学琴,先后师从诸城琴派王杏东、九嶷琴派李浴星。李将郑珉中推荐给了师兄管平湖。郑珉中是管派传承人。他的成果有论集《蠡测偶录集——古琴研究及其他》、《故宫经典:故宫古琴图典》,以及调试故宫藏伏羲式“九霄环佩”盛唐琴的琴声。郑珉中先生在故宫最重要的工作是古琴保护。他的《故宫经典:故宫古琴图典·前言》第五节题目为“关于古琴的收藏与保养”,指出:在北方,夏季古琴经受潮湿可令声音变闷,使清越洪亮之音受到影响,甚至出现面漆脱落;冬季古琴经受干燥暖气烘烤,或高楼风干,皆会造成琴面破裂,合缝开张,使声音变化元音顿失。并举例说明。又指出:博物馆收藏的名琴,应该允许春秋佳日,由古琴名家到院中作公开演奏,防止古琴声音变化,既弥补了古琴陈列的不足,又检查了收藏情况。这些都是郑珉中先生的经验之谈,对推动古琴器物保护是有帮助的。

郑珉中先生调试故宫藏“九霄环佩”唯一珍贵影像

在讲座的最后,王素先生指出了古琴传承的困境:1956年4月17日至7月27日,中国音乐家协会、民族音乐研究所等单位,组织并派遣古琴大师查阜西率年轻古琴家王迪和古琴专业干部许健,成立“古琴普查组”,发现当时全国尚能演奏的琴家不足百人,尚能抚弹的琴曲只有七十多首,尚能吟唱的琴歌亦即弦歌不足十首,尚存一定规模的琴派只有八个。2002年为古琴申遗,通过普查了解到,代表性传承人只有52位,比1956年减少将近一半。而现在二十多年过去,管平湖门下弟子郑珉中先生最后去世,第二代已无传承人。高罗佩《琴道》所说:古琴是“文人”形影不离的伴侣,现在已经没有“文人”,当然也没有“文人琴”。因此,古琴的传承任重道远。

故宫学研究院执行院长兼秘书长王子林主持

故宫博物院研究馆员、故宫学研究院执行院长兼秘书长王子林总结说,王素先生的演讲使我们获益匪浅,享受到了一次文化盛宴,王先生从七个方面对古琴进行了分析考察,一是讲座的缘起,王先生有感于古琴传承的困境,作了这次专门的讲座。二是古琴的概说,王先生对历代古琴的文献记载作了梳理,并对琴德、琴事以及考古出土和传世的古琴作了介绍。三是故宫收藏的古琴,故宫为古琴收藏之冠,藏有四把唐琴,其中“九霄环佩”和“大圣遗音”最为珍贵。四是与古琴相关的一诗二画,使我们感受到古琴对中国文化所产生的深远影响。五、六是关于京师琴派和叶诗梦这一流派的渊源,王先生着重介绍了高罗佩、饶宗颐、郑珉中三位先生,他们对古琴的传播和背后深厚的精神文化起到巨大的推动作用。七是关于古琴的传承问题,古琴传承任重而道远,应当普及中国的传统文化,把古琴的传统延续下来,特别是对故宫古琴的保护与传承具有启示作用。

讲座现场

在提问环节,听众围绕古琴材料的构成和获取、音乐学院古琴的当代教育、古琴在博物馆的策展等问题向王素先生进行了请教和交流。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫