——玉文化讲坛第十三讲

由故宫博物院故宫学研究院主办,故宫学研究院古玉器研究所承办的玉文化讲坛第十三讲于2024年12月15日上午在故宫博物院文化资产数字化应用研究所举办,讲座由中国文物学会玉器专业委员会主任委员、故宫学研究院古玉器研究所所长、故宫博物院器物部研究馆员徐琳主持。凌家滩遗址发掘第二任领队、中国科学技术大学人文学院教授吴卫红(笔名朔知)应邀带来了题为“文明先锋——凌家滩的兴衰”的专题讲座。

凌家滩遗址位于安徽省马鞍山市含山县,距今约5800年至5300年,作为五千多年中华文明的重要实证,是长江下游地区文明化进程中的关键节点、关键区域的关键遗存,为研究中华文明的起源、形成和发展提供了实物例证。遗址自1985年发现以来,出土大批重要玉器,是长江下游同时期面积最大、保存最完整的聚落遗址,与红山文化、良渚文化并称“史前三大玉文化中心”。

主讲人吴卫红(笔名朔知)曾作为考古领队,长期主持凌家滩遗址的一线发掘工作,并出版个人专著《凌家滩——中华文明的先锋》。此次讲座中,主讲人结合考古报告、器物影像、遥感地图等资料,以聚落考古为视角,通过大范围宏观聚落变迁的研究,介绍了凌家滩兴衰的背景与过程。讲座重点对出土玉石器的工艺、墓葬制度展开阐述,向观众介绍凌家滩富有创新性、水准极高的玉石器制作技术,以及其对长江下游玉、石工业发展进程产生的重要影响。

主讲人首先回顾了长江下游地区新石器时代玉石器制作的发展过程,认为以跨湖桥遗址为起点,包括河姆渡、马家浜、北阴阳营等文化的玉器均为凌家滩文化发达的玉器制作打下了坚实的基础。凌家滩文化时期长江下游文化区充满活力,对玉的追求越来越高,开创了一个全新的时代。桐庐方家洲遗址考古发现证明,在此时期巨大的玉石制作产业链已经形成。出土资料显示,这一时段玉器生产和使用可能不在同一个区域,证明了区域内应该有频繁的贸易交流。同时,凌家滩遗址的兴衰与长江下游的环境、聚落变迁密切相关,凌家滩遗址是当时裕溪河流域唯一的超大型聚落,凌家滩遗址进入“独盛期”。

主讲人指出,凌家滩遗址进入“独盛期”后,凌家滩先民充分发挥其地理优越性,在确保环境安全的前提下,规划并建设了便于生活、利于生产、沟通神祖的重要聚落。在平面与纵向两个维度上,凌家滩先民对聚落进行了合理的布局划分,表现出极强的聚落规划和社会组织管理能力,具体体现在距水越近,生活气息越浓;海拔越低,越接近日常生活。凌家滩遗址还发现有大型红烧土基址、动植物遗存等重要的考古信息。

主讲人认为,凌家滩文化崇玉理念是其在史前文化中独树一帜的重要社会元素。凌家滩文化中玉、石器制作水平都有大发展,在玉器制作的原材料选择上,以透闪石最多,另有阳起石、水晶、石英、玉髓、 玛瑙、滑石、蛇纹石、绿松石、叶腊石等。虽然玉器用料多样且器类与玉料配伍并不稳定,但透闪石的使用频率很高。凌家滩遗址出土玉器的颜色呈现多样化,首选质感亮润、绿白透明的原料。

讲座提到,凌家滩文化器物形态也呈现多样化趋势,其中礼仪用器包括象生礼器、特异性礼器、兵礼器等,饰品也可依照使用方式分为直接接触肌肤、间接接触肌肤、悬挂体外等用途。制玉工艺上,凌家滩遗址已具备了较为完整的系统性技术,除线切割、片切割等常态技术外,还有掏膛、减地、阴线刻、镂孔、浅浮雕等继承发展或自主创新的先进技法,体现了技术的多样化,但一些新技术仍处较为初始的阶段,使得玉器偏重于立体形态的表现,更多地通过“形”的塑造来展示其特点,纹饰的应用还显得很简约。凌家滩遗址已发现的主要制玉工具多为石质。主讲人评价凌家滩文化制玉技术处于承上启下的关键阶段,基本技艺明显继承了北阴阳营文化的玉石器制造传统,并首创了镂雕技术,为后来薛家岗和良渚的复杂线锼镂雕工艺发展打下了基础。

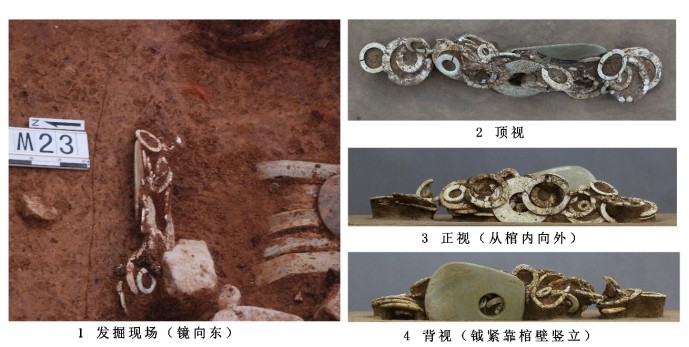

主讲人在讲座中详细介绍了2007年发掘的23号墓成果,认为其完整体现了一个高等级墓葬的随葬葬俗。通过23号墓等考古学资料显示,凌家滩墓葬、祭祀坑中的各种玉、石器毫无疑问已具备了“礼”的性质,但还没有形成完备的制度和完全规范的制器工艺。凌家滩的兴盛、玉石器的创新,为长江下游引导了新风,形成了古国的早期形态。从玉石器发展来看,凌家滩起到承前启后、创新与接力的作用。凌家滩文化在良渚早期急剧衰落,但是其文化传承没有完全断裂,玉石器制作技术分别向西南和东南,影响了后继的薛家岗文化和良渚文化。其中良渚文化以玉为尊,形成以玉琮及玉璧为核心、“神人兽面”纹为象征的文化共同体,出现良渚古国。薛家岗文化则发展出石器为主的文化,其花斑石钺、镂雕技术受凌家滩文化影响较大。

讲座的最后,主讲人对“为什么说凌家滩是文明先锋”进行了充分的总结:首先,凌家滩聚落存在等级分化,但多层级尚不明显,没有紧密的社会组织形态;其次,墓葬等级分化十分清晰,已具备多层次差异,但没有形成标准的“金字塔形”;此外,权力的集中方面,少数人掌控了神权以及通神的专属道具,出现了神权的集中,玉钺也存在向权力象征演化的趋势;最重要的,凌家滩文化玉器形态创新、技术高端,但没有形成规范制作的重要产品。

主讲人评价凌家滩文化以玉石器制作为特点、以经济发展为主要目的的发展模式,走向了文明形成过程中的十字路口,也是一个社会何去何从的重要抉择。资源、技术型社会在创新之后如何守成和发展是一个重要问题。凌家滩文化中晚期创社会复杂化之始、创复杂礼仪之要、创玉器工艺之先、创文明新风,已具备了相对复杂的社会结构,虽然还不完善,称之为“文明先锋”是很合适的。

讲座结束后,主讲人与现场专家、观众围绕凌家滩文化的考古意义进行了充分交流。提问环节,现场观众就凌家滩与良渚、红山文化的传承和交流关系向主讲人提问。主讲人认为,通过已有的考古资料分析,三处新石器时代考古文化之间明显存在一定的思想、技术交流,但是直接的族群关联程度尚有待更多考古发现提供证据。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫