——玉文化讲坛第十二讲

由故宫博物院故宫学研究院主办,故宫学研究院古玉器研究所承办的玉文化讲坛第十二讲于2024年12月14日下午在故宫博物院文化资产数字化应用研究所举办,讲座由中国文物学会玉器专业委员会主任委员、故宫学研究院古玉器研究所所长、故宫博物院器物部研究馆员徐琳主持。凌家滩遗址发掘第一任领队、安徽省文物考古研究所研究员张敬国应邀作了题为“凌家滩文化——长江流域文明的曙光”的专题讲座。

主讲人 张敬国研究员

主持人 徐琳研究馆员

讲座现场

凌家滩遗址位于安徽省马鞍山市含山县铜闸镇,是一处距今5800-5300年的新石器时代中心聚落遗址。地处裕溪河中段北岸,总面积约220万平方米。凌家滩遗址是安徽唯一一处被评为中国“百年百大遗址”的重要考古发现。自1987年首次发掘以来,凌家滩遗址先后经历了十六次发掘,发掘总面积近万平方米,发现大型祭坛1处,墓葬68座,内外环壕2处,红陶块砌筑水井1座,还发现目前所见新石器时期最早和面积最大的红陶土块建筑1座。

凌家滩遗址

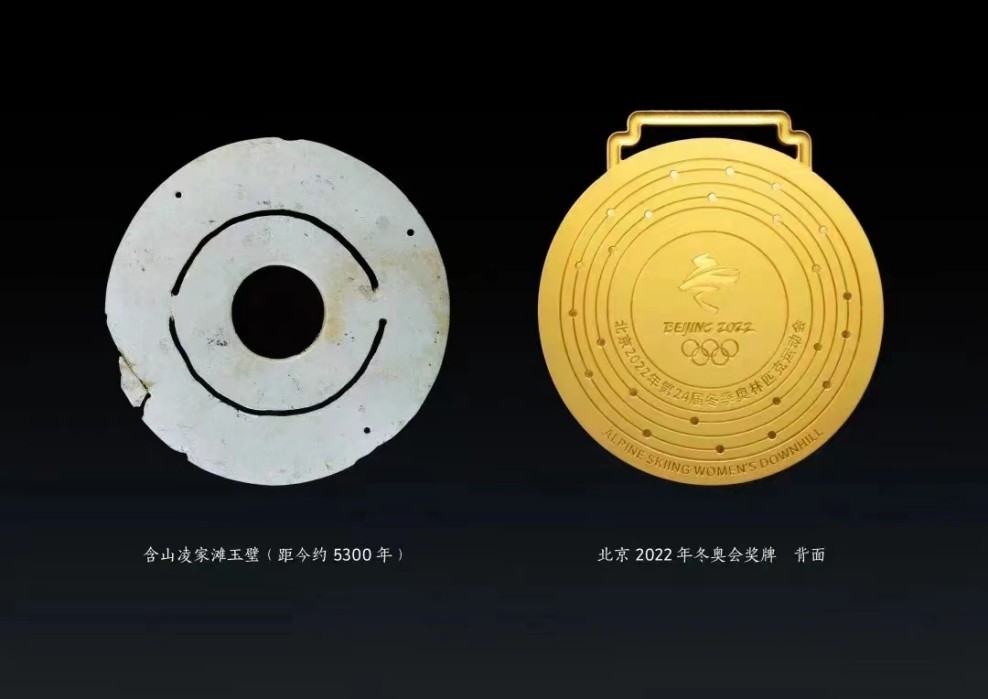

凌家滩遗址出土的玉器成就极高,仅前五次发掘便发现玉石器一千余件。玉器制造工艺亦较为先进,尤其钻孔技术令人称奇,有的孔径仅有1.5毫米,可谓细如发丝。主讲人强调,凌家滩文化与辽宁红山文化、浙江良渚文化并列为“中国史前三大玉文化”,凌家滩与红山的巅峰期大概一致,而远早于良渚文化,所以良渚文化玉器很大可能受到凌家滩文化影响。值得一提的是,2022年北京冬奥会奖牌背面的设计灵感和视觉来源是凌家滩文化中的玉双联璧。

主讲人作为凌家滩遗址的第一代领队,为我们详细介绍了凌家滩遗址的考古历程和主要墓葬的出土器物,并着眼于其独有的用玉制度,为我们揭示了考古人眼中的凌家滩。

主讲人指出,凌家滩文化的发现与研究历程大致可分为三个阶段:第一阶段(1985-2007年):由张敬国领队,进行了5次考古发掘,发现大型祭坛1座、墓葬68座,出土玉器和玉料1000余件,确认了凌家滩文化的价值,并奠定了研究基础。第二阶段(2008-2018年):吴卫红(朔知)为第二任领队,侧重聚落考古。通过对凌家滩及周边400余平方千米的区域系统调查,发现了近20处小型聚落,反映出明显的聚落集中趋势,并确认了凌家滩文化的标志性地位。第三阶段(2020年至今):张小雷为第三任领队,继续进行考古发掘,发掘面积达3000多平方米,发现了大型公共建筑和大量文物,包括石器、玉器和陶器。这一阶段的研究进一步丰富了对凌家滩文化的理解。

随后,主讲人介绍了1987年、1998年、2000年及2007年发掘的墓葬及重要出土器物。

1985年,凌家滩村村民在挖墓穴时,从地下挖出玉环、石锄头、石凿等玉器、石器,安徽省考古所派出考古队进行调查。1987年6月,以张敬国为领队的考古队克服经费较少、发掘条件艰苦等困难,进行第一次试掘。首次发现编号87M1~87M4四座墓葬,出土文物200余件。在发掘过程中,由于所带的珠江牌相机的机械故障,导致未能留下珍贵影像,甚为遗憾。

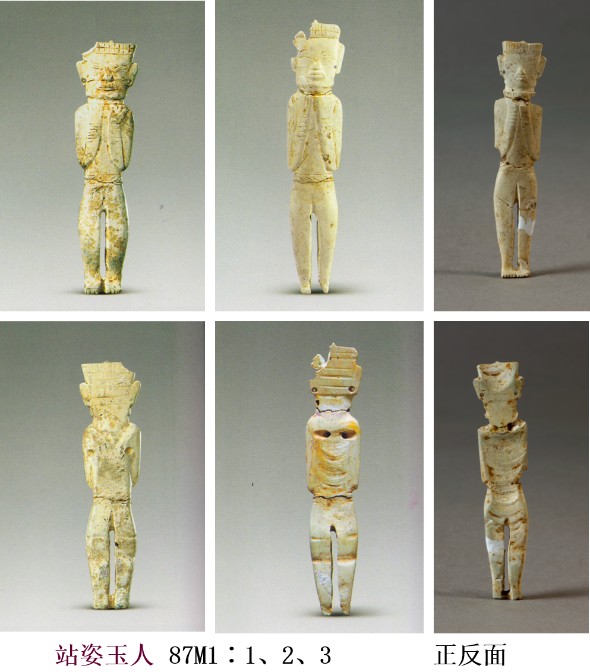

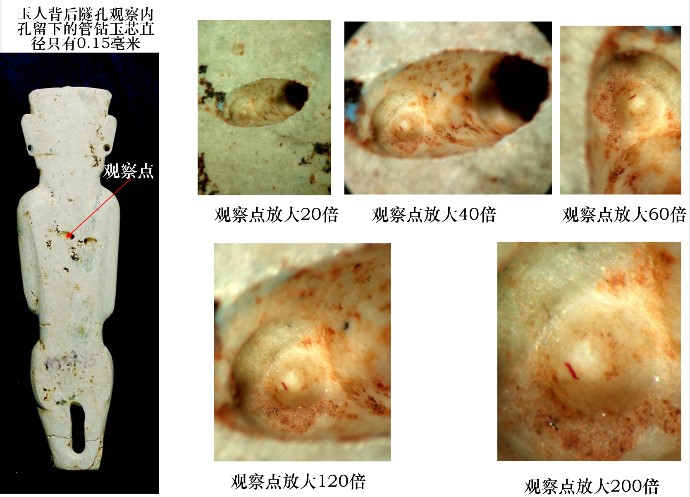

玉人是这次发掘出土的、具有独特内涵的器物。87M1中出土的三件站姿玉人,以减地法琢玉技术浅浮雕五官,佩戴的手镯、斜条纹腰带与头上戴的方格纹冠饰,说明当时的凌家滩人已经有了审美观念,并反映出一种宗教和图腾崇拜。此外,1998年发掘的98M29也出土了三件坐姿玉人,这些玉人表情庄重、双手贴胸、十指分开,好像在致敬自然。主讲人强调,减地法琢玉技术是需要机械运动和砣具才能完成的工艺。将其中一件玉人进行放大观察后发现其背后有穿孔,并在孔中发现一个管芯,经测量管芯的顶端直径0.15毫米,这充分说明在5000多年前,凌家滩人已经掌握了超高的玉器制作技术,在同时代的文化中遥遥领先。

坐姿玉人 98M29:14

坐姿玉人 98M29:15

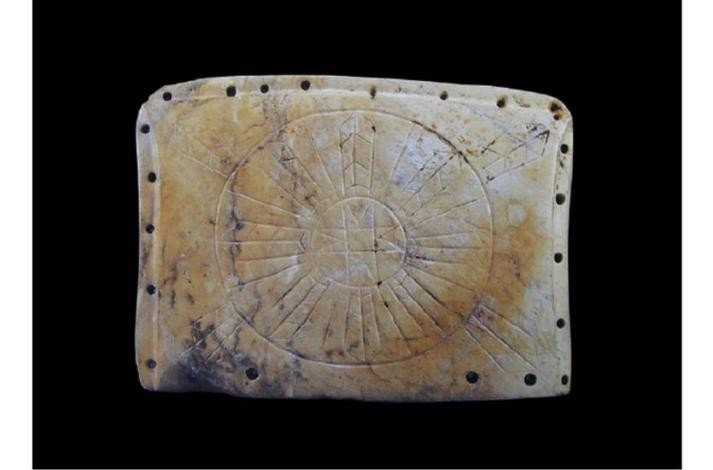

刻纹玉版和玉龟出土于随后发掘的87M4墓,被认为是凌家滩文化玉器的杰出代表。玉龟由背甲和腹甲两部分组成,二者可以扣合,两件玉器出土时,龟腹甲在上,龟背甲在下,背甲压在玉版一脚上。刻纹玉版上的图像分为三层,第一层为中心小圆圈和八角形纹,第二层是指向大圆圈的八个“圭形”图标,第三层为指向玉版四角的四个“圭形”图标,让人联想到传说中的“河图”、“洛书”以及传世文献中有关八卦起源的记载。

玉龟

刻纹玉版

1987年11月第二次的大规模发掘,共发现墓葬十三座,出土的玉器中以玉璜最具特色。87M8出土两件玉璜灰白色,有黄色浸斑。呈半圆环形,两面纹饰相同。两端各浮雕虎首,以四条横向刻纹表现上下唇及上下两排牙齿,嘴角刻画一对上下外伸的獠牙。鼻子凸起,穿孔为睛,前腿前屈匍匐状,造型独特。87M15出土的虎首玉璜,一端平直,另一端为虎形,虎首向上扬起,前肢收于身前呈伏卧状,平直一端的端头处切割整齐,显为有意制作而非意外断裂,端头处凿出小孔和凹槽,类似榫卯结构,推测应有另一半璜与之相连。这种虎首璜出土时均仅见一半,有观点认为它是军事结盟时所持的信物,用法类似后世的“虎符”。87M9出土两件相同的龙凤璜,整体呈半圆扁方形,琢磨光滑润亮,璜中间分开,两端平齐,侧面各对钻一圆孔,并有暗槽相连。两头一头呈猪龙首形,一头呈凤首形,在猪龙首眼部和凤首眼部各对钻一孔。这种可分可合的非虎首璜形玉器在凌家滩遗址的墓葬中常见,可能是氏族、部落之间结盟或联姻的信物。

87M8玉璜

1998年11月的第三次考古发掘,共发现墓葬二十九座。其中98M16出土了玉龙,呈首尾相衔的环状,器身扁平,龙首吻部凸出,头顶伸出两角,阴线刻出耳、嘴、鼻、眼,龙身外缘刻以一周17条斜线象征龙鳞,是迄今发现最早的有角、有鳞的玉龙。龙身近尾部有一钻孔,应是作系挂或连缀使用。这件玉龙和红山文化的玉猪龙有相似之处,但整体形制上有较大差别。红山文化的玉猪龙,龙头为猪形,且龙头与龙尾间有一缺口,而凌家滩的玉龙与后来商、周墓葬中的龙形器相似,说明凌家滩出土玉龙可能是中原龙文化的源头,同时也表明了凌家滩是中华文明的发源地之一。

凌家滩文化玉龙与红山文化玉龙比较

另外,98M29中出土一件造型奇异的玉鹰。鹰作展翅飞翔状,玉色灰白泛青绿点。鹰头和嘴琢磨而成,眼睛为一对钻的圆孔,下部雕刻扇形齿纹作鹰的尾部,两翅各雕一猪头似飞翔状;胸腹部刻划中有圆圈的八角星纹,形状与87M4出土的玉版上的八角星纹相似。在史前的很多遗址中都发现过八角星纹,如大汶口彩陶上的类似纹样,从文化初期一直到中期阶段延续了近300年左右。主讲人认为,这样的八角星纹解释为太阳比较合理,太阳崇拜在史前文化中常见。

98M29玉鹰

在2000年及2007年的考古发掘中,亦多有重器出土。如在2007年5月,主讲人作为领队主持的最后一次发掘,发现一件重达88公斤的玉猪,堪称新石器时代玉器之最。玉猪是在玉料的自然形态基础上雕刻而成,拱部凸出,其上有两个鼻孔,嘴两侧刻上弯的獠牙;其颈部至尾部皆保留玉籽料原貌,没有人为加工痕迹。这是目前我国考古发现的时代最早、形体最大和最重的猪形玉雕。猪在新石器时代是财富的象征,也是重要的祭品。在玉猪的身下压着编号为07M23的墓葬。该墓随葬大型玉猪和大量玉、石器300余件,随葬品叠压2-6层,显示出墓主人的大权在握和雄厚财力,这是凌家滩遗址历年发掘中规模最大的墓葬,墓主人可能是凌家滩中晚期氏族部落的统治者。

07M23玉猪

在2007年发掘的07M23墓葬中还出土了摇签占卜工具。这组工具放置在墓主人的腰部正中位置,3件内腔中空的玉龟呈扇形摆放,内插有5根玉签。主讲人将这组占卜工具与87M4中出土的玉龟和玉版系联,认为玉签可能放在玉龟的空腔内,用摇签的方式占卜,而刻纹玉版中指向四面八方的“圭形”图标,也就是玉签的样式。这组占卜工具的出土也表明07M23墓主人是当时凌家滩先民的神权领袖,其生前将占卜工具悬挂在腰间。这反映出当时的人们崇拜神灵,利用长寿的龟作为与上天、神灵沟通交流的载体。主讲人认为,这组占卜工具与河南安阳殷墟遗址出土的商周时期的占卜工具使用方法不同。商周时期的卜甲是用火灼龟甲来占卜凶吉,而凌家滩出土的这组占卜工具则是摇签来占卜凶吉,殷墟的占卜方式到西周就已经基本消失,而凌家滩的占卜方式可能一直影响到今天。

07M23玉龟及玉签

07M23第一层器物

最后,主讲人对凌家滩考古出土的玉器进行了回顾,他认为五千多年前的凌家滩先民,用其独特智慧创造出类型丰富、制作精美的玉器,令人叹为观止。这些玉器不仅仅是装饰品,更体现了王权和神权拥有者对稀有资源的控制和垄断,形成了以龟、龙、鹰、环、镯、玦、璜、璧、钺、锛等为代表的玉器使用制度,用来明确尊卑、划分等级、区别身份、显示权力,反映出当时已经形成了一套不同阶层人群的用玉制度和社会规范。

之后的提问环节,主讲人、与会专家学者和听众就凌家滩玉料来源、打孔工具、制玉工艺的起源及发展等问题进行了热烈的讨论。最后,在热烈的掌声中,本次讲座圆满结束。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫