各位,上午好!

上海进入梅雨季节了,天气这么热,大家能从很远的地方赶来听我讲故宫,我很感动。北京这几天也很热,但和上海的热不一样,干热。我在故宫博物院里看到在40度左右的高温下,每天依然有数万名观众在故宫浏览数小时,真的不容易,我看见他们看得津津有味的样子,也是很感动的。

让我讲讲故宫博物院,这个题目真的是太大了。大家知道故宫博物院的概念里面有很多的意思:第一,它是一座举世无双、无与伦比的皇宫建筑——紫禁城;第二,它是已经过去了的明清两个朝代的皇宫,是过去的宫殿,是故宫;第三,现在,它又是一处著名的世界文化遗产,一个世界著名的现代的博物馆,有超过100万平方米的遗址,有占地超过16万平方米的宫殿古建筑,有宫廷收藏、宫廷特色的历代文物藏品150万件套。故宫博物院包罗的内容实在是太丰富了。我们正在编一部故宫百科全书。有人问,故宫怎么能是百科全书呢?我说,你在生活中想到的、遇到的、见到的,有什么东西不能在现在的故宫博物院里找到它的对应?他们还真的想不出什么来。我就说叫百科全书还可以吧?真是这样的话,讲起来的确是太庞杂了,所以要选一个角度来讲。

只能选一个小小的角度。

每个人都有自己的角度,其实从某种程度上来说,角度是决定一切的,就像我们到剧院影院里看演出看电影要选一个座位,是中间呢,还是两边呢,在前面一点呢,还是在后面一点呢,要根据个人的感觉来选择,当然也要受到环境条件的限制。

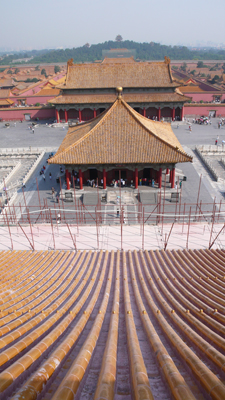

先来看几张故宫的图片。故宫的图片我也只能选择某一个角度,某一个点。是从我拍的照片里选的,非专业,可能不一定好看。

角楼的角度

首先选择的是角楼的角度。在紫禁城外,我们能看到的只是它的很宽很宽的护城河,很高很高的灰色城墙。还有耸立在城墙上四个角的四座角楼格外引人注目。就选择角楼的角度吧,也不全选,选西北角和东北角的两个角楼。

图1、2:看起来这似乎不是故宫,其实是。图1右上角就是东北角的角楼。是太阳快要升起来的时候。图2有一架飞机正从城墙上方掠过。

图3:这是西北角的角楼。初升的太阳的光似乎只照亮了角楼,好灿烂。

图4:还是西北角楼,大约是八点左右,云很特别,是在城墙上照的,与角楼平行的视角。

图5、6:这两张的感觉很奇怪的,上面好像还有彩虹。左边和右上好像有鸟儿飞过……大概也是八点左右的样子,逆光。

(观众有议论声)

图7:这又是一个角度,还是刚才看到的那个角楼。是站在故宫北面景山的半山腰拍的,在崇祯皇帝吊死的那个地方的上面一点。

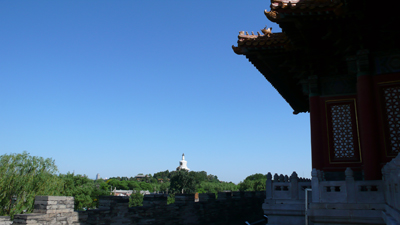

图8:这又是西北角楼。傍晚。剪影效果,有雕塑感。左面那个尖尖的塔尖,是北海的白塔。

图9:不知道大家看了有什么感觉,我拍的时候感觉是很有味道的。

图10:这是角楼的局部了。刚才是在下边,现在是在上边拍。近距离。北海的白塔看得很清楚。是西北角楼的西侧。

图11:这是西北角楼的东侧,同样可以看到白塔和北海。

12:东北角楼。是一只乌鸦飞过,还是一片叶子飘落?(观众响应,叶子)嗯。

图13:还是角楼的一个局部。

图14:大家看到右下角是角楼的影子。大家看到的城墙是紫禁城最外侧的灰色城墙,里侧城墙的边缘是黄色的琉璃瓦镶出来的线条。再往外,护城河就在它的下方。这个角度可以清晰地看到紫禁城北边景山上的五座亭子。再往远处,还可以看到北海的白塔。(观众有议论声)

这就是角楼的角度。早上的、晚上的,上边的、下边的,整体的、局部的。大家也许会说,这样的角度只能你看得到,我们是看不到的。是这样的,近水楼台么。不过我也经常看到,在一年里不同的季节,阴晴雨雪,在一天里不同的时间段,朝晖夕映,在东北和西北角楼处的护城河的外边,尤其是在一些特殊的天气、特殊的时候,一定会有许多摄影爱好者架着很高级的相机聚集在那儿,拍下他们看到的角楼。平常的观众照角楼的就更多了。这是他们的角楼的角度。

不管看什么,各人有各人的角度。

皇帝的角度

紫禁城是皇帝建造的,如果我们从皇帝的角度看,又是怎样的呢?

紫禁城里有一条中轴线,这条中轴线是以紫禁城太和殿为原点的,更具体地说,在皇帝的时代,它的原点就是紫禁城中太和殿里的那个皇帝的宝座。在皇帝看来,紫禁城的中轴线,也是北京城的中轴线,再外延也是整个国家的中轴线。

2008年北京奥运会开幕式上,有一个很精彩的烟火表演,29个很大的脚印,从天安门的上空开始,沿中轴线,越过紫禁城,跑向“鸟巢”。

沿着中轴线进入紫禁城的人们,包括建筑学界的研究者,他们都认为这条中轴线实在不得了。我从许多不同的资料中居然看到一些搞建筑、搞美术的,还有一些普通观众,他们从天安门往紫禁城里走,走到午门广场的时候,就不由自主地跪下了,还有的是进了午门,走过金水桥和太和门,到了太和殿广场,看到巍峨的太和殿不由自主地就跪下了。有人亲口同我说他的经历,我就问,这是怎么回事?他们说他们也不清楚是怎么回事。我说可能是紫禁城伟大的、震撼的力量,或者是走那么远,走累了,腿一软,就跪下了(全场一片笑声)。大部分人当然不会这样,不过即使不是每一个人,但至少是大部分人第一次进入紫禁城的时候,第一次到这样一个场景中都能感受到一种震撼的力量,有时候这种感受可能是从外部进去的,有时候可能是从内心迸发出的。虽然我天天进出那里,但我也想体验一下这条中轴线的力量。于是,我就决定从中轴线的起点,如果有起点的话——沿着中轴线往北,向着紫禁城,向着太和殿,向着皇帝的宝座走去,我要走过去,去体验那种感觉。

大家知道,北京正阳门的正南是永定门,城门城墙过去都有的,但是在上世纪50年代北京城建的时候都拆掉了。前几年,复建了永定门,但只是复建了一座城楼,孤零零的,其余都没有。我从新建的永定门下的城门洞开始往北走。在永定门往南看时,我觉得北京的中轴向南其实是没有头的,至少可以望得到南苑,那是过去皇帝狩猎和练兵的地方。往北能很清楚地看到正阳门。我向正阳门走去。

图15:这是一张虚拟现实图片。从永定门到正阳门、天安门、午门,再到神武门、鼓楼,整整八公里的路程。现在的中轴线还在不断的延长。奥运时的鸟巢、水立方、奥林匹克公园,都是在这个方向一直往北延伸的。

当年的皇帝在确定这条中轴的时候,他一定想这既是北京都城的中轴,又是国家的中轴。他宁愿相信天上有天轴,地上有地轴,这是一条天地对应的轴线。那么皇帝的都城,都城的中心最重要的建筑,皇帝的宫殿紫禁城就在这条中轴线上,而紫禁城中最重要的建筑,紫禁城里的三大殿就在这条中轴线的中心,三大殿中的太和殿,太和殿里的天子的宝座就在这条中轴线的原点上。当你清醒地意识到你是在这条轴线上向着皇帝的宝座走去,你就能时时处处感受到这样一条中轴线的力量。

沿着这条中轴线往前走,一直走到正阳门。正阳门北面,原来有一座门,现在没有了。它在明朝的时候叫大明门,等到清朝取代了明朝,大明门肯定不能叫了,那怎么办呢,清朝人其实挺聪明的,他们把刻有“大明门”的石匾翻过来,刻上“大清门”又照样安上去。(现场有笑声)辛亥革命之后,推翻了清政府,“大清门”肯定不能叫了,革命者也很聪明的,也想着把它翻过来用,但翻过来看见“大明门”三个字,傻了。虽然辛亥革命喊过“反清复明”的口号,但是辛亥革命真正的意义并不都是反清复明,而是要建立民国,所以只能赶紧找一块木牌,刻上“中华门”三个字挂起来。每当我想到这件事情,总觉得特有意思,一个朝代取代另一个朝代,也就是翻一个牌子而已。到辛亥革命的时候还想翻牌子,我想历史是不允许再翻牌子了。辛亥革命以前,中国几千年的帝制,核心是一样的,都是皇帝的角度,而辛亥革命就不是皇帝的角度了,是人民的角度,要民主了,由皇帝的天下变为老百姓的天下了,不管最终是不是,反正是要民主的,所以得重新做一块牌子。但现在我们看不到了,就在“大明门”、“大清门”,或者是“中华门”的这个地方,现在成了毛泽东主席纪念堂了。我想这个地方确实挺有意思的。辛亥革命把一个几千年的帝制终结了,毛泽东又把民国、旧中国终结了,创造了新中国。我们现在的这个制度、这个国家就是以毛泽东为首创造的,那么,把毛泽东纪念堂建在曾经的“大明门”、“大清门”、“中华门”的地方,也是很有意味的。图16:下图还是一张虚拟现实图片。

走过毛泽东纪念堂是人民英雄纪念碑,国旗,接下去是金水桥、天安门。一到金水桥,当年的皇城中的重要部分才真正出现,或者说是历史留给我们了。在金水桥以南的几乎都已消失了。但是这条中轴还在,只不过是隐藏了起来。从金水桥开始,又显现了出来。其实毛泽东纪念堂、人民英雄纪念碑、中华人民共和国的国旗,每天和太阳一起升起的国旗,都依然是排列在皇帝的这条中轴线上的。

本来从大清门开始皇帝的大青石铺排的御道就有了,应该至少是从那个地方开始的。现在从天安门一直走进去,可以看到这些石头是很大的,比我面前的这张桌子还要宽吧,而且很厚,每一块石头有一万多斤重。从大清门开始一直往前铺,铺到紫禁城的北门,直到神武门那里还是这样的石头,仅仅是这一段路上有多少一万斤重的大石块!过去这条路只能皇帝走,皇帝的随从都不能走在这条御道上,但是现在所有的人都可以走,所有进故宫博物院的人都是走在这条御道上的,我说这就是一个翻天覆地的变化,真正的革命性的变化。过去是一个人走的,是皇帝走的,现在我们所有人都可以走,这就是辛亥革命的意义。所以翻个牌子是不行的。清朝可以翻明朝的牌子,因为明朝的时候只有皇帝能走这条御道,清朝的时候同样只能是皇帝能走。明朝在北京14个皇帝,清朝12个皇帝,26个皇帝走过的,现在每个人都可以走,我们每一个人都是皇帝了。这些石头六百年了,还是很坚硬。我想到清末的时候这个石头一定还比较的粗糙,当然也会要打磨一下的,但是肯定没有现在这么光滑,现在这御道上所有的石头都被磨得光溜溜的。石头的石质不一样,有的很坚硬,而有的比较温润一些;有的磨得很光滑,还磨出了坑,有的还有一点棱角。我想主要是辛亥革命以后,人民的脚把它们打磨出来的,皇帝一个人的脚几乎是一点点也磨不掉的。

从皇帝的角度来看,他为什么要有这样一条御道?为什么只能他一个人走?从天安门往里走,有一种进洞的感觉,一个洞一个洞地钻过去的感觉。天安门,端门,午门,连续三个大大的、高高的、深深的门洞。皇帝的御道直直地穿过去。现在,你走在很光滑的御道上,能感到石头的坚硬,或者有温润、光滑的感觉。甚至光着脚走,你会想皇帝那时候是怎么走的,他像我一样光着脚走过没有?他走在这条御道上是什么感觉,他要走向哪里?而我走在这里是什么感觉,我要走向哪里?我们更会想,为什么紫禁城里最重要的建筑、最大最高的建筑都在这条御道上,为什么皇帝的御座就在御道的中心?

中国的建筑讲究对称,对称一定有一个对称点,对称一定需要一根轴线,地上的轴线对应天上的轴线。为什么叫紫禁城?因为天上有紫微星垣,是天帝的居所,所以地上有紫禁城,是皇帝的居所。皇帝是天子,紫禁城就是天子的宫殿。皇帝就这样找到了一种关系。还有天有九重的说法,我从永定门走到太和殿,回过头数数真的是穿过了九座门:永定门两座门,正阳门两座门,大明门,也叫大清门、中华门,天安门,端门,午门,太和门,只有穿过这九道门,才能看见而且是突然看见太和殿,看见天子的宫殿。

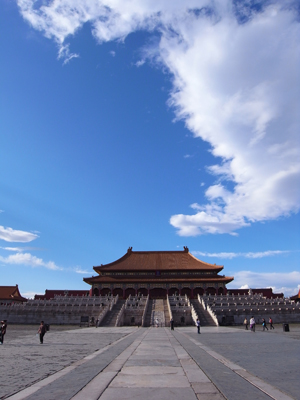

笔直的御道,御道穿过九座门到达天子的宫殿,以及紫禁城的整体建筑,从皇帝的角度来看,有一套很完整的理念。我曾经这样写过:紫禁城的占地面积,紫禁城的建筑群落和建筑的体量,的的确确是以大为贵的、以多为贵的、以高为贵的。紫禁城的占地面积为100万平方米。紫禁城里的房子据说有九千九百九十九间半,现在数数是8700多间。这样大的面积,这样大的建筑空间,这样多的房屋,在那样的年代,除了皇帝还有谁能建造起来?即便能建造起来,皇帝也不让你建,因为只有皇帝能这样建。从紫禁城内部的布局看,是最讲究服从核心和突出核心的,最重要的就是那条和天轴对应的地轴,所有高大的建筑都由这条中轴线贯穿起来。中轴线最重要的就是三大殿,三大殿中最重要的就是太和殿,要使用一切的手段将它突出出来,让它高耸入云,让它与天相接,让所有看到它的人都产生坐拥天下的天子的宫殿的感觉。最重要的和最核心的定位了,其他的就好办了,一切按照次序,安排各自的位置、高矮、大小、宽窄、色彩。一通百通,所有的布局、所有的建筑、所有的空间,再大、再多、再宽、再广,都规矩、条理、有序。所有的一切都在服务和渲染天子宫殿的崇高和至尊。颜色也是一样的,整个北京城都是灰色的,唯独紫禁城是红色的,黄色的。黄色的铺排的屋顶,红色的铺排的墙壁和门窗,那是天上太阳的颜色,那是红日东升时候的颜色,那是可以与太阳相互辉映的颜色,是太阳的光、耀眼的光、灿烂的光,是造就辉煌与至尊的光。所有的手段都要突出皇帝的天地间至高无上的地位。

你说它是一个建筑,还是一个概念?皇帝是想建个房子自己住,还是想弄个东西让人觉得他是天下第一、天下唯一、唯我独尊?我想从皇帝的角度看,皇帝的目的毫无疑问是达到了,这也就是为什么人们一进入紫禁城就感受到了无比震撼的力量,当然程度因人而异,最极端的就是双腿一软跪下了。

紫禁城真的是一个理念的实现。人们在讨论紫禁城建筑的时候,讲了好多道理,但是我觉得核心的问题是,紫禁城之所以是一个伟大的建筑,辉煌的建筑,灿烂的建筑,它的确先有一个伟大的设计,但是这个设计的概念与我们现在所讲的设计的概念是不同的。我们现在没有人能够确认谁是紫禁城这个最伟大的建筑的最伟大的设计家。永乐皇帝朱棣?不是;参与营建紫禁城的那些有名有姓的组织者、指挥者?也不是。我个人认为紫禁城是一个主题先行的艺术创造,是中国传统文化的艺术结晶,确切的说紫禁城是中国古老的哲学、诗学,传统的礼制、礼教的格式化、美学化,是集体无意识的创作。紫禁城的选址、布局、造型、着色,紫禁城的高低错落、疏密协调、宽窄相间,紫禁城变化差异中的对应、和谐、均衡,不是在建筑美学的指引下完成的,而是在建筑理学的指引下完成的。悠久深厚的中国传统文化,是紫禁城定位奠基的原点,是紫禁城营建的基准线。就是我们所说的中轴线,或者说古老的文化、礼制、理念左右了建筑的审美趋向,我想这可能是中华民族建筑审美的独特性所在。我们经常奇怪,为什么建筑的理学和建筑的美学,可以这样完美地统一于紫禁城?这是一个特殊的个案,还是一个普遍的规律?但有一点是可以肯定的,美是一个整体,而不是在一个局部,任何伟大的美都是整体的美,这种伟大的美一定有一个它自身深深的文化的根。所以说伟大的建筑来自于伟大的规划,伟大的规划根源于伟大的文化。整体的浪漫的想象和细节的灵感的闪烁镶嵌在高远、深厚、精致的文化背景上。我想紫禁城就是这样的。

图17:刚才给大家讲中轴线,回过头来,大家看图片。天安门以南的都变样了,看不见了。这张照片是从午门出来看前面的端门。大家可以看到过去只有皇帝可以走的御道,大家看看每一块石头有一万斤重吗?你们没有看见它们有多厚,它们的体积可不小。这条中轴线,一直通向午门的门洞。这条道是那么笔直地伸进去的。我那天走的时候,就感觉这条中轴线像是一支射出去的箭,如果是在黑夜里,好像是一个装了好多好多节电池的手电筒打出去的光。

图18:这是在傍晚看到的。

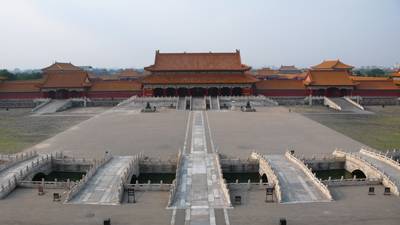

图19:这是金水桥前面的太和门广场。前面那个门楼就是太和门。这是天底下规格最高的门。

图20:现在你已经走进太和门,在太和门里,从太和门回头往南边看,还是顺着这条中轴线,看见午门的的三个门洞,皇帝走的中间的门洞,正对着御道。从门洞看过去,可以看到前面端门的门洞,端门的门洞里套着天安门的门洞,你可以想象得到天安门门洞再往前还套着正阳门的两个门洞,再往外看,可以看到永定门的两个门洞,完全是在一条轴线上。我走的时候是四月份,北京是黄沙漫漫,每平方米有20克的沙子落下来,但是我站在这个位置,还是可以透过这个门洞看到天安门前面的公交车驶过,如果天气晴朗的话,我想在皇帝的年代,一定能够看到永定门的门洞。这就是中轴穿越时空的力量。

图21:回过头来,刚才的视角是往南,现在在太和门往北看。我刚才讲过,这时候你在走过九座门之后,才能看到、忽然看到天子的宫殿了。你必须沿着笔直的中轴线往北走,你必须穿过九座门,才能看到太和殿,看到天子的宫殿。我想这就是中轴线王道和霸道的这种威严和庄严的力量所在吧。

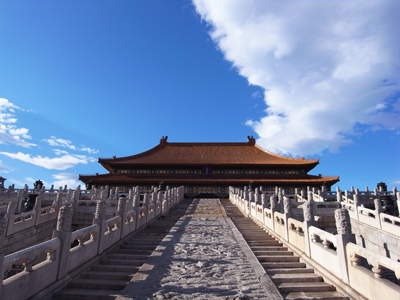

图22:有没有看见天子的宫殿的感觉?当时我的感觉是,在走了六公里的样子之后,走到太和门里面,松了一口气,觉得到了,你感觉天子的宫殿就在你的身后,但是你回过头一看,发现天子的宫殿在远远的天上,遥不可及。我想这可能就是建筑的力量,这也是中轴线的力量。我们看到太和殿下面的三台,为什么要有这样的三台,为什么这三台上都是汉白玉的栏板、栏杆和望柱,为什么要有这些东西?只有有了这些东西,才能把一座建筑推上去,让它和天地融为一体。

图23:这又是一个角度。我想皇帝也没有过这个角度。自从康熙重新建太和殿之后,再也没有大修过。但是三百年之后我们得修了。即将完工的时候我跟着工人上到太和殿的屋脊上,正对中轴的位置,往南边拍了一张照片,这是在皇帝的屋脊,中国的屋脊,世界的屋脊上往南拍的一张照片。那个罩起来也在修的是太和门,太和门前面能够看到五座楼顶,是午门,所以午门又叫五凤楼,午门前面是端门,端门前面是天安门,天安门前面是正阳门,正阳门前面是永定门。

图24:回过头再拍一张,中和殿也在三台上,中和殿后面是保和殿,保和殿后面是后三宫(乾清宫、交泰殿、坤宁宫),再往后钦安殿,再往后大家看到的有绿色围挡挡起来的就是正在修缮的神武门,神武门正对着景山,景山最高处的那个亭子同样在中轴上。景山其实是人造的一个山,挖紫禁城的护城河,挖出来的土堆起一座景山,人造的山。过去讲风水,要靠山,要抱水,所以要造一座山,再从西北角引入玉泉山流过来的水,经过我们前面看到的午门前面的金水桥,从东南方向流出去。

我们的角度

前面说的是皇帝的角度,那么我们的角度是什么?我想每个人都有每个人的角度。刚才我谈角楼的角度,中轴的角度。我经常在故宫里走,听到有老百姓说了,进了北京我一定要去看看皇帝的金銮宝座。很多人到了太和殿,在门口抬着头看看,看了之后就说,“哎,我以为是什么呢,还没有俺家的沙发舒服。”(现场有笑声)所以说每个人都有每个人不同的角度。

图25:我再举一个例子。

这是在午门城楼上,不上去是看不见的。不过你们现在去了可以看见的,因为我们修缮后,午门城楼内设置成一个很大的展厅,一个现代化的展厅,里边完全是恒温恒湿的,可以举办最好的文物展览。观众可以上去,就可以从这样的角度看。这也是一个炎热的夏天,大家看看有多少人在走进故宫。

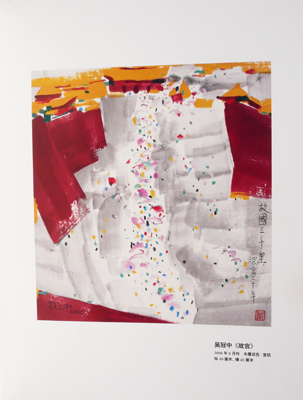

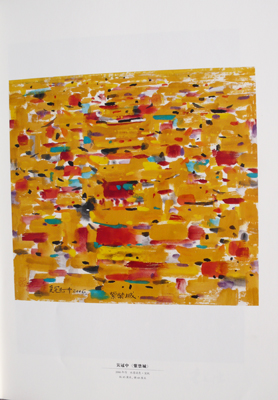

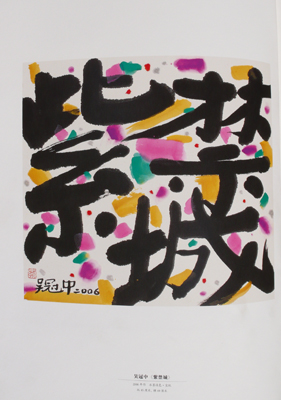

那天我和著名的画家吴冠中先生,就站在我拍照片的这个位置。当时我们收藏了吴冠中先生捐给故宫的三幅大作品,在午门上准备给他办个展览,我请他到午门上看看是不是满意这展示的空间,他就站在这个角度,和我一起往南看。我跟吴冠中先生说,吴先生你往下看,这不就是你的色彩吗?吴冠中先生不吭声,就站在那里看,站了大约五分钟。第三天,我到他家里,商量捐赠和展览的事。说完之后,他说你快过来看,我说什么事啊?他说,我画出来了!我说你画出什么来了,他说就是这个(图26)。(现场一片议论声)

一样不一样啊,完全不一样吧,这是吴冠中的角度,如果换一个人画,可能就不是这样了,但是吴冠中就这样画。我当时的感觉就是吴先生他的色彩、他的感觉真的出来了。放暑假了,观众像流水一样的,从中轴、从皇帝的御道,五颜六色的流进紫禁城里,是一条彩色的人流。是不是啊?(现场有议论声)

我刚才说紫禁城的色彩,最主要的是太阳的色彩,黄色、红色组成的辉煌和灿烂,再流入彩色的人流,流向辉煌的紫禁城。但是吴冠中在画边写了两句话:“故国三千里,深宫二十年”。大家都知道这是唐朝著名诗人张祜的宫词,后面的两句是“一声何满子,双泪落君前”。我想吴冠中为什么在那里站了五分钟,他在想什么,我看了他的画之后,明白了,他想的不是皇帝的角度,他想的是在这个紫禁城里面,五百多年的历史,里面有多少宫女好可怜。这个角度真的是他自己的角度。有多少人走进紫禁城,可能你们走进过,你们也想过,这皇宫里除了皇帝还有多少人,皇帝三宫六院,嫔妃宫女无数,这些年轻的女性就在这里默默地老死了……她们的生命就像紫禁城地面铺的那个砖一样,就那样的存在和消失。吴冠中就是这么样想的,他站在这个地方想到的是无数的宫女的命运。他想现在不一样了,现在走进故宫的这么多人,可不是宫女,也不是太监,是人民大众。所以他有这样的作品,有这样的感慨,还用了唐朝人写的古诗的两句,表达了自己的观念,显示了他的角度。我跟他站在一起,我当时就没这么想。

图27:这是我站在建福宫上往东看,皇家大院,一个院落套一个院落,你在中轴线上是没有办法看到这样的景象的,在中轴线上只能看到那几座大殿。

图28:这是在景山上,就是中轴线上的那个亭子里拍的,有点薄雪。刚才看到的都是紫禁城的局部,这是紫禁城的全景。

图29:大家再做一个对比,感觉一下,这些真实的图像怎么样就变成了一个艺术家的画面了。是紫禁城吗?是紫禁城的色彩吗?还是吴冠中的色彩?都是。

如果不看前面的照片,你是不是会怀疑吴冠中画的是紫禁城吗?这是吴冠中的紫禁城,不是你的紫禁城,不是我的紫禁城,也不是皇帝的紫禁城。

图30:这是这两个人的紫禁城。我拍照的时候,发现这两个人也在拍,天气很冷,但是她拍得很专注,拍完以后使劲地搓手,但是这个时候她不觉得冷,她在专心的拍她的紫禁城。

图31:紫禁城是不是这样的?紫禁城有没有这么沉重?紫禁城是不是像这样的禁锢镇压了色彩缤纷的、鲜活的生命?或者是其他的意思?这是吴冠中对紫禁城的理解。(现场有议论声)之所以举这个例子,想说明的还是角度。

都说紫禁城是中国古代建筑集大成者,是目前为止全世界规模最大、保存最完整的宫殿建筑群。我说紫禁城是中国帝制时代、皇帝时代的建筑方面的集大成者,是最辉煌的中国古代的建筑。是中国数千年帝制王朝建筑角度的一曲颂歌,但是它同时又是一曲挽歌,王朝的没落和终结,终结在日落时候的紫禁城,所以我说中国的紫禁城既是空前的,也是绝后的。在颂歌和挽歌之后,在空前和绝后之后,我的紫禁城是什么?你的紫禁城是什么?我们现在能从紫禁城获得什么,我们应该获取些什么,或者说六百年之后的紫禁城今天还有用吗?难道我们只是看到皇帝的宝座之后感慨一声“还不如俺家的沙发呢”?我们能从紫禁城的历史、文化、哲学、美学,紫禁城的布局和规划,紫禁城的形态,紫禁城的色彩,紫禁城的声音里感受到什么?能给我们些什么?我想紫禁城给予了中国现在最著名的艺术家吴冠中先生创作的灵感。他在2006年的那个炎热的夏天,登上午门城楼三次,创作了三幅作品。也许这关于紫禁城的三幅作品会永垂千古,也许会很快被人们遗忘,但是无论怎么样,这肯定是2006年紫禁城给与吴冠中的。

那么紫禁城能给我们什么?这是我们需要思考的。我们在走进紫禁城的时候,我们在走出紫禁城的时候,我们在想起紫禁城的时候,我们在和别人谈论紫禁城的时候,我想我们谈论的是中国,谈论的是中国的文化,谈论的是中国的历史。你的角度是什么?角度决定历史能给与我们什么,历史有什么价值,有什么意义,历史能在我们创造今天的生活中起到什么作用。这就是对传统、对历史、对过去,包括对自己的历史的态度,我们应该选择属于我们自己的角度。

只能这样给大家介绍一下,谢谢!

提问环节:

1.去故宫是否要门票,门票价格是多少?

门票是入场券,不买门票怎么能进去呢?我也是中国博物馆协会的,中国政府这些年对于博物馆和公共文化建设确实是下了非常大的力度,这些年陆续地对中国所有的博物馆,我指的主要是国家政府办的博物馆,在逐步地、也是快速地实行免票,到目前为止全国的博物馆已经有1000多家实行了免票,像省一级的、大型的博物馆都已经免票了,上海博物馆也免票了吧,所以故宫博物院老是被人问,要买票吗?我们想免,但是又不能免。为什么?大家刚才看到那个照片了,那么多人流进去。大家看到我前面提到的那个御道,在26个皇帝走的时候,基本没什么磨损,现在每年进故宫的人那么多,每年有1000万观众,每个人磨他几回,地面也承受不了。免了以后啊,故宫真的承受不了更多更多的人。奥运会之后的国庆假期,故宫的参观人数创造了历史最高水平。10月2日和3日,每天进入故宫的人是十四万八千人,那是什么状态呢?就是我们站在那都害怕得不得了,心惊胆战,游客受伤了,我们肯定有责任,文物受到损害,我们也有责任,好在一点事也没有出。如果免票后,那就更不得了了。国家现在对列入世界文化遗产的、列入全国重点文物保护单位的,以这样的地方为依托的博物馆暂时还没有免票,就是我们要想出一个怎样的办法来解决这个保护的问题。其实我们的票也不是很贵的,淡季的时候40元,旺季的时候60元,这个票价和某些景点相比,有人说太便宜,应该涨价,我们说不涨不涨,这样就可以了。

2. 我是一名中国的导游,经常带外国游客参观故宫,请问李院长您认为外国游客应该怎么样、从哪个角度来参观故宫?

这个确实是一个很重要的课题。现在每年到故宫参观的外国游客有150万到200万。也不仅仅是故宫博物院,中国所有的文化遗产单位都肩负着这样的使命,怎样向外国的游客宣传中国悠久的历史和灿烂的文明。我们在努力做这样一个工作,怎样让外国游客在进入故宫之后,能有一个格外的惊喜,能够有更多的收获,进来的时候充满了期望,走的时候带走很多收获,也带走了许多问题,如果这样的话那就更好了。

作为一个导游,对中国文化的宣传起着非常大的作用,我希望你能对故宫的文化和中国的这段历史,对紫禁城的建筑和故宫博物院的藏品有一个比我还深的了解就更好了。你要比大家了解的更深,你随时随地能对你的游客有比较准确、科学、丰富、又非常有趣的介绍,那么你的外国游客就能获得对中国文化的一个很丰富的印象,对紫禁城的印象、对中国的印象。故宫正在大修,我们把故宫保护好,为中国,为全人类。我们保护好之后,充分的利用这样的条件,展出丰富的藏品。你除了给他们讲建筑,最好能花更多的时间,带他们到好多的展馆里去看看。比如说午门城楼上的展出,西边的武英殿我们现在开辟成绘画馆、典籍馆,至少一季度有一个专题性的中国书画的展览,东边的文华殿,修缮之后现在成了一个陶瓷馆,第一期的陶瓷很轰动,四百件故宫所藏,是从三十八万件故宫所藏的陶瓷中精选出来的,组成一个中国陶瓷的历史,我想如果你带你的游客进去看看,他们会真正感觉到中国的确是一个瓷器的国家。这恐怕是我们双方的努力吧,我们也努力,你作为导游也努力。这样外国的游客就能比较全面深刻的了解中国的文化了。

(作者于2008年在上海博物馆、2009年在台北政治大学、2010年在“广州讲坛”做了该演讲,本文是2008年上海博物馆演讲记录稿)

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫