编者按:2012年6月10 ~20日,由故宫博物院古器物部陶瓷组冯小琦研究员带队,陶瓷组赵聪月、高晓然、韩倩及信息资料中心摄影师赵山一行五人,赴安徽省进行了窑址调查。此报告由考察组成员韩倩执笔,冯小琦研究员审阅了全文。

窑址调查是古陶瓷研究的重要内容,自20世纪50年代以来,我院老一辈陶瓷工作者已在这方面做出了巨大的贡献,收集的陶瓷标本涉及全国17个省的140余个窑口、200多处窑址,总数约3万余片。随着近年来考古工作的发展,尤其是第三次全国文物普查工作结束后,许多新的窑址被发现、发掘,这些新考古资料的出现,不断充实和完善中国陶瓷发展的历史。为更全面地了解我国陶瓷窑址分布情况,补充我院陶瓷标本资料,并进一步与我院藏品相对照以解决它们的窑口归属问题,2005年开始,古器物部陶瓷组在冯小琦研究员带领下展开了新一轮的全国窑址调查工作。过去7年中,已完成14个省区的调查,其中河北、河南地区的标本资料已辑入《故宫博物院藏中国古代窑址标本》丛书并付梓出版,山西及北方其他地区也已交稿。

安徽省位于我国南北方交界地带,与山东、河南、湖北、江西、江苏、浙江等省为邻,在中国陶瓷发展史上占有重要地位。河南是北方古代瓷窑最为集中的地区,浙江又是南方青瓷的重要发祥地,而江西更是我国瓷器的著名产地,这些地区对安徽古代陶瓷的发展均产生过影响。从安徽地区考古发掘出土的瓷器来看,既有北方著名的定窑、耀州窑、钧窑、磁州窑,也有南方的越窑、龙泉窑以及江西景德镇窑,还有大量与上述南北各名窑面貌相似却又不同的产品,它们是否产于安徽当地是需要厘清的重要问题。因此,了解安徽地区古代陶瓷生产状况以及其与南北地区瓷窑的关系,成为此次调查工作的一个中心任务。

6月10日,考察组由北京乘火车抵达合肥,从合肥租车出发,日日朝发夕至,东抵霍山,北到淮南,南达歙县,行程千余公里,先后考察了10处古代窑址,参观了6个省、市、县级博物馆及2个私人收藏。6月的安徽地区,天气炎热,日最高气温在35摄氏度以上,陶瓷窑址又多分布在较偏避的山区,杂草丛生,蛇虫出没,调查工作不但要战胜酷暑,有时还要披荆斩棘开路,常常是衣服一天湿透数遍,蚊虫叮咬更是家常便饭。考察组一路克服困难,收获不断,较圆满地完成了此次调查工作。

我院窑址调查队员在酷暑下工作

现依由南向北的地理分布,将调查的主要窑址介绍如下:

1.岩前窑

唐代瓷窑。窑址位于皖南黄山市休宁县西北约15公里的齐云山镇岩前村。主烧青釉粗瓷,器形有碗、壶、罐等。胎体通常较厚,呈灰色,杂质较多。釉呈青黄色,一般施半釉,釉层薄厚不均,厚处泛青,薄处泛黄,个别施酱色点彩。胎釉烧结程度不好,釉面多开片,有剥釉现象。

岩前窑遗址

2.竦口窑

晚唐~宋代瓷窑。窑址位于皖南黄山市歙县东北约18公里的桂林镇竦口村。始烧于唐,盛于五代到北宋,是安徽南部时代较早的一处青瓷窑址。其唐代产品呈色姜黄,釉面带有细小的黑色斑点,胎色铁灰,施釉不到底,露胎处呈黑褐色。五代到北宋,器物制作精细,造型规整。烧成温度较高,胎质坚硬,呈铁灰色。施釉均匀,里外满釉,釉汁致密,釉面光亮,一般无开片。青釉色调纯正,好者青中微微闪绿,可与越窑的釉色媲美,只有少数微呈青黄色或灰色。器形有碗、盘、盏、执壶、盏托等。碗、盘多花口,圈足。圈足有的较宽,近似玉璧形,有的则较窄。一般足宽者内挖较浅而足矮,窄者内挖深而足高,底足中心平坦。有些采用密布的泥钉叠烧,器物里心和外底常见数个支烧痕迹,有些采用匣钵单件装烧,里心无支烧痕迹。

竦口窑遗址

|

|

|

竦口窑标本 |

|

3.仁里窑

五代~北宋瓷窑。窑址位于皖南宣城市绩溪县东南约8公里的仁里村。产品以青釉盘、碗、盏为主。烧成温度较高,胎质坚硬,呈浅灰、深灰或砖红色。施釉均匀,里外满釉,釉汁致密,釉面光亮,一般无开片。青釉色调纯正,好者青中微微闪绿,可与越窑的釉色媲美,只有少数微呈青黄色或灰色。器形以碗为最多,有弧腹、斜直腹,敛口、直口、花口之分。早期采用泥钉叠烧,碗心及底部常留有多个长条形支钉烧痕,后来采用匣钵单件装烧,碗心不再有支烧痕迹。

|

|

|

|

仁里窑标本 |

||

4.孔灵窑

唐~宋代瓷窑。窑址位于皖南宣城市绩溪县西南约6公里的临溪镇孔灵村。主烧青釉器,器形有碗、盘、壶、罐等。烧成温度较高,胎质坚硬,呈浅灰、深灰或砖红色。施釉均匀,釉质滋润,釉色青灰,有生烧现象。碗、盘类采用密布的泥钉垫烧,里心和外底常见数个支烧痕迹。此次调查,在窑址上采集到一些酱褐釉拍鼓标本,具有唐代风格。

|

|

|

|

孔灵窑标本 |

||

5.霞间窑

五代~北宋瓷窑。窑址位于皖南宣城市绩溪县西北约2公里的高迁乡霞间村。1984年发现,1993年安徽省文物考古研究所进行试掘,判明在南北长240米、东西宽140米的范围内分布有姑嫂塘、十亩园、黄金坦、栗树山、对面窑等处窑址。主要品种有青釉、酱黑釉、酱黄釉及绿釉,器形有各式碗、盘、罐、盆、壶等。青釉器胎质细腻致密,胎釉结合牢固,釉层薄厚均匀,釉面光洁滋润,有开片。酱釉器质地粗厚,釉面光洁度较差。在窑址上还曾采集到酱褐釉拍鼓标本,具有唐代风格。多数器物采用支钉叠烧,少数用匣钵装烧。

霞间窑遗址

6.摇(窑)头岭窑

五代~北宋瓷窑。窑址位于皖南宣城市泾县东南约10公里的晏公镇摇(窑)头岭村。主烧青白瓷,兼烧青瓷、白瓷,器形以碗、盘、钵为主。青白瓷胎体较薄,胎色有灰白、铁灰、砖红等,釉面光润,光素无纹者居多。遗址发现大量匣钵及垫饼、垫圈,说明该窑以一匣一器的装烧方式为主。值得注意的是,该窑部分器物施化妆土,尽管釉色仍白中闪青而非纯白,但其生产目的应是烧造白瓷。

|

|

|

|

摇(窑)头岭窑标本 |

||

7.琴溪窑

唐~宋瓷窑。窑址在皖南宣城市泾县东北约14公里的琴溪乡陶窑村。该村随处可见不同历史时期烧窑的废物堆积,直到今天,当地还在烧造粗质的酱釉壶、罐、缸类器物,一座完整的龙窑仍窑火不断。陶窑村之名,可谓名副其实。

琴溪窑主烧青釉器,器形有碗、盘、盏、钵、枕、执壶等。造型、胎釉特征与歙县竦口窑大体相同,但时代要稍晚一些。釉色不纯且多生烧,呈青黄、黄绿、青绿等色,釉层较薄,常有开片,并有脱釉现象。碗类常见花口,因采用叠烧,内底与外圈足上均有一圈支烧痕迹。在遗址中除发现各种垫柱和托珠外,未发现匣钵,这是该窑釉色不稳定并常出现生烧现象的一个原因。

|

|

|

|

琴溪窑标本 |

||

8.繁昌窑

五代~宋瓷窑。窑址散布于繁昌县城南郊和西郊的丘陵山坡上,包括柯家冲、骆冲、张塘、半边街和柳墩等数个地点。其中,以柯家冲窑址规模最大、保存最好,是繁昌窑的中心窑场,代表了繁昌窑制瓷的年代范围和器物的总体特征,2001年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

繁昌窑产品以青白瓷为主,并有少量白瓷,造型有碗、盘、杯、执壶、盒、瓶、罐、炉等。胎体坚薄细腻,釉面光润匀净,玻璃质强。五代时胎釉皆偏白,入宋后逐渐向偏青方向发展。与景德镇青白瓷相比,繁昌窑产品釉色多白中泛黄,这是由于器物在窑内受到不同程度的氧化的结果。其烧成温度一般较景德镇青白瓷低,胎釉烧结程度稍差,常有剥釉现象。遗址发现大量匣钵、垫饼和少量垫圈,说明该窑以一匣一器装烧方式为主。

附:柯家冲窑

柯家冲窑位于繁昌县城关镇高潮行政村柯家冲自然村,东、南、西三面环山,北面开敞,窑址分布在东面的峨山和西边的锥子山之间。该窑址于1955年由安徽博物院在文物调查工作中发现,此后,考古工作者曾先后进行过数次调查和试掘工作。在东西长约0.9公里,南北宽约1.2公里,总面积约1平方公里的区域内发现数十条龙窑遗址以及大量瓷片、窑具及窑砖。2002年,由安徽省文物考古研究所主持,中国科学技术大学科技史与科技考古系与繁昌县文物管理所组合联合考古队,对繁昌柯家冲遗址进行了科学发掘,发掘面积516平方米,出土各类瓷器、窑具、标本8万余件,揭露龙窑窑炉1座、作坊基址1处,淘洗池遗址2处及排水沟、灰坑、墓葬等遗迹。

柯家冲窑遗址

9.下符桥窑

宋代瓷窑。窑址位于皖西南六安市霍山县城北约13公里的下符桥镇。主烧黑釉器。胎质一般较粗,有砖红及灰褐色。器外多施半釉,釉常泛褐色。造型有碗、盘、碟、双系罐、壶、瓶、炉、玩具等。碗的数量最多,执壶和罐有高矮、大小等不同形式。碗、盘采用泥钉叠烧,一般里心留有五至十几个较大的支烧痕。

下符桥窑遗址

10.寿州窑

隋唐瓷窑。窑址分布在皖北淮南市上窑、三座窑、徐家圩、费郢孜、凤阳武店一带。上窑地区在淮南市区东北约20公里,是寿州窑兴盛时期的中心窑场,从马家岗、余家沟、外窑至东小湾、松树林,在窑河两岸形成长约3公里的大窑址群。上窑镇唐代归寿州管辖,故名寿州窑。创烧于南北朝中晚期,兴盛于隋、唐,晚唐时停烧。1960年2月发现,1981年列为安徽省重点文物保护单位,2001年6月列为全国重点文物保护单位。

寿州窑早期产品以青釉为主,釉色青中闪黄。品种有四系盘口壶、高足盘、罐、瓶、碗、盏等,装饰工艺有划花、印花、贴花等。器物多施半釉,玻璃质感强,釉面密布细小开片。入唐以后,产品以黄釉为主,兼烧黑釉、茶叶末釉、酱红釉等。陆羽在《茶经》里称“寿州瓷黄”,将它列为唐代六大名窑之一。由于窑温差异,黄釉的呈色有深浅、浓淡之分,常见的釉色有蜡黄、鳝鱼黄、黄绿等多种。器外施釉多不及底,口沿处往往出现褐色斑点,釉厚处常发生窑变现象。产品有粗细之分,胎质较粗者略带砖红色,细者则洁白光腻。品种有壶、杯、罐、注子、枕、碗、盏、盘、玩具和建筑材料等。器物多平底,多角形短流注子和各种造型的枕最具典型的唐代风格。装饰工艺有刻花、划花、印花、剔花、贴花等。碗、盘类多采用支钉叠烧,里心常留有三个较大的支烧痕迹。

寿州窑遗址

附(1)管咀孜窑

隋代窑址。总面积15.8732万平方米,重点保护区面积13.2285万平方米。1988年10月发掘,遗存较薄,厚度不超过1米。施青釉,胎色灰白,质地较细。在1200℃左右的还原气氛中烧成。器形有盘口壶、鸡首壶、碗、盂、盘、高足盘、高足杯、罐、砖等。以模印、贴花、刻划、篦划、捏塑等装饰。造型优美的盘口壶、鸡首壶是该窑的代表性产品。

|

|

|

|

|

||

附 (2)松树林—东小湾窑

隋唐窑址。总面积21.0816万平方米,重点保护区面积17.0913万平方米。产品以黄釉、黑釉为主,多施化妆土,在1150℃左右的氧化气氛中生成。器形有碗、盏、罐、瓶、钵、枕、注子、缸等生活日用瓷和文玩、建材等。精细产品以匣钵装烧,碗、钵类叠烧。该窑址是寿州窑现存遗址中保存状况最好的。

|

|

|

|

|

|

松树林—东小湾窑标本

附 (3)医院住院部窑

唐代窑址。总面积25.3837万平方米,重点保护区面积24.0281万平方米。1988年5月发现,遗存一般厚1米以上。胎呈黄红色,多未经淘洗,上化妆土后施釉。黄釉呈色有蜡黄、鳝鱼黄、黄绿之分。中晚期兼烧黑釉,色纯正,偶见酱红釉。精细产品匣钵装烧,碗、钵类叠烧,烧成温度在1150℃左右。器形有碗、盏、罐、枕、注子、文玩等。

医院住院部窑标本

在安徽地区窑址调查工作中,考察组通过采集瓷器标本,参观各级博物馆及私人收藏,对当地不同历史时期的陶瓷生产面貌有了基本认识。此次调查不仅对了解安徽地区的陶瓷发展脉络有一定的帮助,也为进一步研究安徽与河南、河北、江西、浙江等地陶瓷生产之间的相互影响和相互借鉴的关系,以及它们在中国陶瓷发展史中的地位提供了更多的实物资料。现将主要收获概括如下:

(1)对安徽古陶瓷生产状况的了解

安徽地处江淮流域。淮河是我国南北方地理分界线,在中国陶瓷发展史上,安徽也是南北方两大瓷窑体系的中间过渡地区。皖北地区陶瓷产品具有北方瓷窑的风格,皖南地区瓷器生产又受到南方瓷窑的影响。

故宫博物院此次共调查窑址10个,分别是休宁岩前窑,歙县竦口窑,绩溪仁里窑、孔灵窑、霞间窑,泾县摇(窑)头岭窑、琴溪窑,芜湖繁昌窑,霍山下符桥窑,淮南寿州窑。其中皖南歙县、绩溪、泾县等地区生产的青瓷明显受到浙江越窑的影响,在釉色、造型以及装烧工艺、窑炉形式等方面均大同小异;繁昌窑和摇(窑)头岭窑产品又与江西景德镇窑的青白瓷又有着千丝万缕的联系。皖北寿州窑,产品无论是造型或釉色都与北方,特别是河南、河北地区瓷窑有许多共同之处,窑炉也采用北方常见的馒头窑。概言之,安徽地处我国南北方两大瓷窑体系的“分水岭”地区,古陶瓷生产具有熔南北方风格于一炉的特征。

(2)对南北方瓷业技术交流的体会

瓷业技术交流是陶瓷发展史上的一个常见的、却是容易被简单化的问题。在观察两处窑场产品的时候,人们经常会注意到它们在釉色、造型、装饰的类同,比如皖北与河南、河北,皖南与浙江、江西,显而易见的相似性容易使人联想到古代窑场之间的技术交流。但实际上,两处生产着不同产品的窑场,也可能存在着技术上的渊源关系。如五代至宋南方青白瓷与北方白瓷,尽管在面貌上区别很大,但若从窑具、窑炉等深层要素入手,却可发现它们在装烧技术上的一致性。

皖南的繁昌窑是南方地区最早烧造青白瓷的窑场之一。晚唐五代时期,皖南地区有一批属于越窑技术体系的窑场,如歙县竦口窑、绩溪霞间窑、泾县琴溪窑等,这些窑场多采用泥点叠烧的装烧方法,生产类似越窑的青瓷。只有少量的器类,如执壶等采用筒形匣钵单件装烧。繁昌窑兴起后,放弃了越窑系统的泥钉叠烧法,采用漏斗形匣钵、垫圈、垫饼和少数泥点组合的装烧技术。同样主烧青白瓷的泾县摇(窑)头岭窑,情况大抵一致。漏斗形匣钵在唐代后期开始流行,其使用区主要是在从太行山东麓到华北平原西部边缘之间的地区。晚唐时期的定窑就使用漏斗形匣钵与垫饼的组合,而这种组合形式不见于同时期的越窑。由此可以推断,繁昌窑在装烧方式上很可能是受到定窑等北方白瓷窑场的影响。

不过,南方地区对北方白瓷技术并没有原样保留下来,而是有所取舍,以适应新的自然环境,如繁昌窑就保留了南方地区传统的窑炉形式——龙窑。故此,可以说繁昌窑青白瓷在装烧技术上更多地体现了北方窑场的技植入,而在窑炉技术上则继承了南方窑场的技术传统,它是南北方瓷业技术交流与融合的产物。

(3)对寿州窑和繁昌窑精品的认识

陆羽在《茶经》中记载“寿州瓷黄”,并将寿州窑列为唐代六大名窑之一。但过去,人们熟悉的寿州窑黄釉器,品质相对粗糙,胎体杂质较多,施釉也欠匀净,很难与邢窑、越窑等唐代名窑相提并论。

此次调查工作中,考察组在安徽博物院、淮南市博物馆以及当地藏家手中,看到部分黄釉瓷器精品,对寿州窑有了新的认识。这些精品以枕类最多,造型有长方形、委角形、腰圆形、动物形等。它们胎体洁白细腻,釉面光滑纯净,部分以精致的剪纸贴花作装饰,纹饰有花、叶、蝴蝶、葡萄等,代表了唐代瓷器较高的工艺水平。

此外,安徽博物院、繁昌县文物管理所、中国科学技术大学博物馆等收藏的当地墓葬和窑址出土的繁昌窑青白瓷,精细者亦可与景德镇产品相媲美。盒、炉、壶、盏托的制作尤为考究,造型规整,不少以刻划花和印花作装饰。参与柯家冲窑址发掘的第一线考古工作者介绍,科学检测证明繁昌窑在五代时已使用瓷石加高岭土的“二元配方”,比传统上认为该工艺起源于元代景德镇窑的观点要早三百多年。同时,胎釉原料主微量元素分析又证明,北宋中期以后繁昌窑青白瓷原料品质明显下降,这是导致其产品质量和产量下降、生产衰落的主要原因。

(4)对我院窑址标本收藏的补充

就工作性质而言,窑址调查更适宜在春、秋两季展开,这不仅因为温度适中,蚊虫较少,适合野外工作,更因为古窑址分布的山区,在夏季常常草木繁茂,窑址堆积完全被覆盖,很难进行调查工作。

此次安徽地区的窑址调查在6月进行,由于自然条件所限,个别窑址未能进行考察,某些重要窑址的调查工作也无法深入展开。不过,值得欣慰的是,此行采集到休宁岩前窑的标本,填补了故宫博物院古陶瓷窑址标本收藏的一个空白。

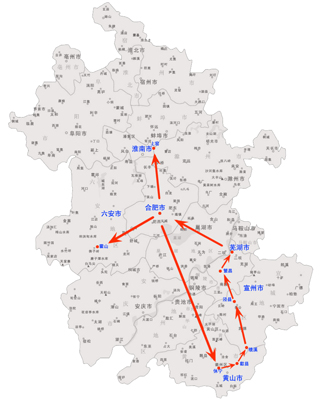

2012年故宫博物院安徽窑址调查行程示意图

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫