1983年夏,国家文物局委托故宫了解两块骨化石铭刻及其拓片的内容和价值。它是北京老中医薛慎微先生长期收藏并准备捐献的。此物交到了书画组,我认出文字很像楔形文字,于是便和王南访组长一起调查。骨是什么?文字又是什么?我们走访了有关的专家。

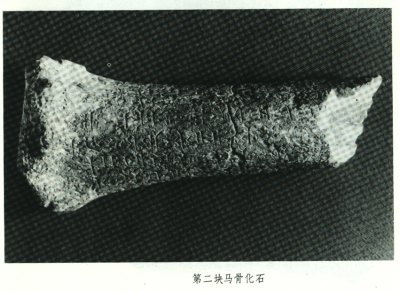

中国科学院古脊椎动物研究所所长贾兰坡先生认为“兽骨为马腿骨化石,化石形成于百万年前,而铭文是在化石形成以后很晚才刻上去的。”

第一块马骨化石

第二块马骨化石

关于阿卡德语的译释

东北师范大学历史系林志纯教授和中央民族学院王静如教授看了这两块骨化石后,辨认出其上的铭文属楔形文字。这类文字刻在兽骨上十分罕见,尤其是在中国发现更是难得。经林教授积极协助和推动,请杨炽(在中国社会科学院世界史所古代史室工作)与吴宇虹(林志纯的博士研究生)两位同志试译。

当时杨炽在美国芝加哥大学攻读亚述学博士学位。1984年6月收到杨炽的来信,信中说:“从古文字学角度判断应为公元前一千年的阿卡德文书。”杨炽还从铭文中释读出“苏美尔”、“总督”、“四方”等词。1986年8月在英国牛津大学学习的吴宇虹参加了于巴黎召开的第三十三届国际亚述学会议,在会上他宣读了题为《北京故宫博物院所藏居鲁士泥圆柱(第l8-2l行)马骨化石铭文抄本》的论文。东北师范大学古典文明史研究室一九八六年出版《JOURNAL OF ANCIENT CIVILIZATIONS(世界古典文明史杂志)》创刊号(英文刊),刊载了吴宇虹的论文。

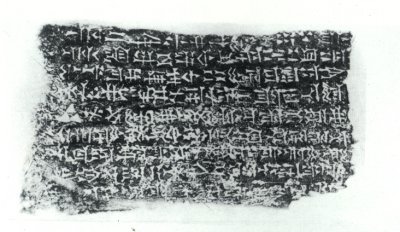

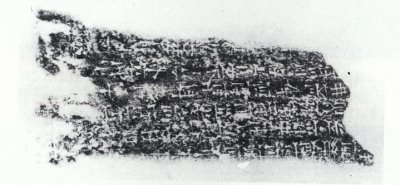

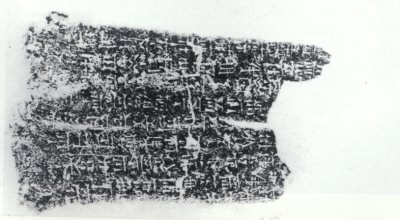

第一块化石上的铭文讲的足公元前539年居鲁士攻克巴比伦的情形,它与现存大英博物馆的居鲁士泥圆柱上的铭文部分相合。另一块马骨化石上的铭文则尚不能破读,阿卡德语释读成功,这在我国还是第一次。在国际亚述会上宣读论文也是第一次。

居鲁士(Kurush或Cyrus)是古波斯帝国国王(公元前550-529年在位),阿契美尼德王朝的创立者。公元前550年居鲁士合并米提亚建国。公元前546年侵入小亚细亚,亡占底亚。公元前538年陷巴比伦城,灭新巴比伦王国,释“巴比伦囚虏”,使之重返巴勒斯坦。后,居鲁士与伊朗高原东部马萨盖特部落作战而被杀。其子冈比西继之。阿卡德文即为那个时代古波斯帝国通行的文字。这种文字属楔形文字,又称“钉头文字”或“箭头字”,都是因字的形象而得名称,是世界最古的文字之一,刻在砖、石、泥版或柱子上。公元前3000多年此种文字即已存在,是苏美尔人创造的。后来,巴比伦人、亚述人、赫梯人、波斯人等都使用过。

马骨铭文译文

“巴比伦的人民,全体人民,苏美尔和阿卡德的全境,诸王公和总督,向他(居鲁士)顿首。吻其双足。他们欢呼他的王权,他们面带着喜悦。主神(马尔都克)伸出援助之手,使濒临死亡的众神复活了,使他们度过了困境,脱离了危险。他们满怀感激之心,为他祝福,赞美他的名字。我,居鲁士,宇宙之王,伟大的王,万能的王,巴比伦之王,苏美尔和阿卡德之王,四方之王,是伟大的王,安山之王,干比斯之子,安山之王,大王,居鲁士之孙。”

第一块马骨化石铭文拓本

马骨化石的来历

薛慎微老先生早年就学于著名金石学家罗振玉先生门下,曾向罗先生请教过殷商以前的文字情况。罗先生提到,以前曾见过琉璃厂张某手中的一张据说是巴比伦楔形文字的墨拓照片,但“忖度此拓片系殷以前之中国文字,以其直行、方框、象形,悉有吻合”,因为见不到原物,不敢轻下结论,就嘱托薛慎微“汝其为我物色之”。薛慎微老先生谨遵师嘱,处处留心寻访,终于找到楔形文字原本,并购得这两块马骨化石。薛慎微老先生后来在《记骨化石楔形文字崖略》一文中提及,一块马骨化石是1936年自古董商王栋庭处购得,另一块是从厂商肖寿田处购得。据王栋庭说,这些马骨化石出自新疆大西北古尔般附近沙滩内。

经上级批准,1985年10月故宫博物院接受了薛老捐献的骨化石铭刻及其它一些文物,并颁发奖状、奖金,以表彰他对文物事业的贡献,赞扬他对祖国文化的一片热忱。不幸的是同年七月老人便谢世了。现在,马骨化石铭刻已得到我院妥善保存,这对深入研究相关的亚述文化具有重要价值。

第二块马骨化石铭文拓本(之一)

第二块马骨化石铭文拓本(之二)

亚述学研究在中国

亚述学(Assyriology)是研究古代美索不达米亚地区语言、文字、社会和历史的学科,因起始于对亚述文字的研究而得名。亚述学研究领域宽广,其中最重要的分支是古文字研究领域,如对苏美尔语、阿卡德语的研究及对赫梯人、霍来特人使用的楔形文字的研究。亚述学以楔形文字的释读为重要研究手段,在立足于文字材料和考古材料的基础上,同时采用人类学、社会学等多种学科的研究方法。

由于历史、地理原因,我国只有两件楔形文字的文物,即现藏于故宫博物院的两块马骨化石。楔形铭文一般都是写在泥板上的,还有一些铭刻于石器、金属板和悬崖上,而刻在马骨化石的铭文极为少见,因而十分珍贵。随着我国国际地位的不断提高和国际交流不断加强,我国的亚述学研究已开始冲出亚洲,走向世界。目前,我国亚述学者五次在国际亚述学大会(法国巴黎、比利时根特、德国海德堡,美国哈佛大学、荷兰莱登)宣读了论文,研究成果多次被国外学者引用,在国际亚述学界产生了重大影响。另外,高校的科研和教学工作也为我国填补了亚述学研究的空白,中国亚述学者将继续为拯救古老的人类近东文明做出重要的贡献。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫