六世纪时,北方地区盛行佛教信徒的民间组织叫义邑。由僧尼,信众和义邑管理人员构成。信众被称为邑子,义邑的目的是造佛像、办斋会、修寺塔等善举,同时还刻碑叙事并留名,以志纪念。义邑的人数和存续的时间没有一定。在佛教的包围影响下,道教、祆教信徒也组织义邑而活动。今见于拓本的造像(含造塔,天宫)题记有一千余种。其内容涉及宗教义理,造像缘由,供养人情况、社会生活、民族分布等等。既然都是信佛者言,必有许多相互雷同的语句。但一一细读起来也有语寓微旨,意在禅影梵音之外者,本文即谈一例,试从摩尼教角度解释之,并就正于方家。

静明等修塔造像石刻,北齐天保八年(557)十一月二十九日刻立,石在河南嵩山。刻石形制为背屏式造像,正面是像,题记和题名在雕像背屏后面,背屏两侧也有题名。

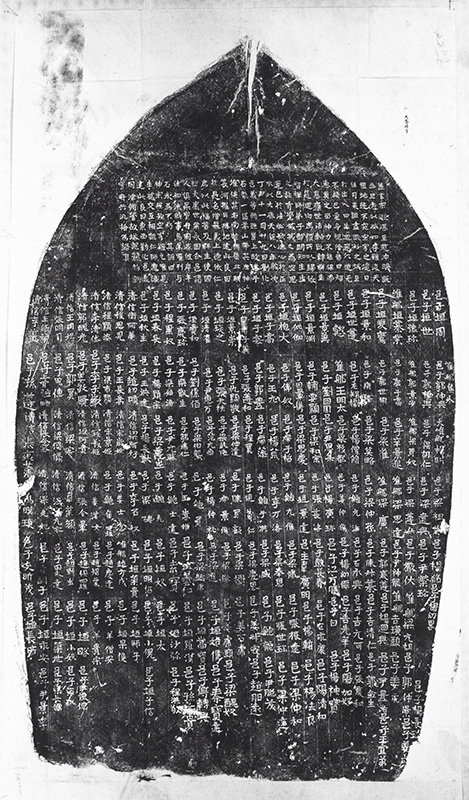

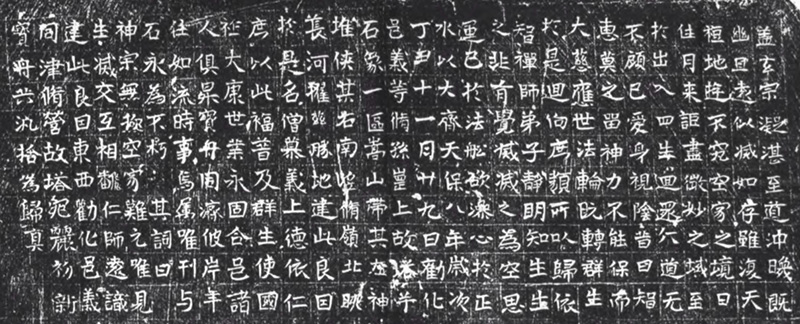

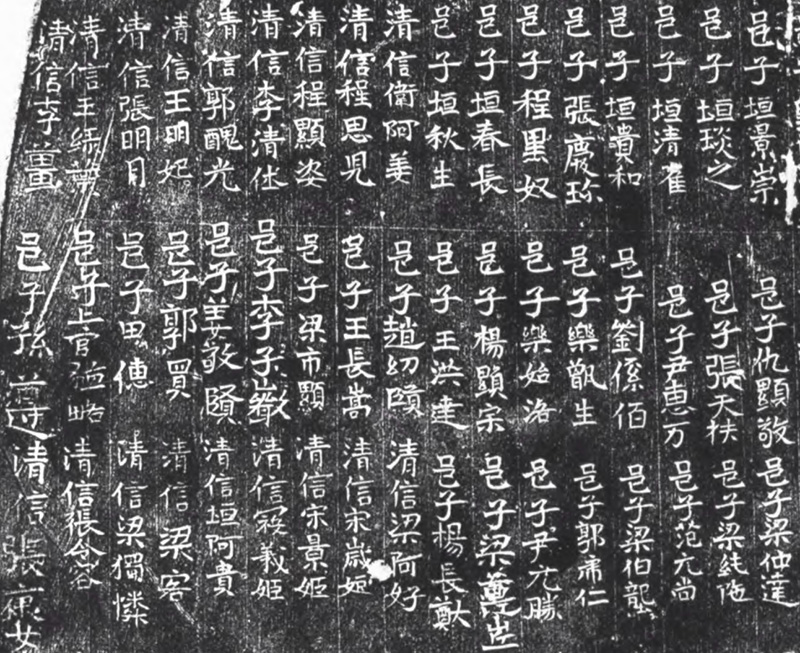

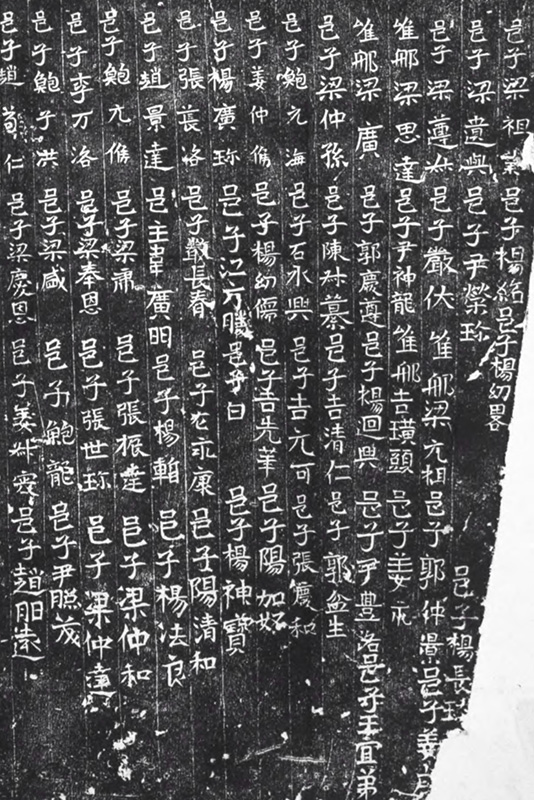

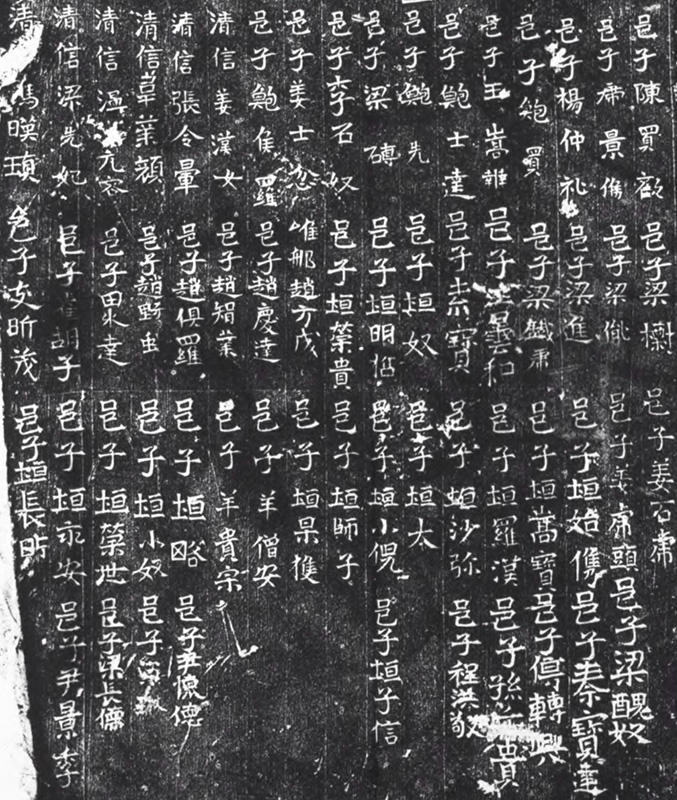

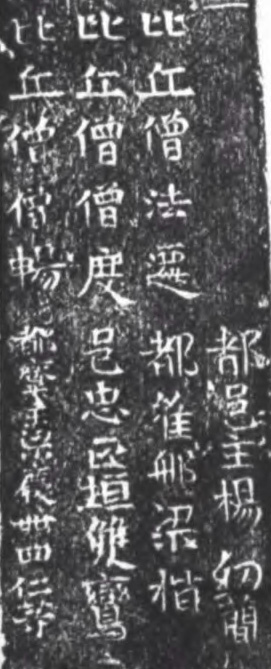

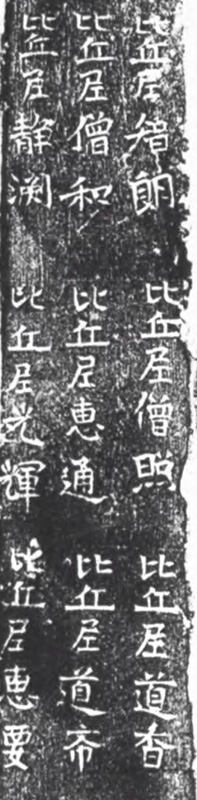

石刻有拓本流传,拓本只拓有文字部分即背屏后面与左右两侧,后面墨纸宽84厘米,墨纸高153厘米,每侧宽10厘米(图一、图二,局部放大图另附文末)。有的合并裱为一幅。因石像是高浮雕,未见有像的拓本,也因此被人误解为碑,而不知还有像。

图一 图二

记文在拓本上部,正书,字体质厚、雅静,为高齐碑铭书法典型风格之一[1]。29行,每行10字,共286字,首尾完整。记文的下边是题名,分排七列,左右两侧也刻题名,共计题名246人。本文先录记文和题名,次解文意。笔者所见拓本多种,各有缺字。本文主要依据故宫的清代拓本并参以别本录文和讨论。

一、题记和题名

为接近原文,录文采用繁体规范字排印。原文有不少异体字不再一一出注,读者可与拓本图版对照识读。

题记

蓋玄宗凝湛,至道沖。既幽且遠,似滅如存。雖復天旋地遊,不究空寂之境。日往月來,詎盡微妙之域。至於出入四生,迴還六道,無不顧己愛身,視陰昔日。智惠莫之留,神力不能保。而大慈應世,法輪既轉。群生於是迴向,庶類所以歸依。智禪師弟子靜明知生生之非有,覺滅滅之為空。思運己於法船,欲澡心於正水。以大齊天保八年歲次丁丑十一月廿九日,勸化邑義等修孫崗上故塔並石像一區。嵩山帶其左,神堆俠其右。南臨修岺,北眺萇河。擢茲勝地,建此良因。於是名僧慕義,上德依仁。庶以此福,普及群生。使國祚大康,世業永固。合邑諸人,俱昇寶舟,同濟彼岸。年往如流,時事焉屬。唯刊與石,永為不朽。 其詞曰 神宗無極,空寂難元。唯見生滅,交互相翻。仁師遠識,建此良因。東西勸化,邑義同津。修營故塔,宛麗初新。寶舟共泛,捨偽歸真。

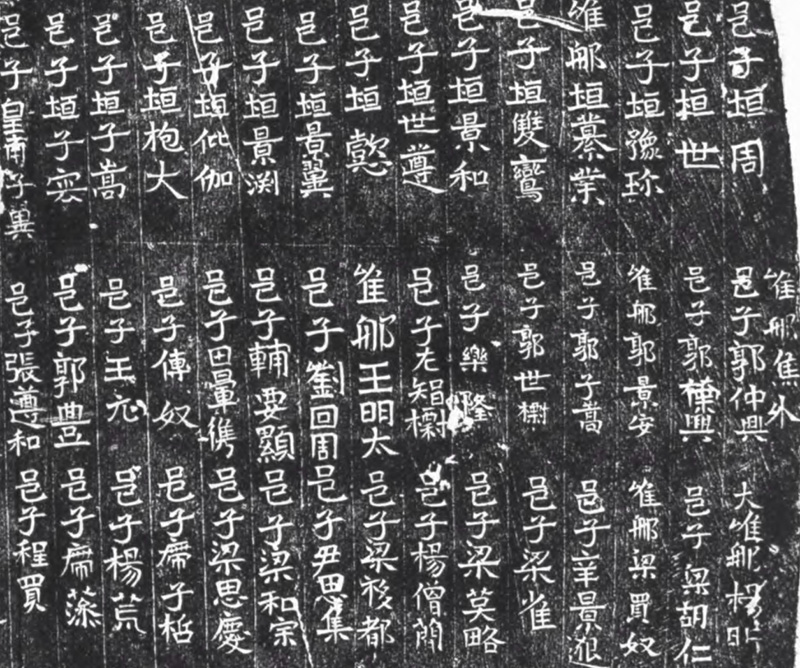

邑義僧尼題名表(上下分七列,每列自右至左抄錄)

(第一列)邑子垣周 邑子垣世(以下凡“邑子”皆省略,其它頭銜仍皆照錄) 垣豫珍 唯那垣纂業 垣雙鸞 垣景和 垣世遵 垣懿 垣景翼 垣景淵 垣仳伽 垣抱大 垣子嵩 垣子雲 皇甫子翼 垣景崇 垣琰之 垣清雀 垣貴和 張慶珍 程黑奴 垣春長 垣秋生 清信衛阿美 清信程思兒 清信程顯姿 清信李清休 清信郭醜光 清信王明妃 清信張明月 清信王綠葉 清信李薑

(第二列)唯那隹外 郭仲興 郭榮興 唯那郭景安 郭子嵩 郭世標 樂隆 左智標 唯那王明太 劉回周 輔要顯 田暈儁 傅奴 王元 郭豐 張遵和 仇顯敬 張天扶 尹惠萬 劉 系佰 樂甑生 樂始洛 楊顯宗 王洪達 趙幼賢 王長嵩 梁市顯 李子巌 薑敬賢 郭買 田僡 上官猛略 孫遵

(第三列)大唯那楊昕 梁胡仁 唯那梁買奴 辛景邈 梁雀 梁英略 楊僧簡 梁移都 尹思集 梁和宗 梁思慶 子哲 楊荒 藻程買 梁仲達 梁鈍陁 范元尚 梁伯壟 郭虎仁 尹元勝 梁遵岳 楊長猷 清信梁阿好 清信宋歲姬 清信景姬 清信寇儀姬 清信垣阿貴 清信梁客 清梁獨憐 清信張令容 清信張康女

(第四列)梁祖業 梁遺興 梁遵叔 梁思達 唯那梁廣 梁仲孫 鮑元海 姜仲儁 楊廣珎 張萇洛 趙景達 鮑元儁 李萬洛 鮑子洪 趙苟仁 陳買歡 景儁 楊仲禮 鮑買 王嵩辨 鮑士達 鮑先 梁磚 李石奴 姜士忿 鮑侯羅 清信姜漢女 清信張令暈 清信韋業顏 清信溫元容 清信梁先妃 清信馮暎瑱

(第五列)楊紹 尹榮真 嚴伏 尹神龍 郭慶遵 陳叔纂 石永興 楊幼儒 江方勝 嚴長春 邑主韋廣明 梁虎 梁奉恩 梁盛 梁慶恩 梁標 梁胤 梁進 梁鐵虎 王曇和 寶 垣奴 垣明哲 垣榮貴 唯那趙方成 趙慶達 趙智業 趙俱羅 趙野蟲 田永達 崔鬍子 支昕茂

(第六列)楊幼略 唯那梁元相 唯那吉璜頭 楊迴興 吉清仁 吉元可 吉先華 白 左永康 楊暫 張振達 張世珍 鮑龍 姜叔雲 姜石虎 薑虎頭 垣始儁 垣嵩寶 垣羅漢 垣沙彌 垣太 垣小倪 垣師子 垣 羊僧安 羊貴宗 垣略 垣小奴 垣榮世 垣永安 垣長昕

(第七列)楊長琰 郭仲景 姜虎 姜永 尹豐洛 王宜弟 郭盆生 張庆和 阳加奴 杨神宝 阳清和 楊法良 梁仲和 梁仲達 尹聪茂 趙朋遠 梁丑奴 秦寶達 傅轉興 孫貴 程洪敬 垣子信 尹懷德 梁琳 梁長儒 尹景季

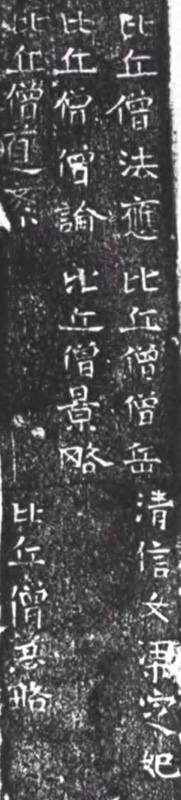

(像左側)比丘僧法应 比丘僧僧論 比丘僧道紊 比丘僧僧岳

比丘僧景略 清信女梁定妃 比丘僧思略 比丘僧法遷 比丘僧僧度 比丘僧僧暢 都邑主楊幼简 都维那梁楷 邑中正垣雙鸞 都斋主梁庆四仁(人)等

(像右側)比丘尼智朗 比丘尼僧和 比丘尼静渊 比丘尼僧照 比丘尼惠通 比丘尼光辉 比丘尼道香 比丘尼道希 比丘尼惠要 比丘尼惠寿 比丘尼惠宝 天宮主龍相府仕曹参军洛州阳城令青州樂安郡太守梁胡仁 妻韋五光

二、题记解意一

古代摩尼教教义被概括为“二宗三际论”。二宗谓光明和黑暗,即善和恶。三际,谓初际、中际和后际,即过去、现在和未来。也就是说,二宗是世界的本原,三际是二宗在过去、现在和将来三个时期的不同表现。

第一层:“盖玄宗凝湛,至道冲。既幽且远,似灭如存。”“宗”与“道”相对,在此都取“本原”的含义。“玄”,意黑。“凝”,意凝固。 “湛”意厚,浓重。“玄宗凝湛”,意暗界漆黑。如《摩尼光佛教法仪略》(P3884第109行)“暗亦归于积暗”之“积暗”。“至道”意善界。“冲”意平和,宁静。“”意鲜明,光亮,读作“换”(huan)。[2]“至道冲”,意善界光明。一如上引“暗亦归于积暗”的上句“明既归于大明”之“大明”。联系这四句话的意思,即:暗界漆黑,善界光明。历史幽远,始终存在。

敦煌本《摩尼光佛教法仪略》(P3884第96行)“出家仪”云:“求出家者,须知明暗各宗,性情悬隔;若不辨识,何以修为?次明三际:一初际,二中际,三后际。初际者,未有天地,但殊明暗。明性智慧,暗性愚痴。诸所动静,无不相背。”[3]对照经文,可知记文既说出了二宗,又说出三际中的初际。

第二层:“虽复天旋地游,不究空寂之境,日往月来,讵尽微妙之域”。“天旋地游”,“日往月来”[4]是古人对天地日月的一般看法。然而“不究空寂之境”,“讵尽微妙之域”两句则分别提出质疑。因为摩尼教的创世说同一般看法大相径庭。《京藏摩尼教经》宇56第11行至16行:“净风明使以五类魔及五明身,二力和合造成世界,十天八地。”“其彼净风及善母等,以巧方便,安立十天。次置业轮,及日月宫,并下八地、三衣、三轮,乃至三灾、铁围四院、未劳俱孚山及诸小山、大海、江河,作如是等建立世界”。[5]说得极为繁复,奇诡。题记在既不可能细说,又无法概说的情况下,便用“不究空寂之境”和“讵尽微妙之域”两言提出质疑,以虚代实,显出了创世之说的奥妙,而不同于常见的天问式的浩叹。创造天地日月都是在中际所发生的事情。铭文“天旋”之“旋”是异体字,古代字书未收入,只见于东汉《衡方碑》和《贤良方正刻石》。

第三层:“至于出入四生,迴还六道。无不顾己爱身,视阴昔日。智惠莫之留,神力不能保”。“四生”和“六道”都是佛教用语。四生指众生有卵生、胎生、湿生和化生四种形态。六道指众生根据生前善恶行为会有六种轮回转生的趋向,即地狱、饿鬼、畜牲、人、天、阿修罗,或称“六趣”。摩尼教也讲轮回转世,然内容与佛教有别。如摩尼教《下部赞》第62行云:“愿我常见慈悲父,更勿轮迴生死苦。诸根已净心开悟,更勿昏痴无省觉。” [6]又如《京藏摩尼教经》第51到52行:“惑乱明性,令生暗船,送入地狱,轮回五趣,备受诸苦,足难解脱。”按照摩尼教经义,在中际当中才创造出人间。

“视阴”,观察日影,意味光阴易逝。“昔”,取终了义,昔日即终日。或者借“昔”为“惜”。“视阴昔日”意终日担忧光阴易逝[7],人生苦短。

“智慧莫之留,神力不能保”有两层意思,既是对人世苦难的感叹,更是大明尊在黑暗王国进攻面前遭遇惨败后的无奈。智慧、神力的主体是大明尊。

作为最高神的大明尊,与光明、大力、智慧并为四位一体,即大明尊具有光明、大力、智慧三种神性。摩尼教《下部赞》(S2659)第146行云:“清净光明大力惠,我今至心普称叹,慈父明子净法风,并及一切善法相。”此处因适合七字一句,“惠”前“智”字被省去。

第四层:“而大慈应世,法轮既转。群生於是迴向,庶类所以归依。”其意为大明尊最后派出摩尼,在他教化下光明终将战胜黑暗,光明与黑暗又恢复了各自的王国,而相互分离。于是世界进入后际。正如《摩尼光佛教法仪略》第8行所言:“大慈悯故,应乱魔军,亲受明尊,清净教命,然后化诞”。第37行:“转大法轮,说经、戒、律、定、慧等法,乃至三际及二宗门。”第109行:“后际者,教化事毕,真妄归根。明既归于大明,暗亦归于积暗。”

上述为记文的前半部,分四层意思:一讲世界分明暗、善恶二宗,二讲创世之奥妙,三讲人世间多苦难,四讲大慈降生,法轮既转。言及二宗及三际,叙事且依次序。而且以“虽复”、“至于”、“而”三词关联,转折,都与次序契合。

三、题记解意二

第五层:“智禅师弟子静明知生生之非有,觉灭灭之为空。思运己于法船,欲澡心于正水。”这层讲静明受到大慈启迪而觉悟。这里的“生生”、“灭灭”,都是佛教名词。生,指事物的产生和形成,是佛教四有为相之一。灭,指事物的灭坏,也是四有为相之一。四有为相又称四本相,是指显示诸法的生、住、异、灭等四种状态。住,指事物形成后的相对稳定。异,指事物的变异衰败。按照佛理,四有为相还需另有令其生、住、异、灭之法,即生生、住住、异异、灭灭四者,称为随相。本相与随相彼此作用,相续而永无差误。它们流转于未来、现在、过去三世中而无止境。以上是佛教理念,与摩尼教的二宗三际论当然不同。因此记文予以辩驳说:“知生生之非有,觉灭灭之为空。”[8]

摩尼教文献中充满了宗教象征符号,如“医王”、“妙衣”、“珍珠”、“树”等等,“船”与“船主”也是其一,而且比比皆是。科普特语文献有言:“瞧那,航船已在你的面前,诺亚(noah)已在船上掌舵。此船即是戒律,诺亚即是明心(mind of light)。装上你的宝货,借着清风启航。”[9]《京藏摩尼教经》第48-51行:“又復净风造二明船,于生死海运渡善子,达于本界,令光明性究竟安乐。怨魔贪主,见此事已生嗔妒心,即造二形雄雌等相,以放(仿)日月二大明船,惑乱明性,令升暗船,送入地狱,轮回五趣。”这里将“船”作了两种不同的比喻。前者喻教会与戒律,后者喻太阳与月亮。摩尼教以为尘世间的光明分子要首先抵达月亮,然后再抵达太阳,经过这两步净化之后方能到达明界。

记文以“船”为喻云:“思运已于法船,欲澡心于正水。”“宝舟初泛,捨伪归真。”这两处同以航船比喻教会与戒律。中间又说:“俱升宝舟,同济彼岸。”宝舟在此则代表了日、月。一篇短文里三喻连用,摩尼教文献特色和教徒诵经歌咏习惯使然。由于摩尼教教会的职责是拯救被囚禁在俗世中的灵魂(相当于光明分子),将它们净化,或者将它们送往净化之地而最终抵达明界。这与航船在茫茫的大海中拯救溺水者,将他们送至陆地的情况十分相像。因此航船也就十分自然的成了摩尼教教会的象征符号。记文言:“宝舟初泛”之“初”字说明那里传播摩尼教时间不久。

“思运己于法船,欲澡心于正水。”“正水”与“法船”相对。摩尼教有用水进行净化的仪式,有时也称“法水”“妙水”。《京藏摩尼教经》结尾第332行称颂大圣(即摩尼)说:“缘此法水,洗濯我等诸尘重垢,令我明性常得清净。”又《下部赞•赞夷数文》第71行,以得救的灵魂向夷数祈祷:“复是大圣新妙衣,卒被魔尘来坌染。唯希法水洗令鲜,得意法身清净体。”可以注释“欲澡心于正水。”这里“大圣”就是夷数,源自基督教的耶稣(Jesus),加以改变而成为摩尼教的十二大神之一。[10]

第六层:“以大齐天保八年岁次丁丑十一月廿九日,劝化义邑等修孙崗上故塔并石像一区。嵩山带其左,神堆侠其右,南临修岭,北眺苌河。擢兹胜地,建此良因。于是名僧慕义,上德依仁。”这层讲率众修故塔,造石像,行善事。这里缺少了“割舍家珍”一类的话,而佛教记文几乎都有,或许反映了摩尼教在集资上的不同办法。“神堆”,堆,意土墩,其何指待考。孙崗地址也需调查。“苌”与“长”通,多见于北朝碑版。“侠”与“挟”古通。

率众修塔造像的是静明,当是教中有威信和地位的人,善举的领导者。静明是法名,取义“清净”、“光明”。古时静与净相通,清静与清净同。就像惠与慧通,智惠与智慧同一样。《京藏摩尼教经》第134行:“《宁万经》云:‘若电那勿[11]具善法者,清净光明,大力智惠,皆备在身。即是新人,功德具足。’”林悟殊先生考证认为这句经文的意思是:“摩尼僧若修持到相当的境界,就具有清净、光明,大力、智惠这些属性。”[12]僧静明之法号恰恰与经义吻合。

静明自称”智禅师弟子”。智禅师的名字与法号都没有出现。禅师是僧侣之尊称。“智”即“智慧”,加深对禅师的敬重。记文赞颂他:“名僧慕义,上德依仁”。“上德”谓得道很深的人,或者是对皇帝的尊称。记文还称其:“仁师远识,建此良因。东西劝化,邑义同津。”愈显钦圣之情,是地位威望都很高的人。

第七层:“庶以此福,普及群生。使国祚大康,事业永固。合邑诸人,俱升宝舟,同济彼岸。年往如流,时事焉属。为刊与石,永为不朽。”这层讲为民祈福,并刻石记事。

第八层:“其词曰:神宗无极,空寂难元。唯见生灭,交互相翻。仁师远识,建此良因。东西劝化,邑义同津。修营故塔,宛丽初新。宝舟共泛,舍伪归真。”“词曰”是四言韵文,复述前文的某些意思。这种结尾符合此类文章的体例。

约唐宪宗元和九年(814)所立的唐《九姓回鹘可汗碑》对牟羽可汗由洛阳带回摩尼高僧睿息叙述云:“(第八行)帅将睿思等四僧入国,阐扬二祀,洞彻三际。况法师明达妙门,精研七部,才高海岳,辩若悬河,故能开政教于回鹘。”“(接第十行)后□慕阇徒众,东西循环,往来教化。”[13]正与记文“仁师远识,建此良因。东西劝化,邑义同津。”四句可以互相印证发明。

上述对记文八层意思分析表明:记文虽然采用了若干佛语,但所讲义理,叙事顺序恰与“二宗三际论”暗合,故与释教似同而实异。“法船”、“正水”则为摩尼教的符号和特别用语。作者还对佛教的“四有为相”提出反驳。倘若此记出于佛门,作为代公众祈福之文,那就很奇怪了。词句可以理解,全文难以贯通。所以很可能属于摩尼教的文字,这样的认识是通过两方面的比较获得的:其一,与北朝佛教、道教题记作比较。其二,与汉文摩尼教三篇经典和其它古语言文献作比较。如此,则逐渐觉得词句可以理解,全文能够贯通。此篇题记曲体物情,伏脉至细,其精心结撰者应是静明等高僧,他们懂佛学,善辞章,或即七部经典汉译之先行者。今见汉文摩尼教经籍均为八世纪后写本,六世纪时如何,不得而见。外国宗教经典翻译写成汉文并为国人读懂,必有传教与译经之经验积累和漫长过程。于是,正如陈寅恪先生说的:“译经者固甚难,而读之者复不易也。”[14]

四、摩尼教入中国的早期信息

如果以上所述接近事实,那么还可以做些推想和联系。

洛阳是东汉、曹魏、西晋、北魏四朝都城,是西域商人从事贸易的大都会。杨衒之《洛阳伽蓝记》卷三载:“自葱岭以西至于大秦,百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下。所谓尽天地之区已。乐中国土风,因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家。” [15]洛阳胡人当有一批摩尼教信奉者,嵩山,五岳之中岳,自古立庙禋祀。魏晋以降,道、佛、祆俱盛。彼时,出现摩尼教信奉活动也在情理之中。

摩尼教的创始人摩尼(Mani,216-274或277)宣称要建立一种世界性宗教。他从琐罗亚斯德教、基督教和佛教的信条中借用了许多内容,而且将这些宗教的先知们作为自己的先驱。于是摩尼教的宣传就比较容易被其他教徒接受。它曾在欧亚、亚非许多国家传播,留下古代十几种语言的经典与史料。中古波斯语、帕蒂亚语和粟特语书写的文书,记载了摩尼传记和早期传教史。摩尼曾派多位传教士前往罗马帝国和埃及。其中有一位重要布道师叫阿达(Adda),摩尼告诉他“不要带它们(指经书)到更远的地方,就留在那里,要像积聚财富的商人一样。”马•阿莫(Ammo)是摩尼派往东方的主要传播者,他进入中亚阿姆河(Amu Darya)流域,在阿巴尔沙赫尔(Abharshahr)、谋夫(Marv)等城建立教团。至晚到六世纪末,东方教团在撒特—奥尔米兹(Sad—Ohrmizd)领导下,以登那瓦尔(Denawars)的名称宣告独立,与巴比伦总部分裂。这种局面一直持续到八世纪初,[16]才重新接受巴比伦法王米尔(Mihr,约710—740)的领导。

鉴于记文并未说明智禅师在华活动的具体年代,联系摩尼教东渐历史,智禅师这一位高名重的人物有可能是东方教团诸莫阇中的某一位。他在华活动时间应在六世纪上半叶以前。那么马•阿莫或撒特-奥尔米兹皆有可能。洛阳的吸引力无疑是巨大的,时刻存在的。再往前说,公元10世纪阿拉伯作家奈丁(Al—Nadim)在他的《群书类述》(Kitabal—Fihrist)一书中,提到摩尼曾亲自到中国传教。[17]倘若此说有据,那么智禅师有没有可能是摩尼呢?再一方面,在帕蒂亚文和汉文文献里,都称摩尼为大慈降世,又称“具智法王“,故将记文内“智禅师“和“大慈“理解为摩尼,亦非无据。然而既称“大慈”,又称“禅师”,似欠妥当。此事姑且链接于此。

造像的题名中僧与尼共有二十一人(包括静明在内),都用法名。清信男女二十六人。按照《摩尼光佛教法仪略》规定的五级教阶,僧尼当属第四级一切纯善人,即选民。清信男女当属第五级一切净信听者,即听者。只是六世纪中叶尚无音译和意译的独立汉文称谓,于是比附佛教笼统以僧尼相称,并改用法名,以简代繁了。

背光之右侧有比丘尼十一人。最下一列题名为“天宫主龙相府仕曹参军洛州阳城令青州乐安郡太守梁胡仁,妻韦五光等(下缺字)。”太守夫妇是此宗教活动的支持、庇护者。太守梁胡仁,梁姓当为内入西胡,如《晋书》卷一一八姚兴载记下有西胡梁国儿,《周书》卷十七梁禦传,卷二十七梁春传。[18]“胡仁”是典型的胡名。同时列出妻子姓名显示出她在此事中的特殊作用。其名也有意思,摩尼教经有“五明”、“五明子”之称,“明”与“光”两字字意相通,“五光”或与之相关。

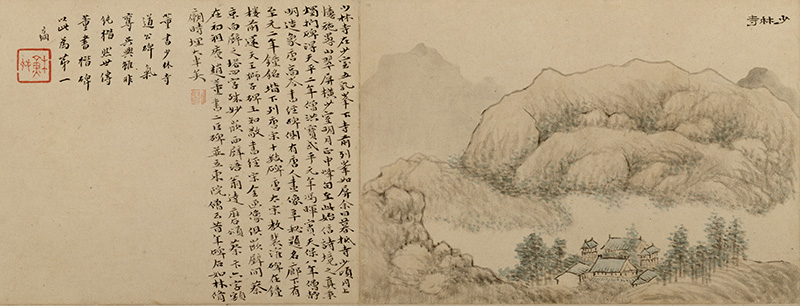

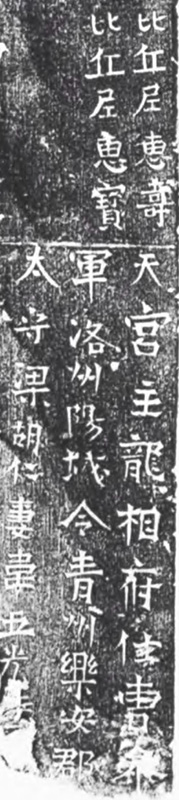

清代金石家黄易于嘉庆元年(1796)曾往洛阳嵩山地区访碑月余。写下《嵩洛访碑日记》,并自绘《嵩洛访碑廿四图》。其中有标题为《少林寺》的一幅。黄易于画册题云:“少林寺在少室五乳峰下,寺前列峰如屏。于日暮抵寺。少顷月上,忆施愚山‘翠屏横少室,明月正中峰’句,至此始信诗境之真。秉烛扪碑,得天平二年僧洪宝,武平元年冯晖宾,天宝八年僧静明造像。”(图三)上述文字表明,当时造像在少林寺中。此石刻还见于以下著录:清代陆耀遹《金石续编》卷二(1874年刊本),陆增祥《八琼室金石补正》卷二十一(1925年嘉业堂刊本)。按语指出铭文中短、荣、岳、猷、贤都用俗写。两书中都认为是佛教造像。大约晚清民国年间石刻不知所在[19],于是不知雕像面貌,只留下了铭文的拓本。笔者未曾见过清代之前的拓本,估计这件石刻在清代才重新被人注意。

图三

注释:

[1] 与该造像记书体相似者如窦泰与妻娄黑女两墓志(天保六年,555年,安阳出土),宋敬业等造塔颂(天保九年,558年,山东益都),徐徹墓志(天保十年,559年,安阳),隽敬碑(皇建元年,560,山东泗水)。分别见《北京图书馆藏历代石刻拓本汇编》,中州古籍出版社,1991,第七册,页45,46,72,80,103。静明修塔造像石刻见于页66。

[2] 唐颜元孙撰,颜真卿书《干禄字书》碑去声部有“奐”字,写法与记文相同,定为俗体。见施安昌编《颜真卿书干禄字书》,紫禁城出版社,1992年,页52。该字字义据《汉语大字典》(袖珍本),四川辞书出版社,湖北人民出版社,1999年,页676。

[3] 这段引文见于《摩尼光佛教法仪略》写本的后一部分,现藏法国巴黎国立图书馆。前一部分S•3969现藏英国国家图书馆。两部分均出自敦煌莫高窟。

[4] 参考(英)李约瑟(Joseph Needham)《中国科学技术史》第四卷•天学,第一分册,科学出版社,1975年,页109。

[5] 《京藏摩尼教经》又称波斯教残经,出自敦煌莫高窟,现藏中国国家图书馆,宇字56号。

[6] 《下部赞》写本出自敦煌莫高窟,现藏伦敦英国国家图书馆,编号S•2659。

[7] 《汉语大辞典》第十册,汉语大辞典出版社,1992年,页335。

[8] 参见慈怡主编《佛光大辞典》,书目文献出版社再版,1989年,页1732。又任继愈主编《宗教大辞典》,上海辞书出版社,1998年。

[9] C•R•C•Allbenny,A Manichaean Psalm—Book(PartⅡ),Stuttgant,1938,157(19-21)。本文引自芮传明《东方摩尼教研究》,上海人民出版社,2009,页261。

[10] 马小鹤《摩尼教与古代西域史研究》中《摩尼教宗教符号妙衣研究》一文,人民大学出版社,2008年,页6-13。

[11] 公元六世纪,中亚阿姆河地区的摩尼教徒在来自美索不达米亚的领袖撒特—奥尔米兹的领导下组成一个新的教派,号称“纯洁者(Denawar)”,势力日大,遂自成一宗。后世的中文典籍便将其教徒音译作“电那勿”。释见Samuyl N.C.Lieu,Manichaeism,1985,pp,83.179。此处引自芮传明《东方摩尼教研究》,上海人民出版社,2009年,页203.。

[12] 林悟殊《福建明教石刻十六字偈考释》,《文史》2004年第1辑

[13] 陈垣《摩尼教入中国考》,收入《陈垣学术论文集》,中华书局,1980年,页336,337。

[14] 陈寅恪《斯坦因Khara—Khoto所获西夏文大般若经考》,见《陈寅恪史学论文选集》1992年,上海古籍出版社,页11。

[15] 周祖谟《洛阳伽蓝记校释》,中华书局,1987年,页132。

[16] 林悟殊《摩尼教及其东渐》,中华书局,1987,页35。B.A.李特文斯基(B.A. litvinsky)主编《中亚文明史》第三卷(马小鹤译),中国对外翻译出版公司,2003年,页354-356。王媛媛《从波斯到中国:摩尼教在中亚和中国的传播》中华书局,2012年,页20—26,193。原引自F.C. Andreas & W. B. Henning,”Mittelira-nische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan Ⅱ”, p.301;H.-J.Klimkeit,Gnosis,p.202。与之对应的帕提亚语本为M216c & M1750,相应的粟特语本为So 13,941(T Ⅱ K)& So 14,285(T Ⅱ D136),见W. Sundermann, Mitteliranische manichäische Texte kirchengeschichtlichen Inhalts,pp.25,34-36.

[17] B•Dodge.The Fihrist of al—Nadim.New youk.1970.P77 笔者未能从该书中查到相关的内容,这里据林悟殊《摩尼教及其东渐》,中华书局,1987,页39。

[18] 姚元薇《北朝胡姓考》,科学出版社,1958年,页60。

[19]清黄易《嵩洛访碑廿四图》现存故宫博物院。据静明等修塔造像题记,此石刻最初和塔在一起,后来迁移。黄易(1744~1802),浙江钱塘(今属杭州)人,号小松、秋盦,又斋号秋景盦、小蓬莱阁等。官兖州府运河同知,癖金石,精篆隶,工丹青,善诗文,生平以诗书画印金石碑版为缘,结交甚广,尤以汉魏碑刻鉴藏而为世人所重。著有《小蓬莱阁金石文字》、《小蓬莱阁金石目》、《嵩洛访碑日记》、《岱岩访古日记》等,另有《小蓬莱阁诗》、《秋盦词草》等刊行。

关键词:静明等修塔造像石刻 摩尼教 摩尼 二宗三际论 智禅师

局部图像分别如下:

背面拓片局部(题记)

背面拓片局部(右上题名)

背面拓片局部(左上题名)

背面拓片局部(右下题名)

背面拓片局部(左下题名)

左侧拓片局部(上部)

左侧拓片局部(下部)

右侧拓片局部(上部)

右侧拓片局部(下部)

2014年3月14日(2014年4月1日修订)

《北齐静明等修塔造像石刻探讨》一文补记

《北齐静明等修塔造像石刻探讨》一文的第四节“摩尼教入中国的早期信息”中曾谈到公元10世纪阿拉伯作家奈丁(AL-Nadim)在《群书类述》中讲摩尼曾到中国传教一事。并于注17说明:笔者未能从该书查到相关内容,仅引自林悟珠殊先生《摩尼教及其东渐》一书。后来承蒙徐文堪先生已将这段文字译出并赐示,译文照录于下:

“阿拉伯文《群书类述》(Kitabal-Fihrist))只是说:沙普尔恩准他所请求的一切,因此,摩尼遂得以向印度、中国以及呼罗珊的居民传教。并且在每一个地区任命一位弟子。”见该书英译本776页及注149。

按译文内的“他”,即指摩尼。萨珊王沙普尔一世(Shahpur I,241-272年在位)对摩尼教取保护态度。

又承林悟殊先生对拙文来函赐教如下:“摩尼教之正式入华传播,就确切的史料而言,目前只能溯至唐代高宗武后时西域摩尼僧之诣阙;但北齐有其活动的雪泥鸿爪,有其某些信息的传播,则大有可能,若非先在民间扬名,焉能‘引起领导高度重视’,得以觐见圣驾?大作力图揭示该碑拓所蕴藏之摩尼教资讯,很有学术意义,难能可贵。顾各种宗教,多有共性,而摩尼教本来就杂揉了诸多异教成份,入华后更不断涂以佛色,因此,在汉文佛教文献和摩尼教经典中,往往可以找到类同相似者,即似佛似摩的表述。至于要把该等表述定性为孰家,则不得不考虑文献产生的年代背景、文献的主体思想等。窃意如果有人要质疑大作,大概亦只能从这个角度:在六世纪中叶有无可能出现如是充斥摩尼教思想的成块碑文,有无可能出现批量汉人(碑刻落名者恐逾百)接受摩尼教的影响?不过,质疑归质疑,说不定日后还有比这更早更明晰的资料发现,毕竟,很多历史现象是我们意想不到的。”

在此,对林悟殊、徐文堪两位先生深表感谢。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫