【庙祀】

【庙祀】

庙祀是建造专门的宗庙对祖先进行祭祀的活动。古代天子、诸侯以及士都可以建庙祭祀祖先,平民则不许。庙祀对维护以家庭为中心的宗法制度、巩固贵族的世袭统治有重要作用。此外,宗庙也往往与社稷并列,作为王室或国家的代称。明代的庙祀是对明朝皇帝的祖先以及去世的历代皇帝的祭祀活动,是一个庞大而复杂的体系。

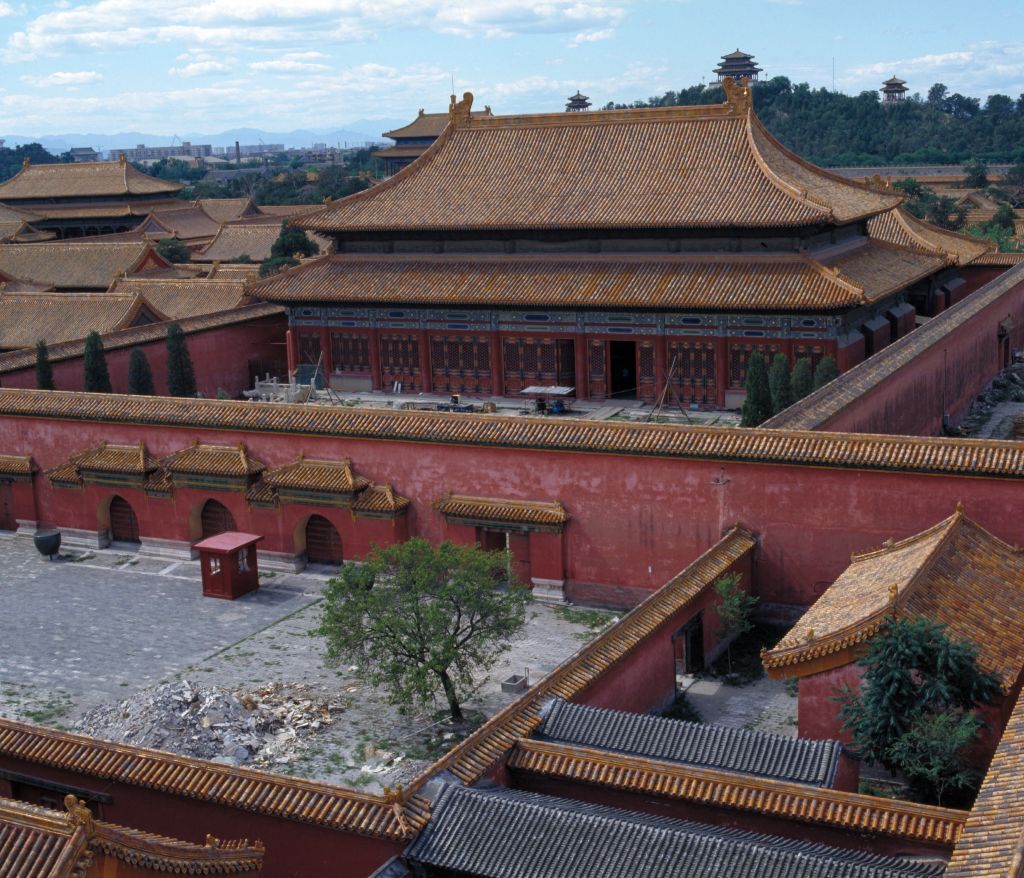

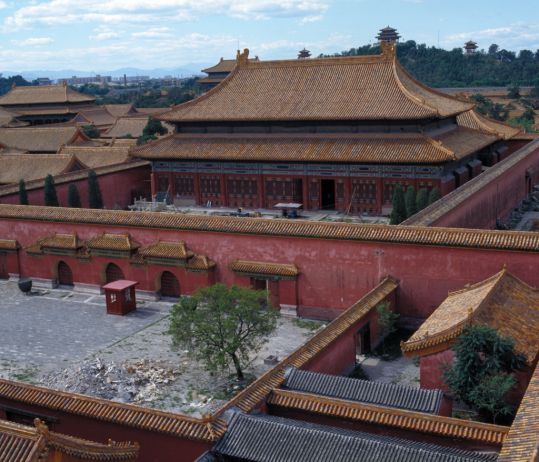

明代庙祀的建筑以太庙为主要代表。明初在皇宫左面建四庙奉祀德祖、懿祖、熙祖、仁祖。洪武九年(1376年)改建太庙,改建后的太庙前为正殿,后为寝殿,两边都建有走廊。寝殿九间,每间为一室,奉安四祖神主,此为同堂异室之制。寝殿中,各神主皆南向。正殿中设各祖神座,以德祖为中,南向,余按昭穆,分别东西向。永乐十八年(1420年),在北京皇宫东南建太庙,如南京之制。

与庙祀相关的其他建筑有奉先殿、奉慈殿、景神殿、庆源殿等。奉先殿于洪武三年(1370年)在乾清宫附近建造,辅助太庙以展示孝思。永乐定都北京后,建北京奉先殿。奉慈殿是成化二十三年(1487年),明孝宗即位后在大内建造,奉安其母孝穆皇太后神主。嘉靖十五年(1536年),罢奉慈殿祭祀,后来升袝皇后神主于太庙或奉先殿等处。景神殿,嘉靖十五年改世庙正殿名为景神殿,寝殿名为永孝殿,在里面奉藏祖宗帝后的画像。庆源殿,嘉靖帝的家庙,隆庆元年(1567年)改为此名。

与庙祀的相关活动有上庙号,荐谥号,时享,祫祭,奉祧,升袝,大禘等。皇帝去世后都要上相应的庙号和谥号,这是与庙祀相关的一个重要内容。时享是对宗庙的四时祭祀活动,洪武二十六年(1393年)定时享仪,时享时有亲王和功臣配享。祫祭是集合远近祖先神主在太庙进行合祭的活动,明初在年终之日举行,与四时祭祀合为五享,嘉靖十年(1531年)改为每年十一月中旬举行。奉祧是因太庙已满,依制迁世次疏远的祖先神主于祧庙的活动。明宪宗成化二十三年(1487年),宪宗将升袝,而九庙已满,于是奉祧懿祖,后来又因孝宗、武宗升袝,奉祧熙祖、仁祖。嘉靖十年,命祧德祖,以太祖神主居寝殿中间一室,为不迁之祖。嘉靖十四年(1535年)建世庙及昭穆群庙于太庙左右,皆正殿五间,寝殿三间,太庙专奉太祖。大禘是对始祖所出之帝王进行祭祀的活动,明初以不知始祖之所出不举行禘祭。嘉靖十年,设虚位以禘皇初祖,以太祖配享,后罢。 明代宫廷的祭祖日期历朝屡有变更,但大体上仍循年祭(年节祭祀)、月祭(每月朔、望)、日祭(祖先诞辰、忌日)等祭祀规仪。在明代宫廷进行祭祖活动时,有时皇帝亲临太庙主祭,有时则遣官祭祀历代皇帝陵寝。

明代庙祀的建筑以太庙为主要代表。明初在皇宫左面建四庙奉祀德祖、懿祖、熙祖、仁祖。洪武九年(1376年)改建太庙,改建后的太庙前为正殿,后为寝殿,两边都建有走廊。寝殿九间,每间为一室,奉安四祖神主,此为同堂异室之制。寝殿中,各神主皆南向。正殿中设各祖神座,以德祖为中,南向,余按昭穆,分别东西向。永乐十八年(1420年),在北京皇宫东南建太庙,如南京之制。

与庙祀相关的其他建筑有奉先殿、奉慈殿、景神殿、庆源殿等。奉先殿于洪武三年(1370年)在乾清宫附近建造,辅助太庙以展示孝思。永乐定都北京后,建北京奉先殿。奉慈殿是成化二十三年(1487年),明孝宗即位后在大内建造,奉安其母孝穆皇太后神主。嘉靖十五年(1536年),罢奉慈殿祭祀,后来升袝皇后神主于太庙或奉先殿等处。景神殿,嘉靖十五年改世庙正殿名为景神殿,寝殿名为永孝殿,在里面奉藏祖宗帝后的画像。庆源殿,嘉靖帝的家庙,隆庆元年(1567年)改为此名。

与庙祀的相关活动有上庙号,荐谥号,时享,祫祭,奉祧,升袝,大禘等。皇帝去世后都要上相应的庙号和谥号,这是与庙祀相关的一个重要内容。时享是对宗庙的四时祭祀活动,洪武二十六年(1393年)定时享仪,时享时有亲王和功臣配享。祫祭是集合远近祖先神主在太庙进行合祭的活动,明初在年终之日举行,与四时祭祀合为五享,嘉靖十年(1531年)改为每年十一月中旬举行。奉祧是因太庙已满,依制迁世次疏远的祖先神主于祧庙的活动。明宪宗成化二十三年(1487年),宪宗将升袝,而九庙已满,于是奉祧懿祖,后来又因孝宗、武宗升袝,奉祧熙祖、仁祖。嘉靖十年,命祧德祖,以太祖神主居寝殿中间一室,为不迁之祖。嘉靖十四年(1535年)建世庙及昭穆群庙于太庙左右,皆正殿五间,寝殿三间,太庙专奉太祖。大禘是对始祖所出之帝王进行祭祀的活动,明初以不知始祖之所出不举行禘祭。嘉靖十年,设虚位以禘皇初祖,以太祖配享,后罢。 明代宫廷的祭祖日期历朝屡有变更,但大体上仍循年祭(年节祭祀)、月祭(每月朔、望)、日祭(祖先诞辰、忌日)等祭祀规仪。在明代宫廷进行祭祖活动时,有时皇帝亲临太庙主祭,有时则遣官祭祀历代皇帝陵寝。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫