【孝陵】

【孝陵】

大

中

小

孝陵是清世祖福临(顺治皇帝)的陵寝,是清王朝入关后在关内营建的第一座陵寝,是清东陵的首陵(也称主陵),也是清陵中规模最大的陵寝。

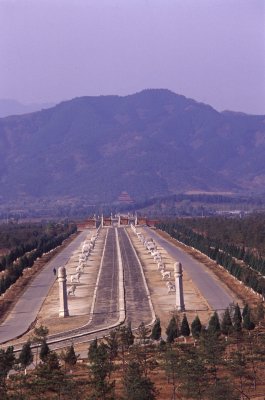

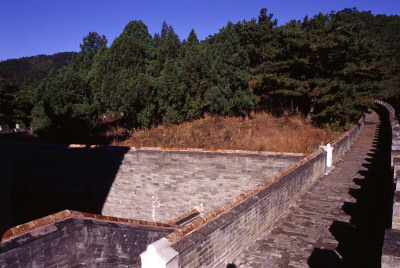

孝陵以昌瑞山为祖山(靠山),以影壁山为案山,以金星山为朝山(也称照山),其数十座建筑和石雕沿着这三山的连线疏密有致地排列开来,长达6km,成为气势磅礴的陵园中轴线。孝陵坐北朝南,从第一座建筑石牌坊起,向北依次为:下马碑、东西班房、大红门、具服殿、圣德神功碑楼、石像生、东西班房、龙凤门、一孔桥、七孔桥、五孔桥、下马碑、三路三孔拱桥、神道碑亭、东西朝房、东西班房、隆恩门、东西焚帛炉、东西配殿、隆恩殿、三座门、二柱门、石祭台、方城、明楼、宝城、宝顶,宝顶下是地宫,陵前左侧是神厨库。这数十座形式各异、大小不一的建筑和石雕由一条宽约10米以砖石铺砌的神道连接起来,形成一个完整的序列。

孝陵的陵址是世祖福临亲自选定的,但由于当时仍在定鼎初期,战争不断,灾害频仍,国库空虚,加之福临英年早逝,其生前未建陵寝。福临驾崩当年,即顺治十八年(1661年)开始筹建陵寝,康熙元年(1662年)九月破土,康熙二年(1663年)二月动工兴建。由于当时经费不足,福临又停灵待葬,清廷不得已拆用了北京北海西岸的一组明代建筑--清馥殿的部分旧料。地宫建成后,福临及其二位皇后先行入葬,地面其它建筑继续营建,大约完工于康熙十二年(1673年)以后。

孝陵地宫内共葬3人,即清世祖福临、孝康章皇后和孝献皇后。由于当时清朝仍盛行关外的火化旧俗,所以福临及其二位皇后死后均为火化,地宫内并无棺椁,只有3个“宝宫”。

孝陵是清王朝仿照明陵规制在关内营建的第一座皇陵,成为后世清陵的模式和蓝本。

孝陵以昌瑞山为祖山(靠山),以影壁山为案山,以金星山为朝山(也称照山),其数十座建筑和石雕沿着这三山的连线疏密有致地排列开来,长达6km,成为气势磅礴的陵园中轴线。孝陵坐北朝南,从第一座建筑石牌坊起,向北依次为:下马碑、东西班房、大红门、具服殿、圣德神功碑楼、石像生、东西班房、龙凤门、一孔桥、七孔桥、五孔桥、下马碑、三路三孔拱桥、神道碑亭、东西朝房、东西班房、隆恩门、东西焚帛炉、东西配殿、隆恩殿、三座门、二柱门、石祭台、方城、明楼、宝城、宝顶,宝顶下是地宫,陵前左侧是神厨库。这数十座形式各异、大小不一的建筑和石雕由一条宽约10米以砖石铺砌的神道连接起来,形成一个完整的序列。

孝陵的陵址是世祖福临亲自选定的,但由于当时仍在定鼎初期,战争不断,灾害频仍,国库空虚,加之福临英年早逝,其生前未建陵寝。福临驾崩当年,即顺治十八年(1661年)开始筹建陵寝,康熙元年(1662年)九月破土,康熙二年(1663年)二月动工兴建。由于当时经费不足,福临又停灵待葬,清廷不得已拆用了北京北海西岸的一组明代建筑--清馥殿的部分旧料。地宫建成后,福临及其二位皇后先行入葬,地面其它建筑继续营建,大约完工于康熙十二年(1673年)以后。

孝陵地宫内共葬3人,即清世祖福临、孝康章皇后和孝献皇后。由于当时清朝仍盛行关外的火化旧俗,所以福临及其二位皇后死后均为火化,地宫内并无棺椁,只有3个“宝宫”。

孝陵是清王朝仿照明陵规制在关内营建的第一座皇陵,成为后世清陵的模式和蓝本。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫