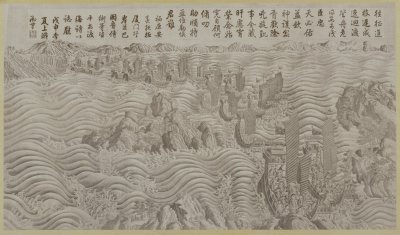

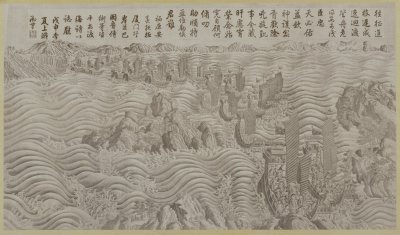

郑成功(1624—1662年),本名森,字大木,福建南安人。明清之际收复台湾的名将,伟大的民族英雄。弘光时监生。隆武帝赐姓朱,号国姓爷。永历帝封为延平郡王。曾在广东、福建、南京率兵反抗清朝的统治。清顺治十八年(1661年,明永历十五年),率兵从厦门出发,经澎湖,在台湾禾寮港(今台南境内)登陆,围攻荷兰总督所在地赤嵌城(今台南安平)。经过八个月的战斗击溃敌人。康熙元年(1662年)二月一日,荷兰总督揆一投降,台湾重回中国。郑成功在台湾建立行政机构,实行屯田,推进了台湾经济的发展。收复台湾五个月后病故,子郑经嗣位。

顺治十八年(1661年),在东南沿海坚持抗清斗争的郑成功率师东征,收复了被荷兰殖民者强占38年之久的台湾。郑成功于该年去世后,继位的郑经以及其后的郑克塽都继续坚持抗清立场,妄图自立一国。清王朝收复台湾的策略总的来说是剿抚并用,但前后期有所不同。康熙二十年(1681年)以前,大陆战事不断,清朝海军力量比较弱小,所以对台湾郑氏政权以抚为主;康熙二十年以后,对郑氏政权则因剿寓抚。

在双方的和谈中,郑氏政权坚持让台湾依“朝鲜事例”,实质是试图将台湾变成纯粹意义上的“外国”,这是清王朝所不能接受的。故双方的多次和谈都归于失败。但清王朝的招抚政策也取得了明显的成效,郑氏政权的大量官兵投降了清朝,这就严重削弱了郑氏势力,提高了清军的战斗力尤其是水战能力,清军逐渐由劣势变为优势。

康熙二十年,清政府平定了三藩之乱,收复台湾的时机逐渐成熟。同时,郑氏政权动荡不安,内部矛盾尖锐,官民不服,将士离心。该年郑经病死,大臣冯锡范等人发动政变,拥立年仅12岁的郑克塽继位,借机篡夺大权。在与清王朝的对抗中,郑氏政权统治下的百姓要承担沉重的赋税和兵役负担,阶级矛盾非常尖锐;各地驻兵不服水土,筑城疲劳,兵士不满。基于这种情况,康熙皇帝大胆任用熟悉海战的施琅为福建水师提督,授其全权收复台湾。施琅认为澎湖列岛是台湾的门户,决定先占该地,可使台湾不攻自破。台湾方面也积极备战,加强了防务,派最得力的战将刘国轩守卫澎湖。康熙二十二年(1683年)七月,双方在澎湖展开激战。在这场海战中,清军全歼了郑军主力。困守孤岛的郑克塽见大势已去,投降了清王朝。

台湾回归后,围绕台湾的未来朝廷中又出现分歧。李光地等人主张放弃台湾,把台湾赐给荷兰人。施琅等人认为不可放弃台湾,“弃之必酿成大祸,留之则永固边圉”。康熙采纳施琅等人的建议,在台湾设台湾府,隶属于福建。台湾府下设三县——台湾县(今台南)、凤山县(高雄)、诸罗县(嘉义),派总兵官一员率官兵八千驻防台湾,所建台湾府县组织完全与内地相同。这就加强了中央对台湾的管辖,有力地维护了祖国领土主权的完整。

政治上的统一为台湾的经济开发提供了必要的条件。清朝政府采取了类似内地的“更名田”制度,大大激发了农民开垦新耕地的积极性。赋役制度也相应进行改革,把原来“就田征谷,计口输钱”的办法改成和内地一样的一条鞭税制,按田地数量和等级征收赋税。康熙还在驻台士兵中试行屯戍法,“半为镇守,半为屯田”。其后,福建沿海福、兴、漳、泉四府之民大量流入台湾,垦殖土地。台湾土地面积不断增加,康熙四十九年(1710年)增至三万零一百零九甲,比刚收复台湾时增长了50%。伴随土地的开发,粮食产量逐年增长,甚至运到内地贩卖,土地的增多也推动了甘薯种植和制糖业的发展。为适应经济发展的需要,康熙二十八年(1689年),康熙帝特命台湾府开炉铸币。当时府一级本无铸币权,允其鼓铸,是考虑到其特殊的情况和重要的地位。清王朝还在台湾郡县设立各类学校,文化教育也得到一定程度的发展。

郑成功

郑经

明朝末年从荷兰殖民主义者手中收复台湾和治理台湾的民族英雄郑成功之子。崇祯十五年(1642年)郑成功病逝后,郑经继郑成功延平郡王之位,以后逐渐形成与清廷相抗衡的地方割据势力。三藩叛乱时,曾乘机进攻福建、广东。康熙二十年(1681年)病死台湾。两年后,台湾被康熙发兵收复。

郑克塽

郑克塽(1670—1707年),福建南安人。郑成功孙,郑经次子。清康熙二十年(1681年)由冯锡范拥立嗣为延平王,年仅22岁。因年幼不能理事,将大权交给冯锡范,使得台湾人心离散。康熙二十二年(1683年),施琅攻台,郑克塽遣其将刘国轩率二万人守澎湖。六月,清军乘南风登铜山,入八罩屿,攻澎湖,击沉船二百。刘国轩以小舟走台湾。郑克塽无力抵抗,于七月遣使请降。施琅上疏清廷,康熙降敕宣抚,克塽上降表。八月克塽及刘国轩、冯锡范率诸将吏出降。封海澄公,隶正红旗汉军。康熙四十六年(1707年)病故。无袭。

三藩

封建王国的属国或属地一般称藩,以后泛指获封号的亲王。三藩是明末降清后被封为平西王的吴三桂、平南王的尚可喜、靖南王的耿仲明三人。吴、耿、尚三人在清初镇压和平息各地抗清运动、推进清朝对全国的统一的战争中,起了马前卒作用。吴三桂为三藩之首,他镇守云南后,靠手中重兵,逐渐形成对清廷颇具威胁的割据势力。康熙十二年(1673年),康熙皇帝为巩固统一,实行撤藩。吴三桂借机反叛,自称周王。尚可喜之子尚之信、耿仲明之孙耿精忠随之响应,大有割据半壁江山之势。面对三藩的嚣张气焰,康熙果断发兵平叛。经过8年激战,三藩之乱彻底平定。

提督

清代设提督军务总兵官,简称提督,俗称“军门”或“提台”,为武职从一品官,为各省绿营的最高长官,管理一省军政,节制全省各镇总兵。

康熙皇帝

刘国轩

刘国轩(1629—约1693年),明末清初福建汀州(今福建长汀)人。明隆武二年(1646年,清顺治三年),清军入闽,刘国轩从军为把总。永历八年(1654年,清顺治十一年),郑成功克漳州后刘国轩归降,擢为护卫后镇,郑成功北伐、收复台湾时皆立大功,升为大将。郑经时代,掌台湾军事。清康熙五年(1666年)晋右武卫。康熙十三年(1674年)随郑经出师福建,多次击败清军,成为郑经倚重的战将。康熙十七年(1678年),郑经遣刘国轩攻海澄、漳平、同安、惠安诸县,进逼泉州。康熙二十年(1681年)因与冯锡范拥立郑克塽有功,晋武平侯。康熙二十二年(1683年),施琅率领三万大军渡海攻台。郑克塽遣刘国轩率二万人守澎湖,与施琅对决。兵败后刘国轩乘小舟走台湾。郑克塽遣使请降后其随郑克塽、冯锡范率诸将吏出降。封伯爵,授天津总兵,赐第宅。

李光地

李光地(1642—1718年),字晋卿,号厚庵、榕村,福建安溪县人。精天文、地理、经学、小学。清康熙九年(1670年)进士,十七年(1678年)迁翰林学士,十九年(1680年)授内阁学士。李光地建议取台湾,推荐施琅担当重任。二十五年(1686年),授翰林院掌院学士,直经筵,兼充日讲起居注官,教习庶吉士。三十年(1691年),典会试,偕侍郎博霁、徐廷玺、原任河督靳辅勘视河工。三十三年(1694年),督顺天学政。三十六年(1697年),授工部侍郎。三十七年(1698年),出为直隶巡抚,治理水患。四十四年(1705年),拜文渊阁大学士。五十七年(1718年)卒,谥文贞。雍正初,赠太子太傅,祀贤良祠。著有《榕村韵书》、《韵笺 》等书。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫