冯铨(1595—1672年),字振鹭,河北涿州人。明万历四十一年(1613年)进士。天启年间任文渊阁大学士兼户部尚书。入清,受摄政王多尔衮征用,以大学士原衔入内院佐理机务。官至中和殿大学士。康熙年间卒,谥“文敏”,旋被削谥。

清顺治二年(1645年),清廷下诏修《明史》,命洪承畴、冯铨、范文程等负责纂修。但因当时政局不稳,用人亦不当,史料缺乏,实录不全,献书者极少,故修史条件不成熟,牵延时日,无成绩可言。

康熙十八年(1679年),清朝统治日趋稳固。这时朝廷开博学弘儒科,招揽名士遗民,号召举荐有才之士重新开馆修史。史局初开,以徐元文为监修,叶方霭、张玉书为总裁,当时不少有名的学者陆续进入史馆,如张烈、乔莱、朱彝尊等人,这一次才正式开始了实实在在的编纂工作。这期间对史稿的编纂出力最多的为万斯同,他在史馆的20年中,凡史馆中的大事,纂修的稿件,都由他复审、改定,实际上起着总裁的作用。

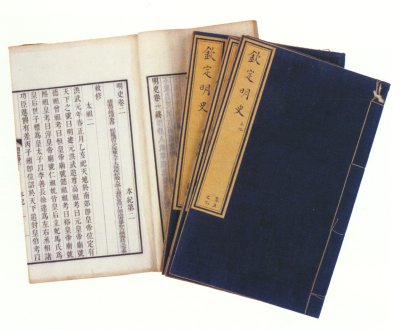

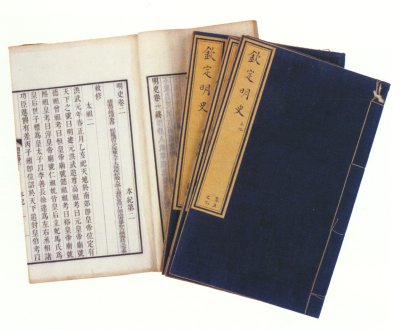

雍正元年(1723年),清廷重开史局续修《明史》,以张廷玉、朱轼等为总裁,并设纂修官25人。他们以王鸿绪《明史稿》为据,增删修改,于雍正十三年(1735年)成书。乾隆四年(1739年)刊印完毕,《明史》终于诞生。

《明史》从开始编书到最后刊印共用了95年时间。清朝修撰《明史》,参考资料之富,动用人力之多,堪称空前之举。清统治者如此重视编修《明史》,是为通过纂修《明史》来宣扬封建理学,达到巩固其统治的目的。《明史》大力宣扬儒家的纲常名教,并以纲常名教作为编纂的指导思想。

值得强调的是,许多因素影响了《明史》的编纂。史官的阶级立场、自身素质以及修史中人员的更换和调动都影响了史书的编写。由于撰写人员非常多,各人意见不一,导致许多地方出现错误、遗漏和矛盾等现象。此外,《明史》的编纂涉及明清两朝的关系、清统治者与其它民族之间的关系等问题。清朝的思想控制和文化专制使修史人员顾忌重重,都要仰承“钦定”,这些都极大地影响了史书的编撰。

《明史》分本纪24卷,志75卷,表13卷,列传220卷,目录4卷,总计336卷。因最后进呈者为张廷玉,所以署名为张廷玉等撰。《明史》的卷数在二十四史中占第二位。

《明史》编纂时间长,又是朝廷出面,资料比较详实可信。《明史》主要以官修的《实录》和《明会典》为依据。此外,还有大量的私人著作供参考,如焦竑的《国史献征录》、朱国桢的《明史概》、何乔远的《名山藏》等。在材料的取舍上,也比较谨慎。

《明史》记载了明朝近300年(1352—1644年)的历史,记载的内容基本上反映了明朝的实际情况。清朝统治者修明史的主观目的是想以明朝的兴亡作为自己的借鉴,故《明史》大体上反映了那个时代的真实情况。书中较客观地记载了阶级矛盾和统治阶级的内部矛盾,对明朝统治的腐朽与黑暗也给予了一定程度的揭露。编者从其阶级立场出发虽然对一些事实作了不同程度的歪曲,但它毕竟较真实地反映了那个时代的情况,从而留下了大量的宝贵史料。《明史》对于人物的评价,其立场和是非观念比较明确。

《明史》也存在一系列缺陷。同其他正史一样,《明史》也同样偏重政治,忽视经济科技。书中很少涉及地主庄田、佃户等反映阶级剥削本质方面的内容,更未谈及农业科学技术。外交方面,虽设置明朝与周边各国经济交流的篇章,但对郑和下西洋这种有世界意义的壮举以及欧人东来的历史都叙述得过于简略。《明史》对史实歪曲忌讳之处很多,对清入关前的历史则隐讳不录。涉及明清关系和清军入关以前的史实及对南明诸王的记载也多所隐讳等。但《明史》仍不失为官修正史中一部比较完善的作品。

冯铨

洪承畴

洪承畴(1593—1665年),字亨九,福建南安人。明万历进士。崇祯初年为西陲大将,曾镇压李自成农民起义军。崇祯十二年(1639年)改督蓟辽。崇祯十四年(1641年)率军前往松锦以解清军之围,兵败被俘降清。顺治元年(1644年)任内秘书院大学士,次年总督军务,招抚江南诸省,在清军攻取江南方面军功尤隆。顺治十五年(1658年)授武英殿大学士,十八年(1661年)致仕,后病死。

实录

古代编年体文献之一。记述方式以时间先后为序,以最高统治者——皇帝为中心,既记其言行动止,还兼记一朝国政大事。实录的史料来源主要是时政记、起居注和日录。 实录最早产生于南朝萧梁时期。自唐代开始,前朝皇帝去世,后嗣之君即诏令史官为先君撰修实录。此后,历代皆视实录为必备之作。清代专设有实录馆,不仅由大臣主持纂修,还要由皇帝御审“钦定”。

徐元文

徐元文(1634—1691年),字公肃,号立斋,昆山(今属江苏)人。清顺治时期状元,授修撰。江南奏销案起,名列逋赋册中,降銮仪卫经历,四年后始复官。康熙十四年(1675年)充翰林院掌院学士,后招为《明史》监修总裁官。康熙二十八年(1689年)拜文华殿大学士。次年,为两江总督傅拉塔疏劾纵容子侄收受贿赂等,休致回籍。与兄乾学、秉义并称“昆山三徐”。著有《含经堂集》。

张玉书

张玉书(1642—1711年),字素存,号润甫,江苏丹徒(今江苏镇江)人。清顺治十八年(1661年)进士,官至文华殿大学士兼户部尚书,历官50年,久任机务,直亮清勤,朝廷依以为重。先后出任《平定朔漠方略》、《佩文韵府》、《康熙字典》的总裁官。工于古文辞,著有《文贞集》12卷。卒谥“文贞”。

朱彝尊

朱彝尊(1629—1709年),字锡鬯,号竹垞,别号金风亭长、小长芦钓鱼师等,秀水(今浙江嘉兴)人。清康熙十八年(1679年)以鸿博官检讨,后入直内廷。工诗,与王士祯齐名。精于金石考据之学。书工古隶,笔意秀劲,韵致超逸。清包世臣在《艺舟双楫》中将他的隶书定为逸品下。亦工画。因学识渊博,深得康熙皇帝赏识,曾参与编纂《明史》。为完成《日下旧闻》一书,他不仅摘录古书,且逐一实地考察对照:“雄关绝障,策屐登临;名刹高台,按图指索。认籀文于甫草,最详同马攻车;剔碑版于荒苔,尽访吉金贞石。”历尽辛苦,终成此书。著有《曝书亭集》等书行世。

万斯同

万斯同(1638—1702年),字季野,号石园,浙江鄞县人。清代史学家,博通诸史。康熙十八年(1679年)以布衣身份入史局,参修《明史》。他拟类分题,制定体例,对《明史》的贡献甚大。著有《历代史表》、《儒林宗派》等书。

张廷玉

张廷玉(1672—1755年),字衡臣,一字砚斋,安徽桐城人。清代大学士张英次子,康熙三十六年(1697年)进士,授检讨,历任侍讲学士、内阁大学士和刑部侍郎等要职。雍正年间,擢礼部尚书,值南书房,又进保和殿大学士兼吏部尚书。与鄂尔泰同为军机大臣,时军机处初建,规制多所定议。以周敏勤慎,为世宗所倚重。乾隆十四年(1749年),以老病退休。立朝50年,富贵寿考号为清代之最,然以乞身后恩典事,临去曾受斥责。卒谥文和,有《传经堂集》。

王鸿绪

王鸿绪(1645—1723年),字季友,号俨斋,华亭(今上海松江)人。清康熙年间进士,康熙三十三年(1694年)被任命为《明史》总裁,独自担负《明史》全稿的审核修改工作。《明史》能够成为二十四史中备受推崇的典籍,与王鸿绪的贡献是分不开的。

钦定

凡皇帝亲自裁定的事项为钦定。

本纪

纪传体史书中帝王的传记。清内府将各朝帝王的《本纪》单独缮写成帙,列架陈设,有彰显和敬承之意。

会典

记载一个朝代官署职掌制度的书。唐代时有《唐六典》,虽为六,实包括中央地方所有官署的体制。明清时改称会典,仍以六部为纲。清又有会典则例与会典并行。

《实录》

史书的一种体裁。专记某一皇帝统治时期的大事,并有相关臣僚的小传。最早有南朝梁周兴嗣所撰《梁皇帝实录》,记梁元帝事。自唐初以后,每一皇帝殁后,继嗣之君必敕史臣撰修实录。五代、宋、辽、金、元、明、清因之,沿为定制,至清末光绪朝止。历代实录共有一百一十余部,但绝大多数已佚。唐代仅存韩愈撰《顺宗实录》,宋代仅存钱若水、杨亿等撰《太宗实录》残本二十卷。较完整的为明、清各朝实录。又私人记载祖先事迹的文字,有时也称实录,如唐李翱撰《皇祖实录》。

焦竑

焦竑(1540—1620年),字弱侯,号漪园、澹园,江宁(今南京)人。明万历进士第一,官翰林院修撰。著作甚丰,有《澹园集》(正、续编)、《焦氏笔乘》、《焦氏类村》、《国朝献征录》、《国乐经籍志》、《老子翼》、《庄子翼》等。

南明

南明是明末北京失陷后,朱姓宗室在南方建立的诸政权,包括福王弘光政权、唐王隆武政权、鲁王政权、唐王绍武政权、桂王永历政权等,其中影响较大的是弘光和永历政权。清顺治元年(1644年)五月十五日,福王朱由崧在丹阳总督马士英等人拥戴下在南京称帝,建元弘光。福王政权内部存在激烈的党争和内战,只有兵部尚书史可法督师坚守扬州。后清军攻下扬州,杀害了史可法,并屠城。五月清军占南京,俘虏福王,弘光政权仅仅维持一年就灭亡了。当年六月,鲁王朱以海监国于绍兴,建立政权。鲁王依据钱塘江天险与清军相持一年,至顺治三年(1646年)五月绍兴城破,鲁王出走而覆灭。在鲁王监国的同时,故明官吏黄道周和军阀郑芝龙等迎唐王朱聿键在福州称帝,建号隆武,但与鲁王政权为争“正统”而水火不容。清廷诱降郑芝龙,消灭了隆武政权。顺治三年十一月,隆武帝之弟在广州称帝,年号绍武,仅过40多天便在清军的进攻下灭亡了。绍武政权创立的同时,由两广官吏瞿式耜、丁魁楚在广东肇庆拥立桂王朱由榔为帝,改元永历。初与唐王绍武政权互争“正统”,清军乘其内战攻入广东,桂王奔逃于两广。由于何腾蛟、堵胤锡、瞿式耜等将领力战,并得到大顺军、大西军的支持,其政权得以维持。顺治十三年(1656年)李定国迎桂王到云南。顺治十五年(1658年)吴三桂攻入云南,于顺治十八年(1661年)入缅甸俘获桂王,支撑16年之久的永历政权终于灭亡了。至此,南明政权结束。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫