【《古今图书集成》】

【《古今图书集成》】

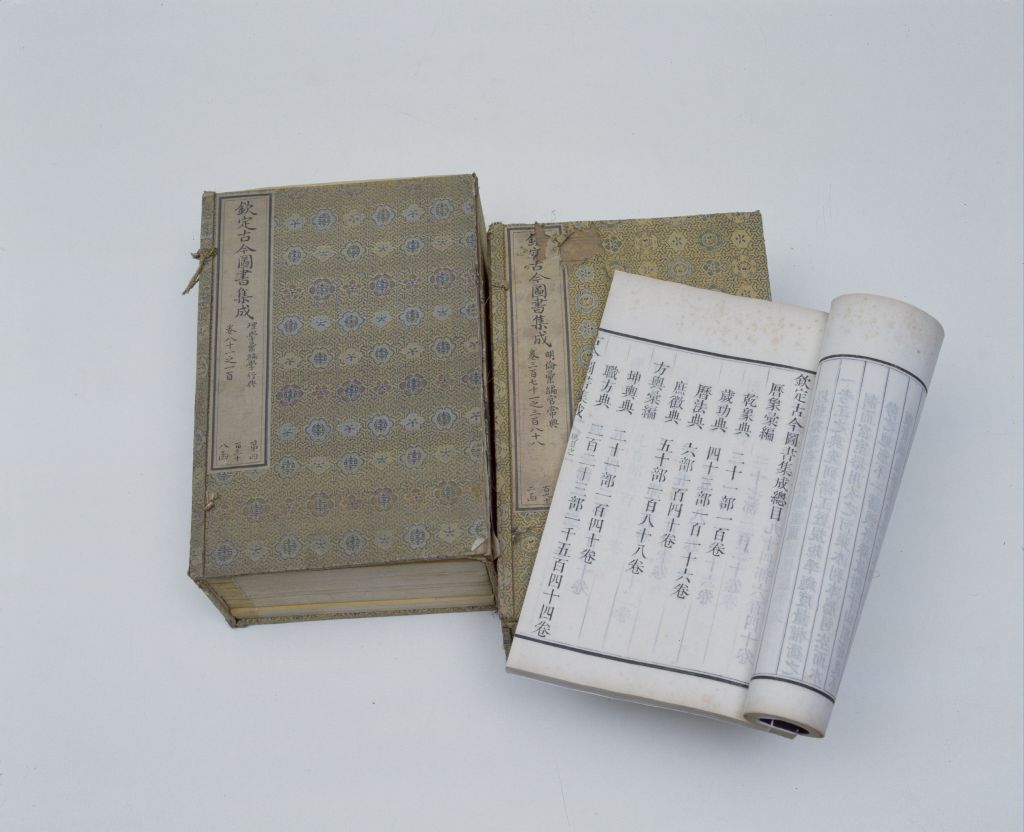

《古今图书集成》,清代类书,为古今类书之集大成者。原编纂人陈梦雷曾受命于西苑教康熙皇帝皇三子诚亲王胤祉读书。期间,陈氏利用王府及本人藏书,着手编纂,初名《文献汇编》或称《古今图书汇编》,后改名《古今图书集成》。康熙四十年(1701年)至四十五年(1706年)初稿完成并缮成清本,另写目录一册,交诚亲王奏进。经康熙皇帝同意,原拟交付武英殿刊印,由于时日迁延,迟迟未予付梓。

康熙末年,诸子争立,雍正皇帝继位后,陈梦雷又谪塞外。雍正帝另派蒋廷锡任总纂,重新整理《古今图书集成》。雍正三年(1725年)改编成书,全书按类编排,分为6编,32典,6109部,共1万卷,约 1.6 亿字。历象编有乾象、岁功、历法、庶征四典;方舆编有坤舆、职方、山川、边裔四典;明伦编有皇极、宫闱、官常、家范、交谊、氏族、人事、闺媛八典;博物编有艺术、神异、禽虫、草木四典;理学编有经籍、学行、文学、字学四典;经济编有选举、铨衡、食货、礼仪、乐律、戎政、祥刑、考工八典。典下列部,每部多至数百数十卷,也有一卷而十余部者。每部根据内容有汇考、总论、图表、列传、艺文、选句、纪事、杂录、外编等篇。雍正四年(1726年)初雍正帝御制序文,并于六年(1728年)以铜活字排印成书。

《古今图书集成》的编纂体例与清代一般官修图书不同,书中不列参加编纂者的职衔姓名,只有雍正帝的御制序文和蒋廷锡的进书表。雍正六年(1728年)排印的《古今图书集成》选用开化纸和太史连纸(与开化纸质地略同,颜色稍黄)两种纸张印刷,细软洁白,印刷精良,装帧富丽大方。每半叶9行,行20字。白口,四周双边,书中附图以木刻雕版印制。由于卷帙浩繁,只印成64部,另样书一部。印数既少,当时即为珍本。于宫内文渊阁、皇极殿、乾清宫各贮存一部之外,存藏《四库全书》的其它六阁各贮存一部。今仅故宫博物院、北京图书馆等处藏存全帙。《古今图书集成》第二次印本称“铅字本”或“扁字本”。光绪十年(1884年)由英国人美查等发起,设立图书集成印书馆,用三号扁体铅字排印,费时4年,于光绪十四年(1888年)印成,绘图部分为石印,用的是史连纸。每半页12行,行38字,细黑口,单栏,鱼尾下小字印明汇编、典、卷、部、项目、页数。共印1500部,每部分1620册,另有8册目录。《古今图书集成》第三次印本称“同文版”、“光绪版”。光绪十六年(1890年),光绪皇帝下令石印,由上海同文书局承办,于光绪二十年(1894年)完成,照殿本原式印出100部。此版增刊了《考证》24卷,订正了引文的错误及脱缺,皆核对原书,每书正文仍是5020册,合《考证》24册,共5044册。此次印刷校正详细,加工精细,所以印出的本子墨色鲜明,胜过殿本,但流传稀少。《古今图书集成》第四次印本称“中华书局版”,1934年由上海中华书局缩小影印,它是依康有为所藏的铜活字原印本缩小印刷,将原书9页缩为1页,仍旧白口,四周双边。每半页27行,行20字,双线,单鱼尾,鱼尾下小字印明汇编、典、卷、部,中缝下端双行分印册次、页码和“中华书局印”字样。此版校勘精细,字迹清晰,墨色均匀,查阅方便,切合实用,是迄今最通行、最精善的本子。《古今图书集成》可用于查考政治、经济、历史、文化、典章制度等方面的材料,也可用来辑佚和校勘古书,史料价值颇高。

康熙末年,诸子争立,雍正皇帝继位后,陈梦雷又谪塞外。雍正帝另派蒋廷锡任总纂,重新整理《古今图书集成》。雍正三年(1725年)改编成书,全书按类编排,分为6编,32典,6109部,共1万卷,约 1.6 亿字。历象编有乾象、岁功、历法、庶征四典;方舆编有坤舆、职方、山川、边裔四典;明伦编有皇极、宫闱、官常、家范、交谊、氏族、人事、闺媛八典;博物编有艺术、神异、禽虫、草木四典;理学编有经籍、学行、文学、字学四典;经济编有选举、铨衡、食货、礼仪、乐律、戎政、祥刑、考工八典。典下列部,每部多至数百数十卷,也有一卷而十余部者。每部根据内容有汇考、总论、图表、列传、艺文、选句、纪事、杂录、外编等篇。雍正四年(1726年)初雍正帝御制序文,并于六年(1728年)以铜活字排印成书。

《古今图书集成》的编纂体例与清代一般官修图书不同,书中不列参加编纂者的职衔姓名,只有雍正帝的御制序文和蒋廷锡的进书表。雍正六年(1728年)排印的《古今图书集成》选用开化纸和太史连纸(与开化纸质地略同,颜色稍黄)两种纸张印刷,细软洁白,印刷精良,装帧富丽大方。每半叶9行,行20字。白口,四周双边,书中附图以木刻雕版印制。由于卷帙浩繁,只印成64部,另样书一部。印数既少,当时即为珍本。于宫内文渊阁、皇极殿、乾清宫各贮存一部之外,存藏《四库全书》的其它六阁各贮存一部。今仅故宫博物院、北京图书馆等处藏存全帙。《古今图书集成》第二次印本称“铅字本”或“扁字本”。光绪十年(1884年)由英国人美查等发起,设立图书集成印书馆,用三号扁体铅字排印,费时4年,于光绪十四年(1888年)印成,绘图部分为石印,用的是史连纸。每半页12行,行38字,细黑口,单栏,鱼尾下小字印明汇编、典、卷、部、项目、页数。共印1500部,每部分1620册,另有8册目录。《古今图书集成》第三次印本称“同文版”、“光绪版”。光绪十六年(1890年),光绪皇帝下令石印,由上海同文书局承办,于光绪二十年(1894年)完成,照殿本原式印出100部。此版增刊了《考证》24卷,订正了引文的错误及脱缺,皆核对原书,每书正文仍是5020册,合《考证》24册,共5044册。此次印刷校正详细,加工精细,所以印出的本子墨色鲜明,胜过殿本,但流传稀少。《古今图书集成》第四次印本称“中华书局版”,1934年由上海中华书局缩小影印,它是依康有为所藏的铜活字原印本缩小印刷,将原书9页缩为1页,仍旧白口,四周双边。每半页27行,行20字,双线,单鱼尾,鱼尾下小字印明汇编、典、卷、部,中缝下端双行分印册次、页码和“中华书局印”字样。此版校勘精细,字迹清晰,墨色均匀,查阅方便,切合实用,是迄今最通行、最精善的本子。《古今图书集成》可用于查考政治、经济、历史、文化、典章制度等方面的材料,也可用来辑佚和校勘古书,史料价值颇高。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫