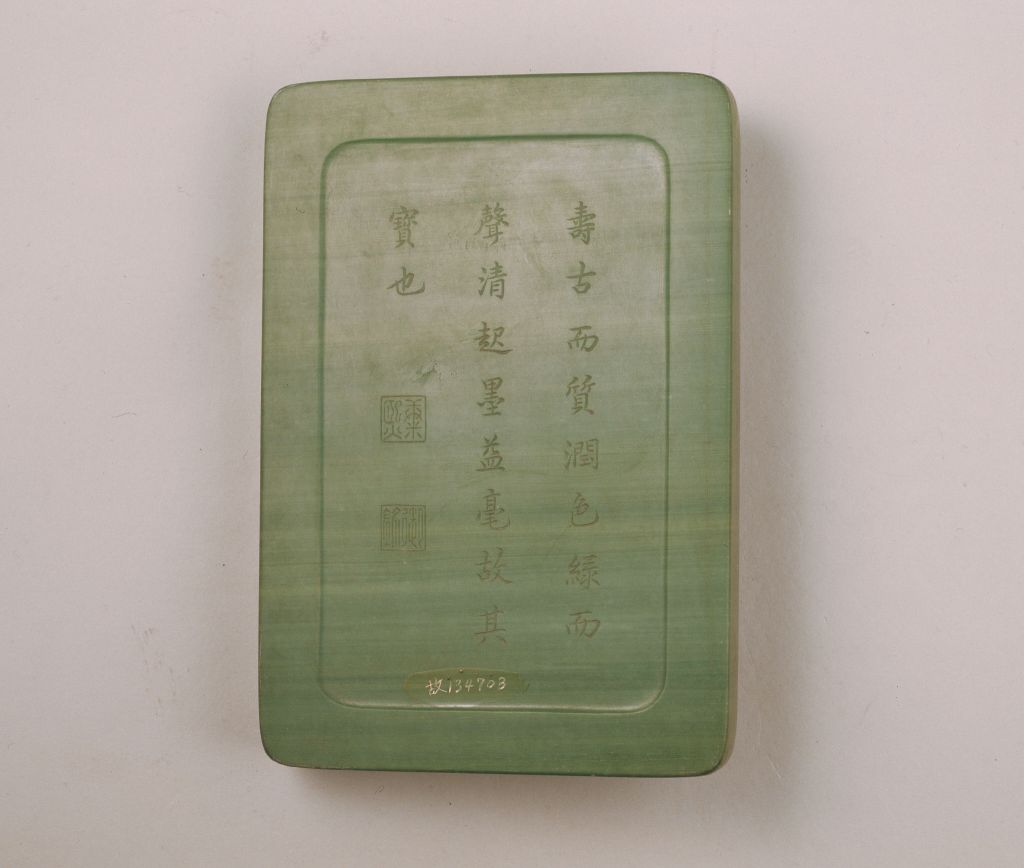

嵌蚌池松花石砚,清,长17.5厘米,宽11.5厘米。清宫旧藏。

砚松花石制,长方形。石呈绿色,其上隐隐显现刷丝般的纹理。砚面上部嵌蚌壳一块为砚池,周围浮雕海水祥云纹,两螭穿游其间,寓寿山福海之意。砚面中下部平坦,开出墨堂为受墨处。砚背阴刻楷书:“寿古而质润,色绿而声清,起墨益豪,故其宝也。”文末阴刻“体元主人”、“万几余暇”连珠印。砚盒黄色,亦为松花石制。盒面嵌玻璃,周边雕饰夔龙纹。

松花江石:松花江石产于东北长白山的松花江上游地区。松花石砚的命名遵循了古时砚石以水为名的传统。清宫内务府造办处工匠曾利其制作砚台。其砚又被称为“松花砚”、“松花江砚”、“松花石砚”以及“绿石砚”、“绿端砚”、“松花玉石砚”等。仅就外观特征而论,松花石石质细腻光滑,坚硬致密。其品质极佳者呈深绿、浅绿以及嫩绿色,并有较为规则、清晰的横向刷丝状石脉纹理。清代的几位皇帝如康熙、雍正、乾隆帝等,都对松花石砚关爱有加。松花江石又称乌拉石。此命名又遵循了以地名物的习惯。这种广义松花石砚的石色除绿色、紫色、黄色以外,还有若干种杂色石料。虽然色泽、石质较差,内部更无横纹分布,但色彩较为丰富。宫廷砚匠充分利用乌拉石各种颜色层次重叠的特色,制作其它品种的日常陈设类器物。乾隆中期,由于资源匮乏,清宫开始专门派人寻找新的松花石矿源。乾隆四十年(1775年)以后,松花江砚在清宫档案中的记载逐步减少并最终消失。

松花

指松花江石,本名“乌拉玉”,又称“松花玉”,出自东北松花江畔。因其产于清朝始祖的发祥地,故清圣祖康熙选用此种石料为宫廷御用砚材,并撰《制砚说》以志此事。此后,制作松花江砚遂成为清代宫廷的定制。康熙、雍正、乾隆三朝,松花江砚制作数量较多,至嘉庆、道光朝以后则停止采伐松花江石。

砚池

砚面贮墨汁处,或称墨池,多为深凹小池。砚池多有富于装饰性者,以安排之巧、形状之奇或纹饰雕刻取胜。

浮雕

在平面上雕出凸起的纹饰或物象的一种雕塑。按凸起高度的不同,可分为高浮雕、深浮雕、浅浮雕等,也有几种雕刻技法结合使用的形式,多见于高精繁杂的雕刻作品。

阴刻

阴刻:将图像、文字以凹陷形式雕刻。

夔龙

夔,古代传说中一种奇异的动物,似龙,一足。《庄子·春秋》中记载:“夔谓蚿曰:‘吾以一足趻踔而行。’”夔纹即这种独脚龙的侧面图案。玉器上的夔纹,最早见于商、西周时期,多见于彝器上。夔纹在玉器上出现的时间很长,自商、周至今,一直在玉雕工艺纹饰中占据着重要地位,而在战国和汉代尤为兴盛。玉器上的夔纹线条比青铜器上的柔和,阴刻线除单线外,也有双刻线。

龙纹

陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期,主要采用釉上、釉下彩绘方法,亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化,常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。

松花江石

又名松花石,据《西清砚谱》记载:“松花石出混同江边砥石山,绿色,光润细腻,品 端歙,自明以前无取砚材者,故砚谱皆未载之。我朝发祥东土,扶舆磅礴之气,应候而显,故地不爱宝,以翊文明之运,自康熙年至今,取为砚材,以进御者。”混同江即今松花江。

内务府

全称“总管内务府”,是清代掌管皇家事物的最高管理机构。始设于清初。顺治十年(1653年)六月裁内务府,改设十三衙门。顺治十八年(1661年)废十三衙门,重设内务府。康熙十六年(1677年)内务府初具规模,下设七司三院:广储司、都虞司、掌仪司、会计司、庆丰司、营造司、慎刑司、上驷院、武备院、奉宸苑,其职能与国家机构中的六部相对应。另有分支机构一百三十余处。

清宫内务府造办处

清初在紫禁城皇宫内廷养心殿置造办处。康熙三十年(1691年),除裱房等留在殿内外,其余迁至慈宁宫茶饭房。三十二年(1693年)开始设立作坊。四十七年(1708年)全部迁出养心殿,后又将部分作坊设在慈宁宫南、白虎殿(今废)北的一带青瓦建筑里,负责制造各种物品。造办处设管理大臣2人,总管郎中2人,员外郎2人,主事、委署主事各1人,库掌、委署库掌24人,笔帖式15人。还设首领太监2名,太监21名,负责造办处匠役进宫修造事宜。造办处下设馆、处、作、厂等作坊,分工明确,设催长、副催长、委署司匠、库守、苏拉等,承应各项差务,所属各种匠役约二百名。据《钦定大清会典事例》记载:“养心殿造办处……掌制造器用,凡治器之作十有四……”

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫