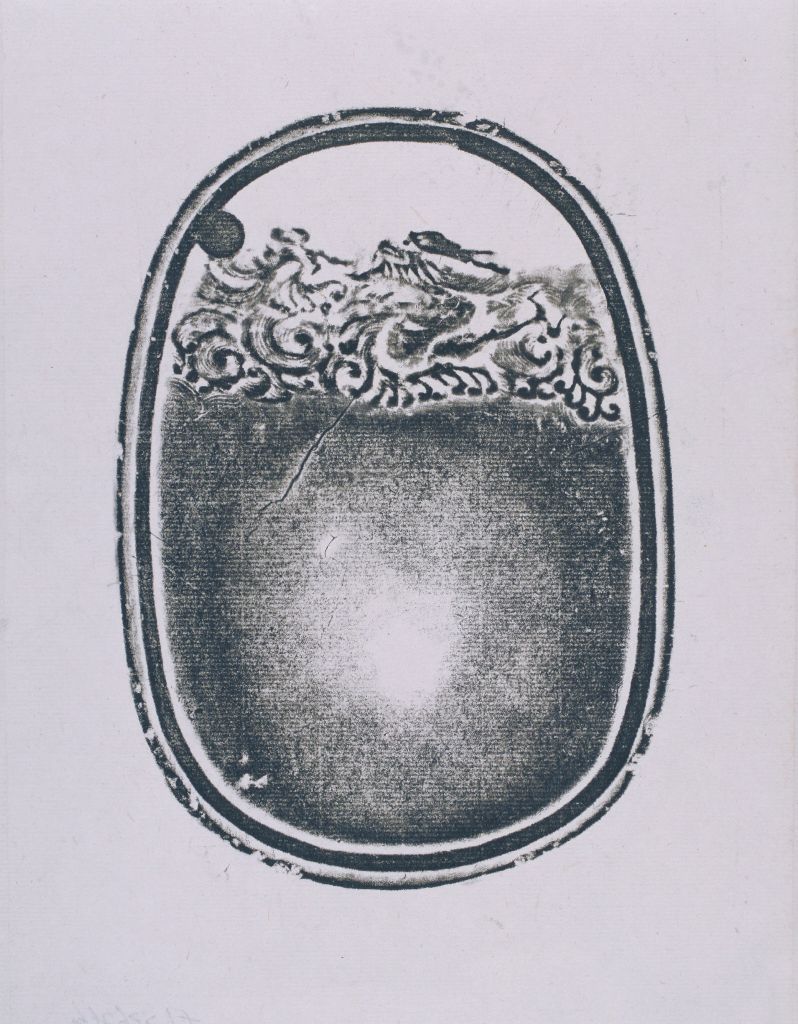

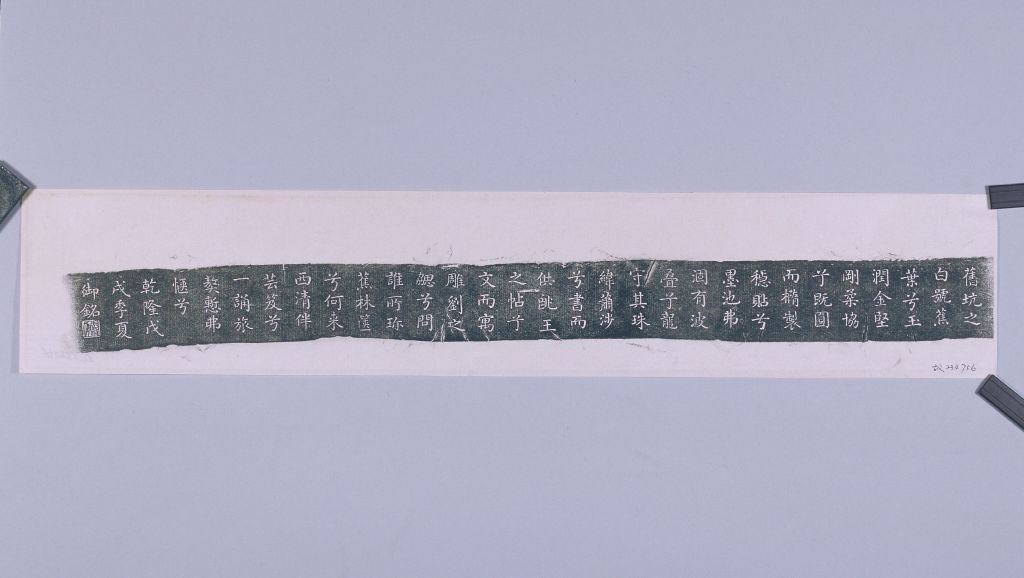

砚端石制成,色黑紫。砚为椭圆形,浮雕海水龙纹砚池,左上方有一石眼。砚背覆手深及寸许,有长、短二柱,亦各有石眼。周侧录乾隆皇帝御题:

旧坑之白,号蕉林兮。玉润金坚,刚柔协兮。

既圆而椭,制稳贴兮。墨池弗涸,有波叠兮。

龙守其珠,纬萧涉兮。书而供跳,王之帖兮。

文而寓雕,刘之勰兮。问谁所珍,蕉林箧兮。

何来西清,伴芸笈兮。一诵旅獒,慙弗惬兮。

乾隆戊戌季夏御铭

并镌“得佳趣”篆印。

砚装黑漆随形盒内。盒面填金隶书“龙池”、“蕉林珍赏”,旁镌“玉立”篆印。盖壁填金隶书乾隆御题,文与砚侧同。

此砚造型厚重,雕刻刀法奔放,具有明代制砚风格。原系梁清标之物,后为清代宫廷收藏,并收录于《西清砚谱》之卷二十。

端石

端石产在广东省肇庆市东南烂柯山西麓端溪水一带。肇庆古称端州,此处石料制成砚台称之“端砚”。端砚是我国四大名砚之首,是著名的实用工艺美术品。用于书画已有一千三百多年历史,自唐宋时即已开采端石制砚。各岩坑所产砚石特点各异,有著名的青花、胭脂晕火捺、蕉叶白、石眼等天然纹理。端石制砚石质之细以达到“温润如玉、眼高而活、分布成象、磨之无声、贮水不耗,发墨而不损毫者”为佳品。

龙池

位于琴底上方的出音孔称“龙池”。

浮雕

在平面上雕出凸起的纹饰或物象的一种雕塑。按凸起高度的不同,可分为高浮雕、深浮雕、浅浮雕等,也有几种雕刻技法结合使用的形式,多见于高精繁杂的雕刻作品。

龙纹

陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期,主要采用釉上、釉下彩绘方法,亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化,常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。

砚池

砚面贮墨汁处,或称墨池,多为深凹小池。砚池多有富于装饰性者,以安排之巧、形状之奇或纹饰雕刻取胜。

石眼

端砚石中彩泥形成的石核。如珠似目而称石眼,有活眼和泪眼之别。是端砚石中文人所追求的独有的佳品,也是区别于其他砚石的标志。石眼在端砚雕刻艺术中起着装饰美化作用,具有欣赏价值,历来为人视为珍品。

覆手

砚背凹入便于手掌承托的部位称覆手。

乾隆皇帝

西清

“西清”为清代宫内南书房的别称。

梁清标

梁清标(1620—1691年),字玉立,号棠村、蕉林,别号苍岩子,斋号秋碧堂,河北正定人。中国清代书画鉴藏家。明崇祯十六年(1643年)进士。清顺治元年(1644年)授编修。官至户部尚书、保和殿大学士。精鉴赏,享誉一时。其蕉林书屋,贮图书、书画之属,有富甲海内之誉。刻《秋碧堂法帖》。另有《蕉林诗集》《蕉林文稿》《棠村词》等行世。

《西清砚谱》

清乾隆朝编著的清内府藏砚的图谱,全书分为二十四卷,集萃清内府藏砚二百余方,上起汉代,下迄清乾隆朝新制。乾隆钦定凡例,每砚皆图、说并茂。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫