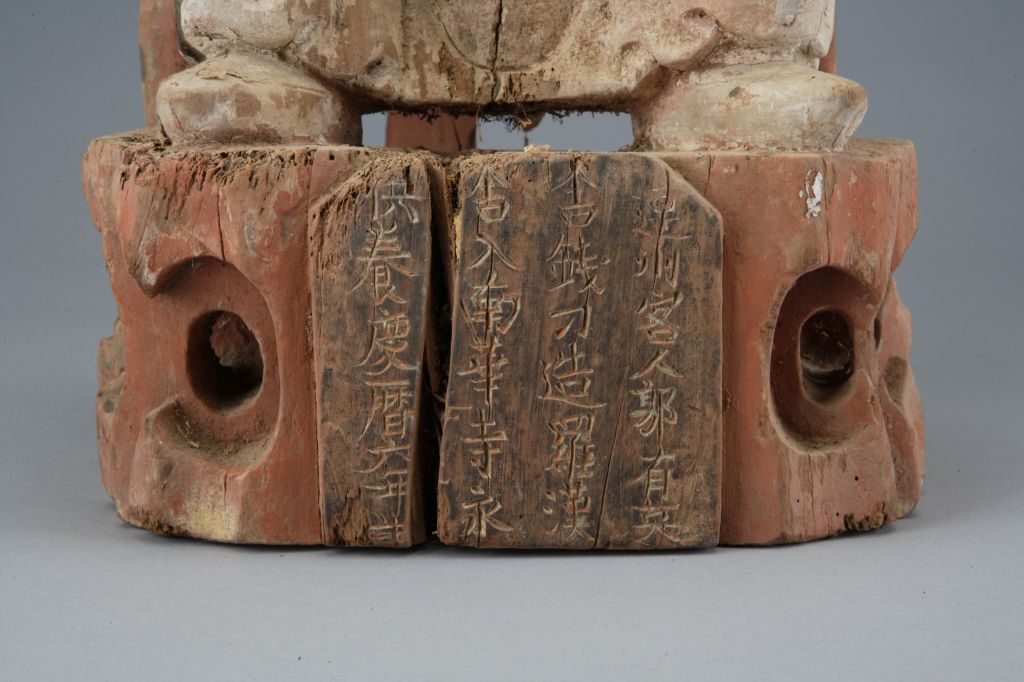

郭有英造木雕彩绘罗汉像,北宋庆历六年(1046年),高55厘米 ,宽21厘米。

罗汉光头,头偏向左,身穿袈裟,双手相交于两膝之间,倚坐在镂空山形座上。座正面中央阴刻楷书发愿文:“连州客人郭有英舍钱刁造罗汉,舍入南华寺永供养。庆历六年口。”

南华寺位于广东省曲江县正南10多千米处。寺建于南朝梁武帝天监年间(502-519年),是由印度到中国传教的智药三藏修建的,初名“宝林”。唐时禅宗六祖慧能在此传经授法,南华寺遂在禅林享有很高的声誉,成为中国南方最负盛名的佛教寺院。木雕罗汉最初为500尊,现存360尊,是由客居广州的连州、泉州、衢州、潮州人捐资修造,在广州雕成后运至曲江的。从发愿文看,其捐造目的多是为家庭祈福,“保安吉”、“乞延寿平安”、追荐亡人早生净土。所用木材多数为柏木,少数为楠木、樟木、檀香木。柏木质硬,纹理细密,在当地较为珍贵。罗汉曾在明永乐二十年(1422年)、成化十七至十八年(1481—1482年)、清光绪二年(1876年)、民国二十三年(1934年)四次装銮(装饰修整,使其更加好看),但基本保持原貌,它们是宋代佛教造像的重要遗存之一。

罗汉

梵文Arhat的音译阿罗汉之简称。又译为“应真”,或又称“尊者”,是释迦牟尼的弟子,小乘教修行的最高果位。罗汉受佛之嘱,常住世间,守护佛法,“得一切世间诸天人供养”。 罗汉像最初是依照佛教经典所造,侍立在释迦两侧的比丘(和尚)像,即阿难、迦叶。后又创造出十六、十八和五百罗汉像,有木雕、泥塑、石刻,以及铜和铁的金属铸造,也见于绘画和织绣。 南朝梁天监时画家张僧繇曾画十六罗汉,见《宣和画谱》。自唐初玄奘译出《法住记》,十六和十八罗汉像逐渐盛行。传唐代卢楞伽画有十六应真,五代贯休和张玄都曾画十八罗汉像。杭州烟霞洞五代时有十六罗汉像,经宋人添加了神僧和布袋和尚(俗称大肚弥勒)。寺庙中也盛行十八罗汉像的供奉。

镂空

镂空是瓷器的装饰技法之一,也被称作“镂花”或“透雕”。它是将器物胎体上的纹样镂通,形成内外通透的图案。

阴刻

阴刻:将图像、文字以凹陷形式雕刻。

发愿文

也称造像记。指刻于佛教造像上记载造像者姓名、造像时间、造像目的、佛像名称等内容的一种文体。

南华寺

初名宝林寺,始建于梁武帝天监元年(502年)。禅宗六祖惠能在此开堂说法四十年,直至唐先天二年(713年)圆寂,寺就成为禅宗“祖庭”。唐高宗、中宗先后敕名法泉寺和中兴寺。至北宋太祖赐名南华寺。宋代真宗、仁宗、神宗三朝优礼之。寺内五百木雕罗汉像即雕造于仁宗庆历五年至八年(1045--1048 年)间。南华寺之名沿用至今,为我国著名的寺庙之一。

梁武帝

萧衍(464—549年)。南朝梁建立者,502—549年在位。笃信佛教。后因纵容宗室贪奢,终致“侯景之乱”。梁朝因此而亡。

净土

净土全称清净土、清净国土、清净佛刹,指佛所居的清净处所。相对净土而言,众生居住之所有烦恼污秽,故称秽土、秽国。

柏木

家具用材,亦称“垂柏”。柏科,常绿乔木,产于我国长江流域及以南地区,生长快,木材为淡黄褐色,材质细致,气味芳香。

楠木

楠木产自我国四川、云南、广西、湖北、湖南等地,为常绿乔木,高十余丈,叶为长椭圆形。传说这种木材水不能浸,蚁不能穴,南方人多用作棺木或牌匾。楠木美观,但不如硬木华丽。

造像

又作造象。古时为生人、亡人或己身祈福,多于僧寺或崖壁间镌石成佛像,亦有以金属铸造佛像者。所造佛像称之为造像。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫