纸本,铜版画。每开纵55.4厘米,横90.8 厘米。

郎世宁(Ciuseppe Cstiglione,1688—1766),意大利天主教耶稣会士,年轻时曾学习绘画技法。康熙末年来华传教,雍正时供奉内廷,乾隆年间绘制大量作品,深受乾隆皇帝弘历的喜爱。他的画风可谓“中西合璧”,用明暗变化、远近透视来表现客观事物形体的西方技法进行创作,又以中国的毛笔和传统颜料为绘事工具,在中国绘画史上独树一帜,别具风貌。就作品而言,郎世宁的人物、花鸟、走兽、山水极为精致,其中尤以纪实性的历史绘画价值最大。

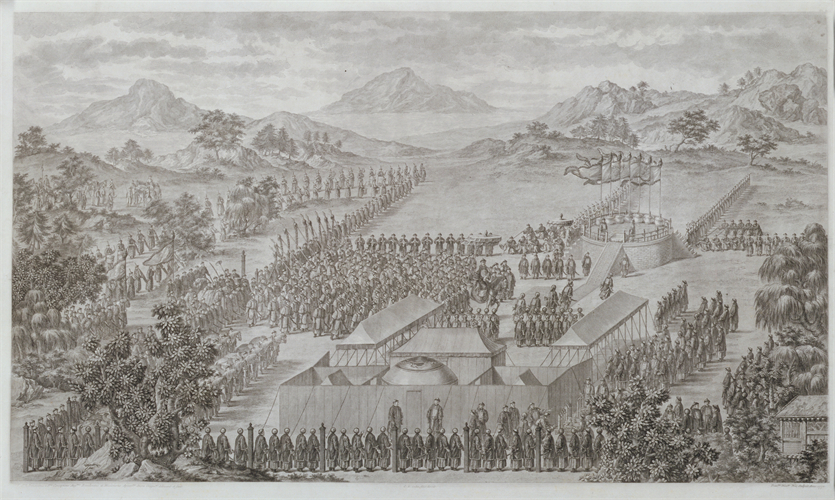

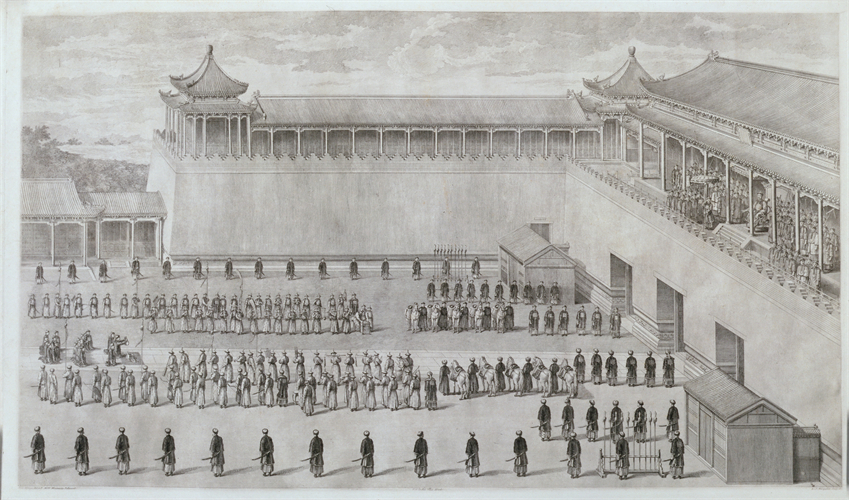

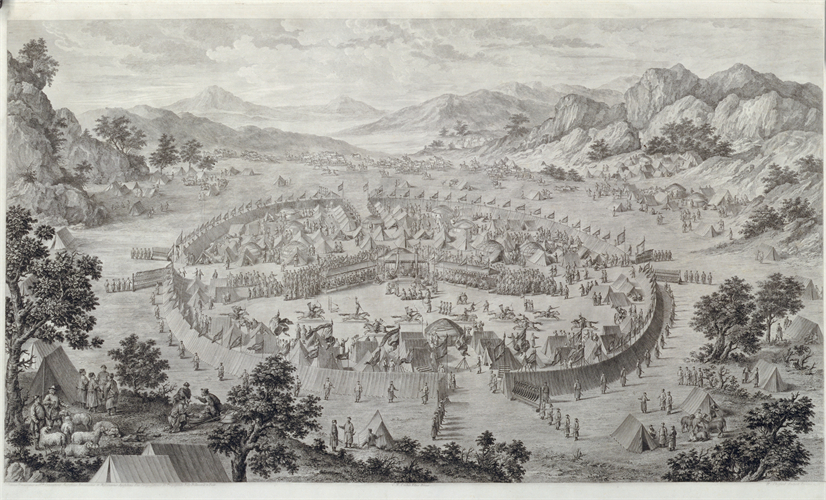

乾隆二十年(1755)和二十三年(1758)、二十四年(1759),清朝中央政府为平定地处西北边陲的厄鲁特蒙古准噶尔部首领达瓦齐、阿睦尔撒纳及维吾尔族首领大和卓波罗尼都、小和卓霍集占发动的叛乱,先后进行过数次较大规模的战争,并取得了最后的胜利。为此,乾隆帝弘历决定用图画的形式再现此次平叛过程中的种种得胜、凯旋与庆功的场面,以彰显清军将士们“百死一生,为国宣力”的赫赫战功,这在乾隆三十一年(1766)为画册所作题记里便明确指出。

这套册页又名《乾隆平定准部、回部战图》,或称《乾隆平定西域得胜图》,共16幅,图名如下:(1)平定伊犁受降,(2)格登鄂拉斫营;(3)鄂垒扎拉图之战,(4)库陇癸之战,(5)和落霍澌之捷,(6)乌什酋长献城降,(7)通古斯鲁克之战,(8)黑水解围,(9)呼尔璊大捷,(10)阿尔楚尔之战,(l1)伊西洱库尔淖尔之战,(12)霍斯库鲁克之战,(13)拔达山汗纳款,(14)平定回部献俘,(15)郊劳回部成功诸将,(16)凯宴成功诸将。每幅图上方均有乾隆帝亲笔书写的记述争战功绩的诗作,弥足珍贵。

图中对清军的历次战斗进行了细致入微的描绘,就表现战斗中的紧张、惨烈的氛围和波澜壮阔的气势而言,堪称不可多得的历史纪实绘画。这应归功于它们的创作者——供职于宫廷里的西洋画家郎世宁、王致诚、艾启蒙和安德义四人。绘制此套组画的底稿过程中,他们采用了欧洲绘画表现战争场面的构图手法,在当时可谓别开生面,独树一帜。

值得注意的是,展示中国题材的组画使用的制作工艺却是欧洲出现于公元十五世纪的铜版画技术。铜版画因其使用金属铜版作为印制作品的底版而得名,以风格细腻,制作讲究精工著称,属于较名贵的画种。它随明末来华的欧洲传教士流入中国,逐渐为上至皇帝下至匹庶所认可,乾隆帝允许以此来绘制纪功的画作,就是明证。

得到乾隆帝首肯的版画底稿漂洋过海,被送到法国,由雕刻名手勒巴(Le Bas)、圣奥本(Saint Aubin)、布勒佛(B.L.Prevot)、阿里默(Aliamet)、马斯克立业(Masgulier)、讷伊(Nee)、学法(Choffard)等人负责刻版。完成后,原版与印成的铜版画被送回中国。原版不知何时流失海外,现藏德国柏林国立民俗博物馆。

《平定西域战图》册作为二百多年前中国与欧洲文化交流的产物,开一时风气之先。其后,又有《平定安南战图》册、《平定台湾战图》册等构图、风格与之相近的纪实绘画作品陆续问世,但因皆由中国画家和刻工制作,艺术表现和工艺技巧与此图相去甚远,大为逊色。

郎世宁

郎世宁(1688—1766年),意大利米兰人,原名朱塞佩·伽斯底里奥内(Giuseppe Castiglione),青年时期受到系统的绘画训练,后来加入了欧洲基督教下属的宗教组织耶稣会,并于1714年(清·康熙五十三年)以传教士的身份离开欧洲来到东方,次年抵达澳门,起汉名郎世宁,继而北上京师,随即于康熙末期进入宫廷供职,开始了他长达数十年的中国宫廷艺术家的生涯。郎世宁在清宫廷内为皇帝画了多幅表现当时重大事件的历史画,以及众多的人物肖像、走兽、花鸟画作品,还将欧洲的焦点透视画法介绍到中国,协助中国学者年希尧完成了叙述这一画法的著作《视学》,成为当时东西方文化交流的重要使者。1766年7月16日(清乾隆三十一年六月初十日)郎世宁在北京病逝,终年78岁。

内廷

广义即为宫廷。紫禁城范围内可统称内廷或大内。狭义讲即为宫廷后部帝后生活区。

乾隆皇帝

透视

绘画造型术语,以近大远小的规律科学地展示人物和景物的空间关系和远近层次,达到与现实生活的一致,成为写实绘画的基本法则。

走兽

又称小兽,屋顶檐角所用装饰物。根据建筑物的体量大小定其使用数量,一般采用单数,太和殿用10个,属于特例。其排列顺序为龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、行什,多为有象征意义的传说中的异兽。走兽所处的位置,在垂脊、戗脊的下端,正是几坡瓦陇上端的汇合点,为封护盖住交会线的连砖的上口,必须在连砖上覆盖脊瓦;因其斜下,若无措施不免有下滑之虞,故在交梁上需用多数铁钉加固,为掩饰铁钉的痕迹,于是在钉帽上加饰了一系列的小兽形象,起到美化建筑的作用。后来建筑技术不断发展,屋檐部位不需要加铁钉,而走兽的形象却保留下来,成为建筑等级的标志和建筑装饰构件。

阿睦尔撒纳

阿睦尔撒纳(1723—1757年),清代厄鲁特蒙古辉特部首领,准噶尔汗策妄阿拉布坦的重外孙。曾归附清廷,封为双亲王,后反叛,被清军击溃,阿睦尔撒纳外逃,病死于俄国境内。

册页

册页的组合形式类似西方绘画中的组画,这种艺术形式在山水画中能够比较完整地展现一个地域不同的自然景观,在花鸟画中可以从多重角度、时节去描绘其自然姿色。在人物画中,可以完整地叙述一个历史故事发生的全过程或细化表现某种道德观念。

王致诚

王致诚(1702—1768年),原名Jean Denis Attiret,法国人。他少从父学画,主攻油画人物肖像。后留学罗马,为天主教耶稣会传教士。清乾隆三年(1738年),王致诚来华供奉内廷,充任画师。善画马和人物,有《十骏图》等,曾合绘《乾隆西域武功图》。曾参与圆明园西洋楼的设计修建。卒于北京。

艾启蒙

艾启蒙(1708—1780年),字醒庵,原名Igntius Sickltart,波西米亚(今属捷克)人,天主教耶酥会传教士。乾隆十年(1745年)来华供奉内廷。他在清宫师从郎世宁,专擅绘人物、走兽和翎毛,力图在技法上达到中西合璧,在宫中产生了一定的影响。

安南

唐调露元年(679年)改交州(今越南河内市附近一带)都督府为安南都护府,简称安南府、安南,“安南”之名始此。五代晋时独立,建国号为大瞿越,或大越。北宋开宝三年(970年),封其王为安南郡王;八年(975年)又封为安南都护、交趾郡王;南宋淳熙元年(1174年)改封安南国王,此后遂正式称其国为安南。明永乐五年(1407年),成为明朝一省,于其地置交趾布政司。宣德二年(1427年)独立,仍称安南。自宋迄元、明、清各朝均接受册封。其南部疆域不断扩张,早在11世纪即蚕食南部邻国占领领土。15世纪以后逐渐占有占城国全部和真腊国(今柬埔寨)一部分,拓地至暹罗湾(泰国湾的旧称)。清嘉庆八年(1803年)改国号为越南,光绪十年(1884年)沦为法国保护国,分其国为东京(北圻)、安南(中圻)、交趾支那(南圻)三部分,但直到1949年前,我国民间仍沿称其地为安南。

刻工

雕漆主要工艺之一,又称雕工。即先在器物上髹漆若干层后,再凭漆之厚度来雕刻花纹。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫