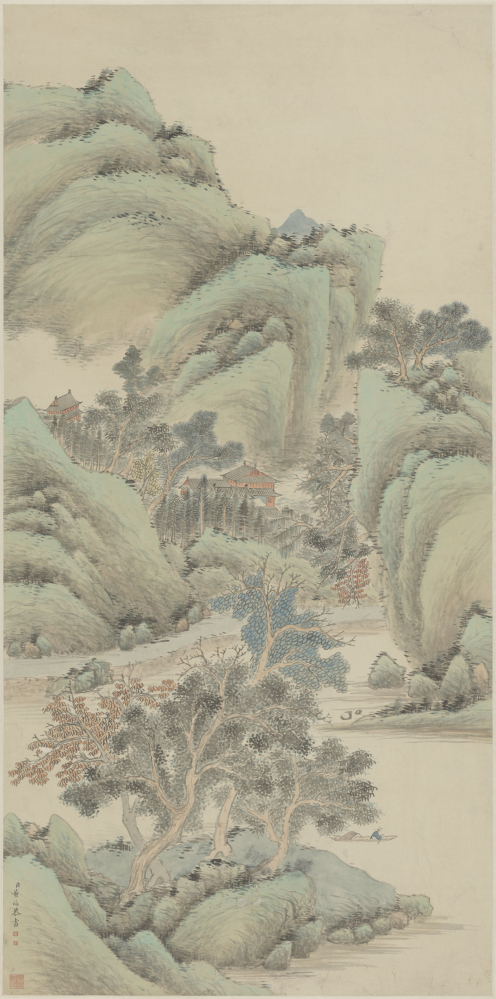

《秋山萧寺图》轴 纸本 设色 纵140.4厘米 横72.1厘米

董诰(1740-1818年),字西京,号蔗林,一号柘林,浙江富阳人。邦达之子。乾隆二十八年(1763年)进士,官至内阁大学士。谥文恭。工诗古文词,书法宗王羲之、献之。山水禀承家学,秀雅绝尘,晚宗宋、元,有大、小董之称。为人和易,一时寒畯多得其授画法。

图绘一水潆洄,彼岸青山高耸,林木深处古寺梵宫隐现;此岸坡石上嘉树挺拔,郁郁生机,其中一树红叶,写尽秋色;水上一叶扁舟,一人持桨,游赏山水乐在其中。构图深远式,结合鸟瞰的视角,以散点透视法营造取势,增加了空间的宏阔感。技法上,山体皴擦点染兼顾,皴线细碎仿牛毛皴法,运笔率意;树木枝叶勾点写兼用;殿宇以写代工表现界画的效果。系小青绿山水,设色石青、花青、石绿、汁绿,水、墨、色交融,呈现一种独特的“既厚又薄、既妍丽又雅澹”的色彩效果。此幅是词臣画家的意会称旨之作,暗合乾隆皇帝题诗元王蒙《秋山萧寺图》轴中“苍松原不老,碧水自离尘”的禅意。落“臣”字款,钤“臣”字印。尺幅较大,具有观赏性,色泽明丽清雅,有文人雅趣的韵致。系清宫旧藏。

本幅款识:“臣董诰恭画。”本幅钤印:“臣”白文方、“诰”朱文方。鉴藏印:“宝蕴楼书画续录”朱文方。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫