新00101279

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

大

中

小

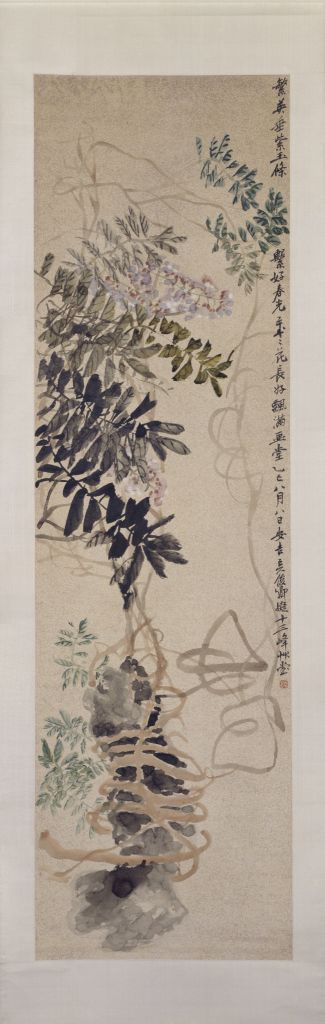

《紫藤图》轴,清,吴昌硕作,金笺,设色,纵163.4厘米,横47.3厘米。

此图是1905年吴昌硕62岁作,为花卉四条屏之末条。款:“乙巳(1905年)八月八日,安吉吳俊卿擬十三峰草堂”。钤“吴俊之印”。绘藤叶凌空倚势,宛若龙翔凤舞。藤条盘绕回曲,缠石数重。作者娴熟地运用狂草般的笔法,飞动迅疾,一气呵成。同时,此画画气不画形,追求书法中气贯神通的审美意趣。正如他自言:“草书作葡萄,笔动走蛟龙”,又言:“临抚石鼓琅玡笔,戏为幽兰一写真”等。这种以书入画的画风别开蹊径,对近现代中国画的创作有着深远的影响。

此外,该图施墨浑厚沉稳而又淋漓酣畅,构图不拘陈法,巧于设陈布势。挥洒之中妙趣横生,生动的笔墨赋予紫藤生机勃勃,其显现出的画境充分地印证了本幅题画诗:“繁英垂紫玉,條系好春光。歲歲花長好,飄(飄)滿畫堂。”的诗境。

此图是1905年吴昌硕62岁作,为花卉四条屏之末条。款:“乙巳(1905年)八月八日,安吉吳俊卿擬十三峰草堂”。钤“吴俊之印”。绘藤叶凌空倚势,宛若龙翔凤舞。藤条盘绕回曲,缠石数重。作者娴熟地运用狂草般的笔法,飞动迅疾,一气呵成。同时,此画画气不画形,追求书法中气贯神通的审美意趣。正如他自言:“草书作葡萄,笔动走蛟龙”,又言:“临抚石鼓琅玡笔,戏为幽兰一写真”等。这种以书入画的画风别开蹊径,对近现代中国画的创作有着深远的影响。

此外,该图施墨浑厚沉稳而又淋漓酣畅,构图不拘陈法,巧于设陈布势。挥洒之中妙趣横生,生动的笔墨赋予紫藤生机勃勃,其显现出的画境充分地印证了本幅题画诗:“繁英垂紫玉,條系好春光。歲歲花長好,飄(飄)滿畫堂。”的诗境。

撰稿人:李湜

吴昌硕

吴昌硕(1844—1927年),原名俊,字昌硕,以字行,号苦铁、缶庐等,浙江安吉人。早年习书,中年学画。曾任官府小吏,后以鬻书卖画为生。绘画以写意花卉著称于世,对近现代画坛影响极大。精篆刻,被推为“西泠印社”社长。书法一变前人成法,风格独特,长于摹写石鼓文,并以此擅名于近代书坛。与任伯年、高邕等在沪书画家相友善。著有《缶庐诗存》,后人整理出版其画集多种。

花卉

古建筑彩画绘画的一种题材。清代中期之前多画绿叶子花卉,清代晚期画黑叶子花卉。

条屏

条屏与立轴形式类似,只是前者为一组,后者独立存在。有时一条失群的屏也可以轴称之。轴在装裱时加出轴,屏则平轴,以此为别。

十三峰草堂

十三峰草堂(1743--?年),名张赐宁,字坤一,号桂岩。沧州(今河北省沧县)人。初游幕江南、京师等地,后官南通州管河州判。晚年寓江苏扬州。工诗善画,山水、人物、花竹皆能,不拘陈法,惟以气韵过人。著《黄花吟馆集》、《十三峰草堂草诗》。

石鼓

战国时期秦国的遗物,为10块质地为花岗岩的大石头。因石形似鼓,后人称为石鼓。其圆顶呈馒头形,上狭,中间略鼓,平坦光滑,下凹凸不平天然曲折,底部均为人工凿成的平底。10鼓的高低大小各不相同,其中最高者高95厘米,最矮者高60多厘米。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫