所谓“卧游”,是指在家里欣赏山水画。

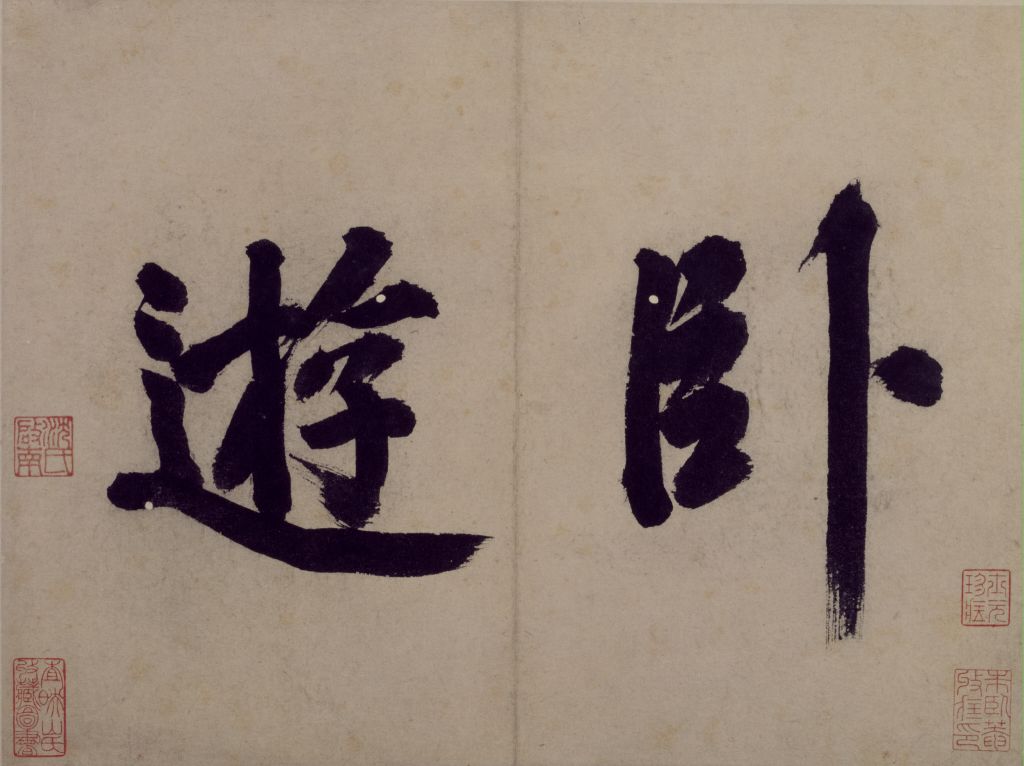

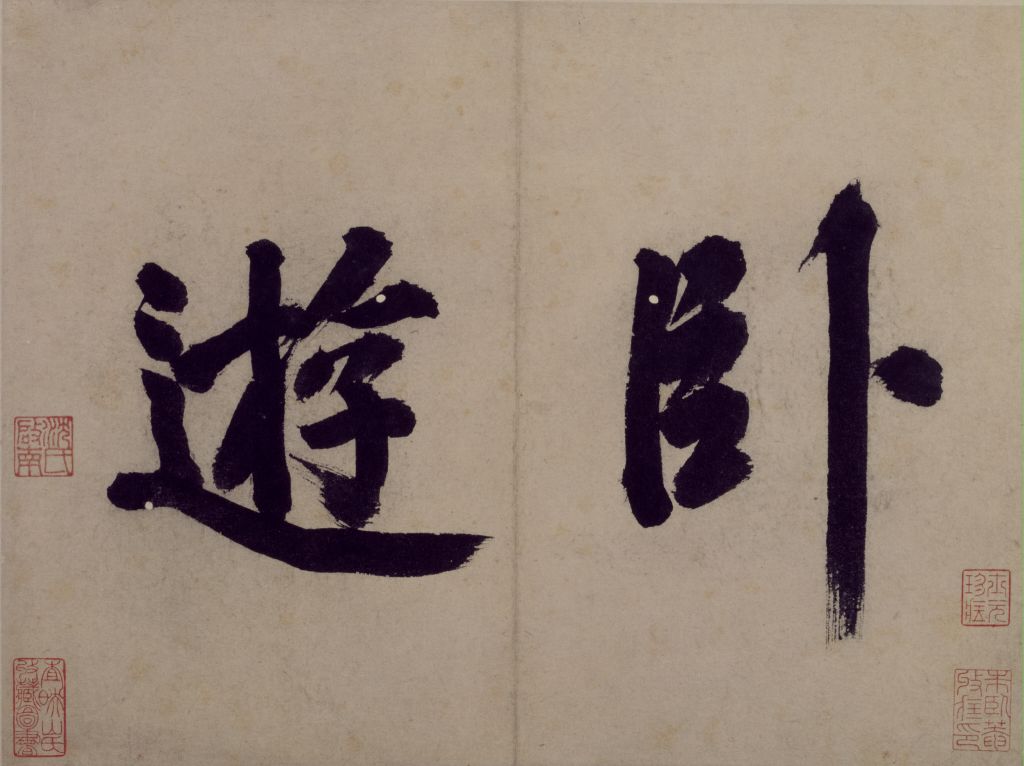

沈周卧游图册之首开自书“卧游”

沈周卧游图册之首开自书“卧游”  沈周卧游图册之墨笔仿倪山水

沈周卧游图册之墨笔仿倪山水  沈周卧游图册之设色杏花

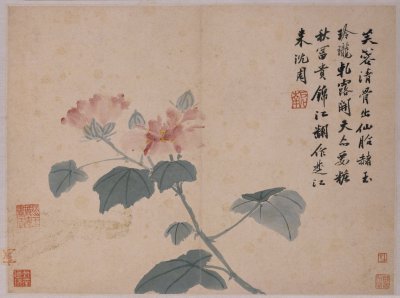

沈周卧游图册之设色杏花  沈周卧游图册之设色秋葵

沈周卧游图册之设色秋葵  沈周卧游图册之墨笔画柳蝉

沈周卧游图册之墨笔画柳蝉  沈周卧游图册之设色画平坡散牧

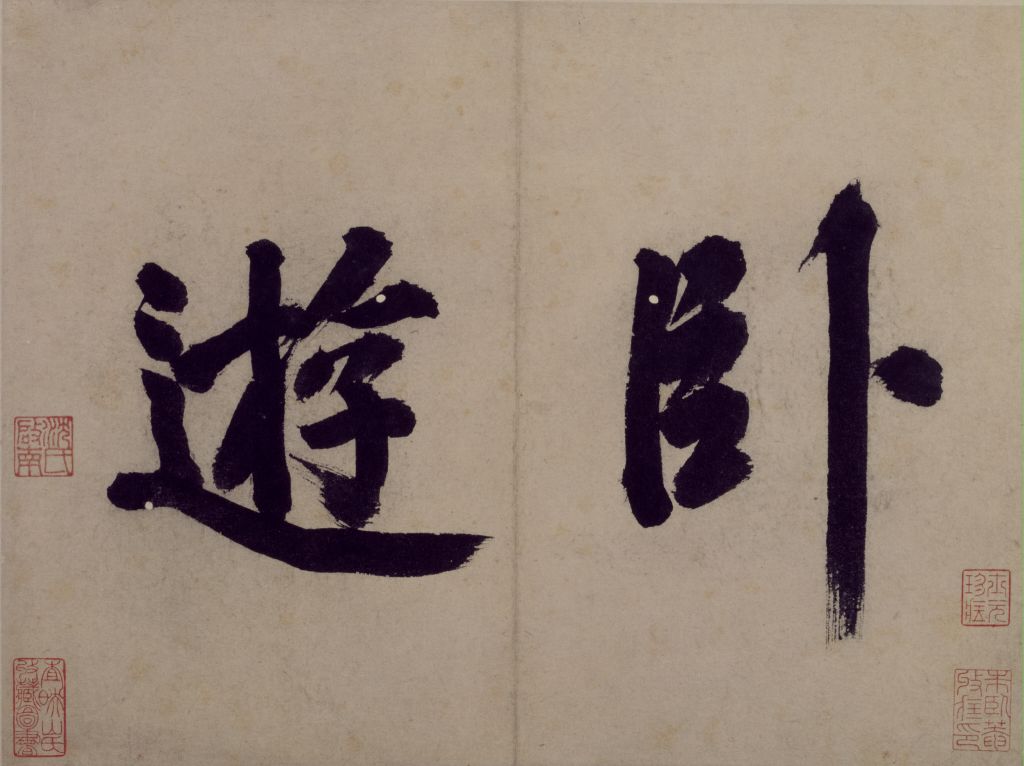

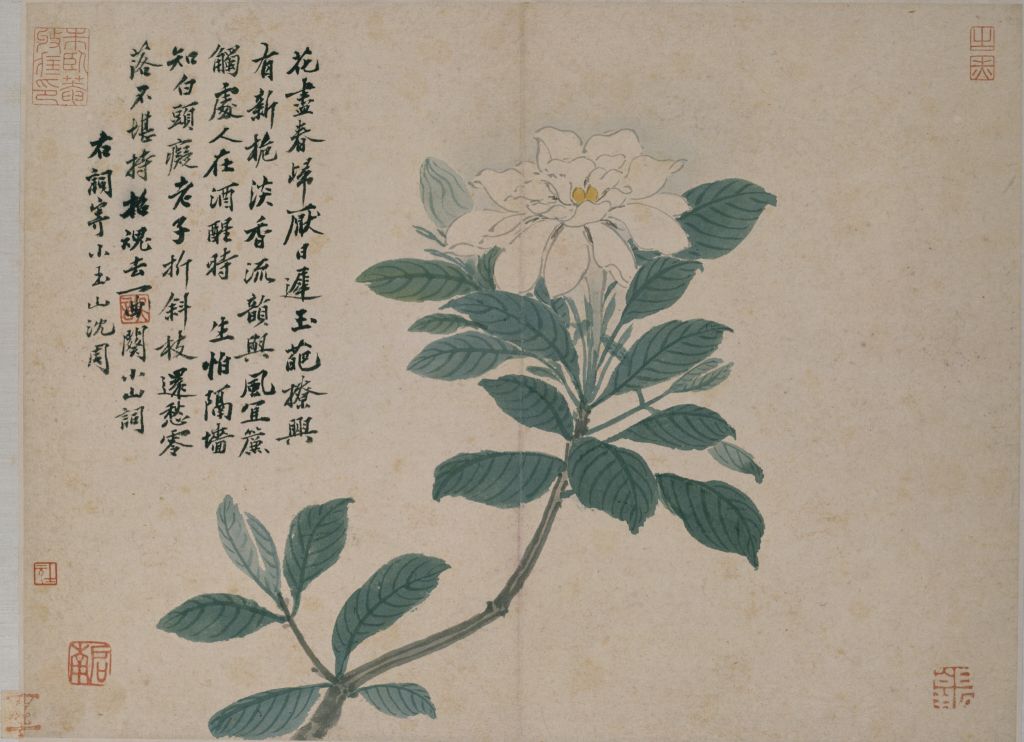

沈周卧游图册之设色画平坡散牧  沈周卧游图册之设色画栀子花

沈周卧游图册之设色画栀子花  沈周卧游图册之墨笔秋景山水

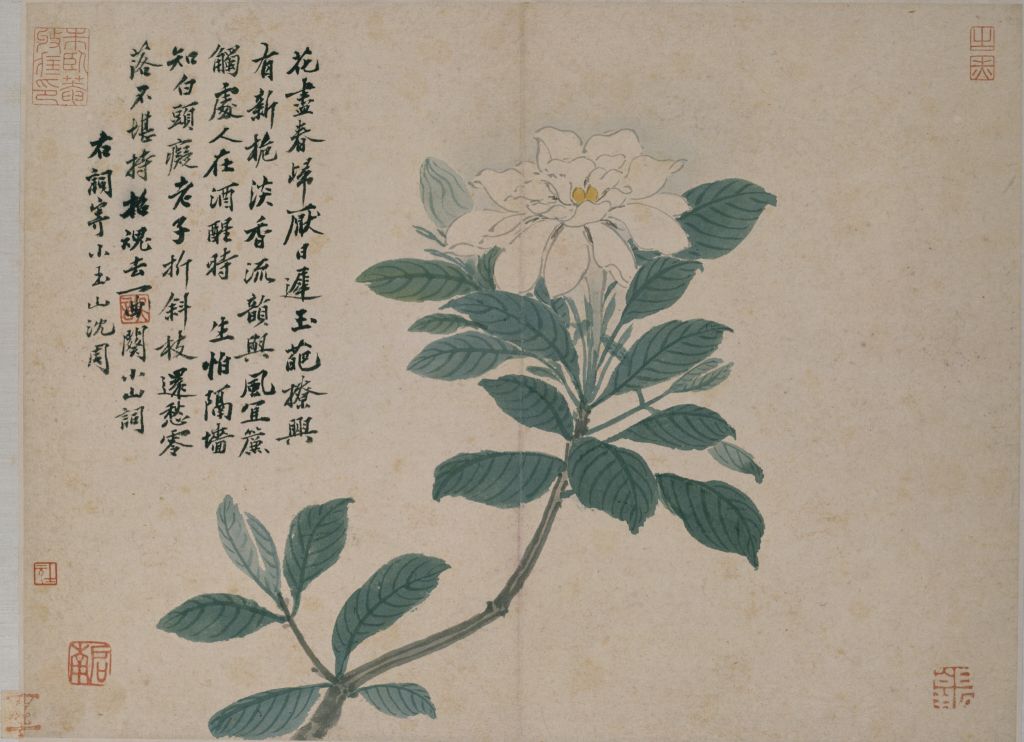

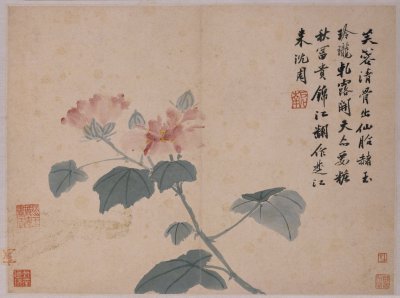

沈周卧游图册之墨笔秋景山水  沈周卧游图册之设色芙蓉

沈周卧游图册之设色芙蓉  沈周卧游图册之设色枇杷

沈周卧游图册之设色枇杷  沈周卧游图册之设色画秋山读书

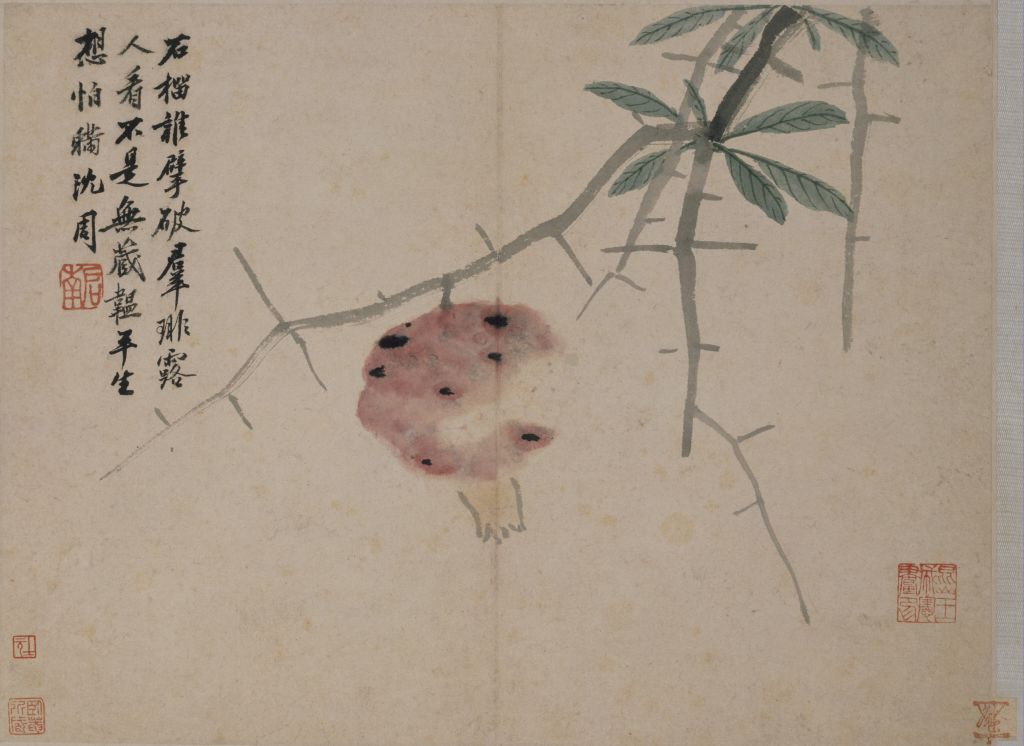

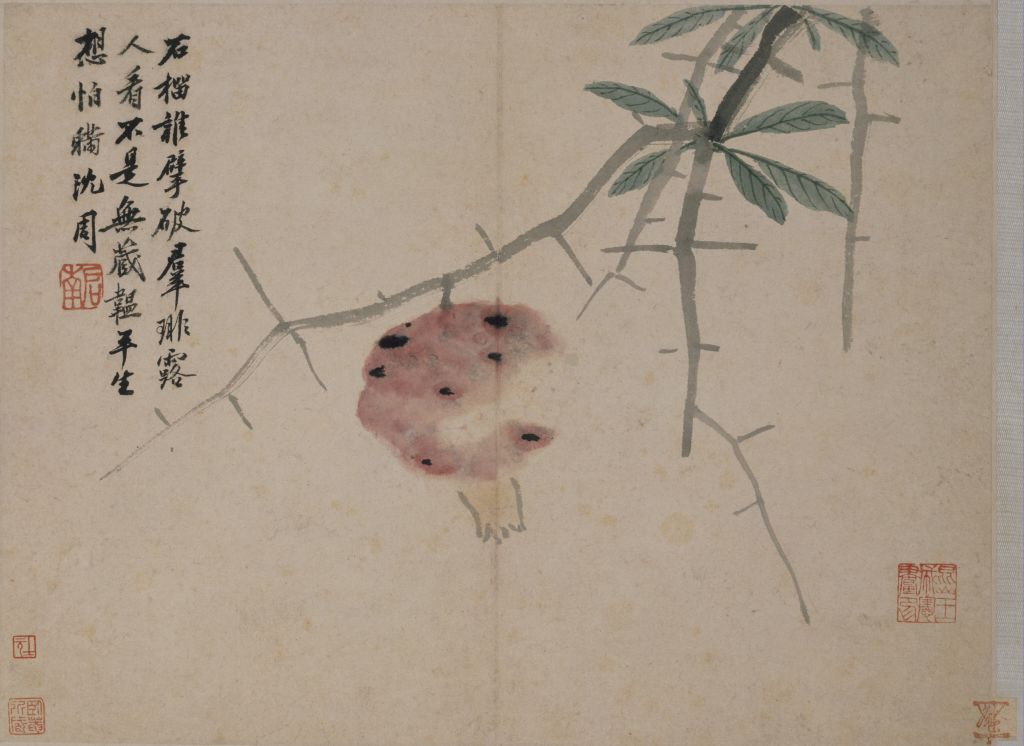

沈周卧游图册之设色画秋山读书  沈周卧游图册之设色画石榴

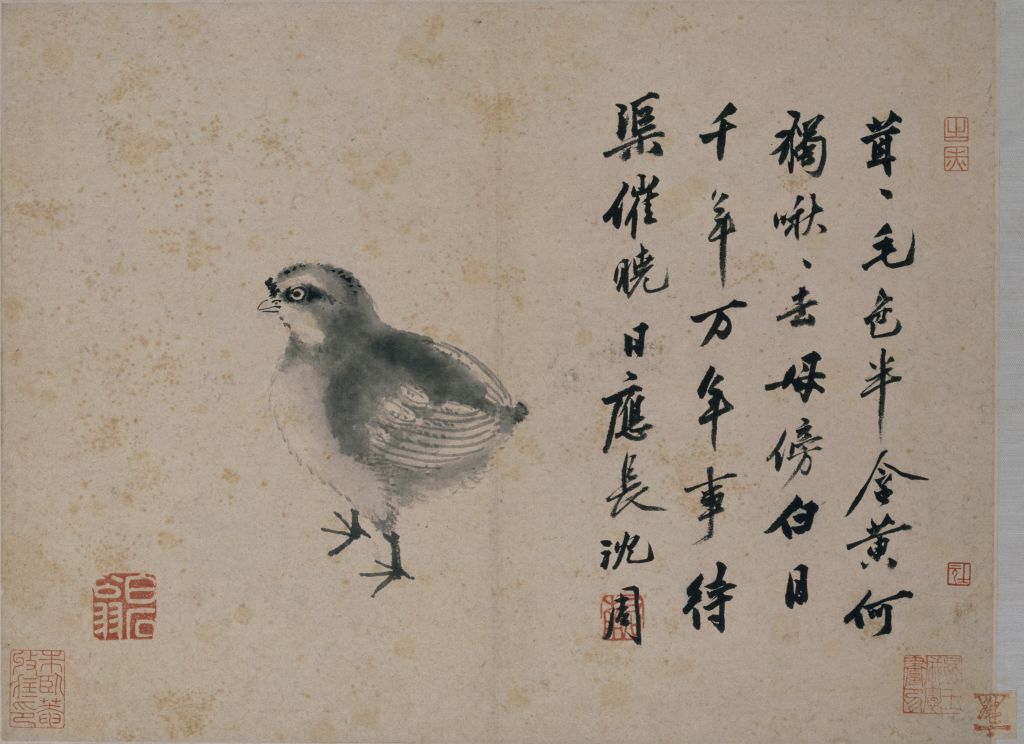

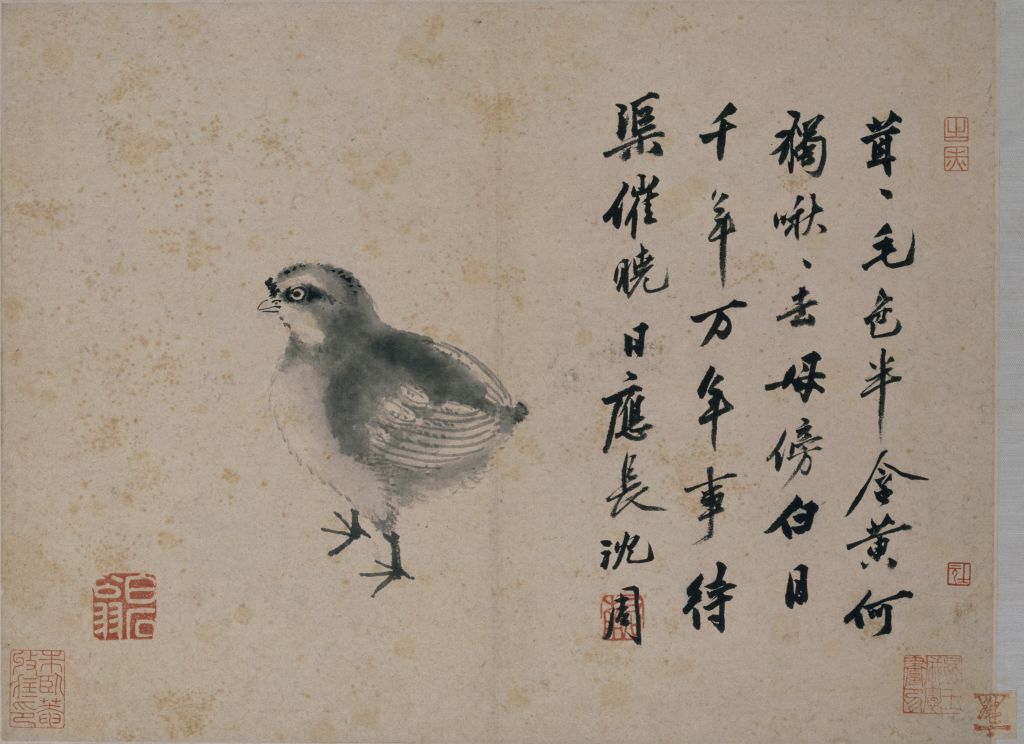

沈周卧游图册之设色画石榴  沈周卧游图册之设色画雏鸡

沈周卧游图册之设色画雏鸡  沈周卧游图册之设色画秋江钓艇

沈周卧游图册之设色画秋江钓艇  沈周卧游图册之设色画菜花

沈周卧游图册之设色画菜花  沈周卧游图册之设色画江山坐话

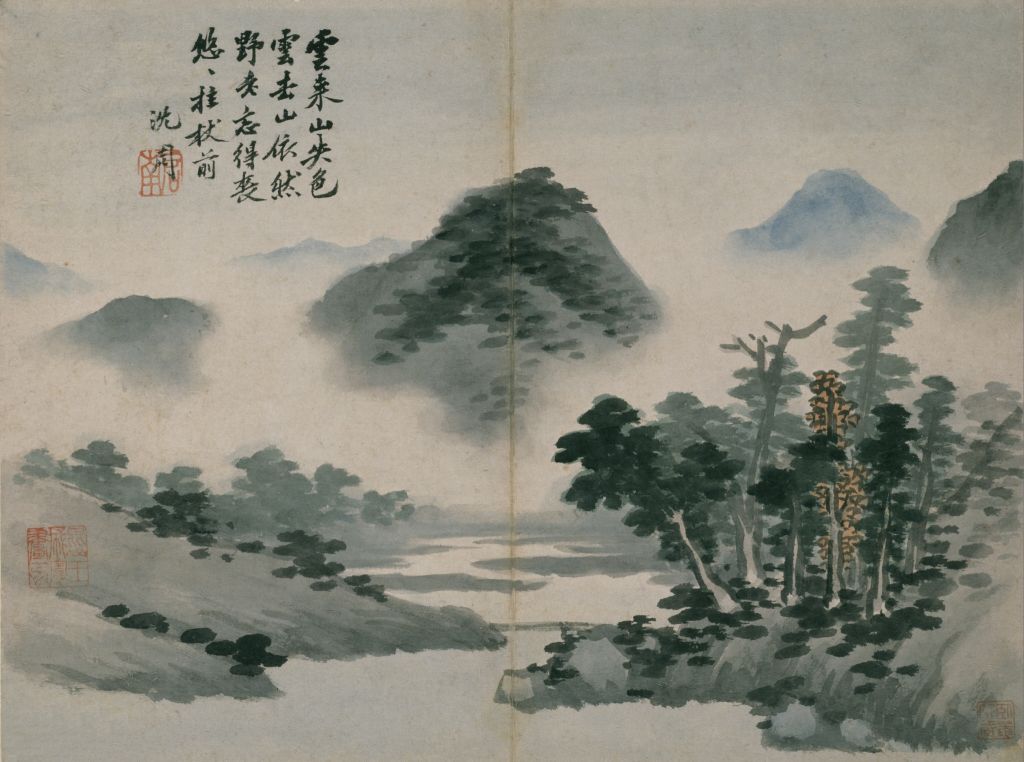

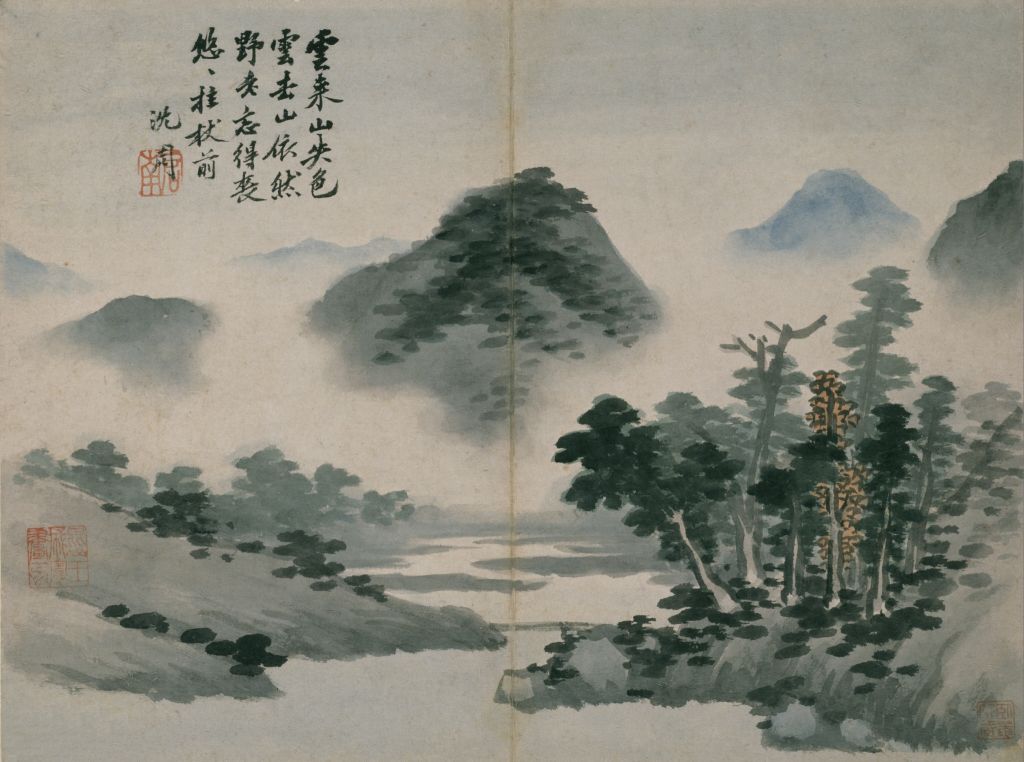

沈周卧游图册之设色画江山坐话  沈周卧游图册之设色画仿米山水

沈周卧游图册之设色画仿米山水  沈周卧游图册之设色画雪江渔夫

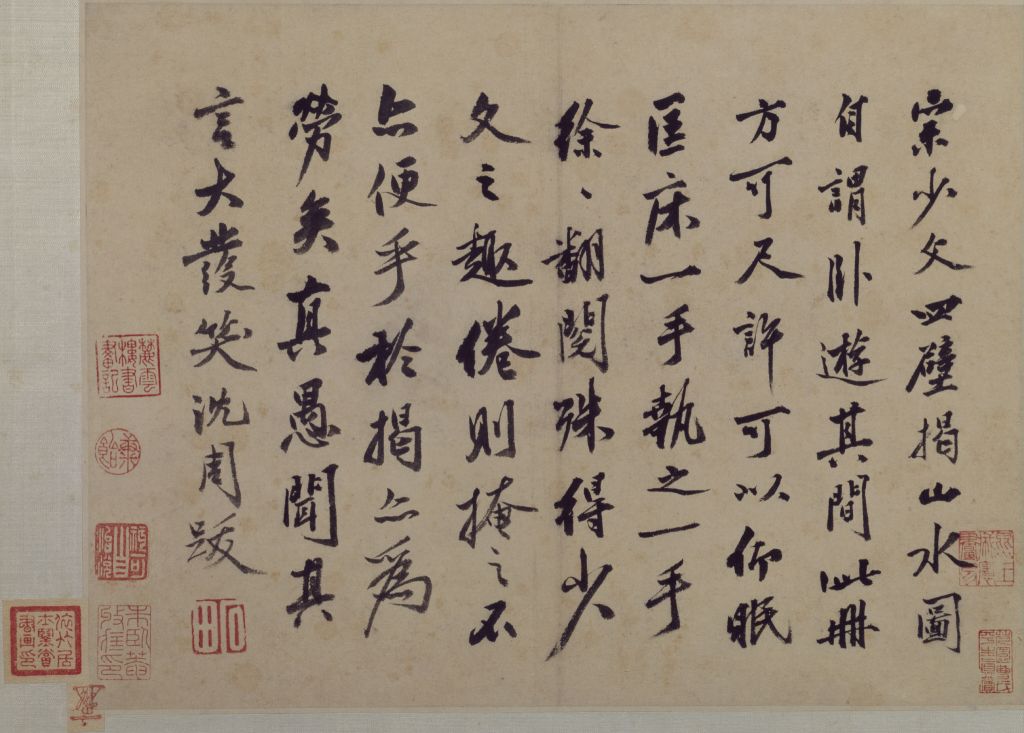

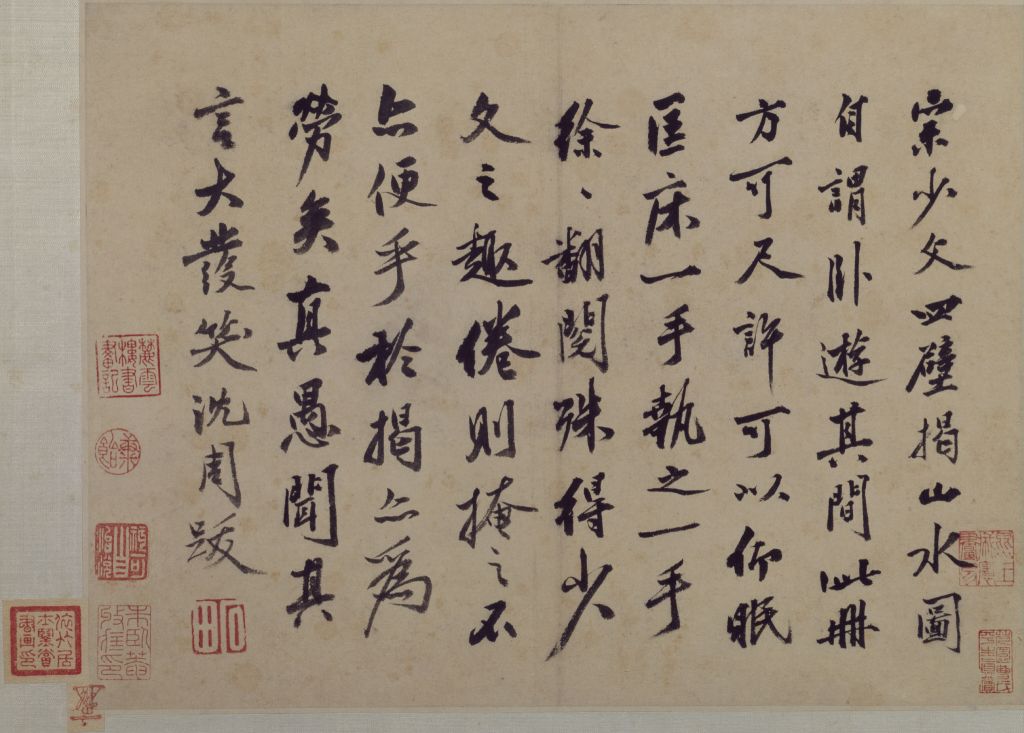

沈周卧游图册之设色画雪江渔夫  沈周卧游图册之末开题跋

沈周卧游图册之末开题跋

此套图册分别绘仿倪山水、杏花、秋葵、秋柳鸣蝉、平坡散牧、栀子花、秋景山水、芙蓉、枇杷、秋山读书、石榴、雏鸡、秋江钓艇、菜花、江山坐话、仿米山水、雪江渔夫等山水、花鸟小景。

根据末开画家自题,可知该册页的“卧游”之名源自南朝宋宗炳在居室四壁挂山水以当卧游的典故。然而不同于挂轴的是,该图册还可于卧床时仰面翻阅。 由此可见画家的绘制初衷和生活情趣。

引首自书“卧游”,钤“沈氏启南”朱文印。鉴藏印:“士元珍藏”朱文印,“朱卧庵收藏印”朱文印,“查映山氏收藏图书”朱文印。

仿倪山水,自题:“苦忆云林子,风流不可追。时时一把笔,草树各天涯。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“卧庵所藏”朱文印,“士元”朱文印,“昆山王成宪画印”朱文印,“映山珍藏”朱文印。

杏花。自题:“老眼于今已敛华,风流全与少年差。看书一向糢糊去,岂有心情及杏花。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“卧庵所藏”朱文印、“昆山王成宪画印”朱文印。

秋葵。自题:“秋色韫仙骨,淡姿风露中。衣裳不胜薄,倚向石阑东。沈周。” 钤“启南”朱文印。鉴藏印:“士元”朱文印,“卧庵所藏”朱文印,“昆山王成宪画印”朱文印。

秋柳鸣蝉。自题:“秋已及一月,残声绕细枝。因声追尔质,郑重未忘诗。沈周。”钤“石田”白文印。鉴藏印:“昆山王成宪画印”朱文印、“士元”朱文印、“䒶机流动”朱文印。“卧庵所藏”朱文印。

平坡散牧。自题:“春草平坡雨迹深,徐行斜日入桃林。童儿放手无拘束,调牧于今已得心。沈周。”钤“启南”朱文印两方。鉴藏印:“昆山王成宪画印”朱文印、“士元”朱文印、“之”“赤”朱文联珠印。

栀子花。自题:“花尽春归厌日迟。玉葩撩兴有新栀。淡香流韵与风宜。帘触处、人在酒醒时。 生怕隔墙知。白头痴老子,折斜枝。还愁零落不堪持。招魂去、一曲(按:此字点去)阙小山词。右词寄小玉山,沈周。”钤“启南”朱文印,“吴言”朱文印。“石田翁”白文印。鉴藏印:“之”“赤”朱文联珠印,“朱卧庵收藏印”朱文印,“士元”朱文印,“卧庵所藏”朱文印。

秋景山水。自题:“淡墨疏烟处,微踪仿佛谁。梅花庵里客,端的认吾师。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“士元”朱文印、“昆山王成宪画印”朱文印。

芙蓉。自题:“芙蓉清骨出仙胎,赭玉玲珑轧露开。天亦要妆秋富贵,锦江翻作楚江来。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“士元”朱文印、“卧庵所藏”朱文印、“昆山王成宪画印”朱文印、“竹南藏玩”白文印。

枇杷。自题:“弹质圆充饤,蜜津凉沁唇,黄金作服食,天亦寿吴人。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“士元”朱文印,“卧庵所藏”朱文印、“昆山王成宪画印” 朱文印。

秋山读书。自题:“高木西风落叶时,一襟萧爽坐遥遥。闲披秋水未终卷,心与天游谁得知。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“昆山王成宪画印”朱文印、“士元”朱文印、“卧庵所藏”朱文印。

石榴。自题:“石榴谁擘破,群琲露人看。不是无藏韫,平生想怕瞒。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“昆山王成宪画印”朱文印,“士元”朱文印,“卧庵所藏”朱文印。

雏鸡。自题:“茸茸毛色半含黄,何独啾啾去母傍。白日千年万年事,待渠催晓日应长,沈周。”钤“启南”朱文印,“白石翁”白文印。鉴藏印:“士元”朱文印、“昆山王成宪画印”朱文印、“朱卧庵收藏印”朱文印。

秋江钓艇。自题:“满池纶竿处处缘,百人同业不同船。江风江水无凭准,相并相开总偶然。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“昆山王成宪画印”朱文印,“卧庵所藏”朱文印。

菜花。自题:“南畦多雨露,绿甲已抽新。切玉烂蒸去,自然便老人。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“之”“赤”朱文联珠印,“昆山王成宪画印”朱文印。

江山坐话。自题:“江山作话柄,相对坐清秋。如此澄怀地,西湖忆旧游。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“之”“赤”朱文联珠印、“昆山王成宪画印”朱文印。

仿米山水。自题“云来山失色,云去山依然。野老忘得丧,悠悠拄杖前。沈周。”钤“启南”朱文印。鉴藏印:“卧庵所藏”朱文印、“昆山王成宪画印”朱文印。

雪江渔夫。自题:“千山一白照人头,簑笠生涯此钓舟。不识江湖风雪里,可能干得庙堂忧。沈周。”钤“白石翁”白文印。鉴藏印:“昆山王成宪画印”朱文印、“卧庵所藏”朱文印。

题跋。自题:“宗少父四壁揭山水图,自谓卧游其间。此册方可尺许,可以仰眠匡床,一手执之,一手徐徐翻阅,殊得少文之趣。倦则掩之,不亦便乎?于揭亦为劳矣。真愚闻其言,大发笑。沈周跋。”钤“石田”白文印。鉴藏印:“昆山王成宪画印”朱文印,“芃园曹氏平生真赏”朱文印,“麓云楼书画记”朱文印,“康饴”朱文印,“只可自怡悦”白文印,“朱卧庵收藏印”朱文印,“依竹居士鉴赏书画印”朱文印。

卧游

沈周

沈周(1427—1509年),字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏苏州)人。世代隐居吴门,父亲恒吉、伯父贞吉均善画。他早年承受家学,兼师杜琼,后博学宋元诸家,自成一格。一生布衣,优游林下,为人敦厚,笃于友谊,性情随和,胸襟磊落,是吴中众望所归的贤达长者。 绘画上擅长山水、花鸟,尤以山水著称,有粗、细两种面貌。早年主宗王蒙,上追董、巨,以细笔为主;40岁以后博取诸家,着意于黄公望,风格逐渐变粗,形成粗笔风貌;60岁后汲取吴镇画法,笔墨疏简苍劲,格调雄健宏阔。其成熟时期的山水,笔墨上既吸收了宋院体和明浙派的硬度和力感,又保留了元人的含蓄笔致,于苍中带秀,刚中见柔。构图造境方面,无论繁复或简略,都强调山川宏阔之“势”,一改元人空寂之境,又着意于朴实的“质”,于拙中藏巧。他开创了“吴派”画风,与文徵明、唐寅、仇英并称“明四家”。

景山

景山本为位于紫禁城正北的皇家苑囿名称,在此则为乾隆所设的与南府并行的演戏机构名称。乾隆南巡时,江南优伶的演技使其耳目一新,故特命地方官员选送名伶入宫。大批苏、扬名伶入宫后被安排在景山居住和习艺,以别于由太监组成的“内学”。景山设有外头学、外二学、外三学及其它一些部门,与南府共同承应宫中演戏。

册页

册页的组合形式类似西方绘画中的组画,这种艺术形式在山水画中能够比较完整地展现一个地域不同的自然景观,在花鸟画中可以从多重角度、时节去描绘其自然姿色。在人物画中,可以完整地叙述一个历史故事发生的全过程或细化表现某种道德观念。

宗炳

宗炳(375-443年),字少文,南阳涅阳(今河南镇平)人,寓居江陵(今属湖北)。精书画,妙琴理,极赋才气。自东晋末至南朝宋元嘉中期,朝廷屡次委任官职,俱辞不就。一生唯好观山游水,陶冶性情,时称高士。晚年因病居于江陵,自恨不能再涉足山水,遂将平生所游之地绘于居室之壁,自称:“澄怀观道,卧以游之”。著有《画山水序》,是早期山水画论的重要文献。

引首

中国书画手卷的专业术语。指在本幅前面所留的空白纸方,一般用以题写书画名称或高度概括的品评,多为四字,与画心之间有隔水分开。因开卷时首先见其,故称“引首”,最早在明初出现。

老子

即老聃(生卒年不详),姓李名耳,字伯阳,楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人。春秋战国时思想家,道家的创始人。曾任周朝的守藏室之史(管理藏书的史官)。孔子曾向他问礼,后退隐。著《道德经》。

白石

即曲阳黄山白石,色泽光洁,纹理细腻,俗称汉白玉或白大理石,在造像记中则名为玉石或白玉石。迟至北魏晚期,人们已经规模化开采利用,延绵至今。

江湖

即江湖诗派。其代表人物为刘克庄、方岳,诗以五、七言近体为多,在创作思想上倾向于怀古情思,努力在锻句炼字上见功夫。江湖诗派中也不乏用白描手法状物写景者,清健可喜,表现出真朴自然的审美情趣,方岳便是这一派中较为出色的诗人。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫